PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-004-SEDATU-2023, Estructura y diseño para vías urbanas. Especificaciones y aplicación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- DESARROLLO TERRITORIAL.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

VÍCTOR HUGO HOFMANN AGUIRRE, Director General de Ordenamiento Territorial y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (CCNNOTDU) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con fundamento en lo establecido en el artículo 4o., penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 8o., fracción XX y 9o., fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 33 y 66 fracción VII de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; 38 fracciones II y IX, 40 fracción XVIII, 43, 44, y 47 fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 33 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en concordancia con los artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de Infraestructura de la Calidad; 1o., 2o., apartado A, fracción III, inciso c), 8 fracción XVII, 17 fracciones VI, XX, XXII y XXIV y 21 fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y

CONSIDERANDO

Que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, presenta el siguiente Proyecto de Norma Oficial Mexicana "PROY-NOM-004-SEDATU-2023 ESTRUCTURA Y DISEÑO PARA VÍAS URBANAS. ESPECIFICACIONES Y APLICACIÓN" a efecto de consulta pública, para que, dentro de los siguientes 60 días naturales, los interesados presenten sus comentarios en idioma español ante el CCNNOTDU, en Av. Nuevo León 210 Piso 14, Col. Hipódromo, C.P. 06100, Cuauhtémoc, Ciudad de México, Teléfono 55-68-20-97-00, extensión 51728, correos electrónicos nomvias.urbanas@sedatu.gob.mx y nomvias.urbanas.sedatu@gmail.com para que en los términos de la Ley de la materia se consideren en el seno del Comité que lo propone.

En virtud de lo anterior, se expide para consulta pública el siguiente: Proyecto de Norma Oficial Mexicana "PROY-NOM-004-SEDATU-2023 ESTRUCTURA Y DISEÑO PARA VÍAS URBANAS. ESPECIFICACIONES Y APLICACIÓN".

Ciudad de México, a 27 de julio de 2023.- Director General de Ordenamiento Territorial y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Víctor Hugo Hofmann Aguirre.- Rúbrica.

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-004-SEDATU 2023, ESTRUCTURA Y DISEÑO PARA VÍAS URBANAS. ESPECIFICACIONES Y APLICACIÓN

PREFACIO

La elaboración del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana es competencia del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (CCNNOTDU) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En la elaboración de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana participaron:

Coordinación y desarrollo:

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

- COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO METROPOLITANO Y MOVILIDAD

- DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

- DIRECCIÓN DE MOVILIDAD

Miembros del grupo de trabajo:

- SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

- H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

- INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA

- RED DE MUJERES EN MOVIMIENTO (WOMEN IN MOTION)

- MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA (MAPASIN)

- INSTITUTO DE POLÍTICAS PARA EL TRANSPORTE Y EL DESARROLLO (ITDP).

- INSTITUTO DE RECURSOS MUNDIALES (WRI)

- EET ESTUDIO ARQUITECTURA + URBANISMO SA DE CV

- ASOCIACIÓN MEXICANA DE AUTORIDADES DE MOVILIDAD (AMAM)

- CAMINA CENTRO DE ESTUDIOS DE MOVILIDAD PEATONAL AC

ÍNDICE

0. Introducción

1. Objetivo

2. Campo de aplicación

3. Referencias

4. Definiciones

5. Proceso de planeación

6. Proyecto ejecutivo vial urbano

7. Especificaciones para el proyecto geométrico

8. Técnicas de diseño

9. Implementación del proyecto vial

10. Evaluación y conservación del proyecto

11. Concordancia con normas internacionales y normas mexicanas

12. Bibliografía

13. Evaluación de la conformidad

14. Vigilancia

15. Observancia

16. Vigencia

0. Introducción

Debido a que la actual normatividad de diseño geométrico está enfocada en carreteras y no responde a las condiciones de circulación de personas peatonas y vehículos en los entornos urbanos, es necesario generar lineamientos para la planeación y proyección de vías en los centros de población. Se plantea establecer estándares para calles peatonales, infraestructura ciclista, para la pacificación del tránsito en calles secundarias, en zonas de valor histórico, trazo de arterias y vías de circulación continua. Asimismo, es indispensable contar con parámetros de accesibilidad y diseño universal.

El proceso de diseño y estructuración de las calles parte de nombrar los conceptos con claridad con el propósito de generar el consenso necesario para facilitar una dinámica colaborativa entre la gente que diseña, proyecta e implementa, considerando en todo momento las necesidades de desplazamiento de quienes utilizan la infraestructura vial, con énfasis en la población con discapacidad o movilidad limitada, infancias, mujeres y personas adultas mayores.

Posteriormente, se requiere considerar los criterios básicos para planear y conceptualizar la alternativa de diseño y rediseño vial que más beneficios genera, tanto en la operación de la red vial, como en el desarrollo de las dos funciones básicas de toda calle, la función de movilidad y la de habitabilidad; a través del balance de estas con la forma o tipología de la vía y el uso o vocación que se pretenda generar.

Es necesario llevar a cabo un proceso iterativo con el que se vaya definiendo el diseño de la calle, a través de diferentes proyectos que continuamente se evalúan, considerando todas los condicionantes ambientales, así como las propuestas, dudas, conflictos o los obstáculos de las personas actoras sociales implicadas. En dicho proceso, es necesario considerar los parámetros en planta y alzado de las alineaciones que propicien flujos seguros, directos y coherentes de personas y mercancías, entornos atractivos y cómodos tanto para la realización de actividades estacionarias como para el acceso con diseño universal a bienes y servicios; así como la optimización de los materiales con la que el proyecto será ejecutado.

El proceso iterativo también debe contemplar la evaluación del proyecto, a través de auditorías e inspecciones de seguridad vial contenidas dentro del programa de seguimiento y conservación de la vía, que para tal efecto se tenga, con objeto de que la calle mantenga los niveles de eficiencia y seguridad establecidos.

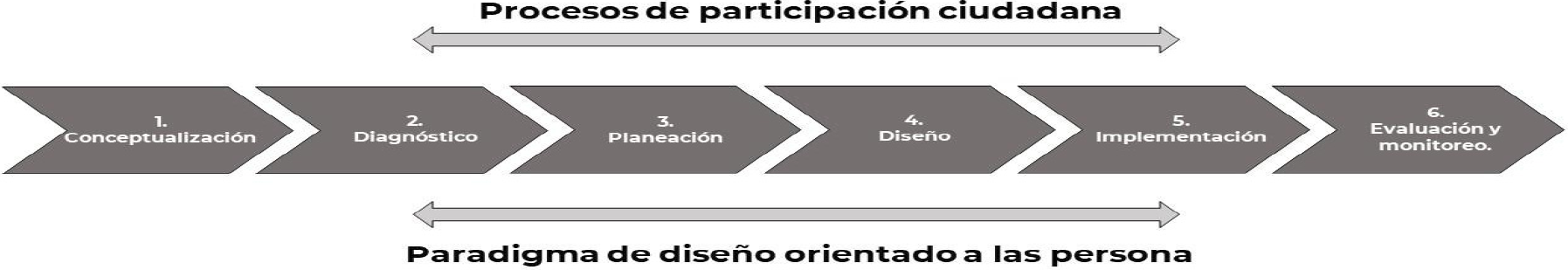

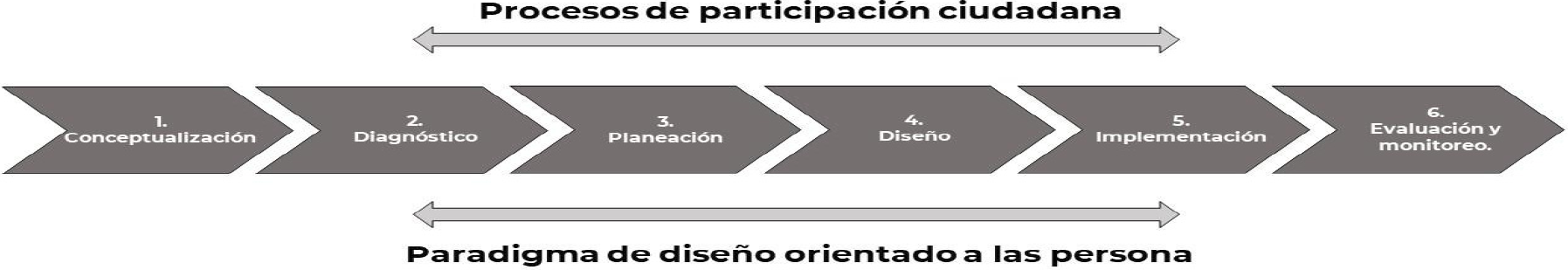

Una vez que el proyecto ha sido diseñado y está listo para ser implementado, es necesario generar una vinculación con el entorno social del mismo, a través de los principios rectores, el mapeo de personas involucradas, reconociendo las escalas de participación, así como los procesos y acciones que permitan una participación ciudadana.

Por último, el diseño y rediseño de una calle no siempre será un proceso lineal, se debe conocer cada una de las etapas y tener la sensibilidad para reconocer las dos funciones básicas de toda vía, movilidad y habitabilidad, encontrar su equilibrio usando una combinación de las técnicas de diseño, así como ser consciente de la importancia de evaluar y monitorear su implementación y funcionamiento. Lo anterior, siempre teniendo presente que la vida de la población está al centro de la toma de las decisiones.

1. Objetivo

El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) tiene por objeto establecer los requisitos generales que han de considerarse en el diseño y/o rediseño de las calles urbanas de jurisdicción federal, estatal y municipal para mejorar la movilidad en condiciones de accesibilidad y seguridad vial de las personas usuarias de la vía.

2. Campo de aplicación

El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana es de aplicación obligatoria para todas las calles de diseño nuevo y existentes de jurisdicción federal, estatal y municipal del territorio nacional.

3. Referencias

Para la aplicación de este Proyecto de Norma, es necesario consultar las siguientes Normas Oficiales Mexicanas vigentes.

NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN).

NOM-013-ENER-2013 EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO EN VIALIDADES.

NOM-034-SCT2-2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS.

NOM-001-CONAGUA-2011 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, TOMA DOMICILIARIA Y ALCANTARILLADO SANITARIO-HERMETICIDAD-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

NOM-050-SCT2/2017 DISPOSICIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN DE CRUCES A NIVEL DE CAMINOS Y CALLES CON VÍAS FÉRREAS.

NOM-086-SCT2/2015 SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN ZONAS DE OBRAS VIALES.

NOM-001-SEDATU-2021 ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.

Para aquellos proyectos de diseño y rediseños de calles que se encuentren en ejecución a la entrada en vigor de esta NOM, debe considerarse la normatividad aplicable con la que se contrataron los trabajos de obra.

4. Definiciones

Para los propósitos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se aplican los términos y definiciones siguientes:

4.1. Accesibilidad

Garantizar el acceso pleno en igualdad de condiciones, con dignidad y autonomía a todas las personas al espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los sistemas de movilidad tanto en zonas urbanas como rurales e insulares mediante la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, discriminación, exclusiones, restricciones físicas, culturales, económicas, así como el uso de ayudas técnicas y perros de asistencia, con especial atención a personas con discapacidad, movilidad limitada y grupos en situación de vulnerabilidad.

4.2. Altimetría

Información de la diferencia de niveles y las pendientes resultantes de las superficies, expresándolas gráficamente como secciones referenciadas a un plano de corte vertical.

4.3. Anteproyecto

Desarrollo del diseño conceptual en un nivel de detalle técnico mayor que permite realizar una mejor estimación de plazo y presupuesto. Es el elemento clave en la fase de toma de decisiones de inversión, debido a que permite evaluar si el nivel de recursos disponible puede pagar la inversión final considerada.

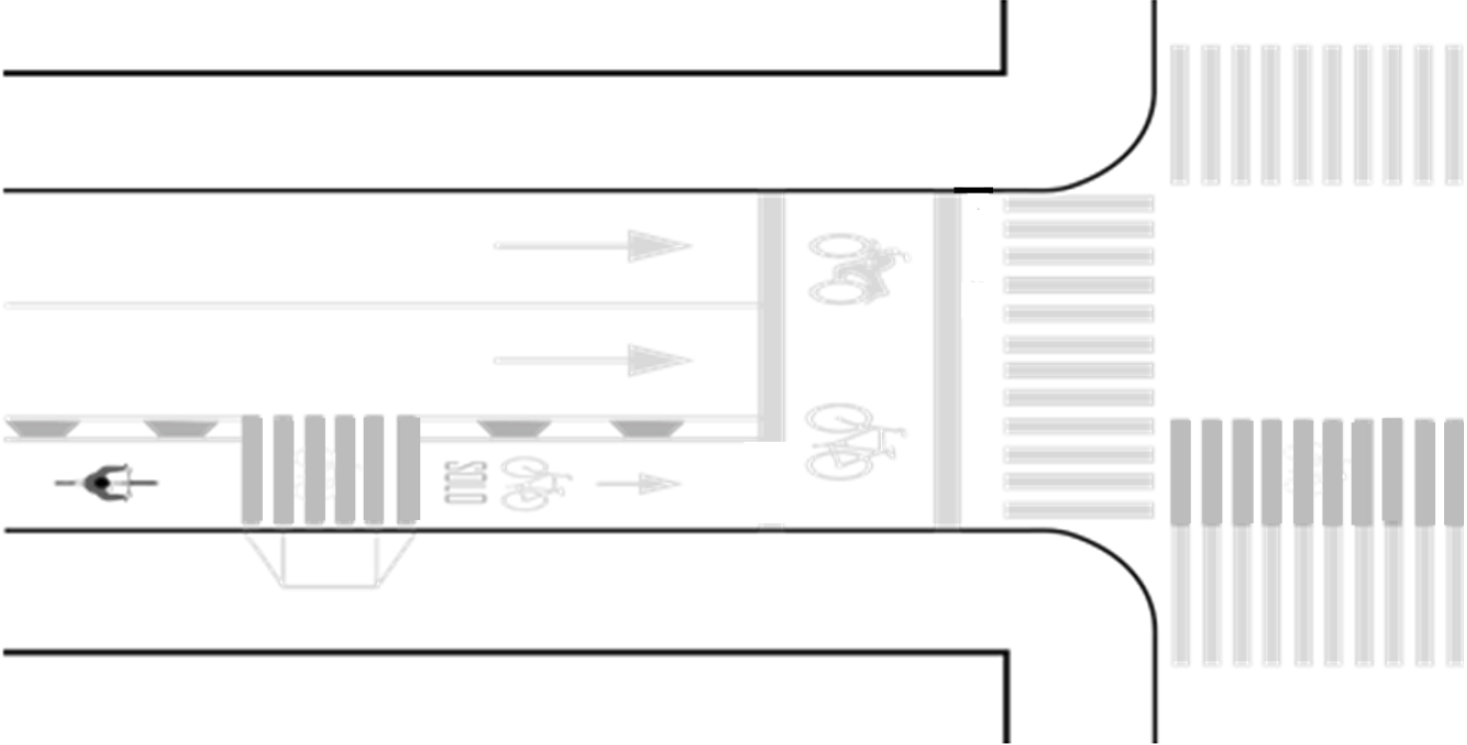

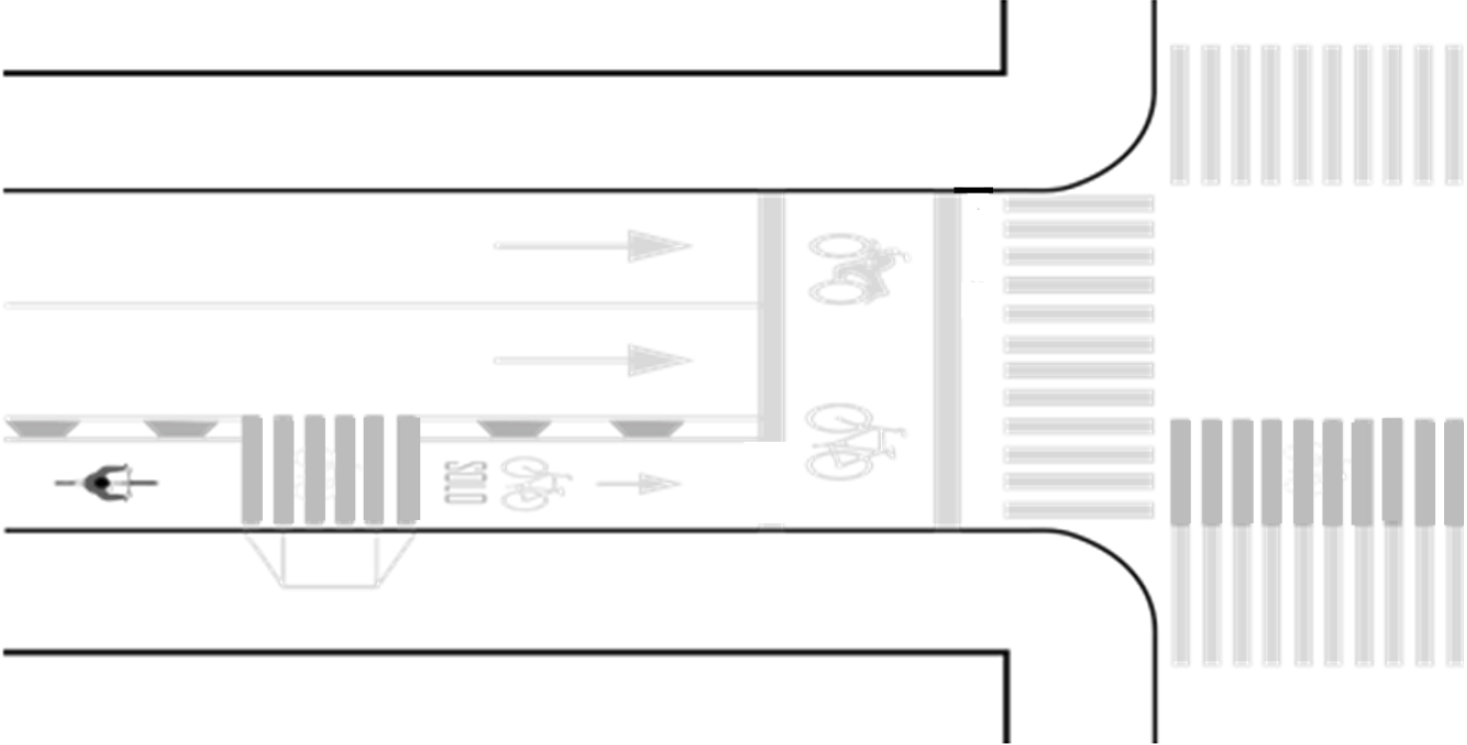

4.4. Área de espera para vehículos no motorizados y motocicletas

Zona marcada sobre el arroyo vial en intersecciones de calles con semáforos, que permite a las personas conductoras de estos vehículos aguardar la luz verde del semáforo en una posición adelantada, de tal forma que sean visibles a las personas conductoras del resto de los vehículos.

4.5. Arroyo vial

Franja destinada a la circulación de los vehículos, excluyendo los acotamientos y las banquetas.

4.6. Auditoría de seguridad vial

Metodología aplicable a cualquier infraestructura vial para identificar, reconocer y corregir las deficiencias antes de que ocurran siniestros viales o cuando éstos ya están sucediendo.

4.7. Ayudas técnicas

Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad.

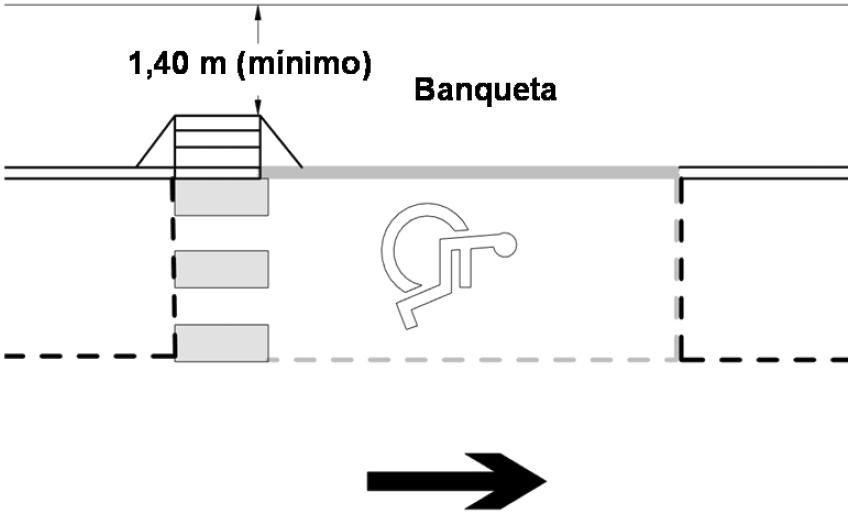

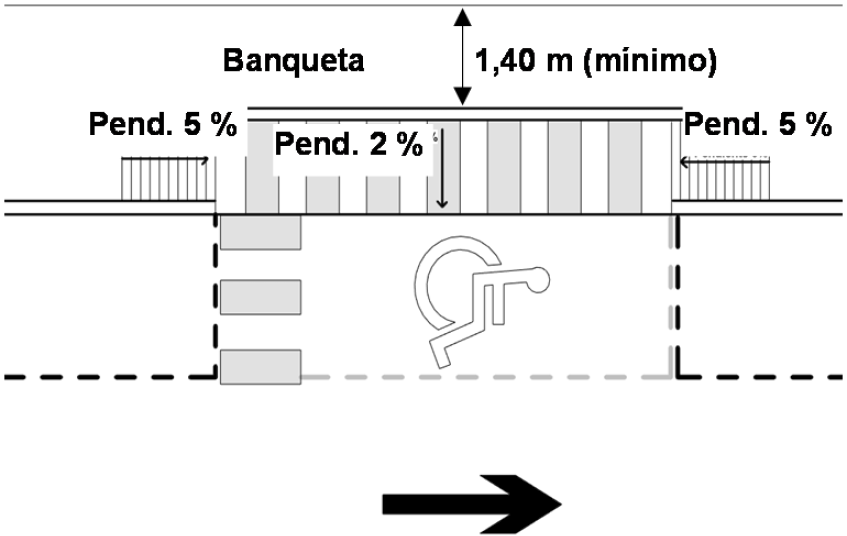

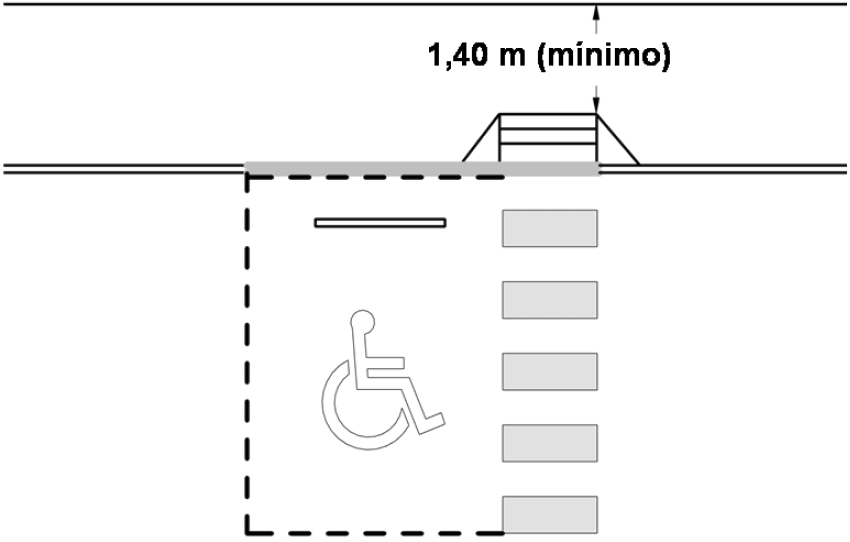

4.8. Banqueta / Acera

Franja longitudinal que sirve para la circulación y estancia de personas peatonas, así como para el alojamiento de infraestructura, servicios, mobiliario urbano y vegetación, generalmente pavimentada y elevada con respecto al arroyo vial, delimitada por este y los linderos de los predios.

4.9. Barrera urbana

Obstáculo que segmenta o divide la ciudad temporal, parcial o incluso perceptualmente, dificultando la movilidad de personas peatonas, ciclistas y usuarias del transporte público.

4.10. Calle completa

Aquella diseñada para facilitar el tránsito seguro de las personas usuarias de las vías, de conformidad con la jerarquía de la movilidad, que propician la convivencia y los desplazamientos accesibles y eficientes. Consideran criterios de diseño universal, la ampliación de banquetas o espacios compartidos de circulación peatonal y vehicular libres de obstáculos, el redimensionamiento de carriles para promover velocidades seguras, carriles exclusivos para el transporte público, infraestructura ciclista y señalética adecuada y visible en todo momento.

4.11. Calle peatonal

Vía terciaria destinada al tránsito y a la actividad peatonal, solo se permite el acceso a vehículos motorizados por emergencias, o en horarios especiales, a los vehículos de servicio y mantenimiento y, en su caso, a los vehículos de los residentes.

4.12. Carril

Franja longitudinal en que puede estar dividida el arroyo vial, delimitada por marcas, y con anchura suficiente para la circulación de vehículos.

4.13. Carril confinado

Franja en el arroyo vial con delimitadores para confinamiento en uno o ambos costados para uso exclusivo de determinado tipo de vehículo.

4.14. Cauce

Canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para que las aguas de la creciente máxima ordinaria escurran sin derramarse.

4.15. Centro de población

Área constituida por las zonas urbanizadas y las que se reserven para su expansión.

4.16. Cobertizo

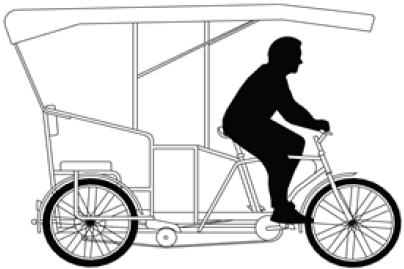

Estructura que sirve a los pasajeros para aguardar la llegada del transporte público y guarecerse de las condiciones meteorológicas.

4.17. Comunidad

Colonia, barrio, pueblo o unidad habitacional que integran los centros de población.

4.18. Derecho de vía

Franja de terreno de anchura variable, requerida para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación, cableado eléctrico o tuberías.

4.19. Diseño universal

Diseño de productos, entornos, programas y servicios en materia de movilidad y seguridad vial, que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten.

4.20. Dispositivos para el control del tránsito

Conjunto de señales, marcas y dispositivos, que se colocan en las calles con el objeto de prevenir, regular, guiar y orientar la circulación de personas peatonas y vehículos, permitiendo una operación segura y eficiente del tránsito peatonal y vehicular.

4.21. Elementos inherentes a la vía

Conjunto de objetos que forman parte intrínseca de la calle (banquetas y espacios de circulación peatonal, así como los carriles de circulación vehicular y estacionamiento).

4.22. Equipamiento

Conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios para desarrollar actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto.

4.23. Estructura vial

Conjunto de vías de uso común y propiedad pública, destinadas al libre tránsito de personas peatonas y vehículos, caracterizada por servir a la intercomunicación entre las diferentes zonas de actividades. Puede tener distinto carácter en función del medio, considerado local, urbano o regional.

4.24. Estudio de ingeniería de tránsito

Trabajos de campo y gabinete para determinar el comportamiento de los flujos de personas peatonas, vehículos no motorizados y motorizados, a fin de identificar y valorar los conflictos en una red vial o parte de ella, con el propósito de proponer la solución más segura y eficiente para todas las personas usuarias de la vía. Comprende, entre otros, la obtención de volúmenes de personas peatonas y vehículos, según sus tipos, sus movimientos direccionales, las velocidades de operación de los diversos vehículos; los orígenes y destino de las personas usuarias, las características geométricas y operativas de la red o parte en estudio y la siniestralidad vial.

4.25. Faja separadora / Camellón / Mediana

Franja para separar los cuerpos de una vía, sean o no del mismo sentido de circulación; puede estar hecha de barreras, guarniciones, áreas verdes y/o marcas en el pavimento.

4.26. Habitabilidad

Generar condiciones para que las vías cumplan con las funciones de movilidad y creación de espacio público de calidad, a través de la interacción social, la diversidad de actividades y la articulación de servicios, equipamientos e infraestructura.

4.27. Infraestructura

Sistema y red de organización y distribución de bienes y servicios en los centros de población.

4.28. Intersección

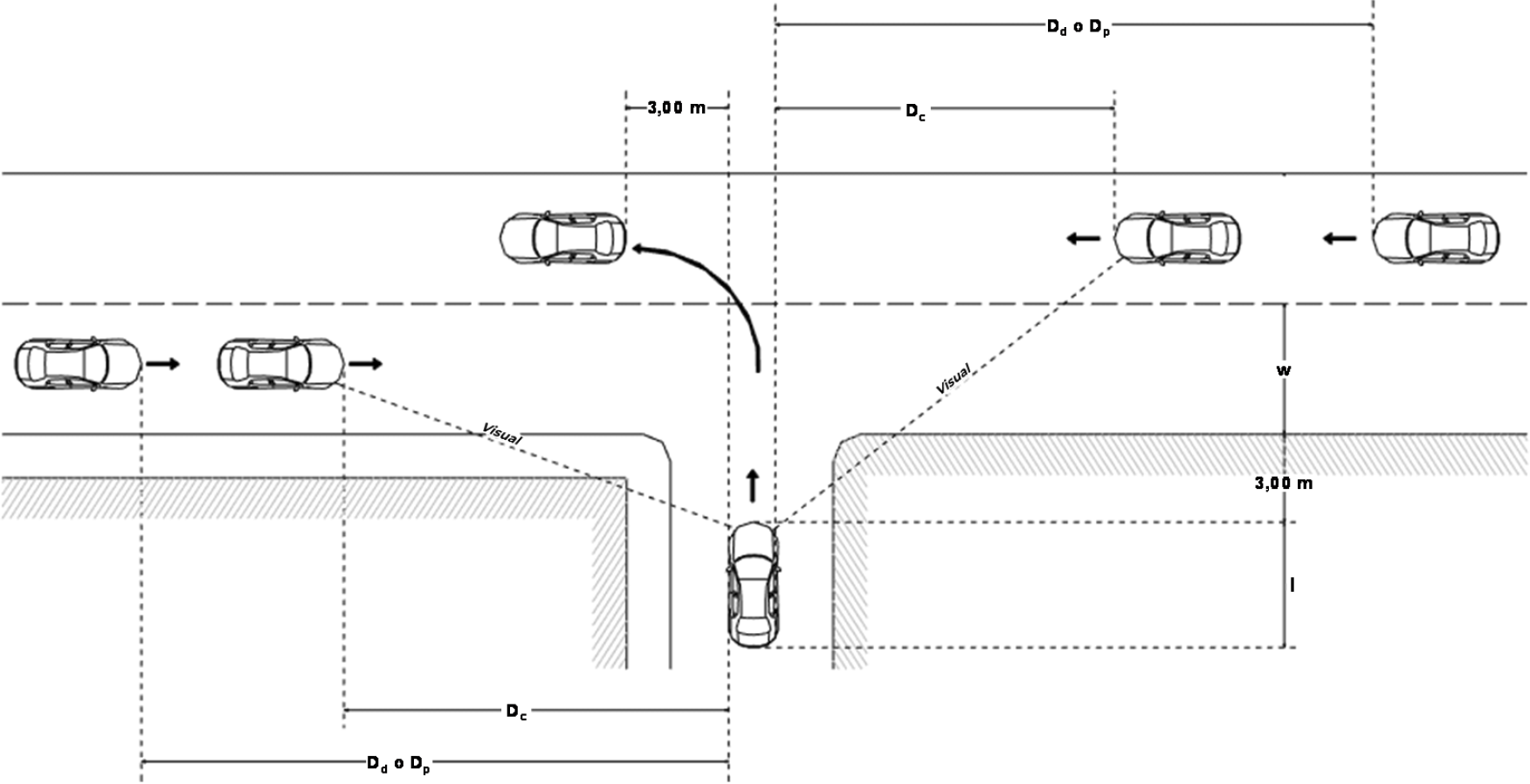

Nodo donde convergen dos o más vías, en el que se realizan los movimientos direccionales del tránsito peatonal y vehicular de forma directa o canalizada por faja separadora, tales como, islas o camellones.

4.29. Inspección de seguridad vial

Evaluación cualitativa de las condiciones de seguridad vial a lo largo de una vía existente, realizada por una persona auditora con experiencia en el tema. La inspección debe estar basada en la pericia de la persona auditora, las prácticas más idóneas y en estudios sistémicos. Esto ayuda a identificar problemas que no son evidentes en los datos sobre colisiones del área estudiada.

4.30. Isla

Espacio que permite acortar la distancia de cruce para las personas peatonas y canalizar de mejor manera el tránsito.

4.31. Jerarquía de movilidad

Prioridad en la planeación, diseño e implementación de las políticas públicas, planes y programas en materia de movilidad favoreciendo en todo momento a la persona, los grupos en situación de vulnerabilidad y sus necesidades, garantizando la prioridad en el uso y disposición de las vías, de acuerdo con la siguiente jerarquía: I. Personas peatonas, con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género, personas con discapacidad y movilidad limitada; II. Personas ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados; III. Personas usuarias y prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros, con un enfoque equitativo pero diferenciado; IV. Personas prestadoras de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías, y V. Personas usuarias de vehículos motorizados particulares.

4.32. Jerarquía vial

Es la clasificación de las vías dentro de la estructura urbana, con base en la cantidad y tipo de viajes que se realizan en ella.

4.33. Línea de deseo peatonal

La ruta más corta o más fácilmente que se recorre entre un origen y un destino para una persona peatona.

4.34. Movilidad

Conjunto de desplazamientos de personas, bienes y mercancías, a través de diversos modos, orientado a satisfacer las necesidades de las personas.

4.35. Movilidad activa o no motorizada

Desplazamiento de personas y bienes que requiere de esfuerzo físico, utilizando ayudas técnicas o mediante el uso de vehículos no motorizados.

4.36. Perro de asistencia

Aquellos que han sido certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad.

4.37. Persona ciclista

Persona a bordo de un vehículo no motorizado.

4.38. Persona con discapacidad

Persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

4.39. Persona con movilidad limitada

Persona cuya movilidad se ha reducido por motivos de edad, embarazo y alguna otra situación que, sin ser una discapacidad, requiere una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares en el servicio.

4.40. Persona peatona

Persona que transita por la vía a pie o que por su condición de discapacidad o de movilidad limitada utilizan ayudas técnicas para desplazarse; incluye menores de doce años a bordo de un vehículo no motorizado.

4.41. Persona usuaria

Persona que realiza desplazamientos haciendo uso del sistema de movilidad.

4.42. Personas usuarias vulnerables

Infancias menores de doce años, personas adultas mayores y personas con movilidad limitada usuarias de vehículos de dos y tres ruedas.

4.43. Planimetría

Información que muestra los contornos que definen a las superficies, generalmente proyectados al plano horizontal.

4.44. Proyecto ejecutivo

Conjunto de planos, especificaciones, normas y procedimientos indispensables para la construcción del proyecto de calle como fue inicialmente concebido.

4.45. Proyecto geométrico

Definición exacta de formas y dimensiones de los elementos en superficie de la calle.

4.46. Seguridad ciudadana

Situación social en la que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, en el marco de un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para responder con eficacia cuando éstos son vulnerados. De este modo, son las personas el principal objeto de la protección.

4.47. Seguridad vial

Conjunto de políticas y sistemas orientados a controlar los factores de riesgo, con el fin de prevenir y reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros de tránsito.

4.48. Señalización

Conjunto integrado de marcas y señales que indican la geometría de las calles, así como sus bifurcaciones, cruces y pasos a nivel; previenen sobre la existencia de algún peligro potencial y su naturaleza; regulan el tránsito indicando las limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de las calles; denotan los elementos estructurales que están instalados dentro del derecho de vía; y sirven de guía para las personas usuarias a lo largo de sus itinerarios. Se clasifica en:

4.48.1. Señalización horizontal: conjunto de marcas que se pintan o colocan sobre el pavimento, guarniciones y estructuras, con el propósito de delinear las características geométricas de las calles y denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados dentro del derecho de vía, para regular y canalizar el tránsito de personas peatonas y vehículos, así como proporcionar información a las personas usuarias. Estas marcas son rayas, símbolos, leyendas o dispositivos.

4.48.2. Señalización vertical: conjunto de señales en tableros fijados en postes, marcos y otras estructuras, integradas con leyendas y/o símbolos. Según su propósito, las señales son preventivas, restrictivas, informativas, turísticas y de servicios, así como adicionales.

4.49. Siniestro de tránsito

Cualquier suceso, hecho, accidente o evento en la vía pública derivado del tránsito vehicular y de personas, en el que interviene por lo menos un vehículo y en el cual se causan la muerte, lesiones, incluidas en las que se adquiere alguna discapacidad, o daños materiales, que puede prevenirse y sus efectos adversos atenuarse.

4.50. Sistemas seguros

Prácticas efectivas, eficientes y prioritarias, que redistribuyen responsabilidades entre las diversas personas actoras relacionadas con la movilidad y no solo con las personas usuarias, cobran especial relevancia las vías libres de riesgos, los sistemas de seguridad en el transporte, en los vehículos y las velocidades seguras.

4.51. Sostenibilidad

Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias.

4.52. Tránsito

Circulación de personas y vehículos por banquetas y calles y, en general, por cualquier vía de circulación terrestre.

4.53. Vehículo

Modo de transporte diseñado para facilitar la movilidad y tránsito de personas o bienes por la vía pública, propulsado por una fuerza humana directa o asistido para ello por un motor de combustión interna, eléctrico o cualquier fuerza motriz. Los vehículos pueden ser:

4.53.1. Vehículo motorizado: vehículo de transporte terrestre de pasajeros o de carga, que para su tracción dependen de un motor de combustión interna, eléctrica o de cualquier otra tecnología que les proporciona velocidad superior a los veinticinco kilómetros por hora.

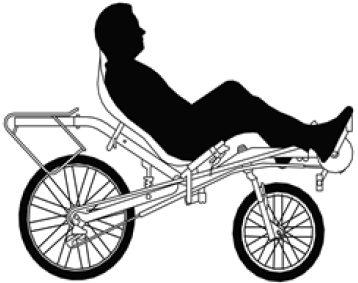

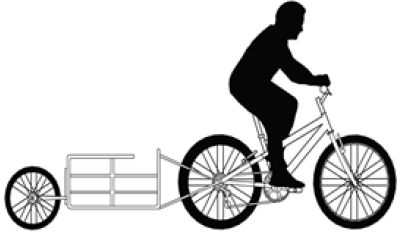

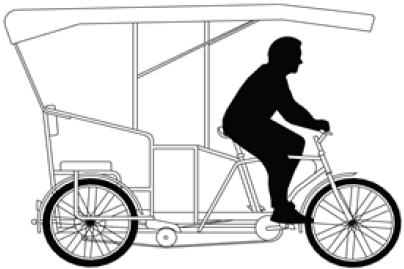

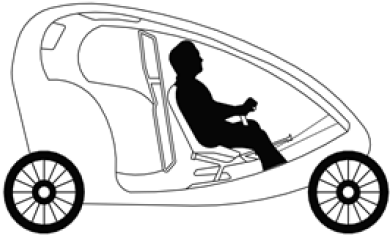

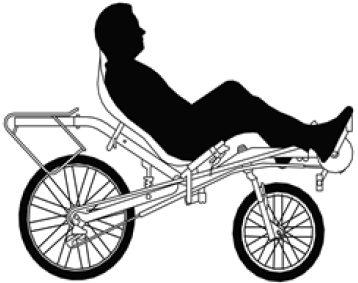

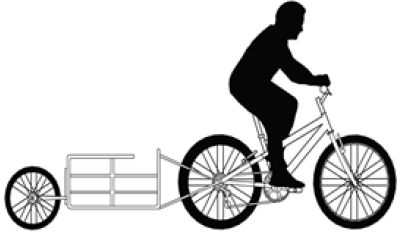

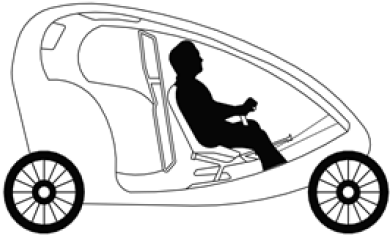

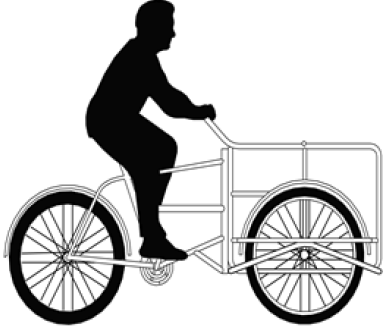

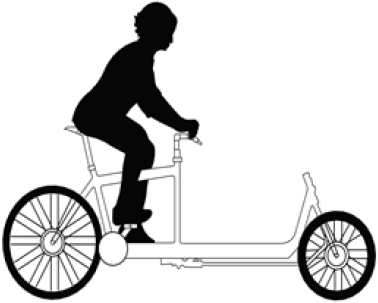

4.53.2. Vehículo no motorizado: vehículo de tracción humana como bicicleta, monociclo, triciclo, cuatriciclo; vehículos recreativos como patines, patinetas y monopatines; incluye a aquellos asistidos por motor de baja potencia no susceptible de alcanzar velocidades mayores a veinticinco kilómetros por hora.

4.54. Velocidad de operación

Velocidad adoptada por las personas conductoras bajo las condiciones prevalecientes del tránsito y de la calle. Se caracteriza por una variable aleatoria. Los parámetros de la distribución de la probabilidad asociada a la citada variable aleatoria se estiman a partir de la medición de las velocidades de los vehículos que pasan por un tramo representativo de la vía bajo las condiciones prevalecientes (velocidades de punto). Para fines deterministas, suele designarse la velocidad de operación por el percentil ochenta y cinco (85) de las velocidades de punto.

4.55. Velocidad de proyecto

Velocidad máxima a la cual los vehículos pueden circular con seguridad sobre la calle y se utiliza para dimensionar los elementos geométricos del mismo. Su selección depende del tipo de calle a proyectar y del tipo de terreno.

4.56. Vía / Calle

Vía de uso común que conforma la traza urbana destinada al tránsito de personas peatonas y vehículos, a la prestación de servicios públicos y colocación de mobiliario urbano. Se clasifica en:

4.56.1. Primaria / Arteria: espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular continuo o controlado por semáforos, entre distintas áreas de una zona urbana, con la posibilidad de reserva para carriles exclusivos destinados a la operación de vehículos de transporte público y de emergencia. Se divide en vías de circulación continua y principales.

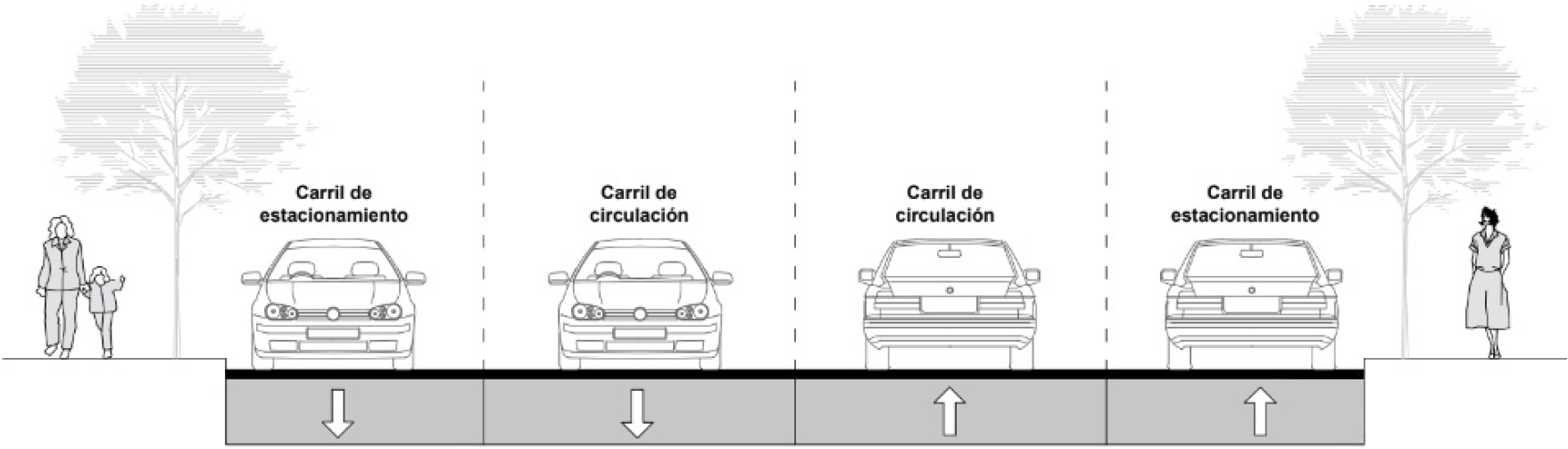

4.56.2. Secundaria / Colectora: espacio físico cuya función es recolectar los flujos de las vías terciarias hacia la red vial primaria; puede tener faja separadora y estacionamiento en vía pública.

4.56.3. Terciaria / Local: espacio físico con un carácter estrictamente local, cuya función primordial es de habitabilidad, brindar acceso a los predios dentro de las comunidades o para el tránsito exclusivo peatonal o de vehículos no motorizados. Los volúmenes, velocidades y capacidad vial son los más reducidos dentro de la red vial y generalmente las intersecciones no están semaforizadas.

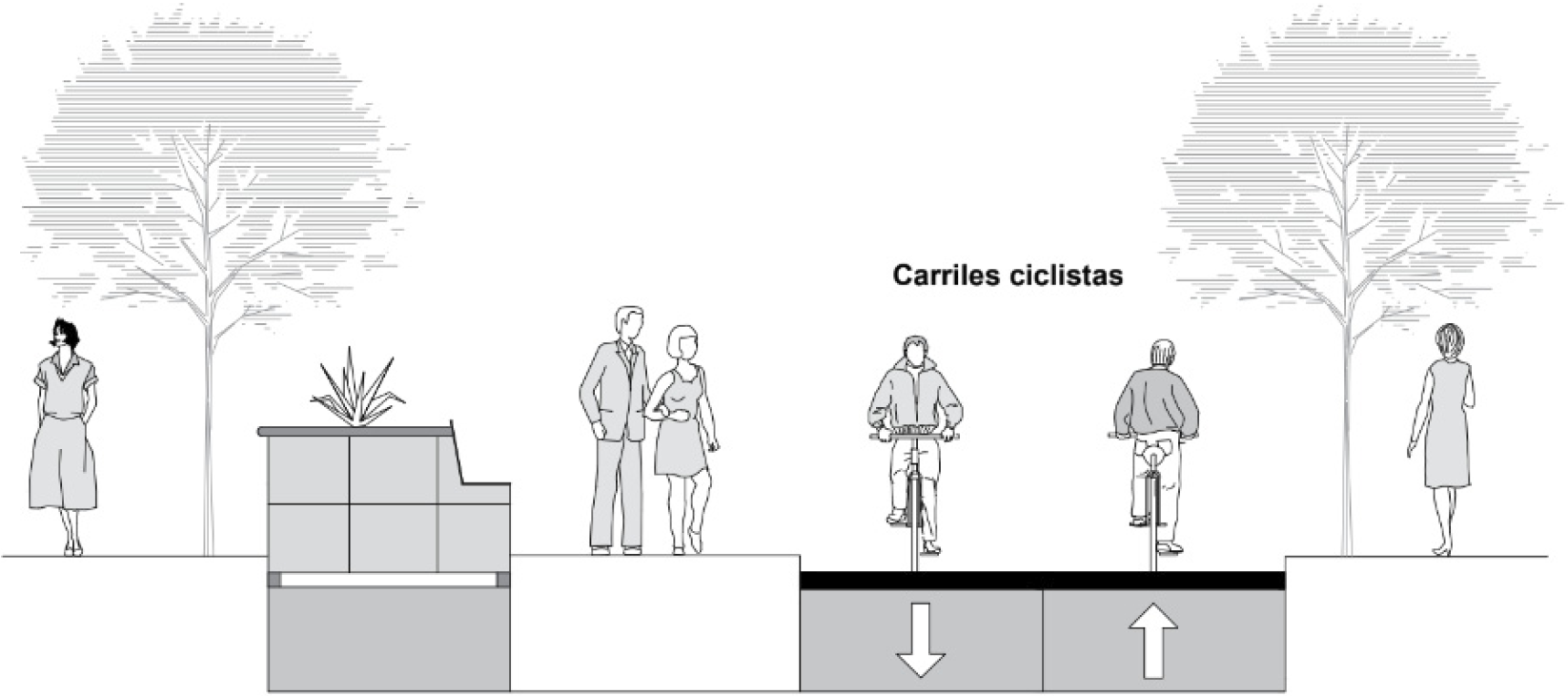

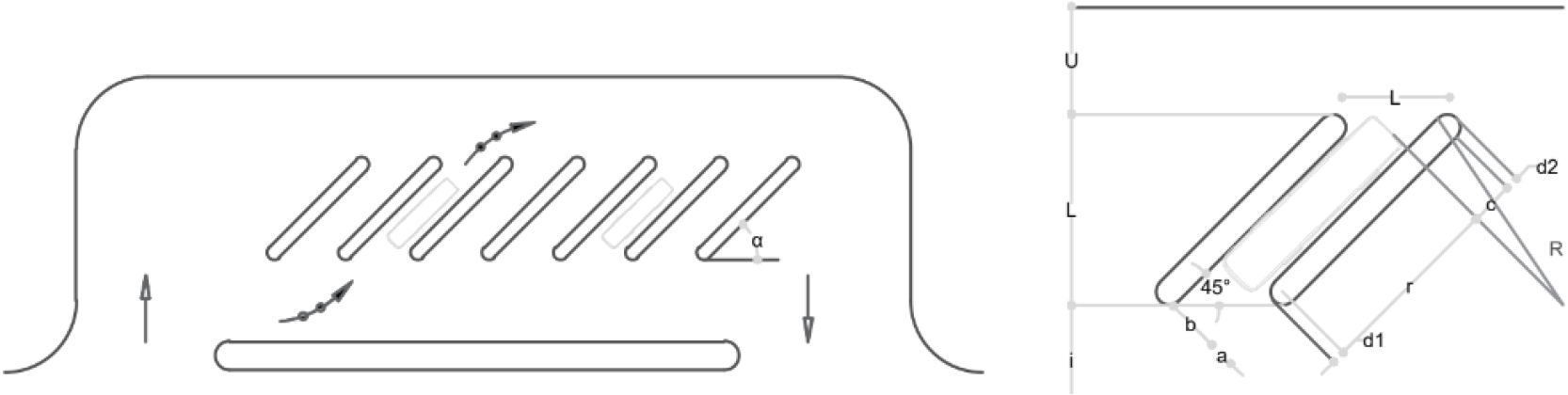

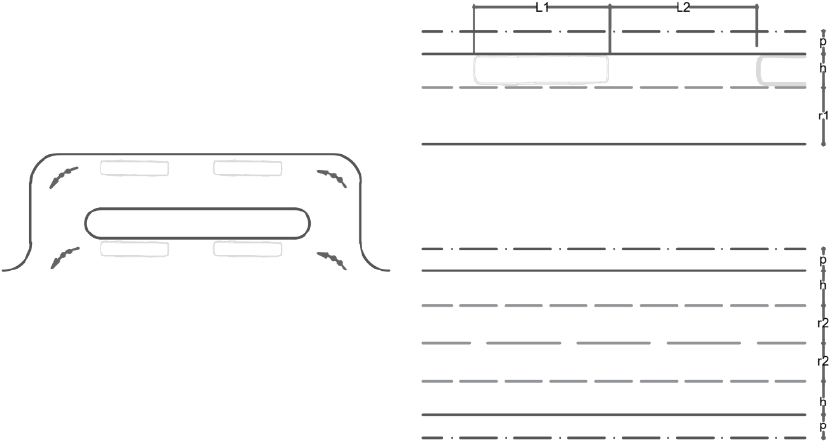

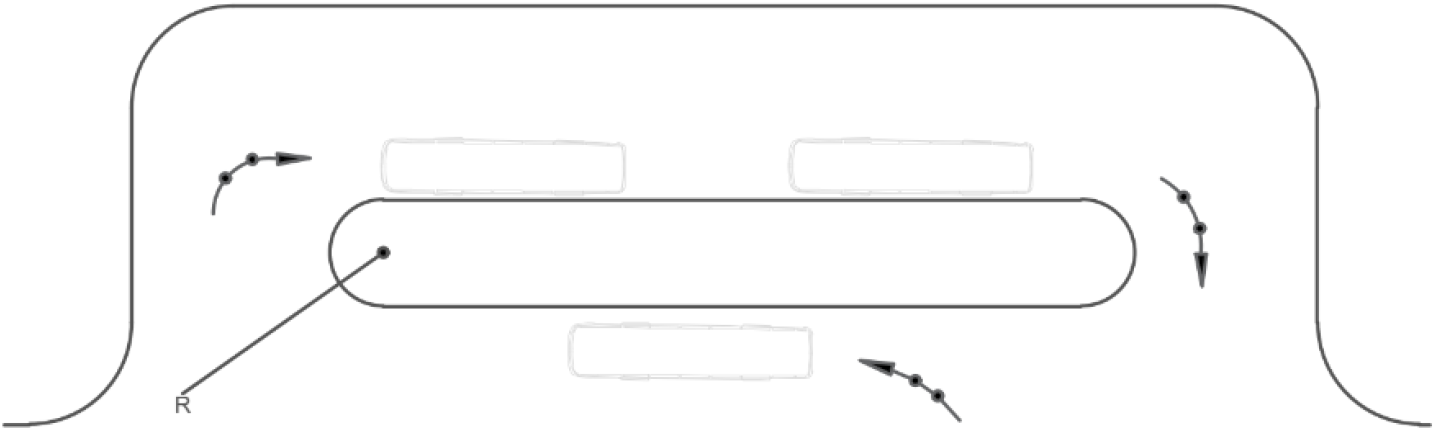

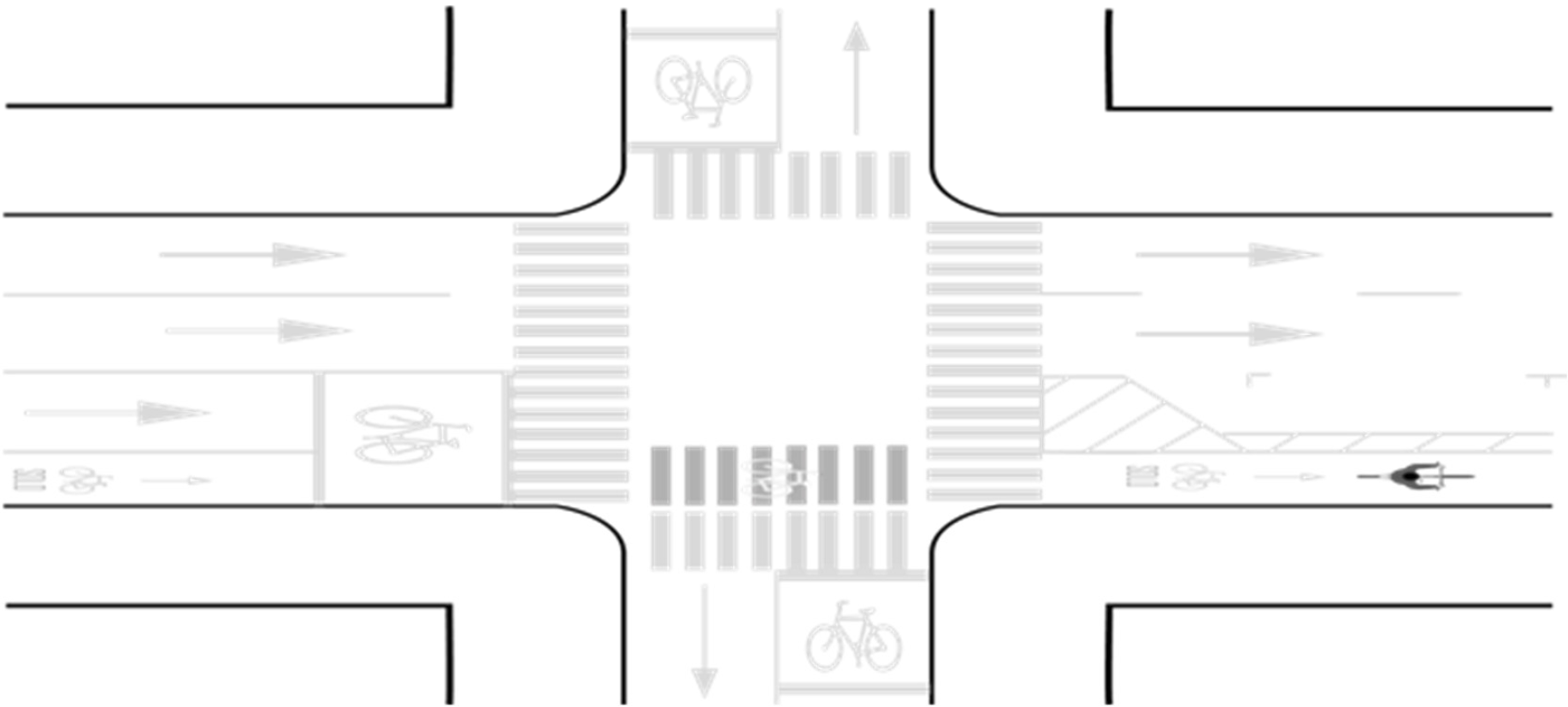

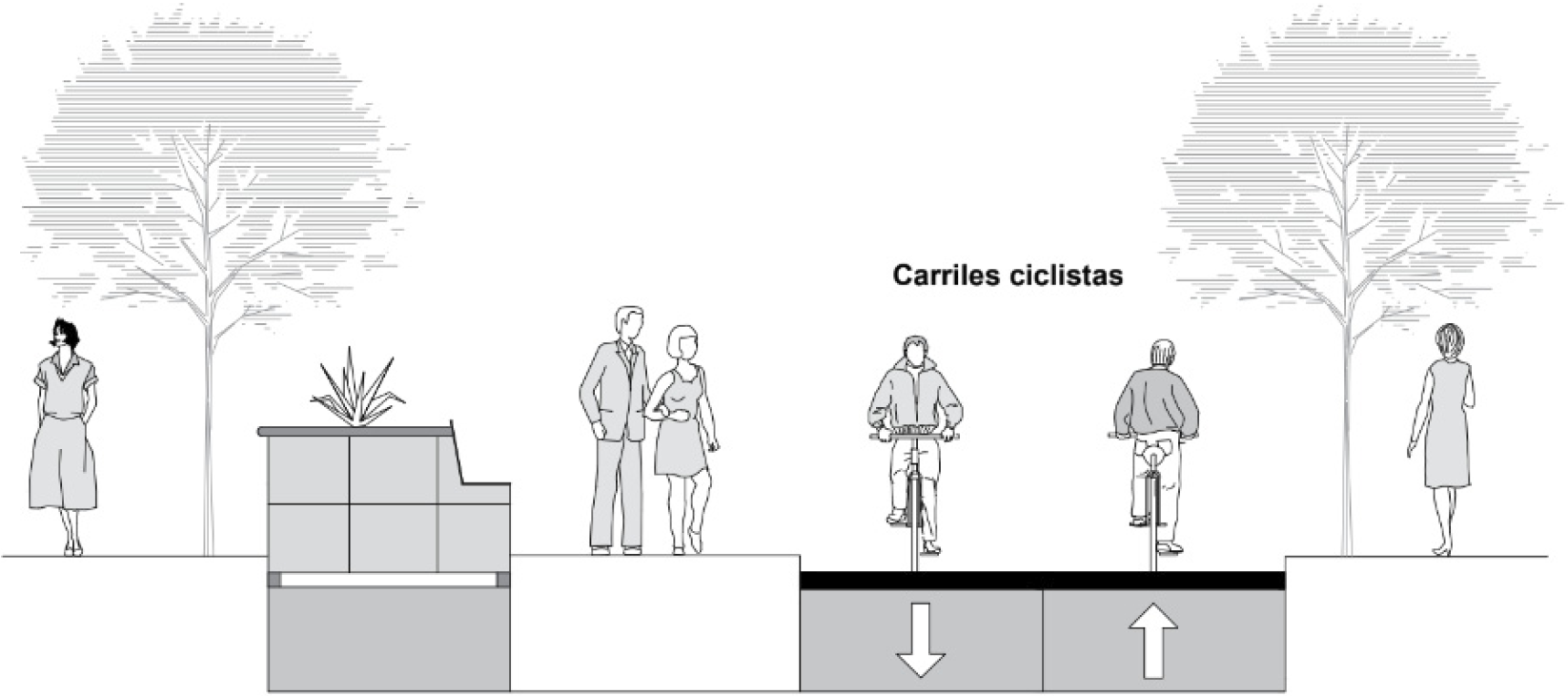

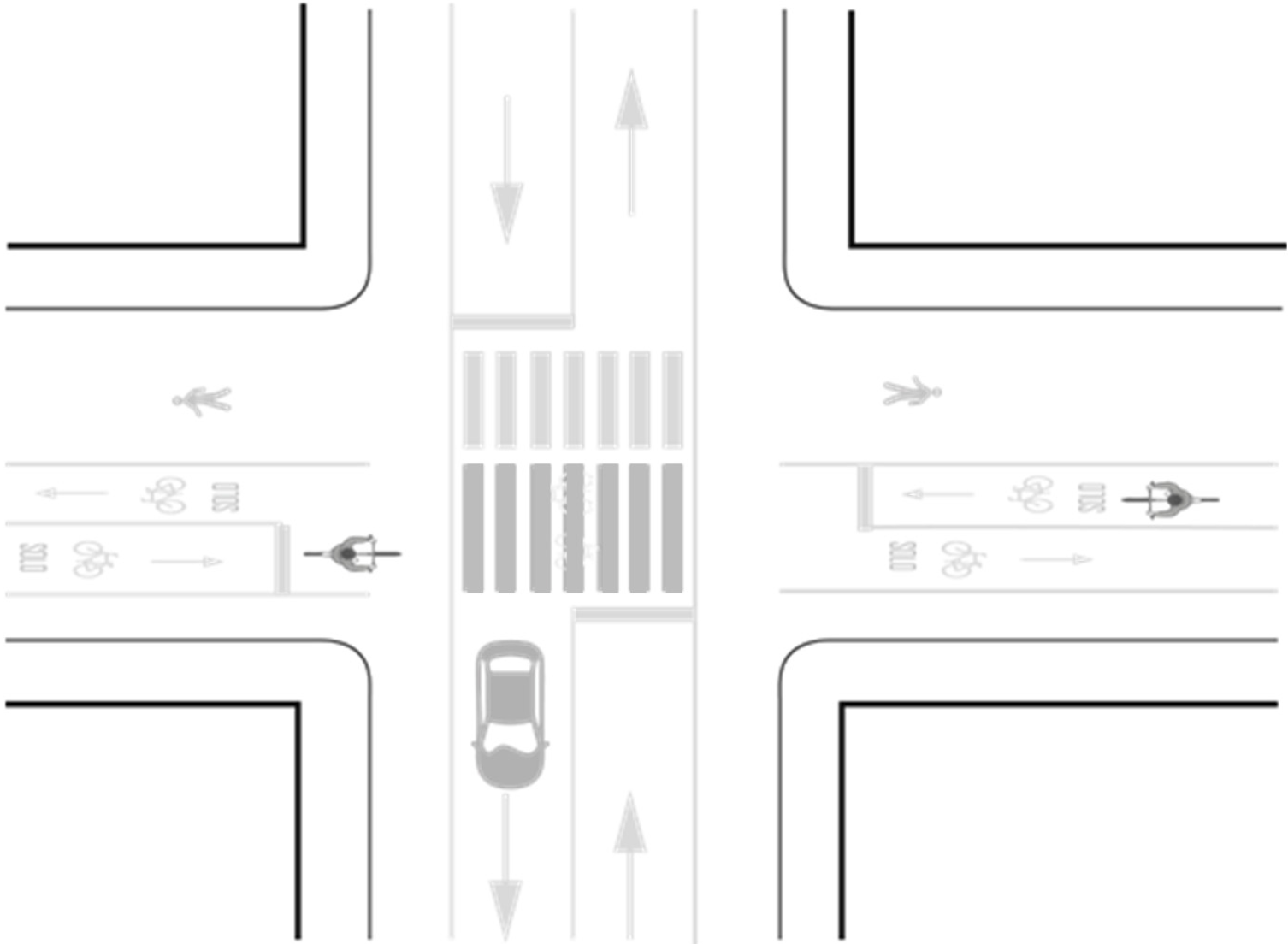

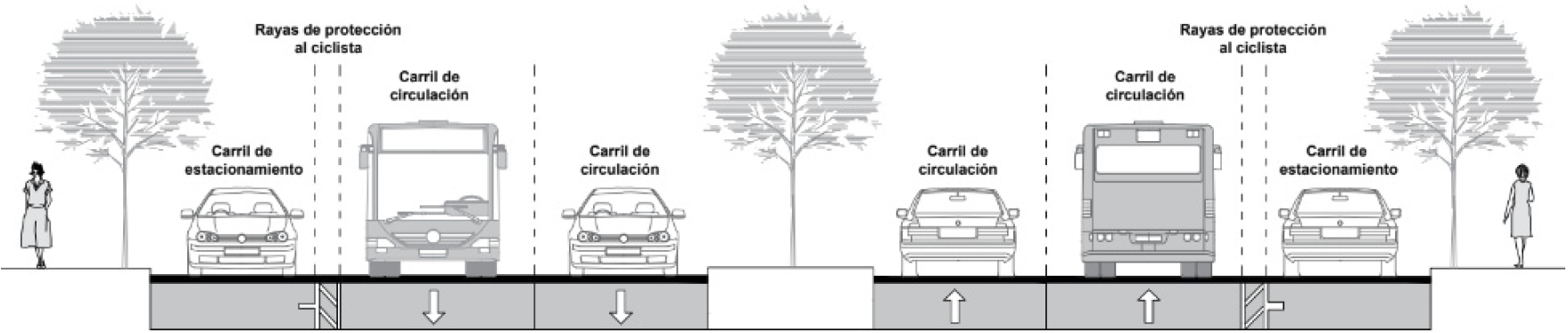

4.57. Vía ciclista

Vía pública destinada al tránsito preferente o exclusivo de vehículos no motorizados en las calles o la que tenga un trazo independiente. Se dividen en:

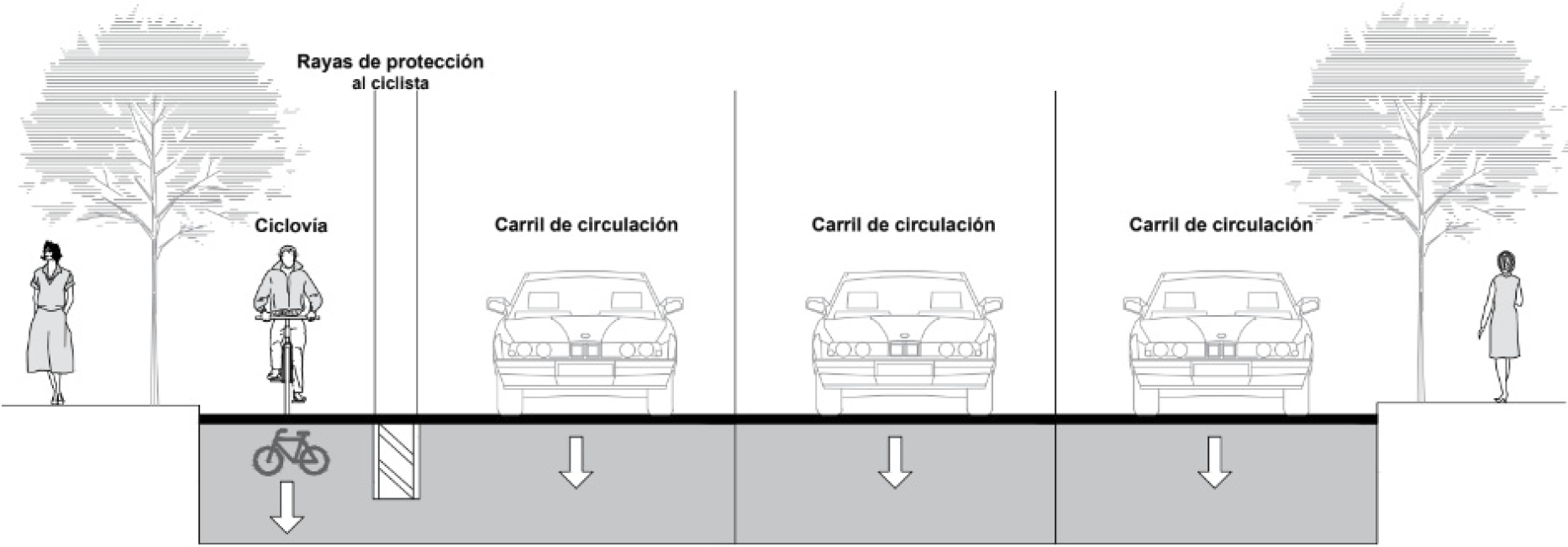

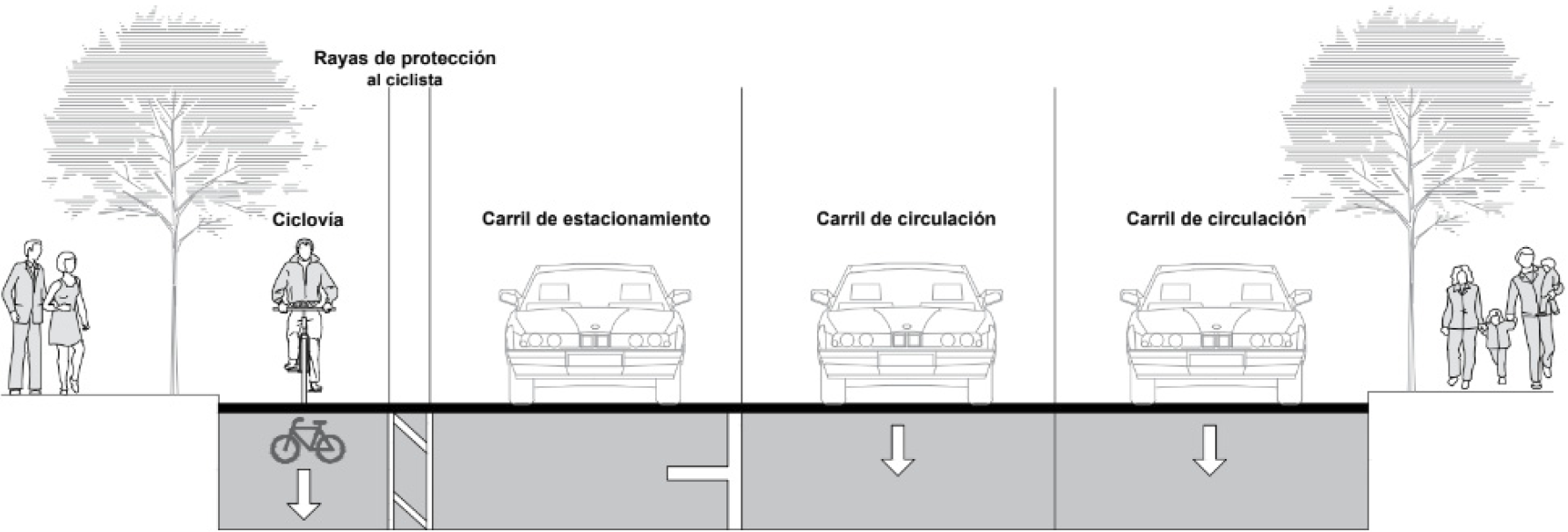

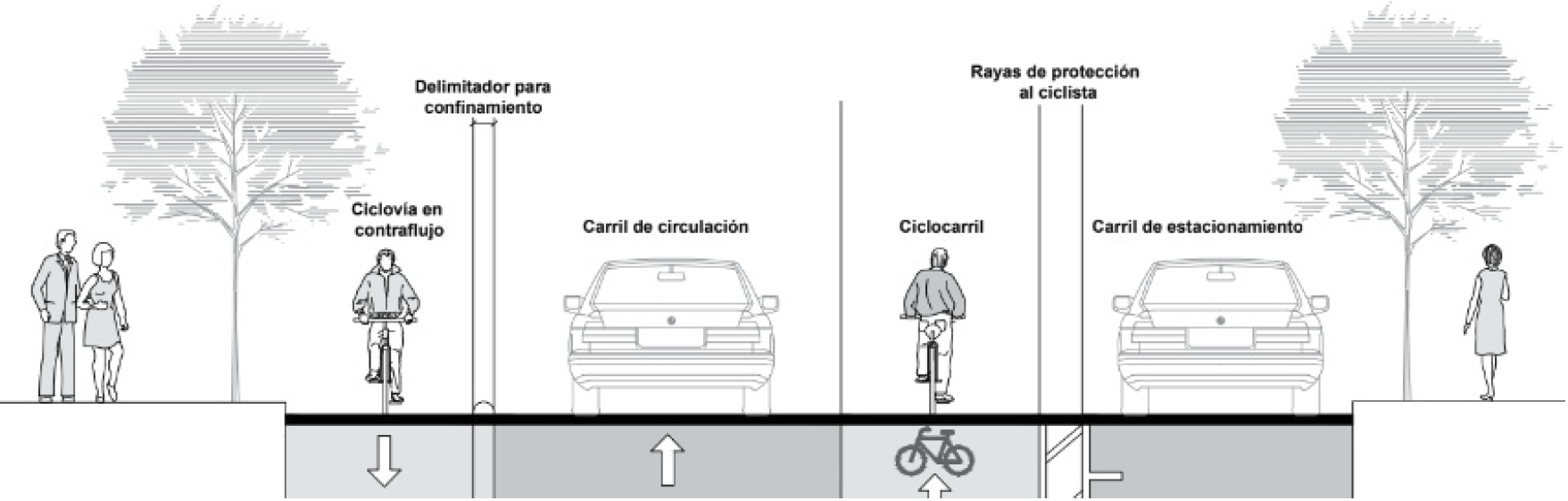

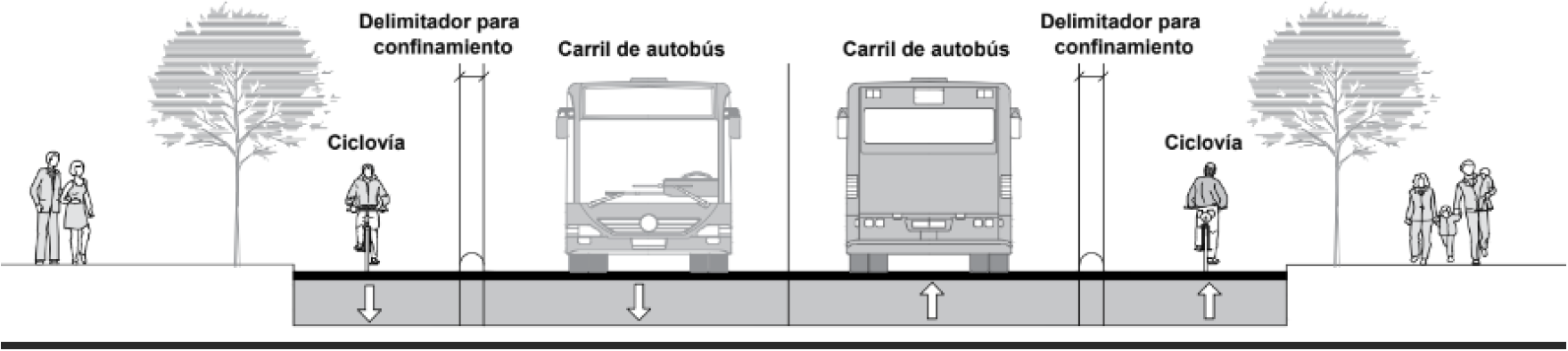

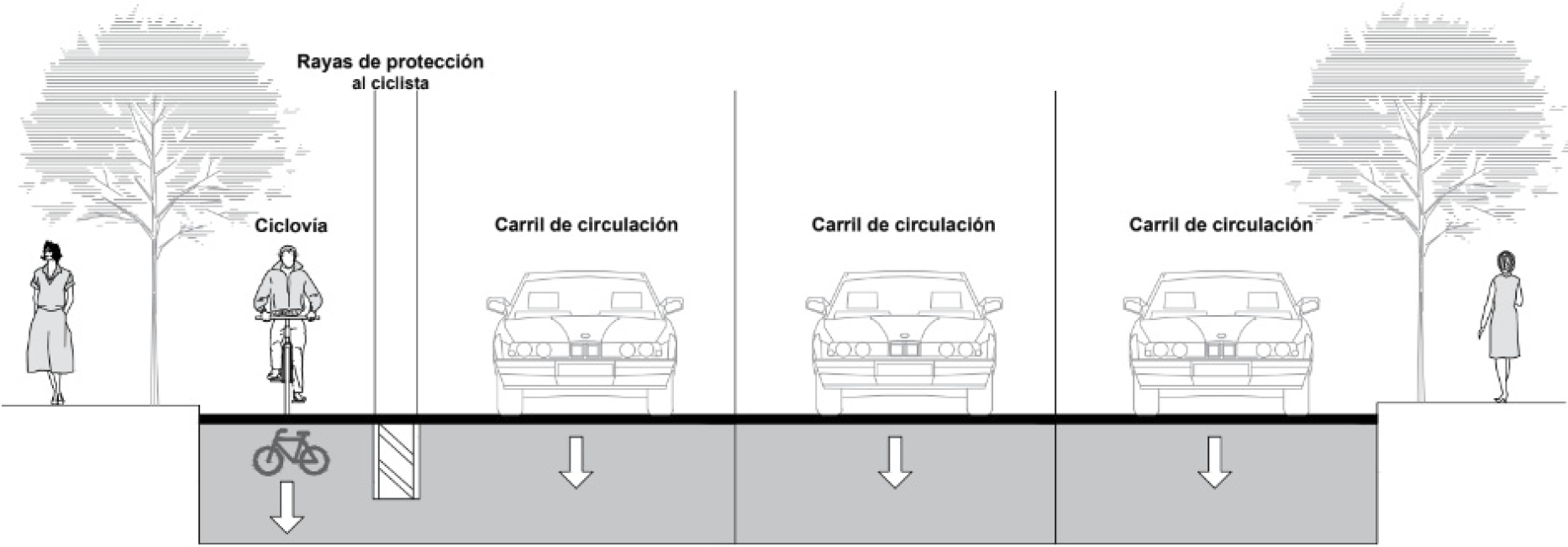

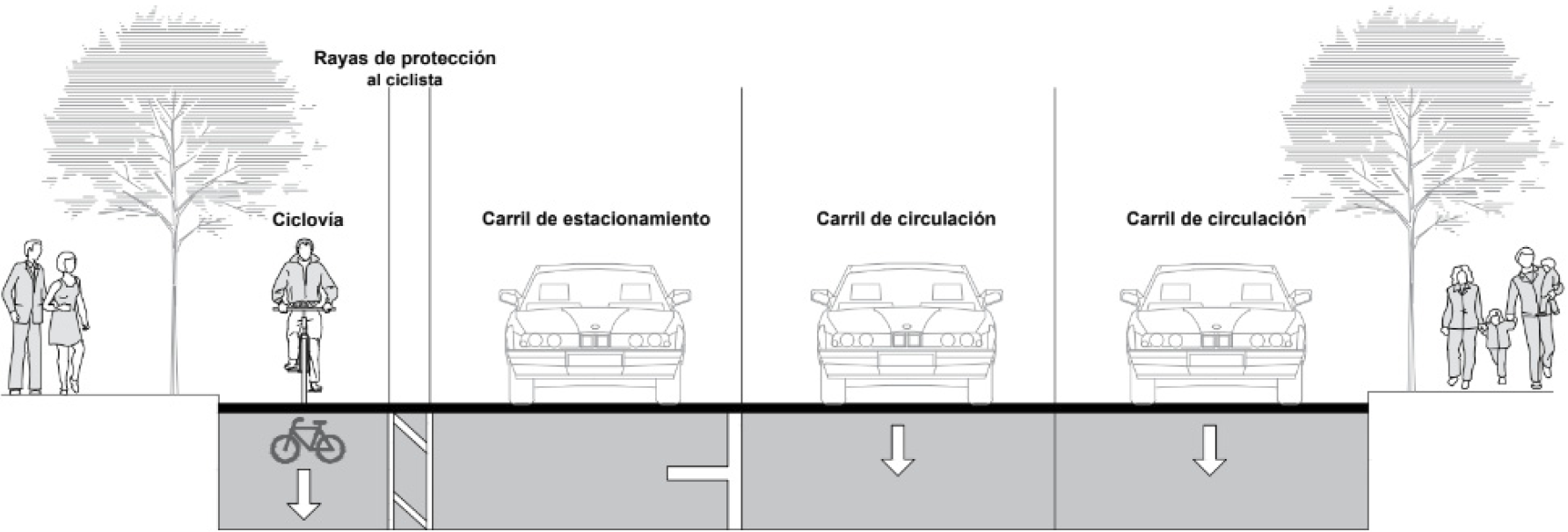

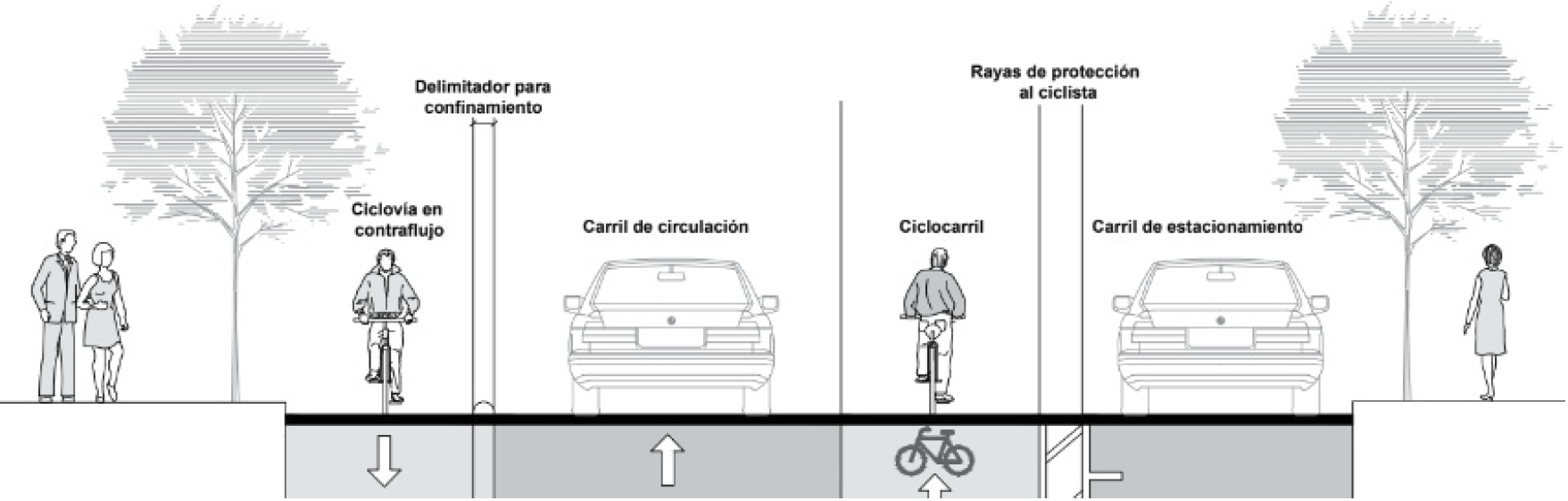

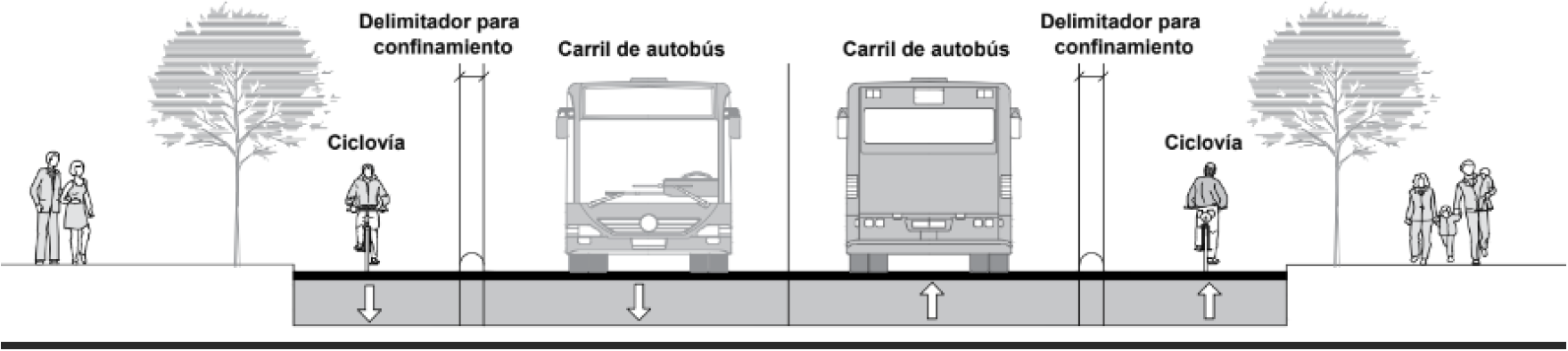

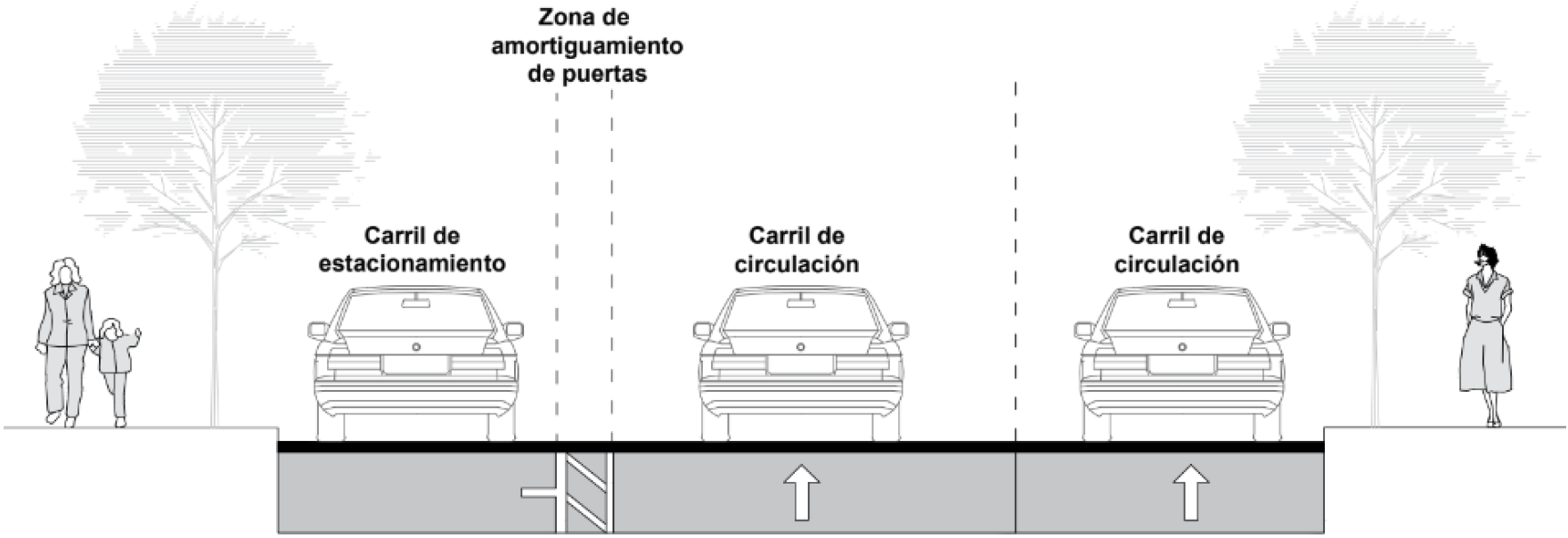

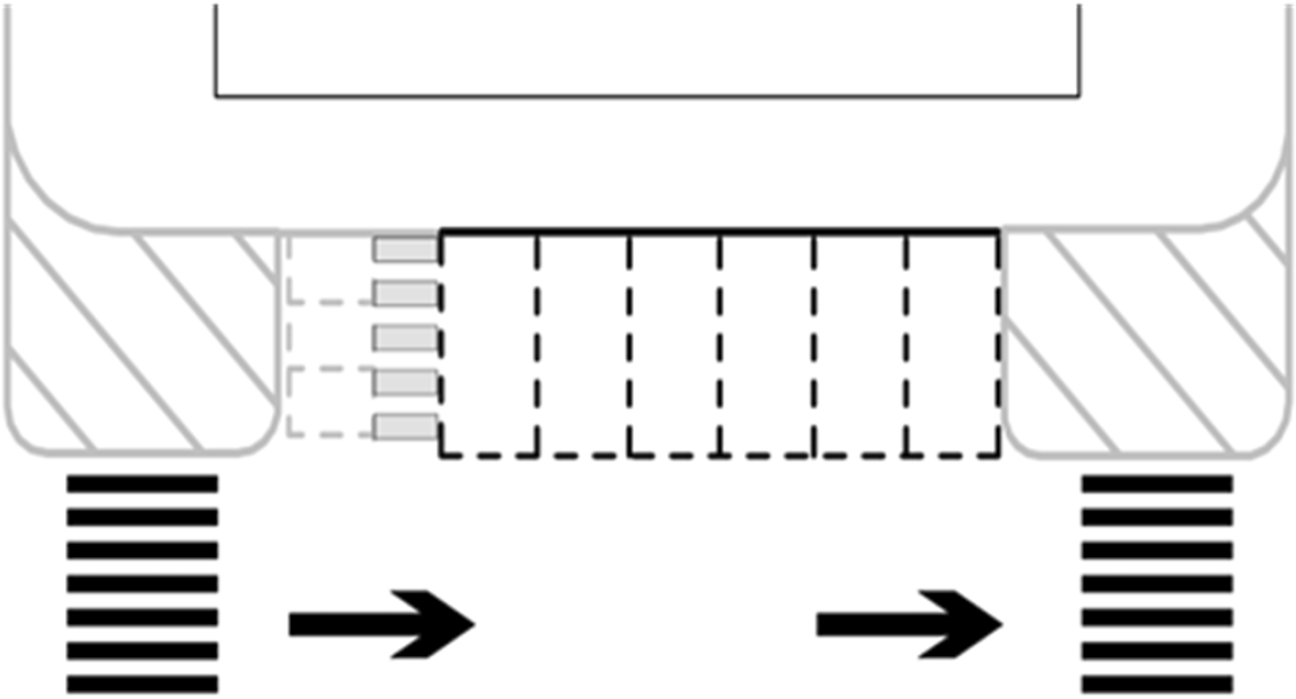

4.57.1. Vía ciclista confinada (ciclovía): carril exclusivo en el arroyo vial para la circulación de vehículos no motorizados, físicamente segregada del tránsito automotor a través de delimitadores para confinamiento o mediante cordón de estacionamiento.

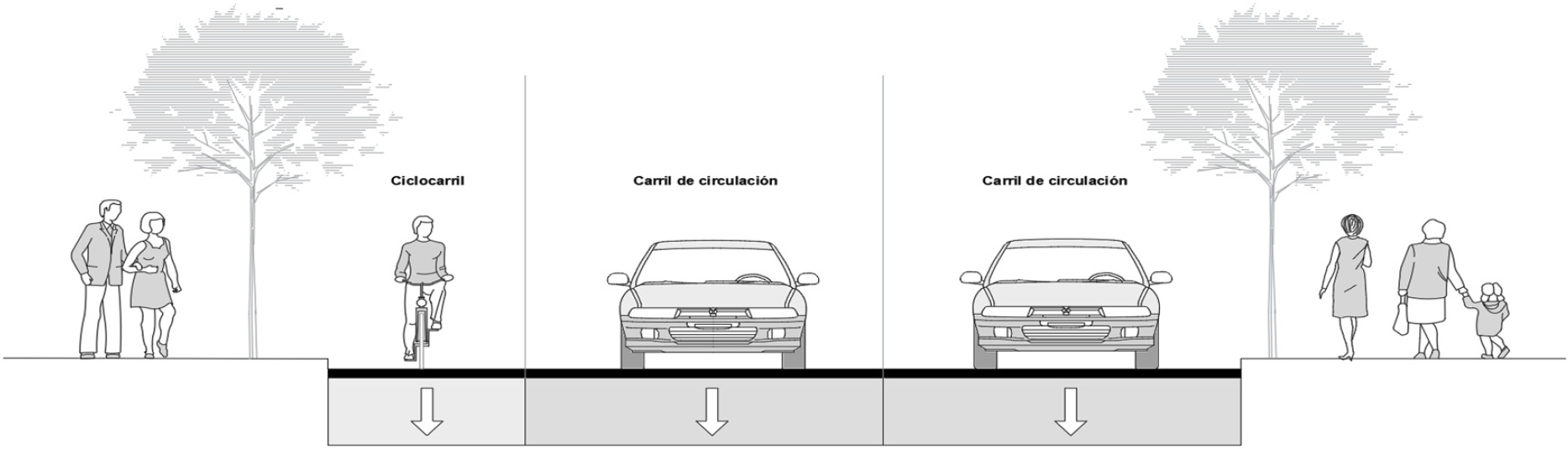

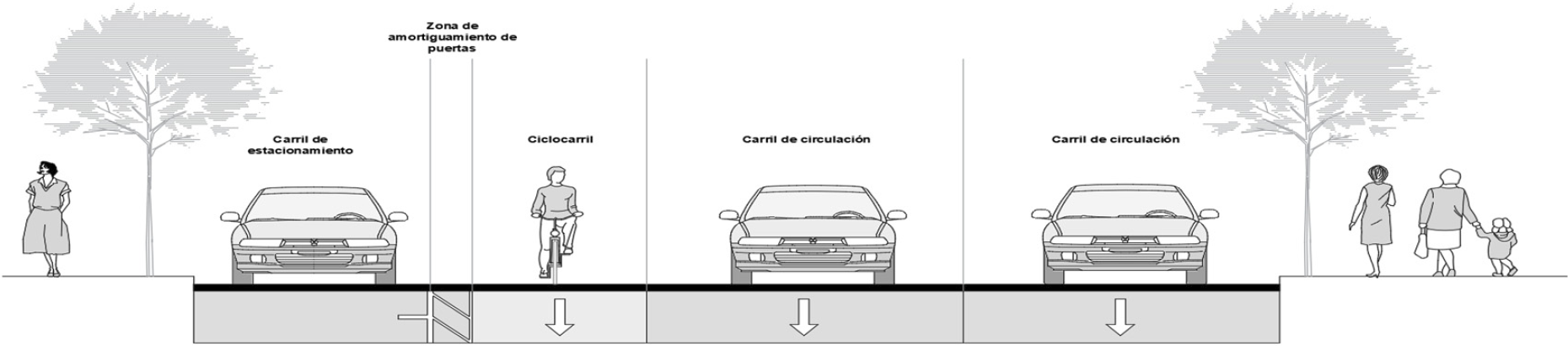

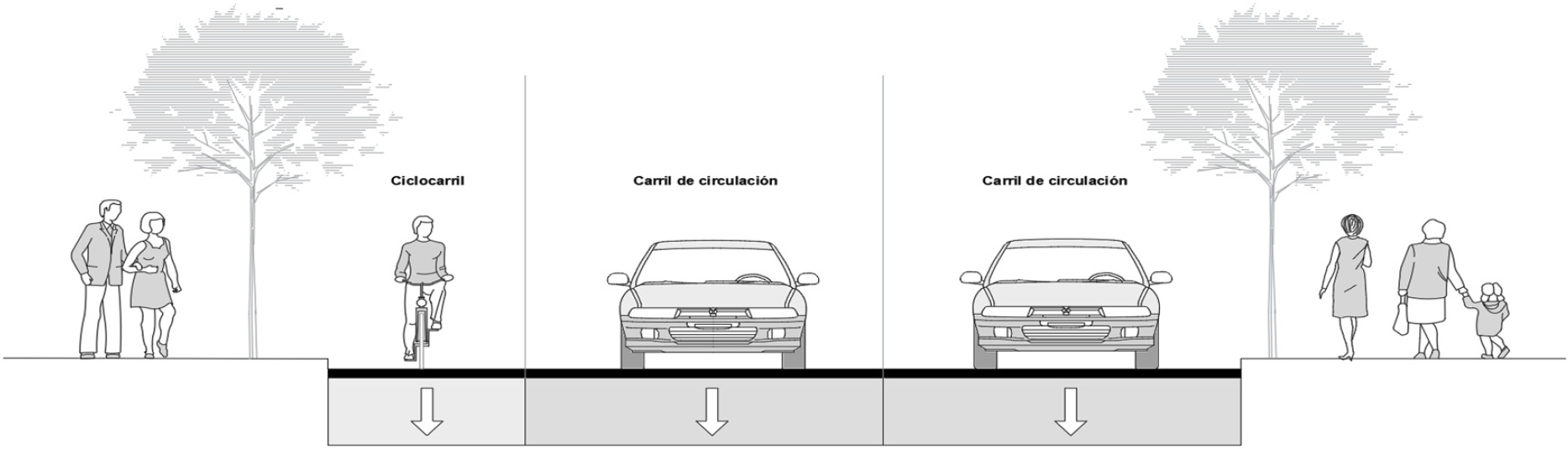

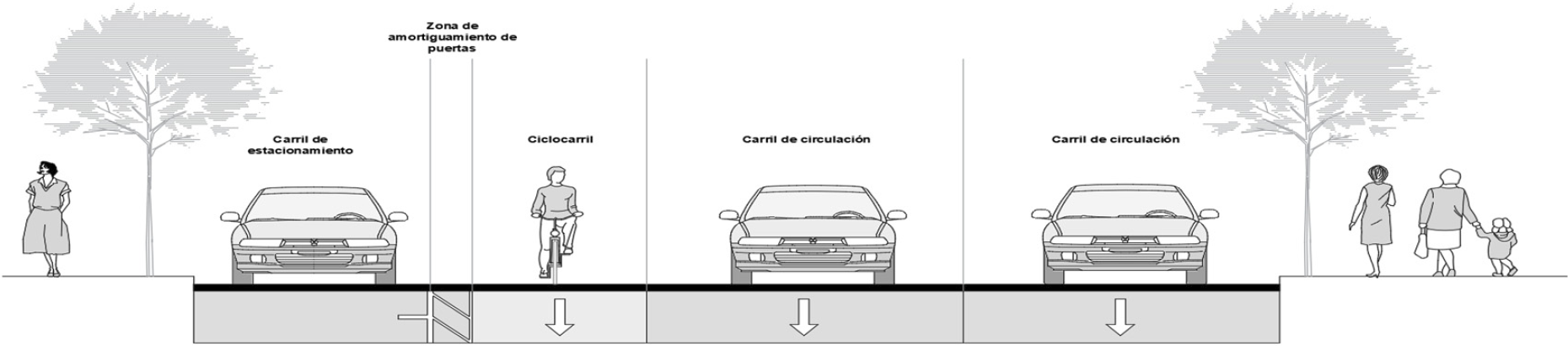

4.57.2. Vía ciclista delimitada (ciclocarril): carril exclusivo en el arroyo vial para la circulación de vehículos no motorizados, definida por marcas en el pavimento sin emplear elementos físicos para su separación que puede ser aledaña a la franja de estacionamiento de los vehículos motorizados.

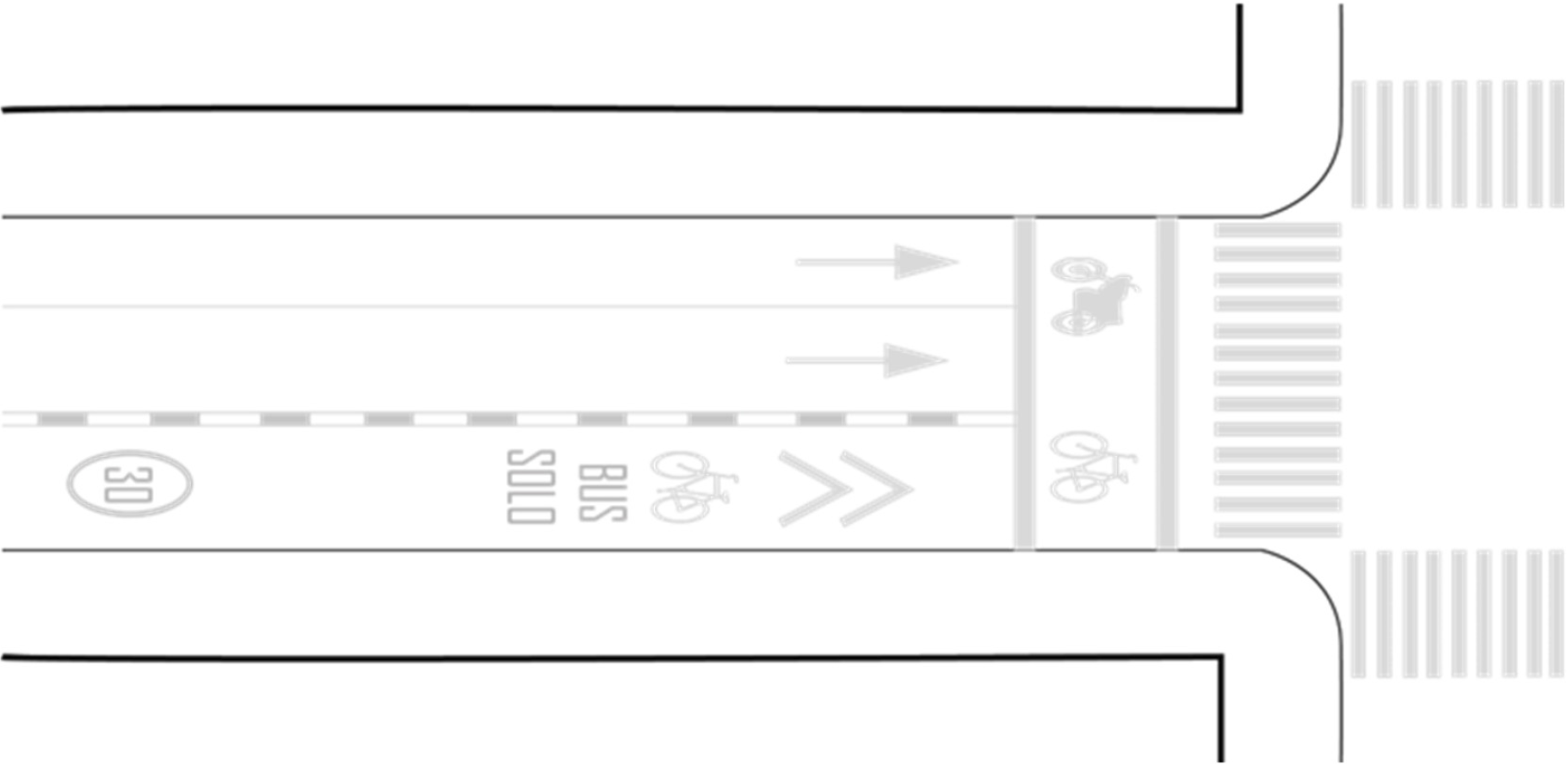

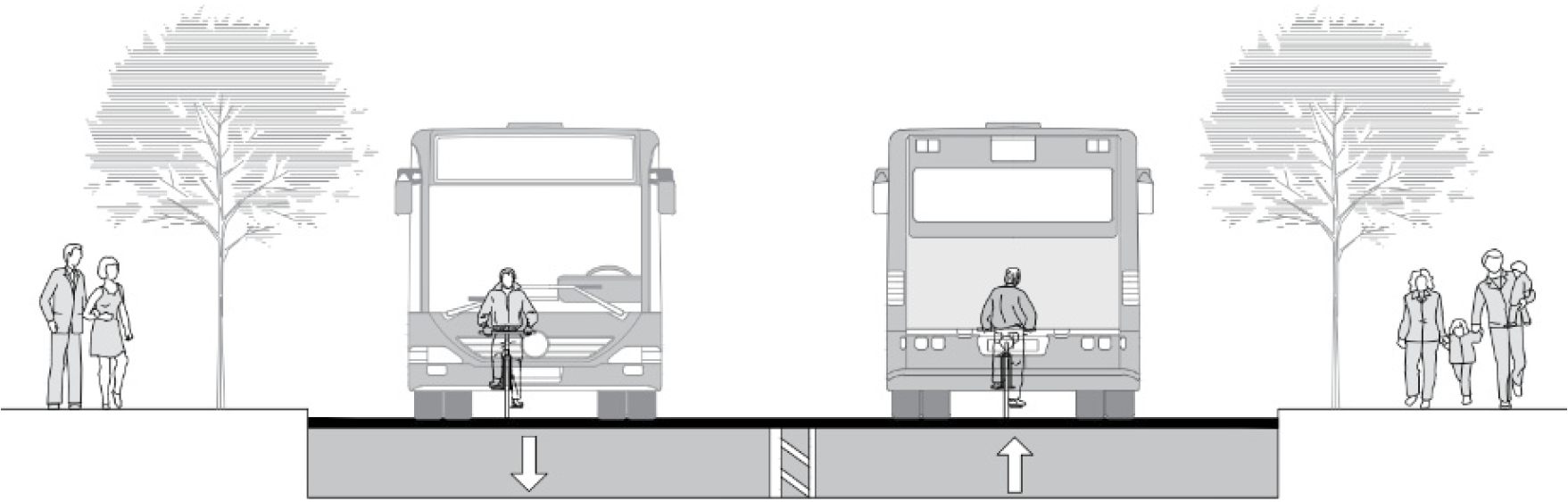

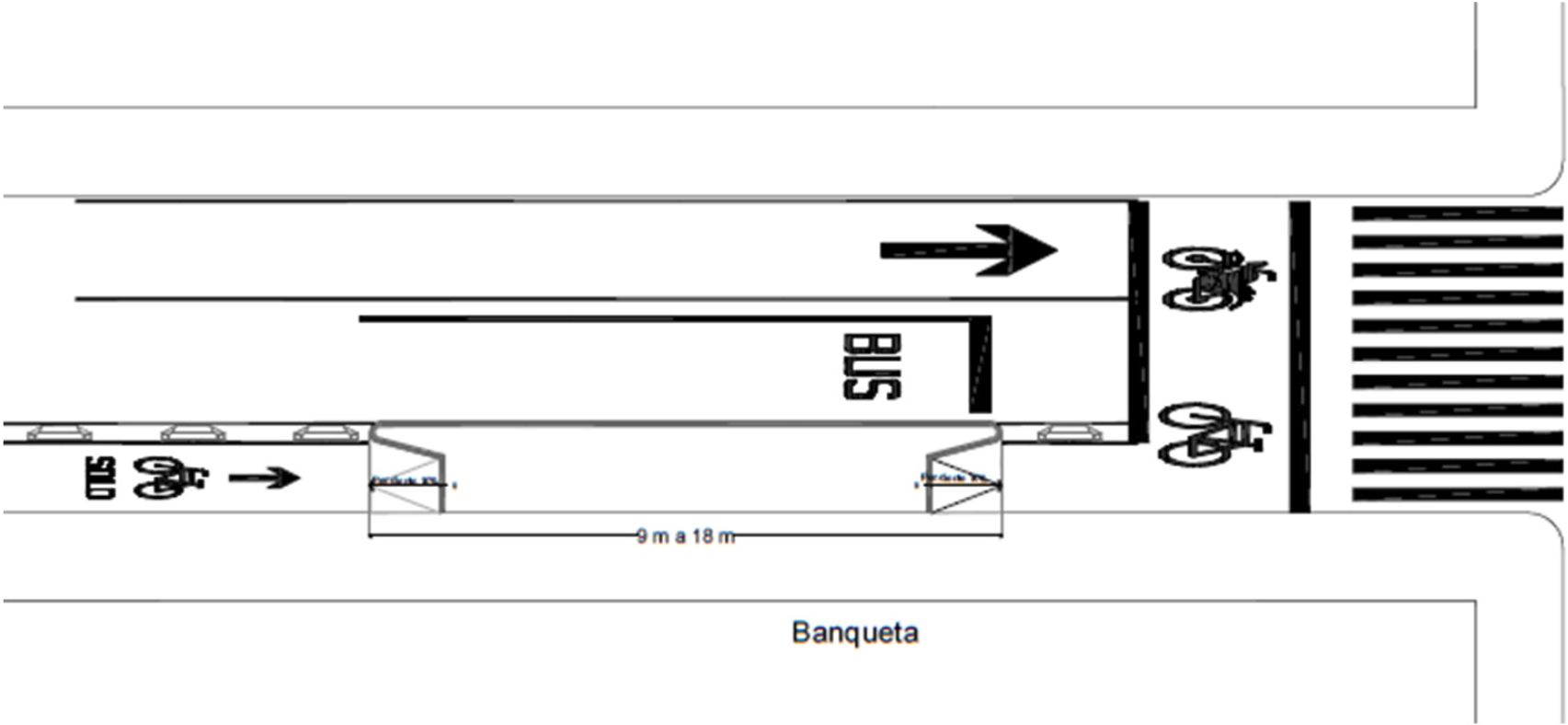

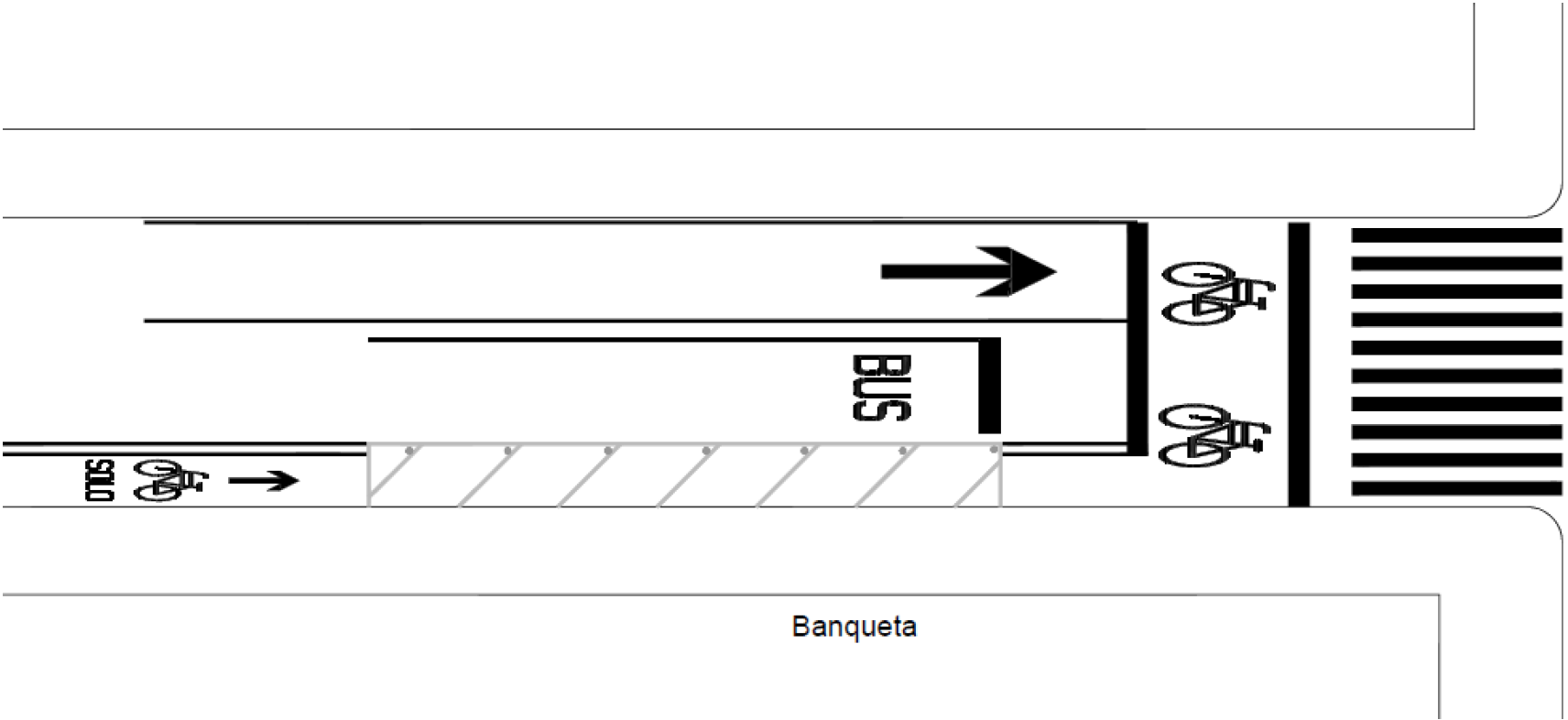

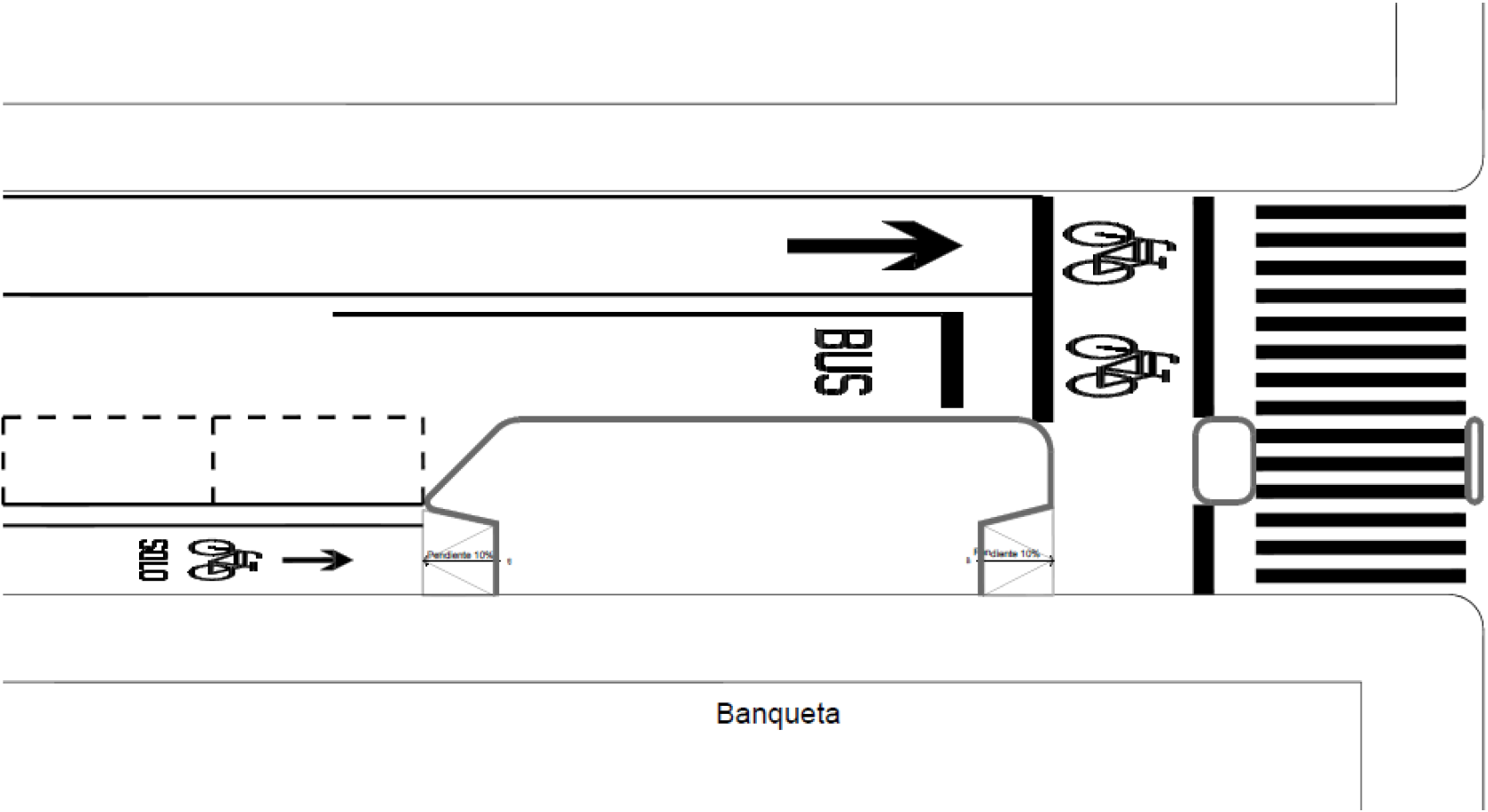

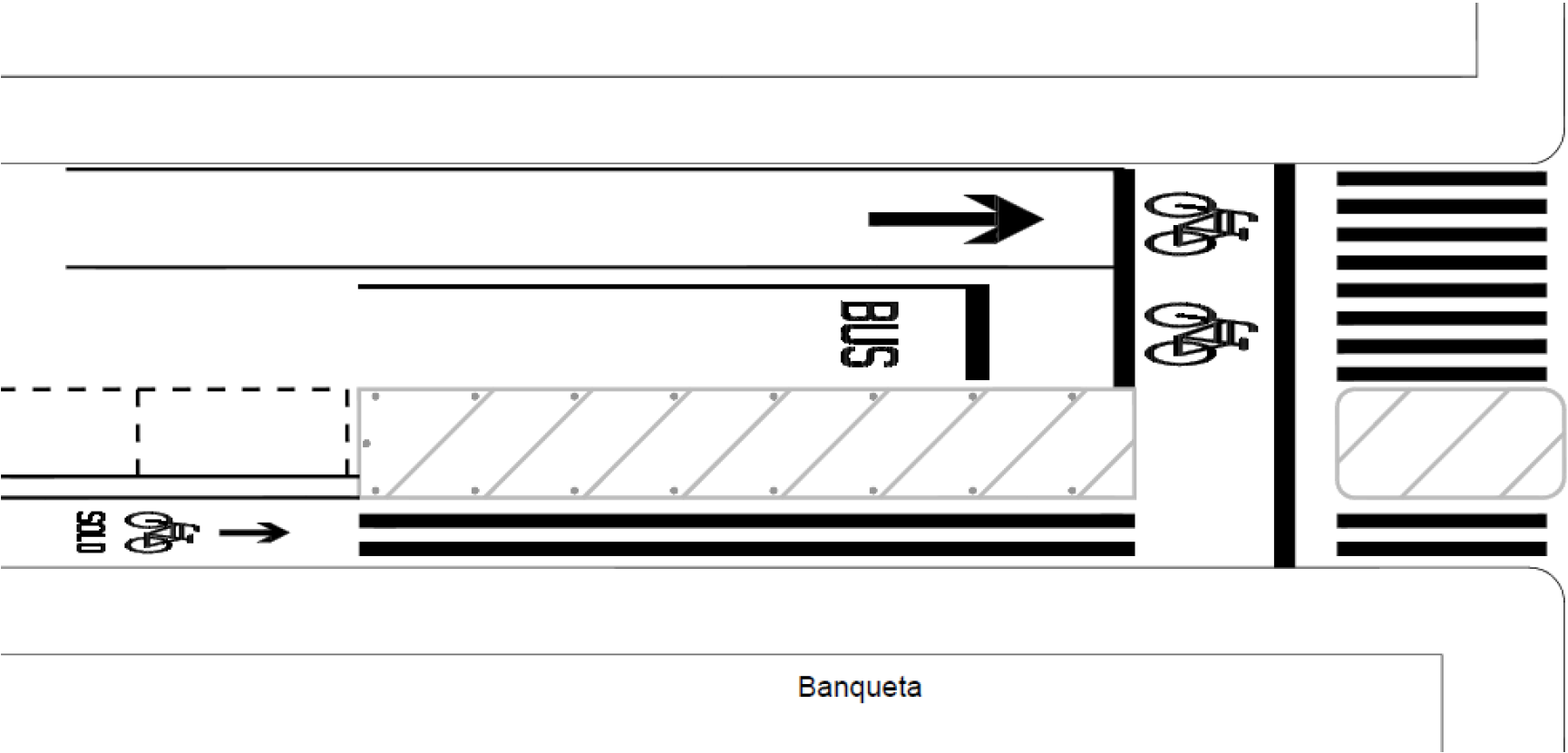

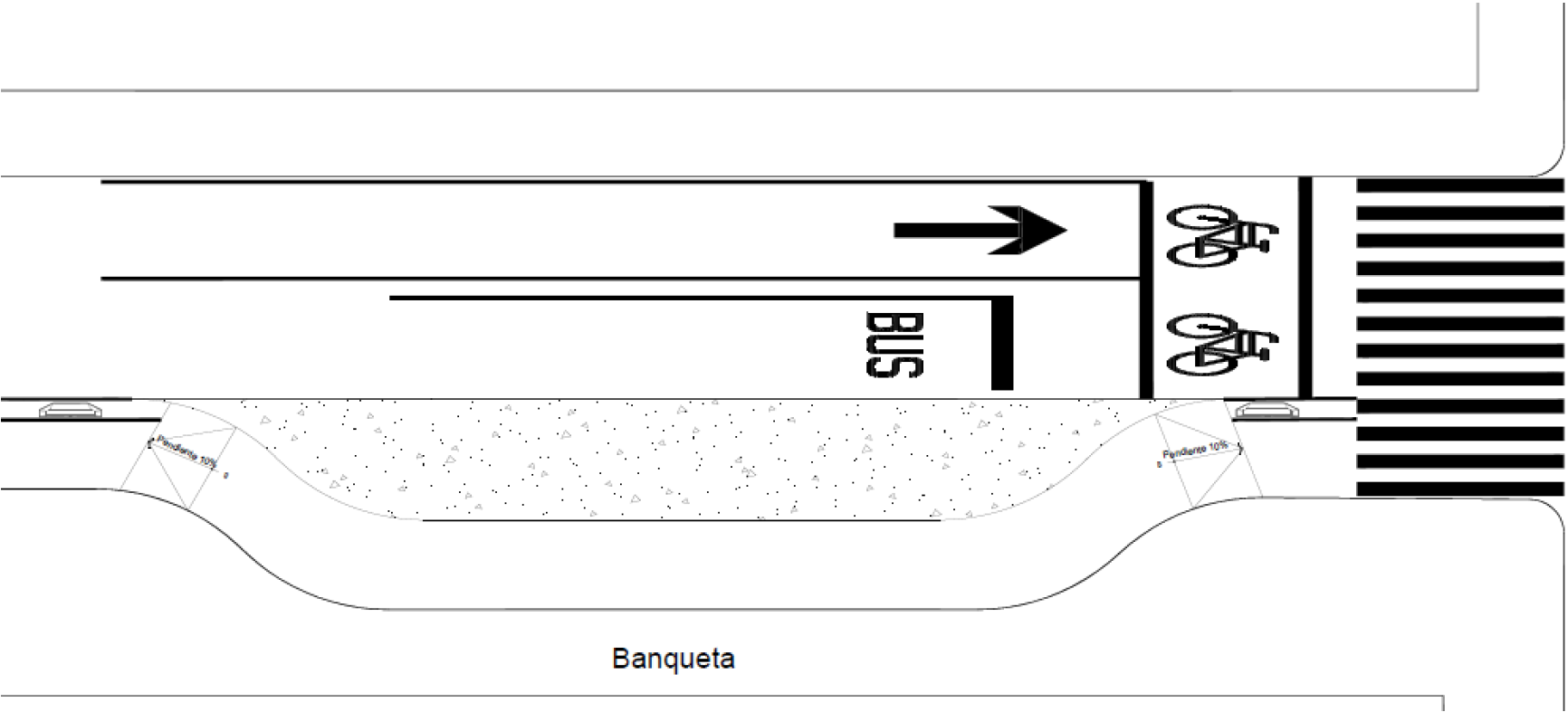

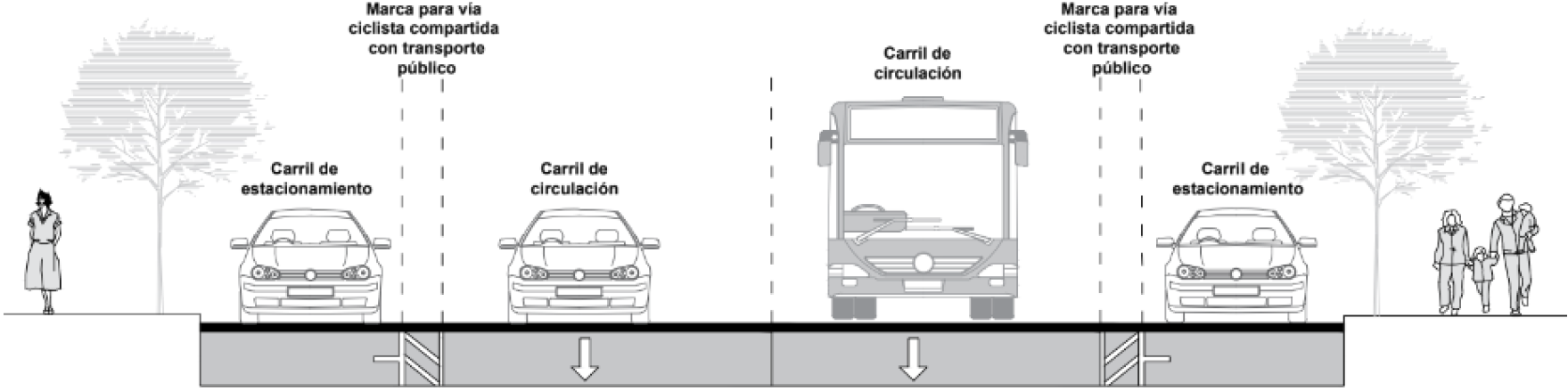

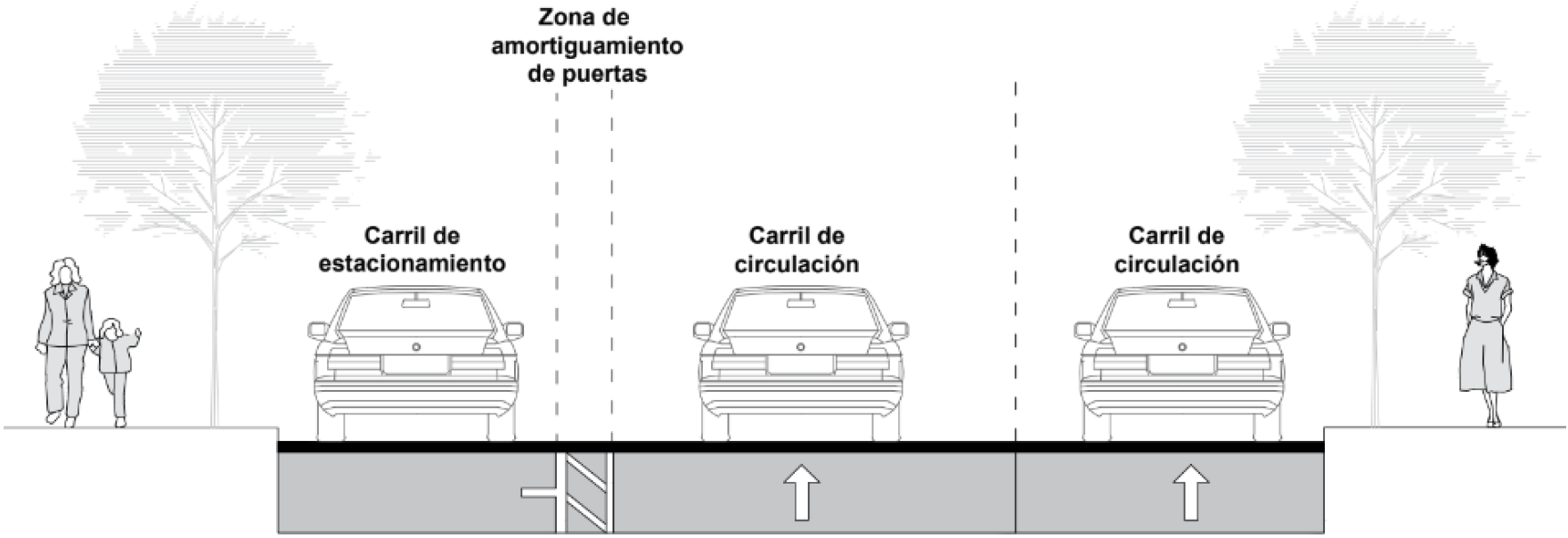

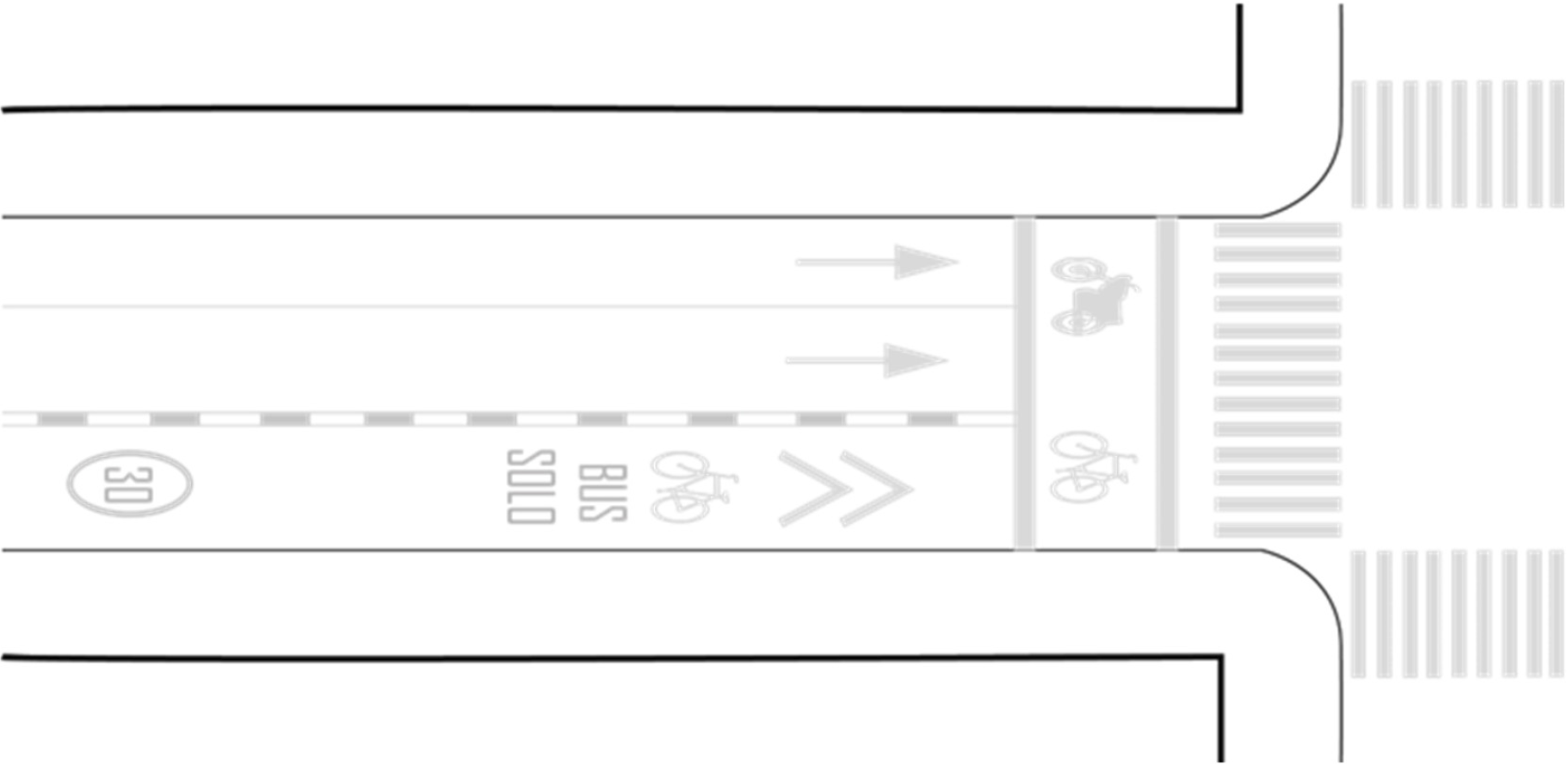

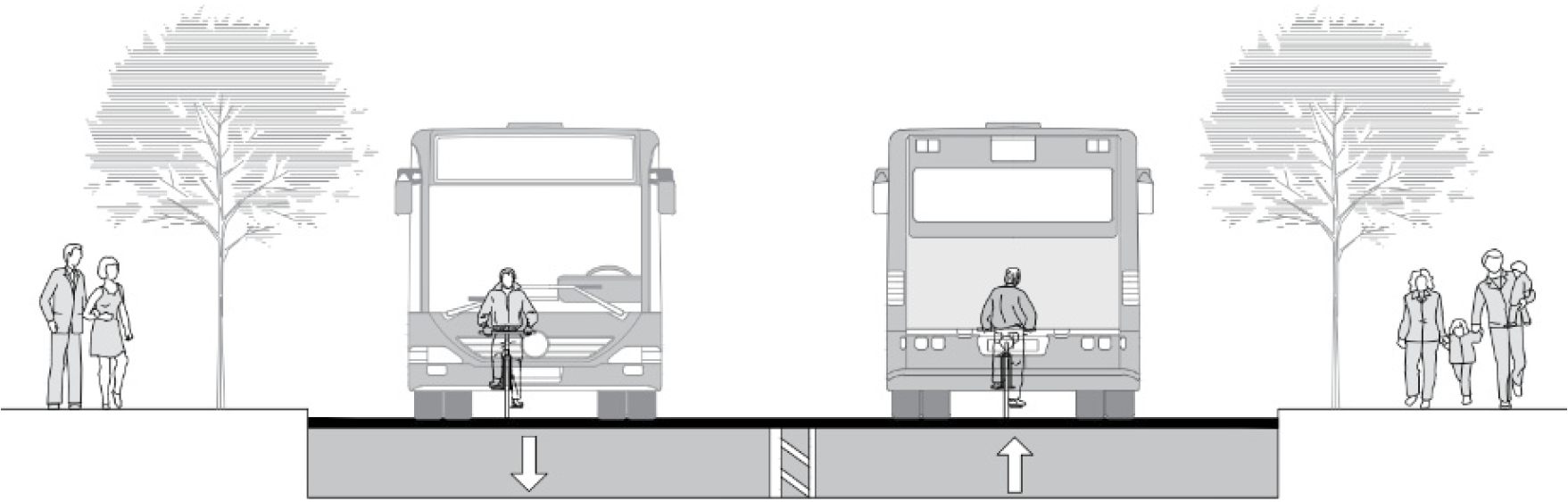

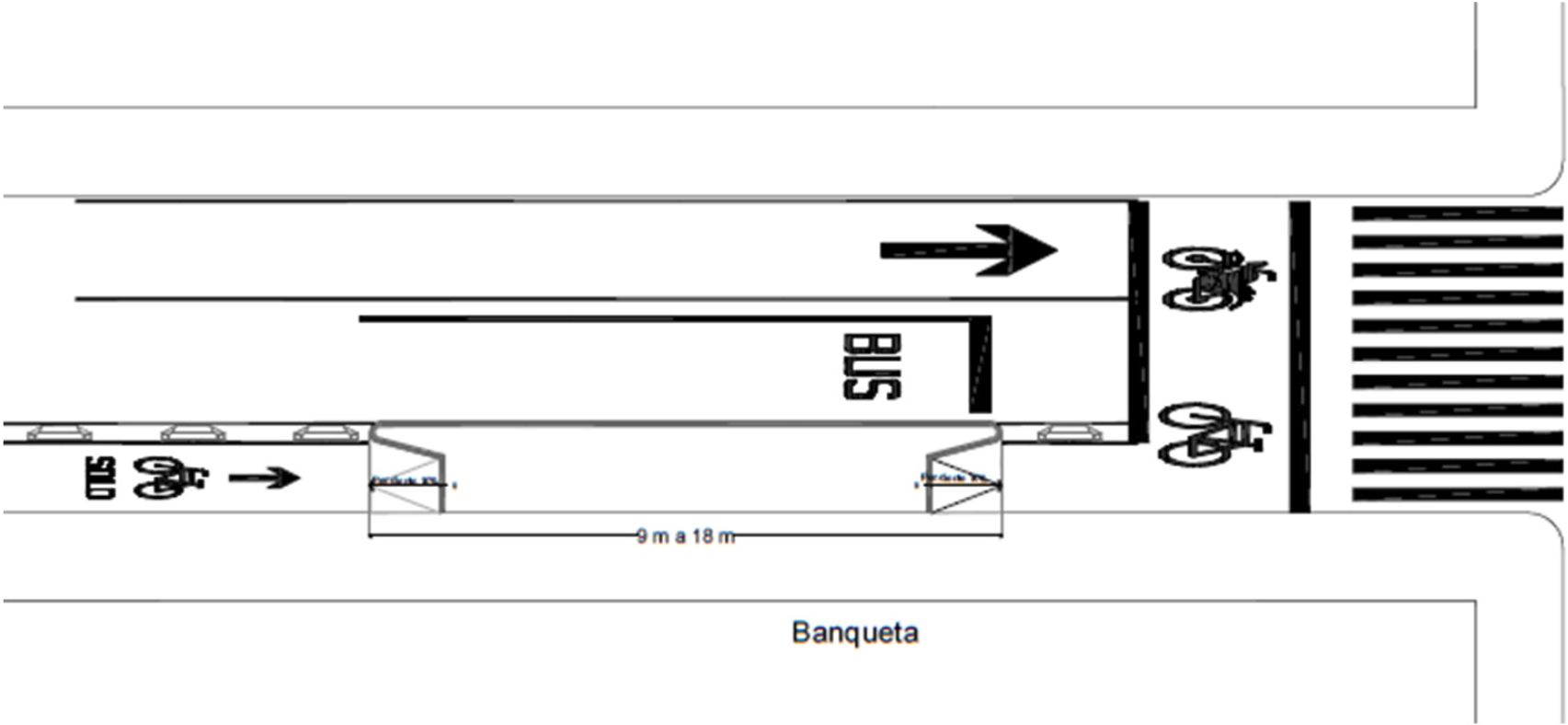

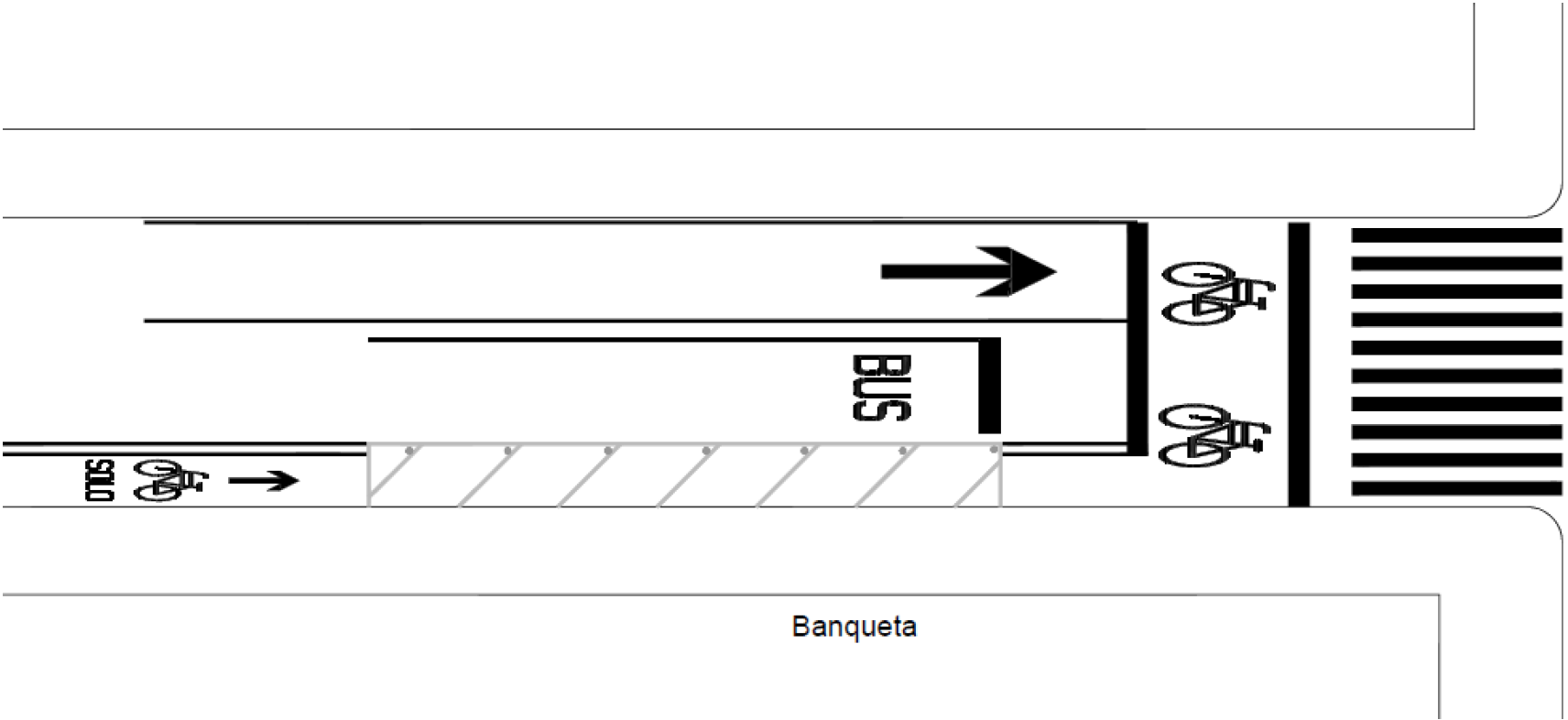

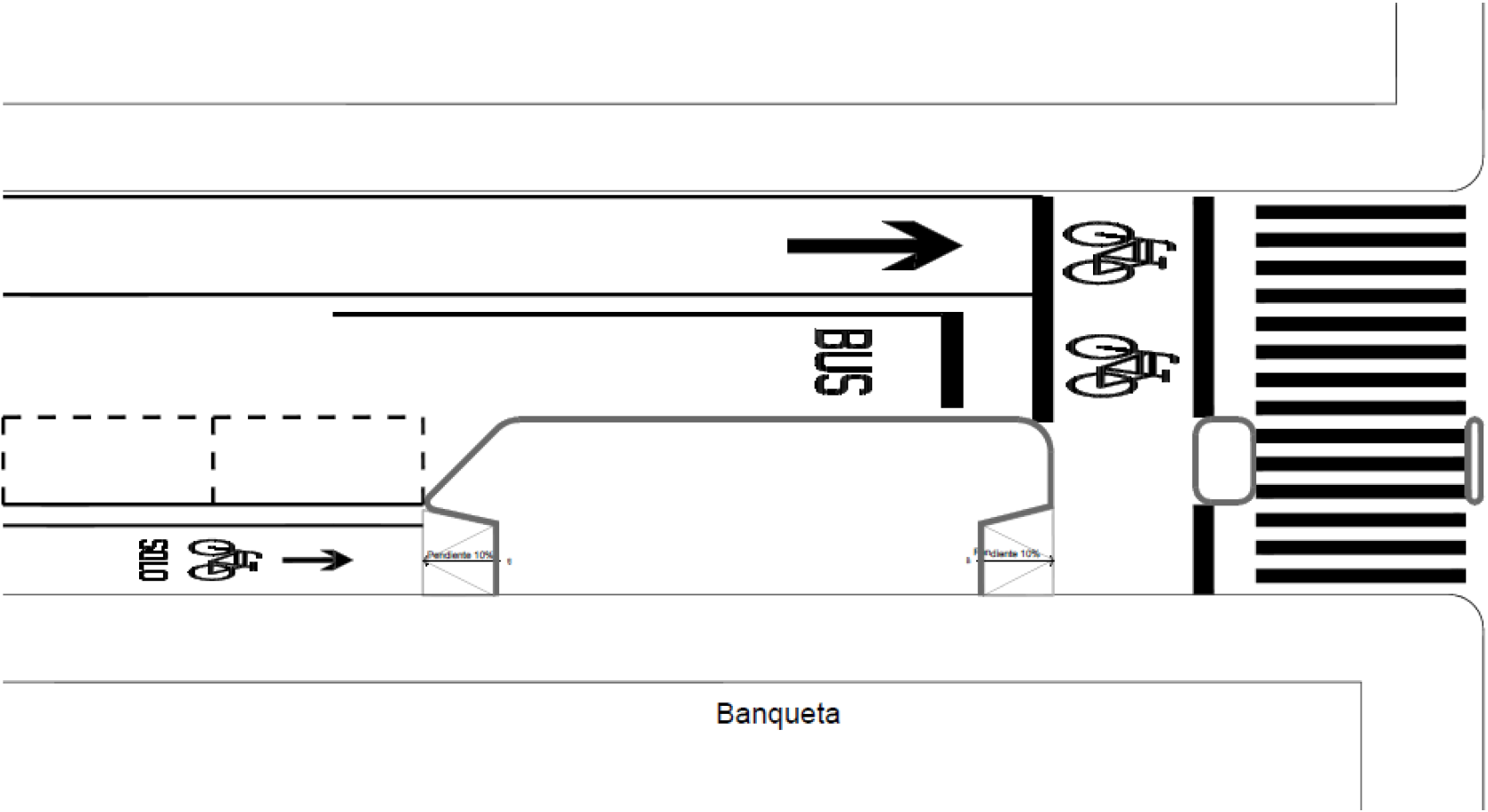

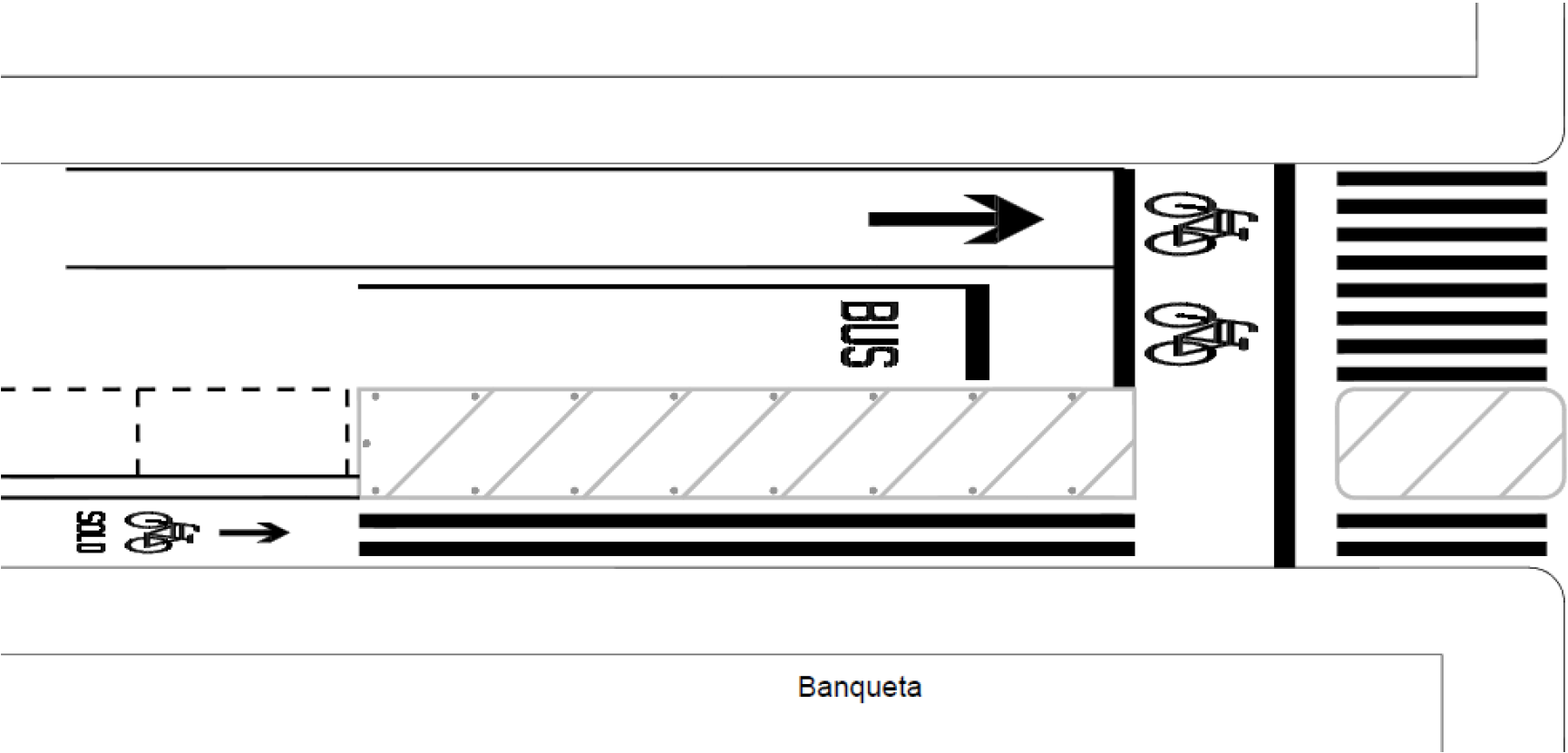

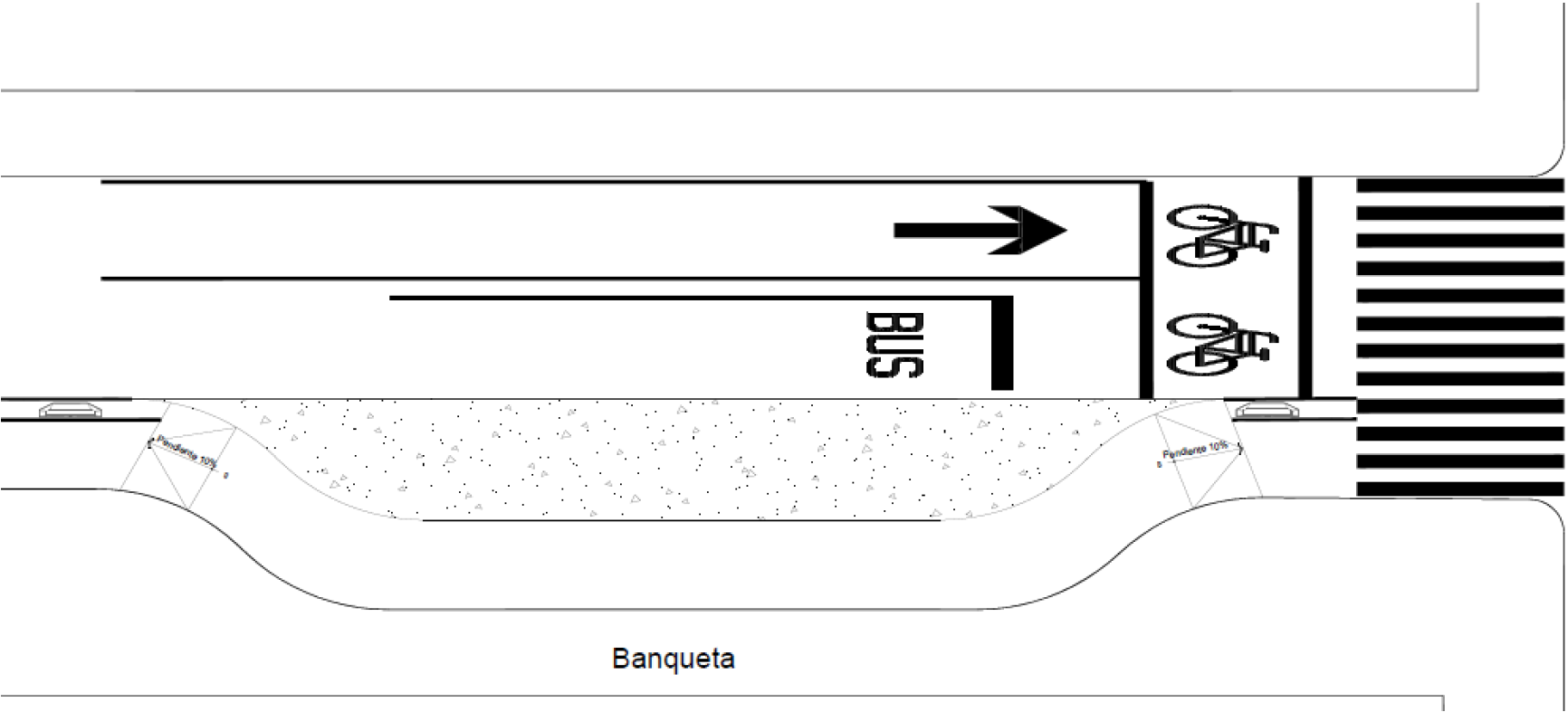

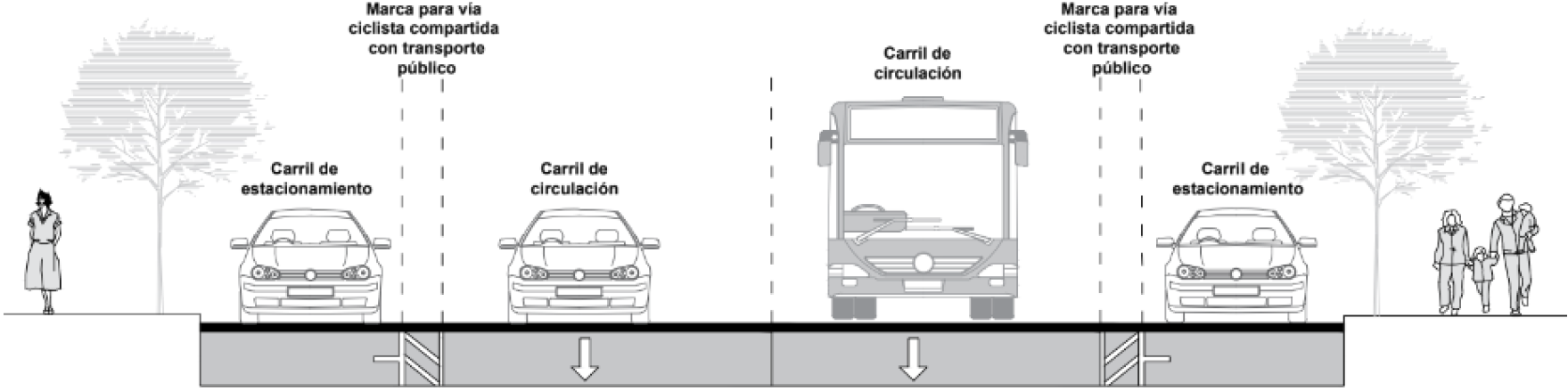

4.57.3. Vía ciclista compartida con transporte público (carril bus-bici): carril exclusivo para la circulación de vehículos no motorizados y de transporte público de pasajeros, físicamente segregada del tránsito automotor, ubicado a la extrema derecha en el sentido de circulación o a la izquierda cuando se trata de un carril en contraflujo.

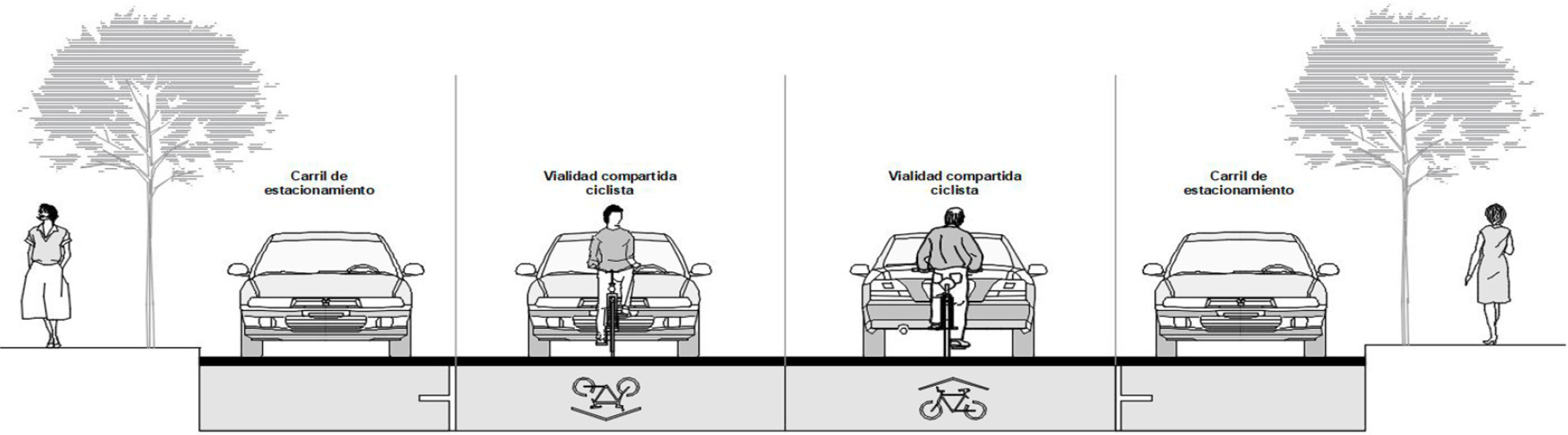

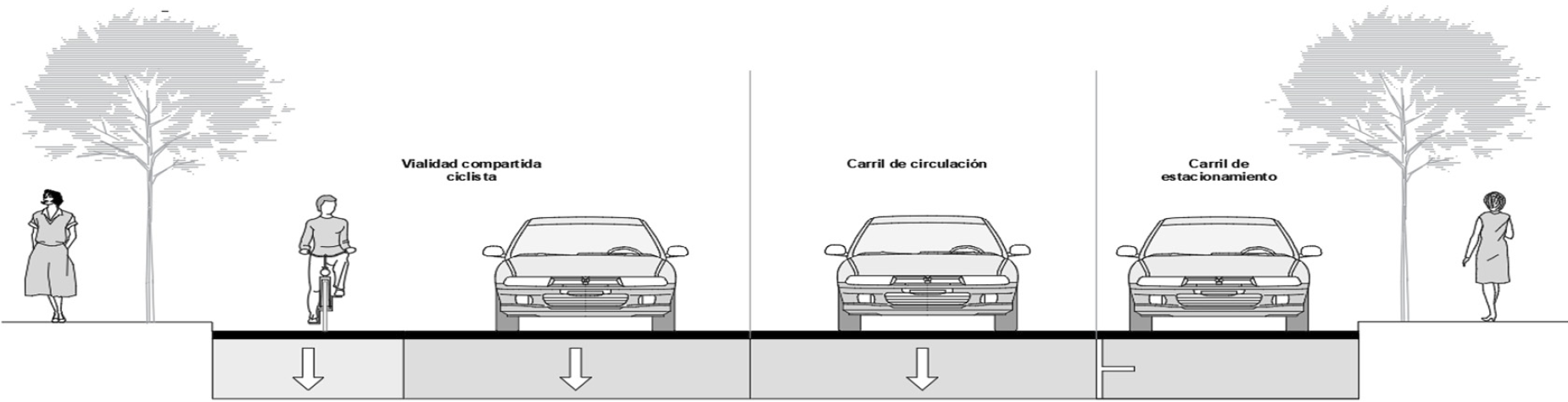

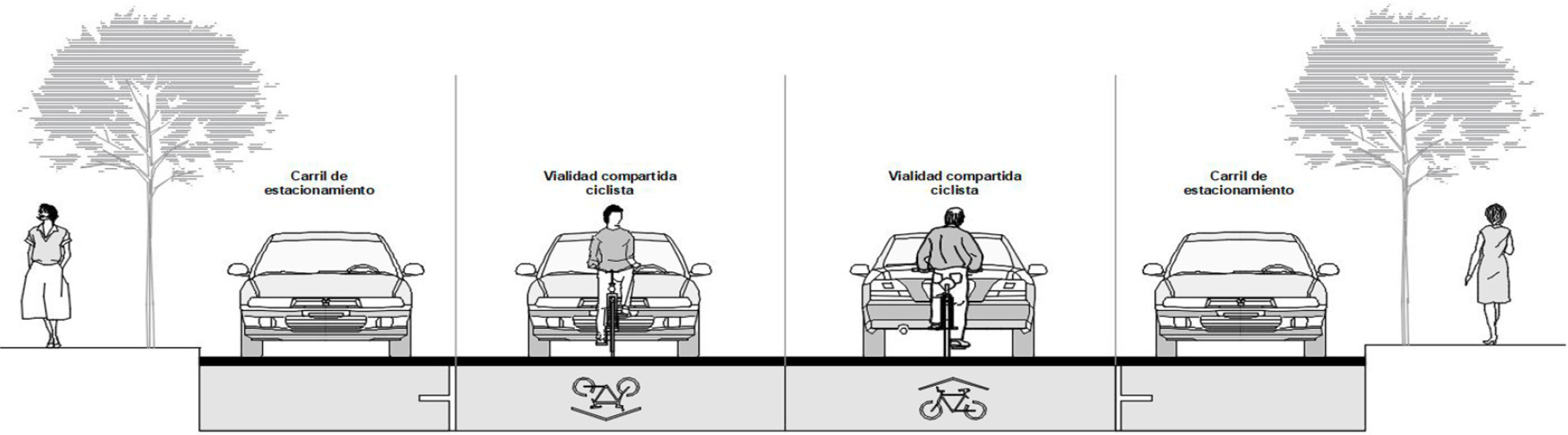

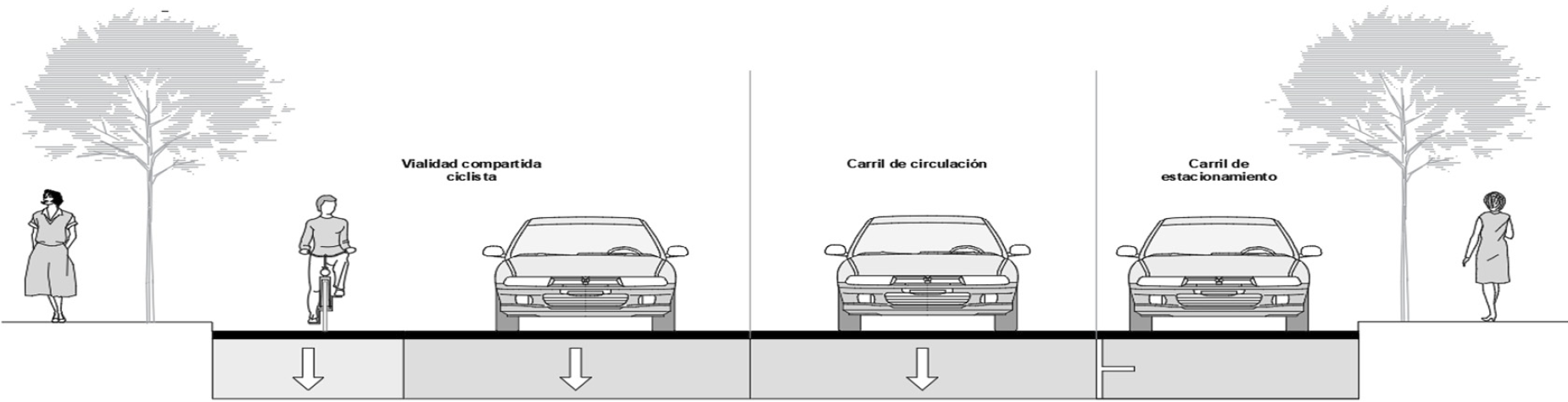

4.57.4. Vía ciclista con prioridad de uso (calle o carril compartido ciclista): vía o carril compartido destinado a la circulación preferente de vehículos no motorizados, cuenta con dispositivos y/o adecuaciones geométricas que permiten orientar y regular el tránsito.

4.57.5. Vía ciclista compartida con personas peatonas (calle peatonal compartida): calle o sendero compartido entre el tránsito peatonal y de vehículos no motorizados que tiene condiciones geométricas y operativas a efecto de permitir la convivencia segura y cómoda entre ambos flujos.

4.57.6. Vía ciclista exclusiva (ciclovía de trazo independiente): espacio exclusivo para la circulación de vehículos no motorizados, en áreas de circulación libres aisladas del tránsito motorizado y cuyo espacio está separado de la redistribución del arroyo vial.

4.58. Vía o calle de tránsito mixto

Calle con prioridad para la circulación de personas peatonas, a través de un diseño que minimiza la segregación entre las personas usuarias, limitando la velocidad de los vehículos mediante la eliminación del arroyo vial y el uso de los dispositivos para el control del tránsito.

4.59. Vía pública

Todo espacio de dominio público y uso común destinado al tránsito de personas peatonas y vehículos, así como a la prestación de servicios públicos y la instalación de infraestructura y mobiliario. Se clasifica en:

4.60. Viaje / Desplazamiento

Recorrido de una persona asociado a un origen y un destino preestablecidos con un propósito determinado en cualquier modo de movilidad.

5. Proceso de planeación

El proceso de planeación para el diseño de vías urbanas debe ser comprendido como un conjunto de actividades relacionadas entre sí, que tienen por objetivo mejorar la movilidad cotidiana de las personas usuarias, a efecto de generar alternativas de acciones bajo un enfoque de accesibilidad, habitabilidad, inclusión, sostenibilidad, resiliencia y seguridad vial.

La planeación debe llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral y sostenible, así como tender a la consecución de los fines sociales, ambientales y económicos a implementarse en los centros de población. Asimismo, se debe llevar a cabo bajo un esquema estratégico que establezca objetivos, metas y un programa de acción.

5.1. Principios para la planeación de la estructura vial urbana

Con objeto de mejorar las condiciones ambientales y sociales de los centros de población, se deben considerar cuatro principios de diseño que influyen en la eficiencia de flujos de personas y mercancías:

- inclusión: las vías deben ser diseñadas para que toda la gente pueda hacer uso en igualdad de condiciones a través del reparto equitativo del espacio disponible, en especial de las personas usuarias vulnerables. Se debe considerar un enfoque de diseño universal y de perspectiva de género para facilitar la movilidad y accesibilidad de toda la población; se deben promover espacios atractivos que generen interacción social que priorice el uso de la vía por parte de infantes, personas con discapacidad o movilidad limitada, personas adultas mayores y mujeres;

- seguridad: al realizar un proyecto de vía, se deben identificar los factores que influyen en la seguridad vial y ciudadana, así como los riesgos potenciales para que, a través del rediseño de vías existentes o el diseño en vías nuevas, se promuevan comportamientos consistentes con el entorno y fomentar el uso de los espacios públicos.

Los diseños viales deben mitigar la posibilidad de un daño y las consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales, con el fin de proteger a las personas bajo los principios de diseño universal y con énfasis en la tolerancia al error. Se deben identificar los riesgos potenciales, para que, a través del diseño junto con el control de la velocidad, se proteja la interacción entre todas las personas usuarias de la vía.

Los diseños de las calles deben buscar la implementación de espacios de convivencia en donde se reduzca la posibilidad de que se cometan delitos y se genere violencia, lo que también implica elaborar una propuesta funcional y estética que permita aumentar el tránsito seguro en la vía.

El diseño de la calle y sus elementos deben permitir a todas las personas, la posibilidad de determinar su presencia y la de los demás, así como predecir su movimiento, principalmente en intersecciones y en horario nocturno;

- sostenibilidad: se debe incentivar la redistribución del espacio vial de acuerdo con la vocación de la calle, donde se fomente la movilidad peatonal, de vehículos no motorizados y de transporte público, así como la densificación y la mezcla de usos del suelo, a efecto de diseñar entornos que promuevan la reducción del ruido, la mejora en la calidad del aire, así como la generación de microclimas; y

- resiliencia: el diseño de la vía debe permitir recuperar la operatividad de la misma después de sufrir amenazas de origen natural, político o social, en el menor tiempo y costo posible, maximizando la capacidad de desplazamientos para evacuaciones y atención de emergencias.

5.2. Criterios para la configuración de la estructura vial

A efecto de construir una base sólida sobre la cual descansan las decisiones de planeación y diseño vial, se deben considerar trece criterios que responden al conjunto de principios establecidos en el inciso 5.1.

Criterios para el principio de inclusión:

• prioridad a personas usuarias vulnerables: factores externos como la velocidad, circulación cercana a vehículos motorizados y ausencia de infraestructura de calidad hacen más vulnerables a personas peatonas y ciclistas. A lo largo de la vía, se deben incorporar elementos que garanticen su movilidad en condiciones de accesibilidad y seguridad vial;

• diseño universal: el proyecto debe garantizar que la circulación, materiales, geometrías, señalización y elementos complementarios sean diseñados para su uso por parte de toda la población, poniendo especial atención en infantes, personas adultas mayores, con discapacidad o movilidad limitada, de pueblos originarios, mujeres, peatonas y ciclistas; y

• perspectiva de género: tanto la planeación como el diseño de las vías deben reconocer que existe una relación diferenciada entre movilidad y género, a efecto de visibilizar las vivencias de mujeres y niñas, dar valor a las tareas de reproducción, así como de cuidado, reconocer la diversidad funcional y de cuerpos, para contar con elementos urbanos que permitan que exista equidad sustantiva en el uso de la calle.

Criterios para el principio de seguridad:

• legibilidad: la uniformidad en el diseño debe permitir que la vía sea entendida con facilidad por las personas usuarias; asimismo, debe ordenar los flujos de los mismos para fomentar una sana convivencia;

• diversidad de usos: se debe promover una equilibrada mixtura entre usos del suelo en la misma cuadra o cuadras adyacentes; y

• participación social: desde la etapa de diagnóstico y diseño conceptual hasta los detalles arquitectónicos y la implementación, se debe incorporar a las personas residentes y usuarias de la vía, a fin de que se garantice que sus preocupaciones, visión y requerimientos se incorporen adecuadamente al proyecto, para maximizar su nivel de apropiación. Esto incluye integrar metodologías a efecto de hacer operativa e inclusiva la participación.

Criterios para el principio de sostenibilidad:

• integración con el entorno natural: la vialidad debe favorecer la mitigación de los efectos del cambio climático como son las islas de calor, inundaciones, entre otras, a través de la prevalencia e implementación de infraestructura verde en todos los casos de diseño vial;

• conectividad: la vía debe formar parte de una red que vincule de manera eficiente orígenes y destinos mediante la transferencia directa entre los distintos modos de transporte. En ese sentido, las rutas peatonales, de vehículos no motorizados y de transporte público deben tener prioridad y ser cortas, directas, intermodales, seguras, accesibles y diseñarse considerando los programas de movilidad, así como otros instrumentos de planeación existentes;

• flexibilidad: el diseño debe tener la capacidad para adaptarse a cambios en los requerimientos de su funcionamiento. Se deben evaluar los proyectos en su ciclo completo para establecer su costo y beneficio, así como tener un diseño adaptable y dinámico que genere entre otros beneficios, facilitar adecuaciones futuras a un bajo costo;

• prioridad a la movilidad sustentable: la geometría, operación, materiales y elementos complementarios deben reforzar la jerarquía de movilidad, así como los beneficios tanto sociales como ambientales; y

• temporalidad y progresividad: las acciones de mejora del espacio vial deben ser planeadas con criterios de diseño universal a mediano y largo plazo, con objeto de satisfacer las necesidades de las personas usuarias de manera equitativa.

Criterios para el principio de resiliencia:

• permeabilidad: la vía no debe ser una barrera urbana, debe permitir el desplazamiento libre de personas peatonas, vehículos no motorizados y de emergencia. Asimismo, deben considerarse elementos que contribuyan a esta vocación. De la misma forma, los dispositivos para el control del tránsito, mobiliario urbano y jardineras no deben ser un obstáculo para la libre circulación de las personas dentro de la vía;

• calidad: la vía debe contar con materiales de larga duración, además de mantenimiento adecuado para ser funcional, así como atractiva estéticamente; y

• tratamiento de condiciones ambientales: debido a la constante interacción de la población con las vías y las repercusiones que esto puede traer a su salud física y emocional; el diseño debe promover el derecho a un medio ambiente sano, a efecto de que sea un componente que se generen condiciones equilibradas y sostenibles en beneficio de todas las personas y seres vivos que habitan los centros de población.

5.3. Jerarquía de movilidad

Para propiciar una visión integral en el diseño de la estructura y las vías urbanas, se debe tener en cuenta la jerarquía de la movilidad. Esta clasificación establece las prioridades en los viajes cotidianos, es decir, plantea quién es más vulnerable, más eficiente y menos costoso.

Bajo este contexto, el diseño de las vías debe ser acorde al artículo 6 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, donde se indica que la planeación, diseño e implementación de las políticas públicas, planes y programas en materia de movilidad, por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, deben favorecer en todo momento a la persona, los grupos en situación de vulnerabilidad y sus necesidades, garantizando la prioridad en el uso y disposición de las vías.

5.4. Organización de la estructura vial urbana

En el proceso de diseño o rediseño de una vía urbana, se debe tener clara la relación que tiene esta con las otras calles del centro de población, así como con los demás elementos urbanos, tales como las zonas habitacionales y equipamientos. La vía es parte de un sistema complejo, la forma del citado sistema condiciona el funcionamiento cotidiano de la localidad y tiene efectos directos en su conectividad, movilidad y habitabilidad, entre otros.

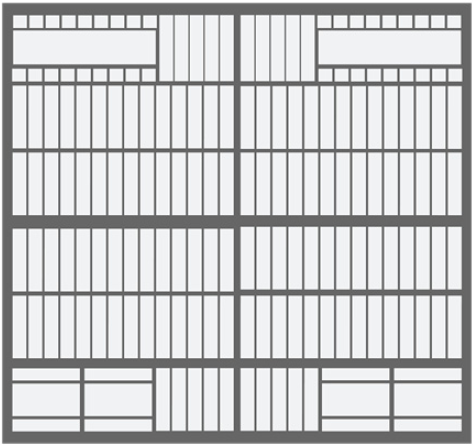

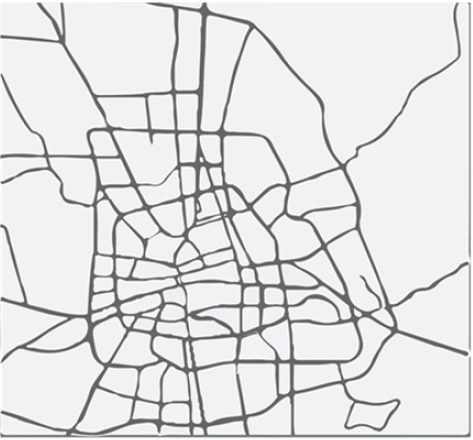

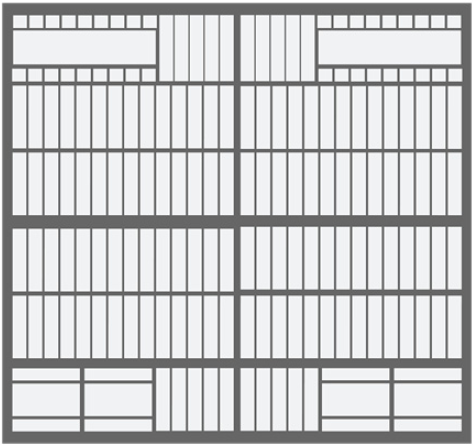

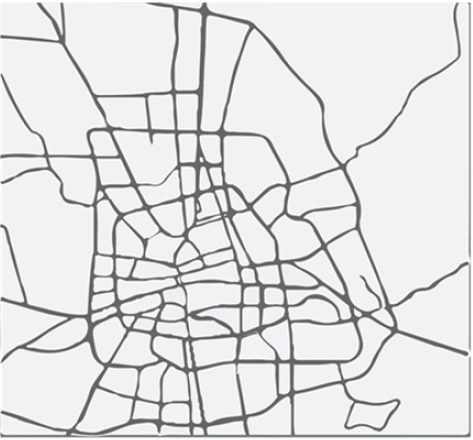

Existen distintos tipos de trazas urbanas, las más comunes en los centros de población son las de tipo plato roto, la reticular y la anular que se explican en la tabla 1; es posible encontrar centros de población con un diseño lineal o aquellas que responden a la llegada del ferrocarril. Las comunidades pueden tener uno, o más tipos de morfologías.

Tabla 1.- Tipos más comunes de traza urbana en los centros de población [1]

Tipo de traza urbana

|

Características

|

Plato roto

|

Es la más irregular de las tres formas, responde a un desarrollo urbano que se dio más rápido que el proceso de planificación, así como a los modos de transporte más utilizados en el momento de su conformación: peatonal y de tracción animal.

Presenta vías con secciones estrechas que favorecen la reducción de velocidad y la creación de redes de espacios públicos que fomentan los modos de transporte no motorizados.

|

Ortogonal

|

Predomina el trazado de las vías en líneas rectas, atravesadas perpendicularmente por otras vías, a distancias regulares que cruzan también de modo perpendicular y generan una cuadrícula. Es común encontrar esta traza en centros de población con herencia colonial.

Presenta secciones amplias que favorecen el desarrollo de velocidades altas y obliga a adoptar numerosas medidas para la pacificación del tránsito.

|

Anular

|

Está organizada en torno a un punto, ya sea el centro de la ciudad u otras áreas consideradas importantes. El resultado es que alrededor de este punto se concentran vías importantes formando anillos que facilitan la conexión del centro de población.

Busca mejorar la comunicación entre el centro y la periferia de la localidad. Suele generar vías urbanas rápidas, sin cruces a nivel que se convierten en barreras urbanas que dividen barrios y colonias.

|

[1] Adaptado de Manual de calles. Diseño vial para ciudades mexicanas, por Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [SEDATU] & Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2019.

|

La finalidad de la estructura vial es mover personas, bienes y mercancías de manera eficiente y sustentable, como parte de esta existen redes viales peatonales, de vehículos no motorizados, de transporte público y de vehículos motorizados, donde cada una satisface distintas necesidades, dependiendo el modo de transporte que se elija, mismas que deben ser planeadas conforme a la jerarquía de movilidad establecida en el inciso 5.3; sin embargo, una red vial no contraviene la existencia de otra, al contrario, deben funcionar todas de forma equilibrada.

Las redes viales deben garantizar viajes de forma eficiente, acordes a la traza urbana, debido a que cada una de estas tienen diferentes capacidades para organizar los desplazamientos entre las diferentes centralidades o polos de desarrollo. Dependiendo de los generadores de mayor tránsito, las condiciones topográficas, el uso del suelo, así como de los sistemas de movilidad, el espaciamiento de las calles varía según su tipo y forma parte de las características que las definen.

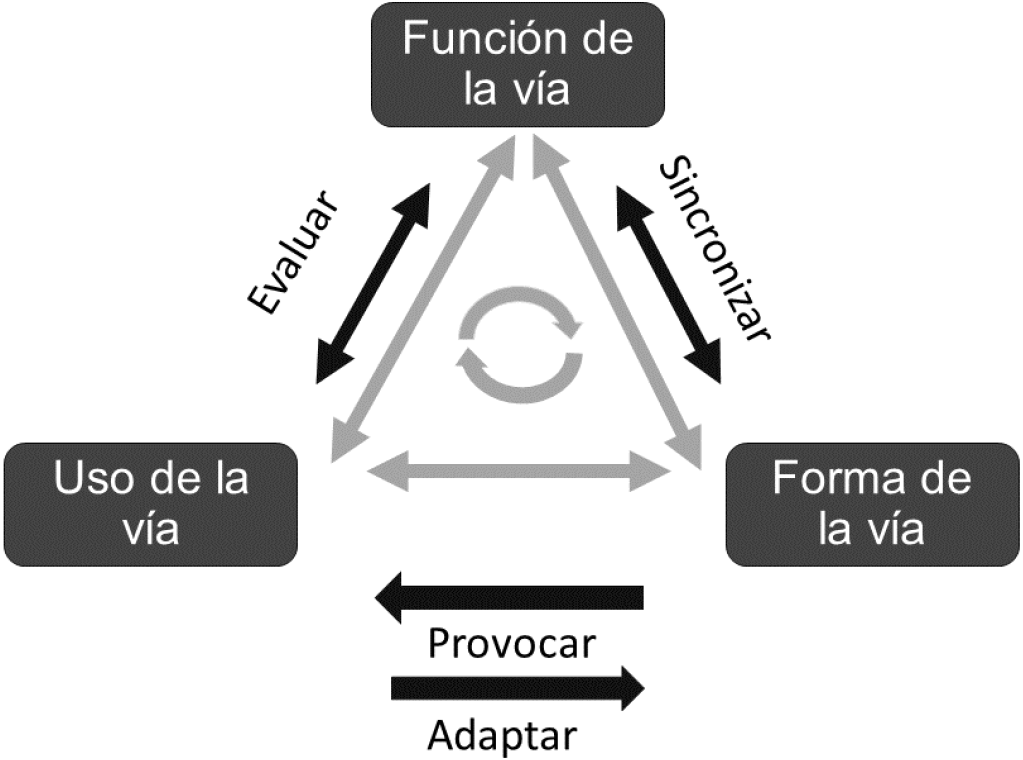

5.5. Función, forma, uso y vocación de las vías

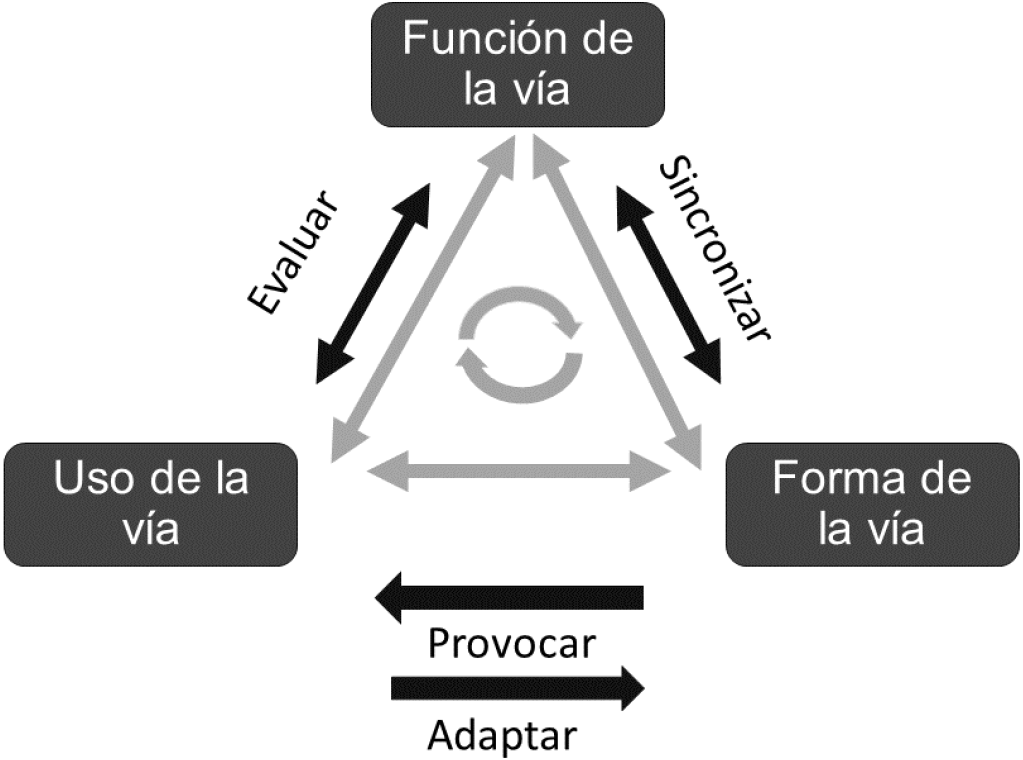

Las calles son un espacio de conexión en el desarrollo de las actividades urbanas, pero también un sitio de descanso, punto de reunión y de intercambio. Para que estas actividades puedan realizarse en el espacio público se deben implementar estrategias de diseño y operación vial que generen redes viales seguras, garantizando una distribución equitativa del citado espacio. Con objeto de diversificar el uso de las calles, transformándolas en lugares para estar y no solo para transitar, se debe promover un nuevo esquema de movilidad.

Cuando se realice el diseño, rediseño o rehabilitación de una vía, se debe considerar la congruencia con los principios, criterios y jerarquía establecidos en los incisos 5.1, 5.2 y 5.3, así como reconocer las actividades que realizan las personas usuarias dentro la calle y en los predios adyacentes. Bajo este contexto, el proceso de planeación de las vías urbanas debe responder a tres factores:

• función: papel que tiene la vía dentro de la estructura vial, que se expresa a través de la jerarquía vial, la cual tiene tres categorías: primarias o arteriales, secundarias o colectoras y terciarias o locales;

• forma: conjunto de características físicas que tienen las vías según el lugar que ocupan en la estructura vial; y

• uso: utilización real que las personas usuarias dan a la calle, es el punto de partida para el rediseño vial; se debe fomentar que corresponda a la función y forma con la que se planeó, a través de un proyecto que satisfaga, de manera equilibrada, las necesidades de las actividades y modos de transporte presentes en la vía.

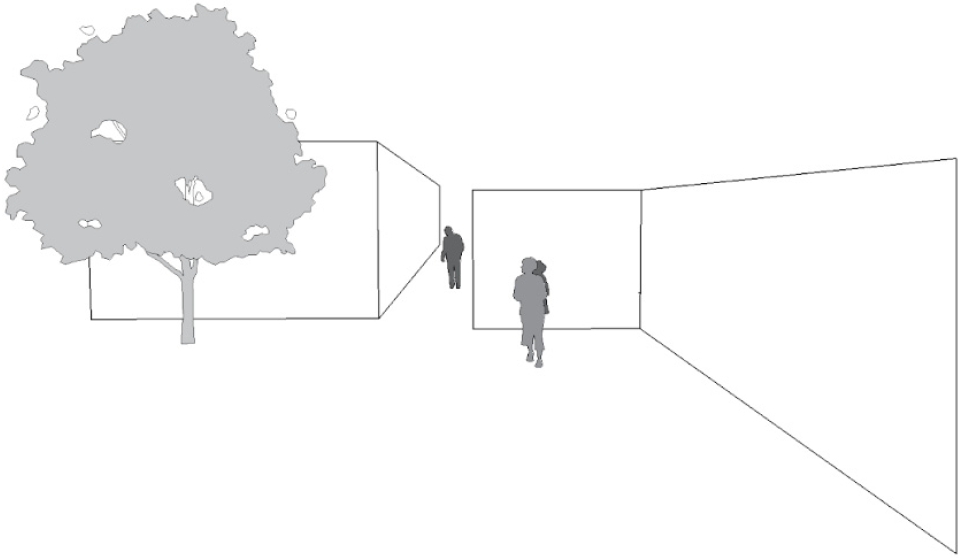

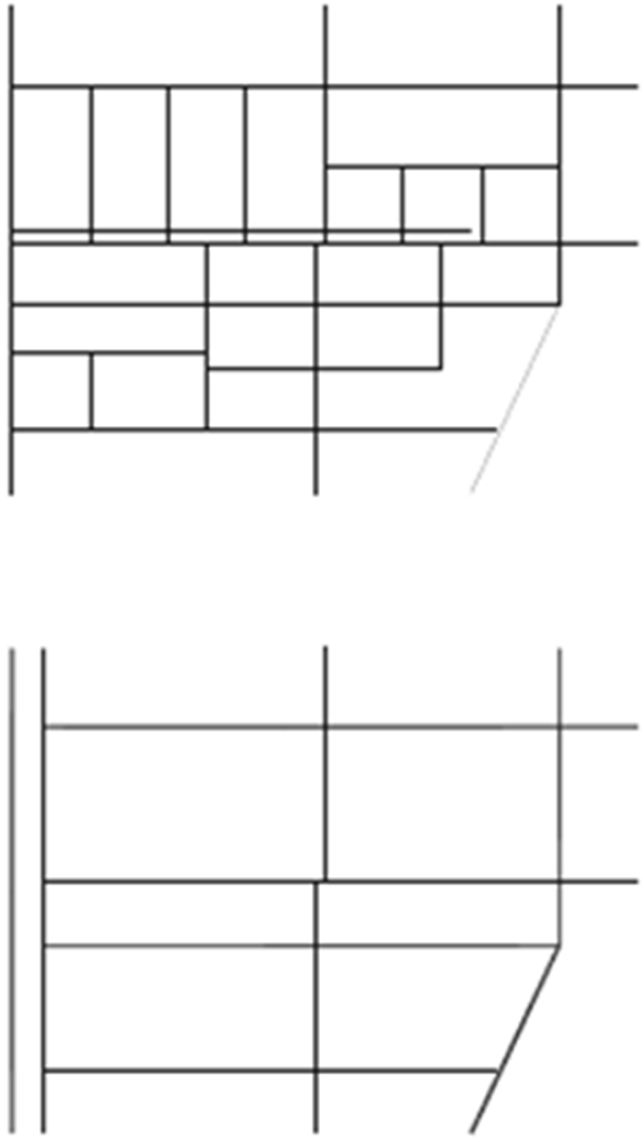

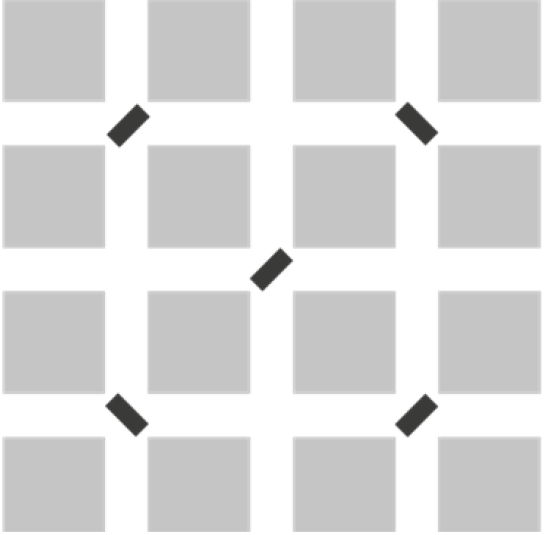

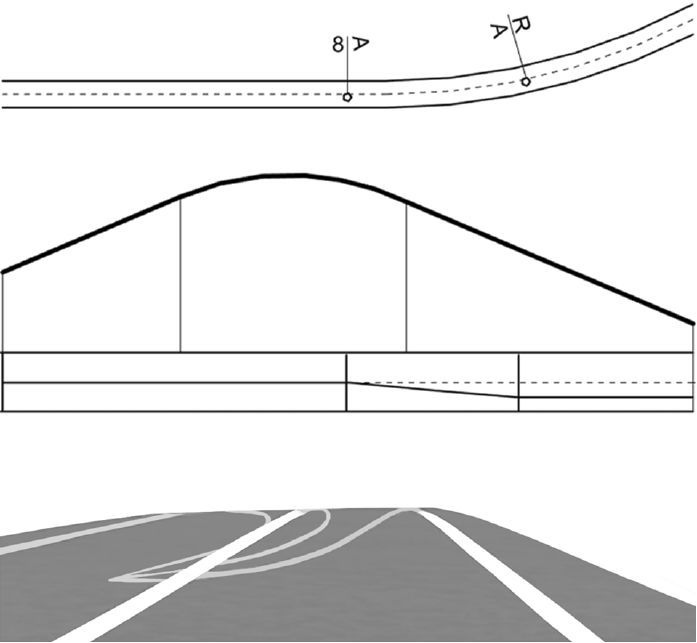

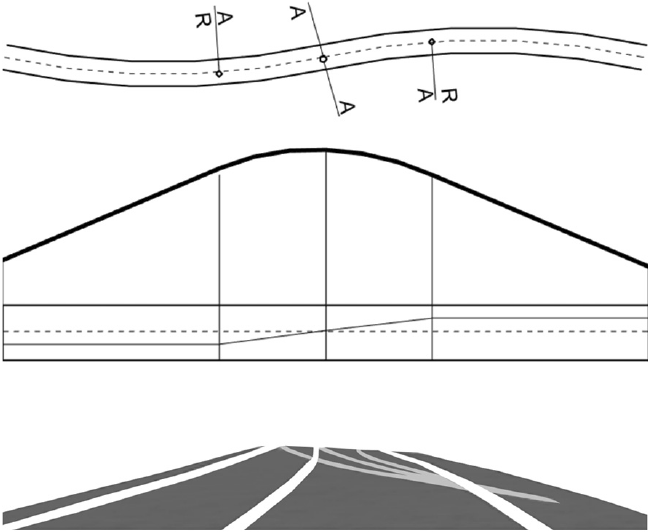

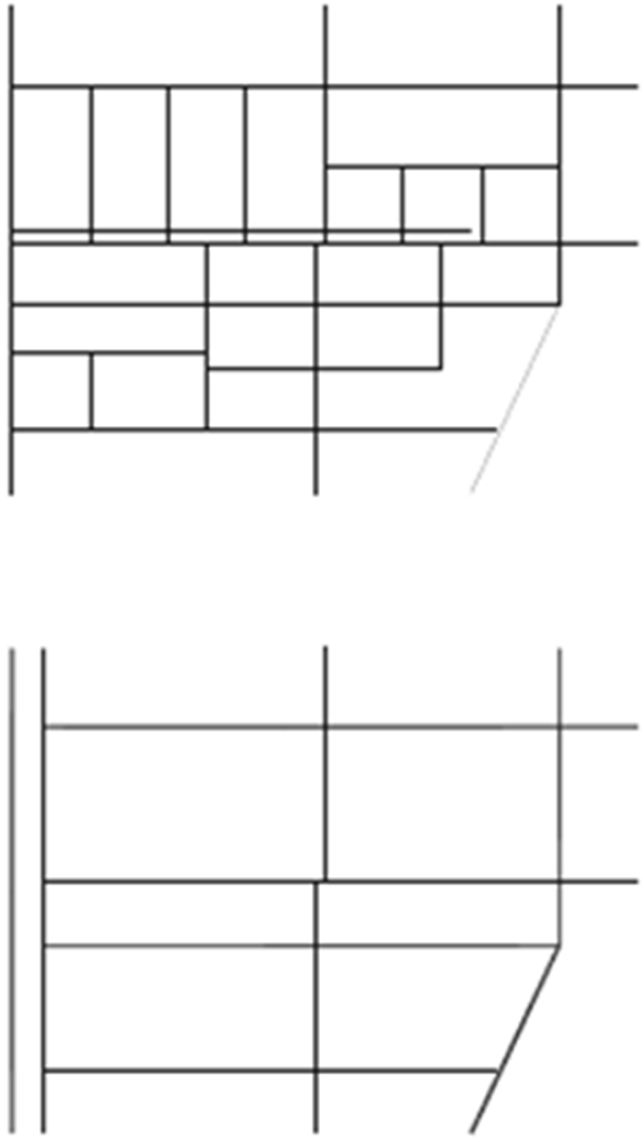

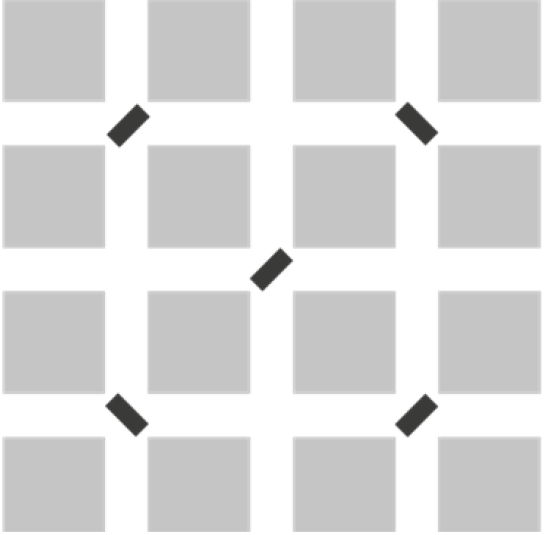

Se debe buscar que los tres factores estén en sintonía, como se muestra en la figura 1.

Figura 1.- Balance entre función, forma y uso [1]

|

[1] Adaptado de Ciclociudades. Manual integral de movilidad ciclista para ciudades mexicanas. Red de movilidad en bicicleta. Tomo III, por Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo [ITDP] & Interface for Cycling Expertise [I-CE], 2011.

|

Adicionalmente, las calles deben tener un equilibrio entre los espacios destinados al desplazamiento de los diferentes modos de transporte y las otras actividades que se llevan a cabo en la vía. Para lograrlo, se debe considerar que las calles tienen diferentes niveles de movilidad y habitabilidad; dependiendo de la preponderancia que tenga alguna de estas, se establece la vocación de la vía.

Lo anterior, implica realizar ajustes a los instrumentos de planeación y rediseño de los elementos inherentes de la vía, con objeto de albergar las diferentes actividades no relacionadas con el desplazamiento que ocurren de manera espontánea.

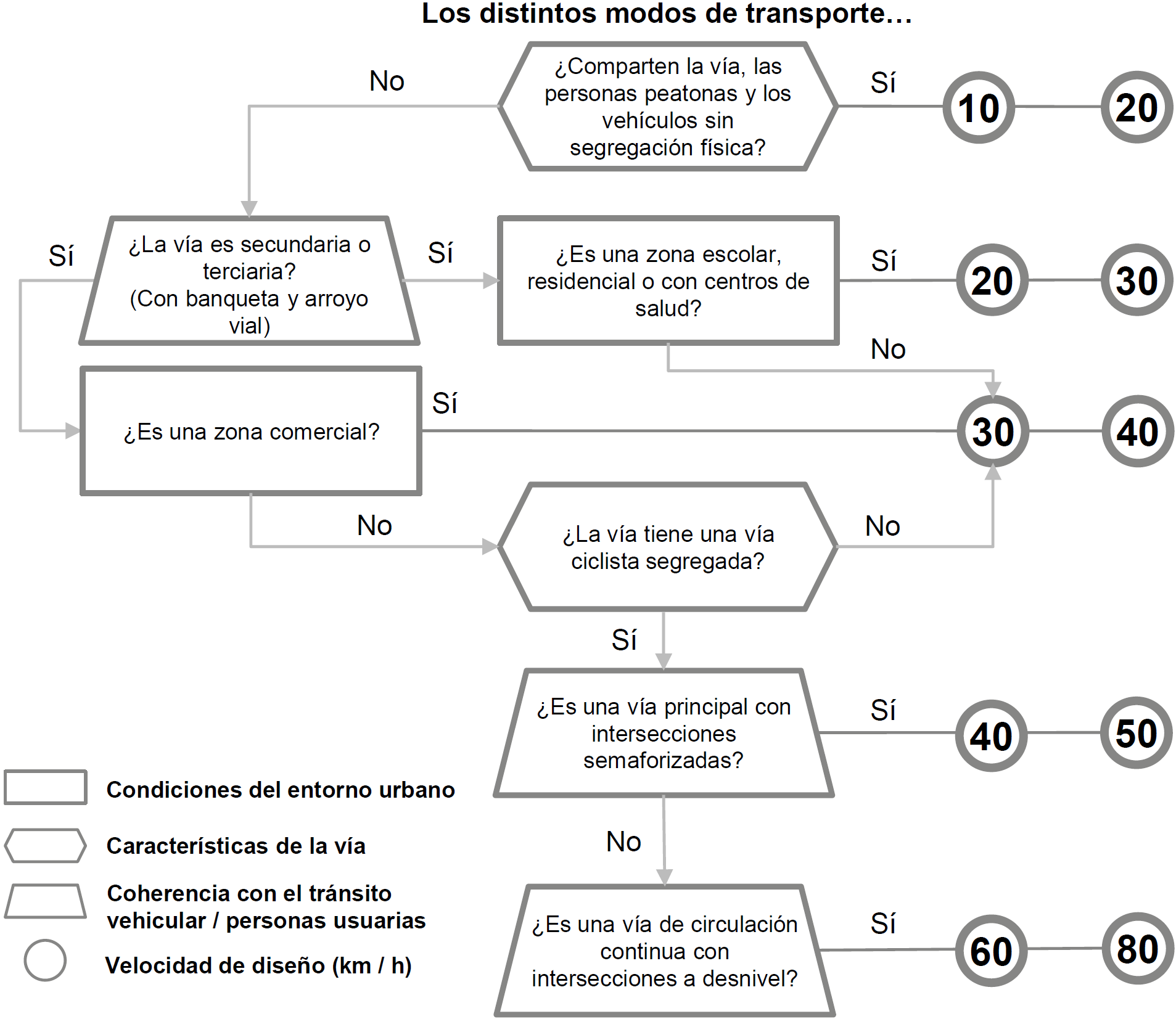

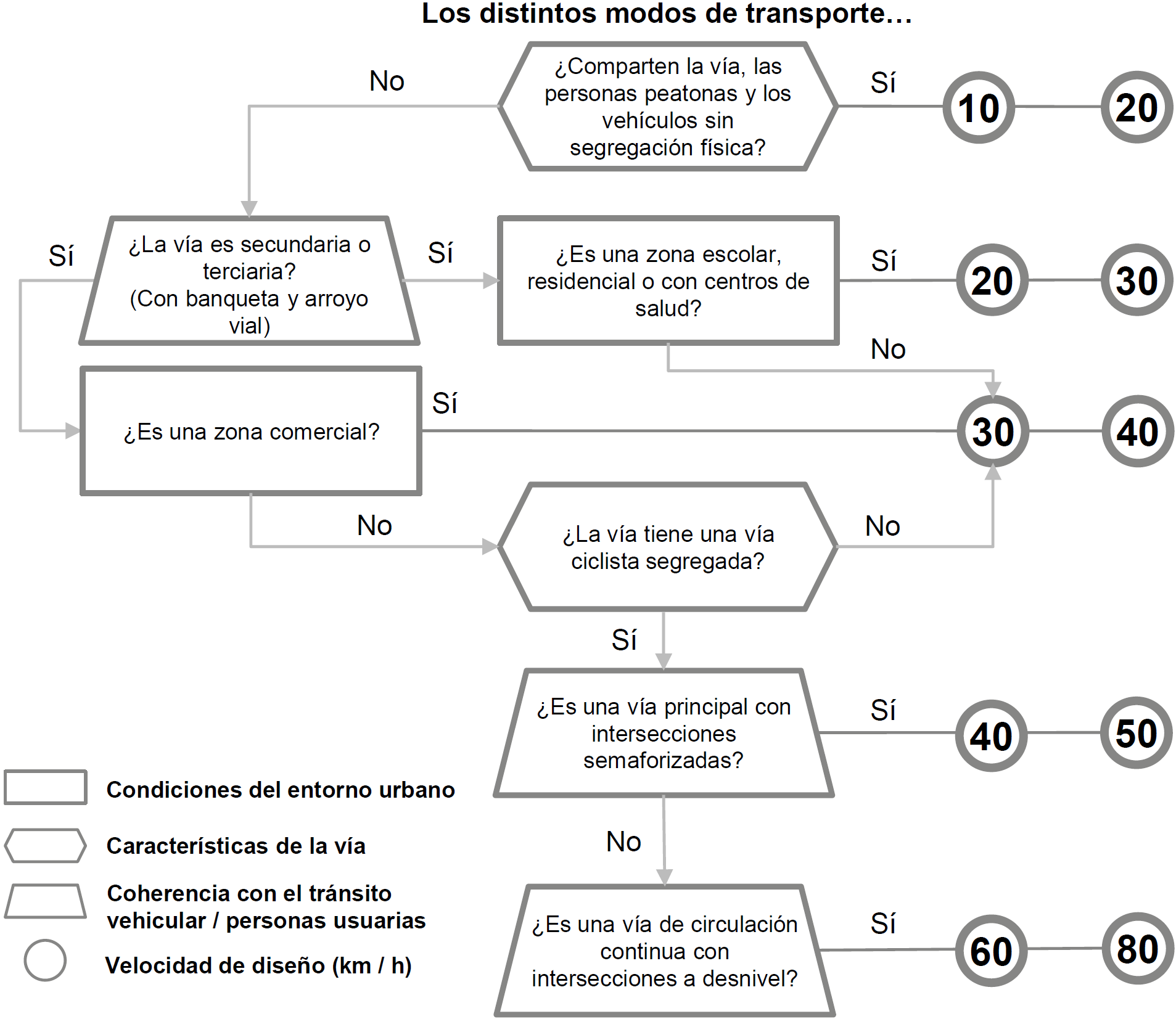

Un elemento indispensable para lograr una relación balanceada entre movilidad y habitabilidad es el establecimiento de límites de velocidad, que se deben fijar en coherencia con las características de operación de la vía y las condiciones del entorno, para lo cual se debe implementar lo indicado en el inciso 8.8., por lo tanto, se deben tener velocidades que generen espacios más agradables, seguros y que incentiven el uso de modos de transporte más sostenibles, conforme a lo indicado en la tabla 2.

Tabla 2.- Relación entre vocación y velocidad de la vía [1]

Vocación

|

Nivel

|

Indicador

|

Movilidad

|

3

|

Mayor capacidad vial, mayor velocidad con menor acceso a bienes, servicios y actividades estacionarias.

Menor percepción de seguridad vial.

|

2

|

Menor capacidad vial con mayores posibilidades de brindar acceso a bienes, servicios y actividades estacionarias.

Menor velocidad con mayor percepción de seguridad vial.

|

1

|

Mayor acceso a bienes, servicios y actividades estacionarias.

Menor velocidad con mayor percepción de seguridad vial.

|

Habitabilidad

|

3

|

Mayor acceso a bienes, servicios y actividades estacionarias.

Menor velocidad, menor capacidad vial y mayor percepción de seguridad vial.

|

2

|

Menor posibilidad de tener acceso a bienes y a servicios.

Menor velocidad con mayor percepción de seguridad vial.

|

1

|

Acceso a bienes, servicios y actividades estacionarias notoriamente reducido.

Menor percepción de seguridad vial.

|

[1] Adaptado de Manual de calles. Diseño vial para ciudades mexicanas, por SEDATU & BID, 2019.

|

Bajo este panorama, a mayor flujo y velocidad (vehículos por hora y kilómetros por hora, respectivamente), la vocación de la vía se enfoca en la movilidad, mientras que, a mayor acceso a bienes, servicios y actividades que se realicen en el espacio privado y público, la vocación se enfoca en la habitabilidad.

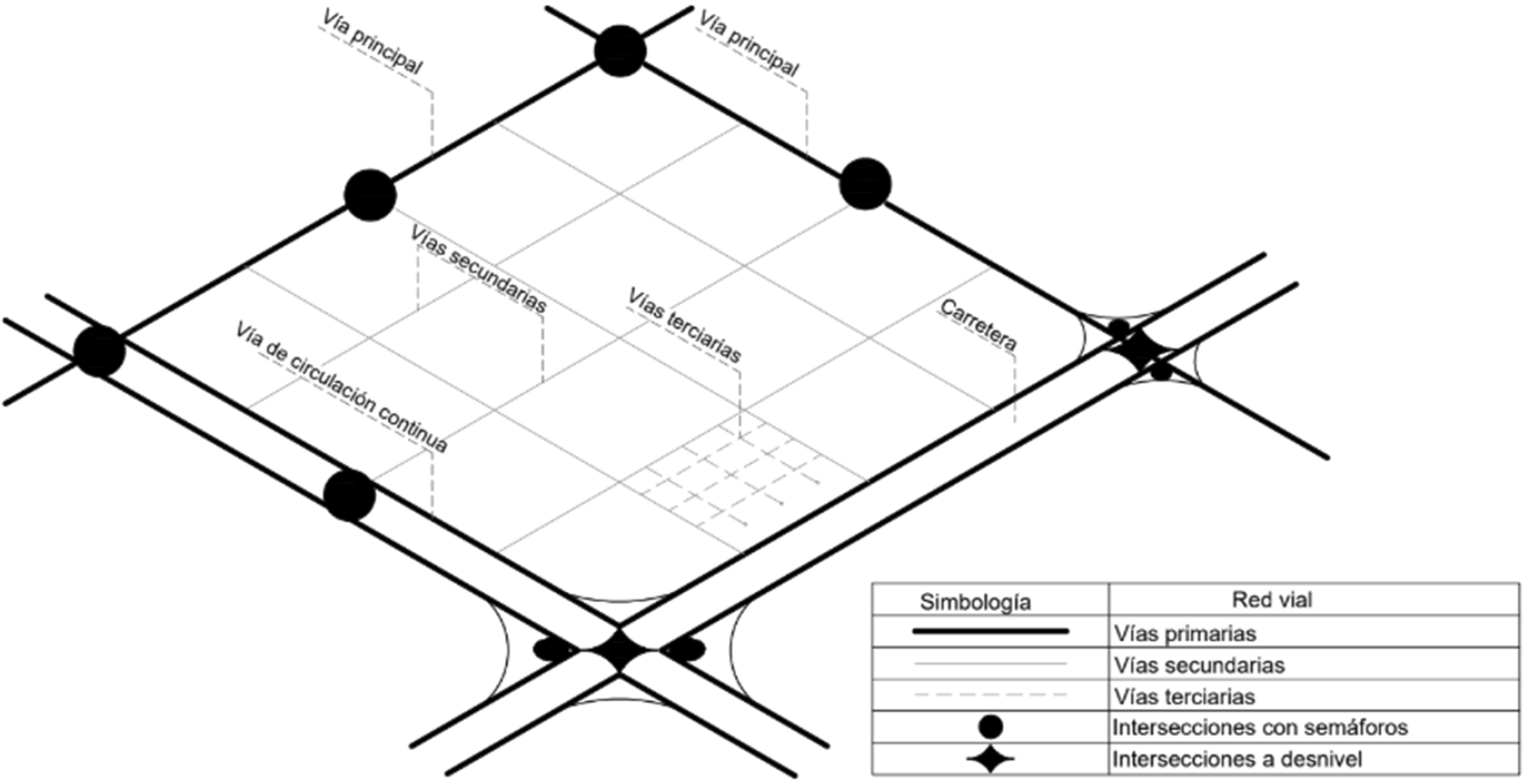

5.6. Jerarquía vial

Es la clasificación de las vías dentro de la estructura urbana, con base en la cantidad y tipo de viajes que se realizan; se define en el proceso de planeación y corresponde a tres categorías: primarias, secundarias y terciarias.

Dependiendo de los generadores de tránsito, las condiciones topográficas y uso del suelo, se define un espaciamiento por cada uno de los tipos de vía como se indica en la tabla 3.

Tabla 3.- Espaciamiento de la red vial [1]

Tipo de vía

|

Espaciamiento km

|

Primarias

|

Vía de circulación continua / Libramiento / Zona de transición urbano-carretero

|

De 4 a 6

|

Principales

|

De 1,00 a 1,50

|

Secundarias

|

De 1,00 a 0,50

|

Terciarias

|

0,10

|

[1] Adaptado de Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. Servicios técnicos: anteproyectos. Estudios. Trabajos de laboratorio. Proyectos ejecutivos arquitectónicos y de obras viales. Libro 2. Tomo I, por Secretaría de Obras y Servicios [SOBSE], 2014.

|

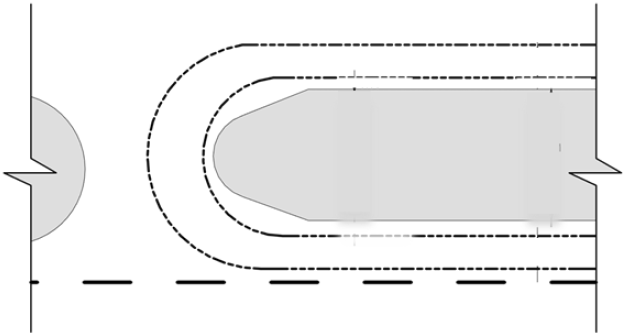

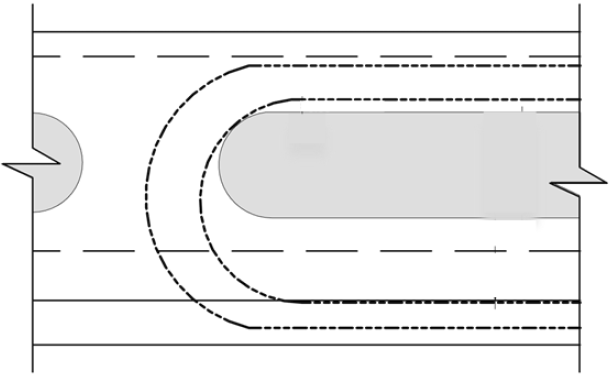

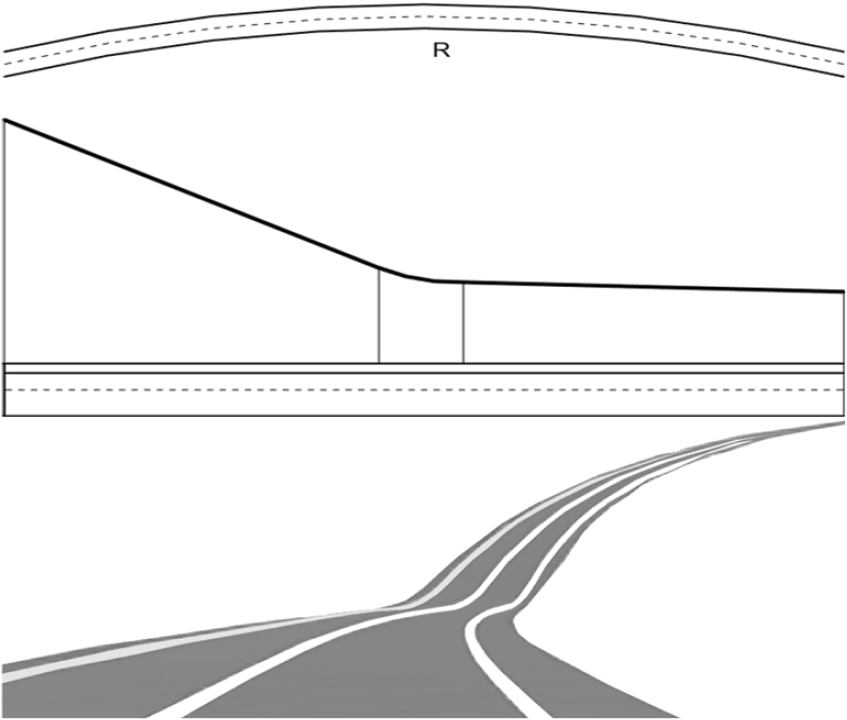

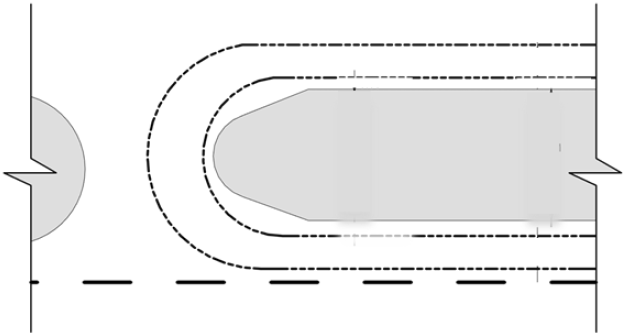

5.6.1. Vía primaria: su función es facilitar el flujo del tránsito vehicular continuo o controlado por semáforos, entre distintas áreas de una zona urbana, con la posibilidad de reserva para carriles exclusivos destinados a la operación de vehículos de transporte público y de emergencia. Se divide en vías de circulación continua y principales.

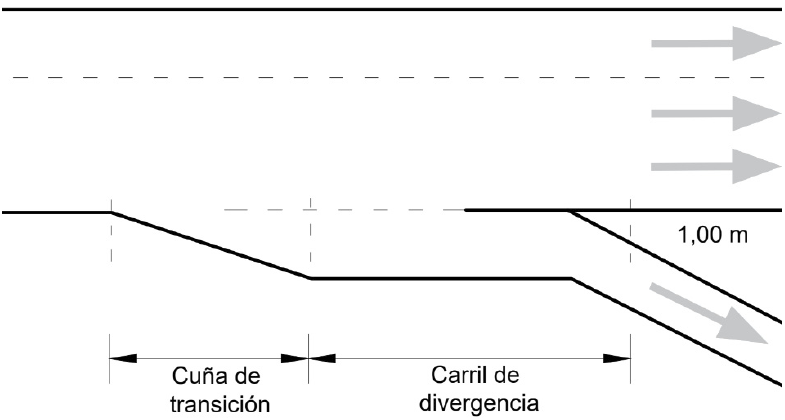

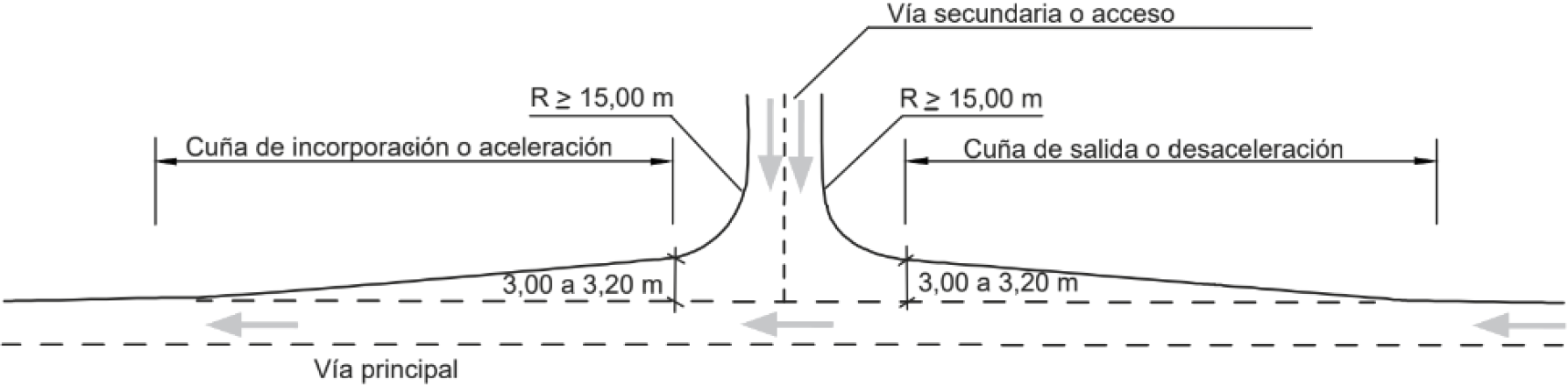

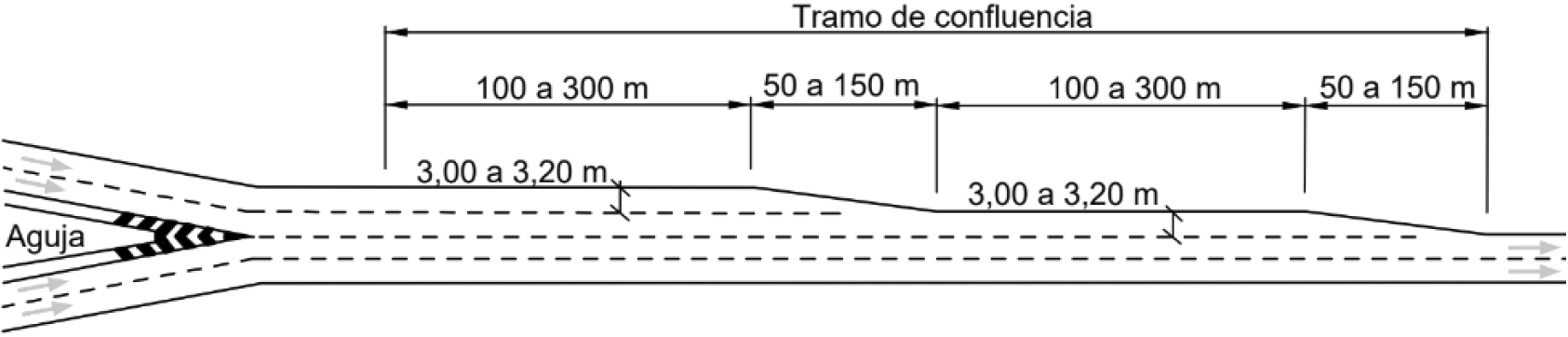

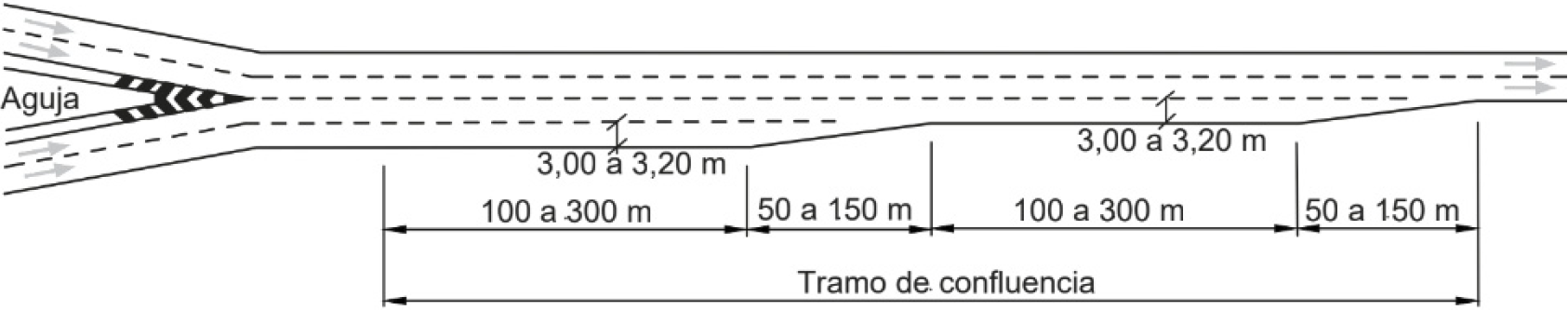

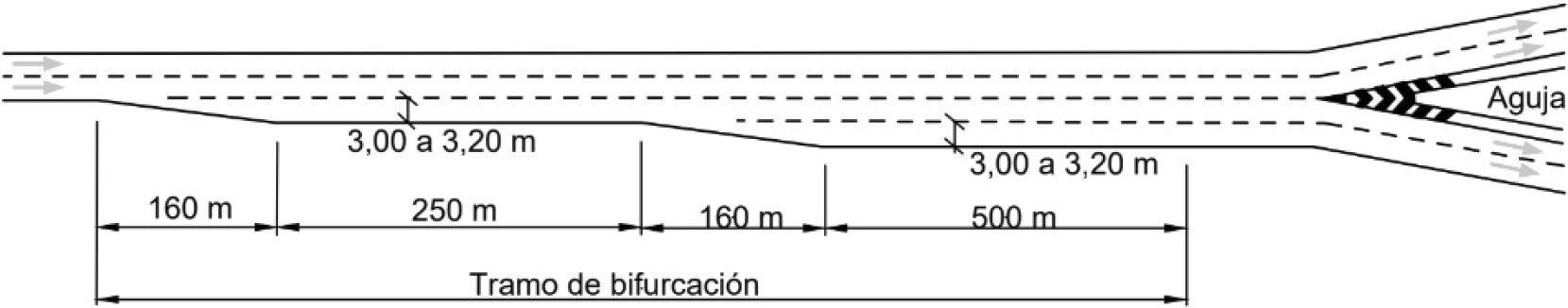

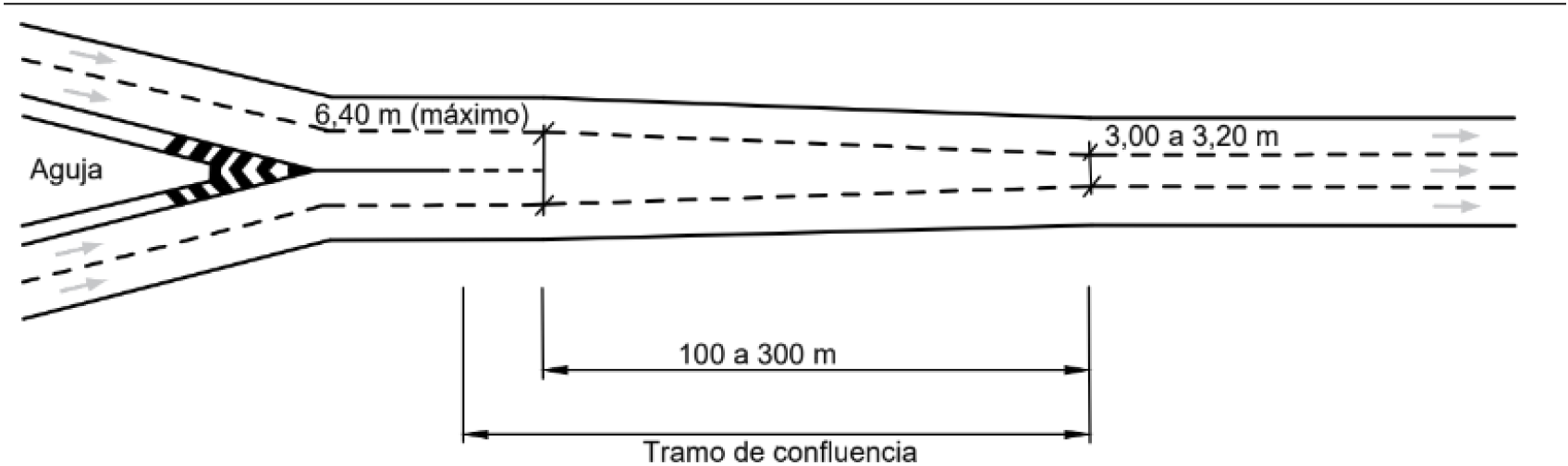

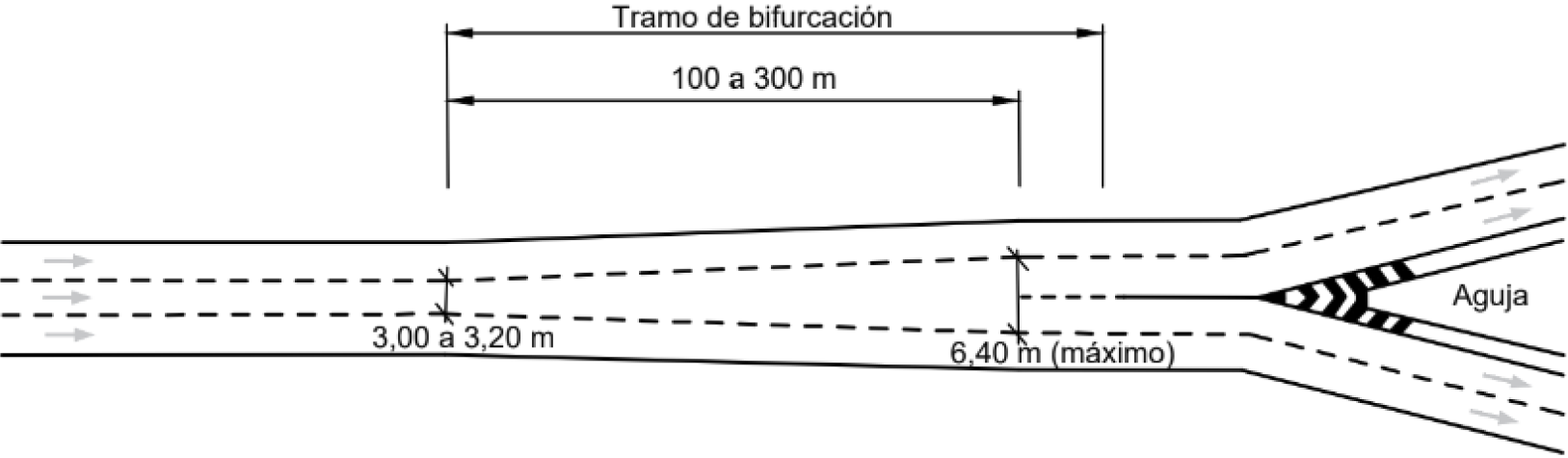

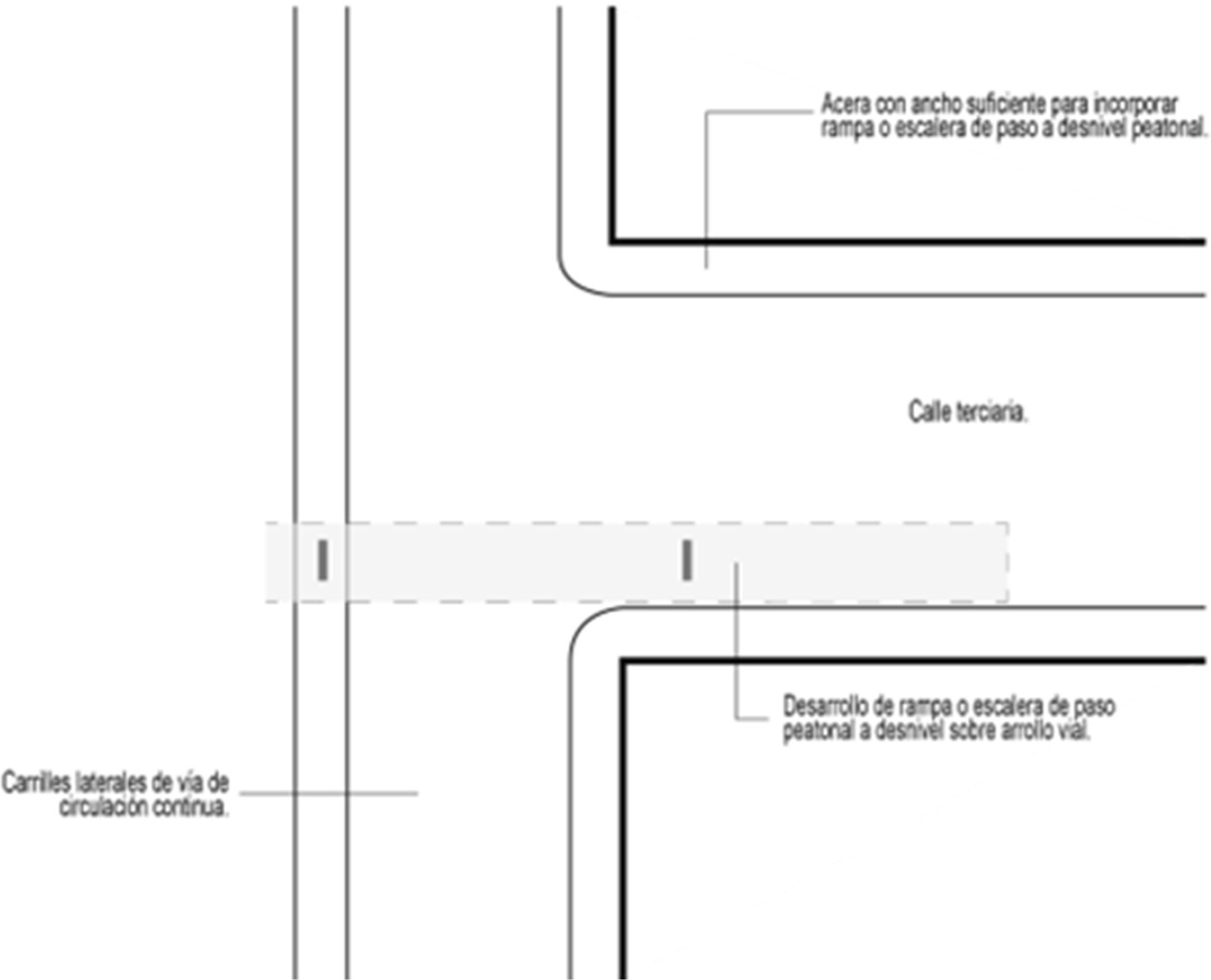

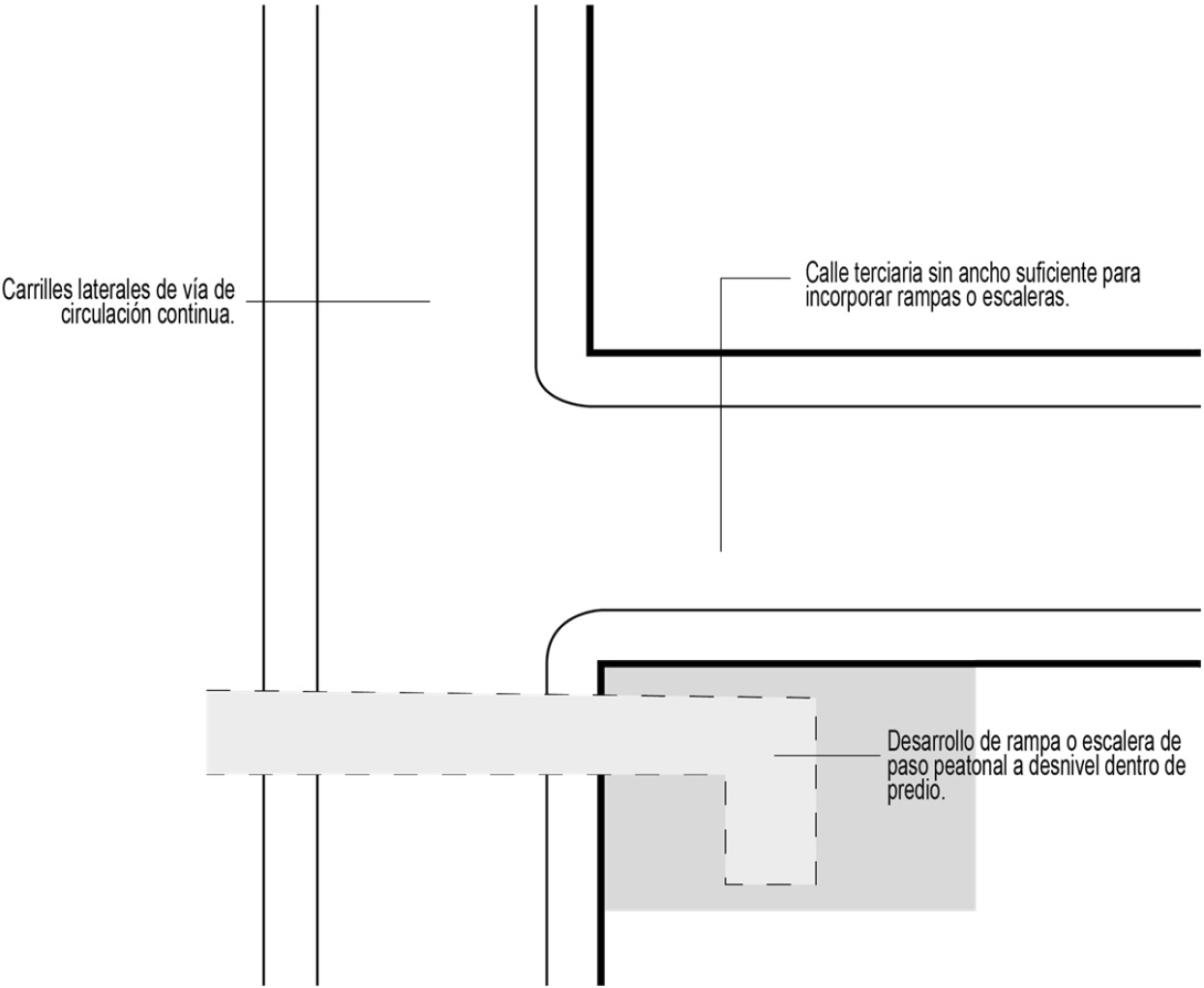

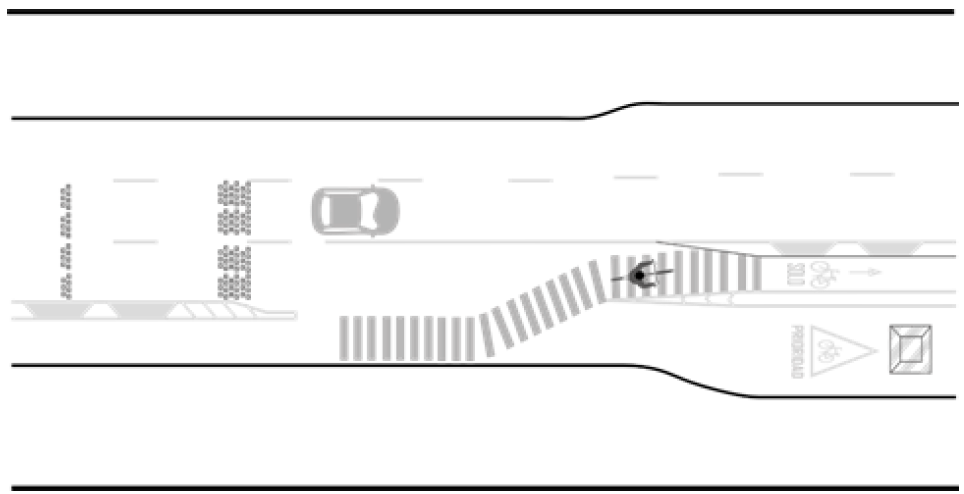

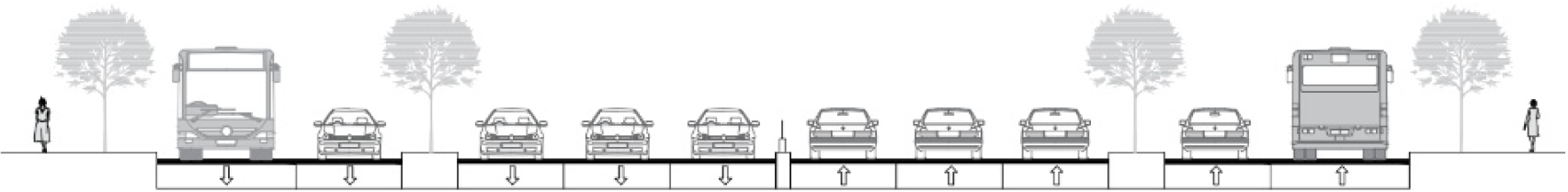

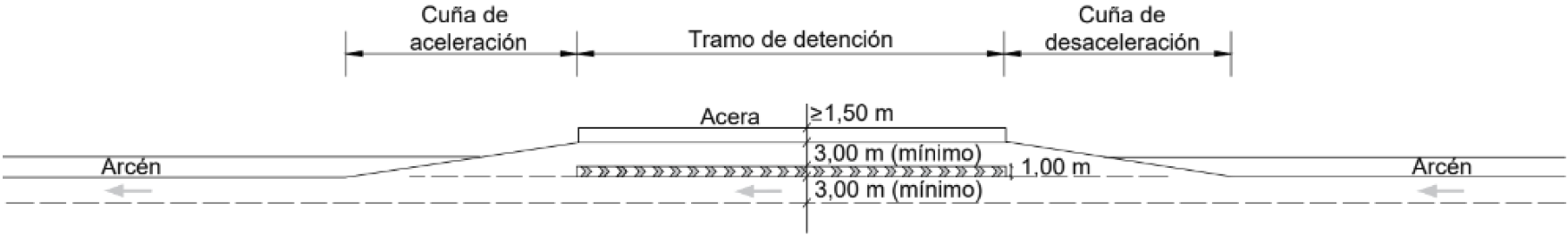

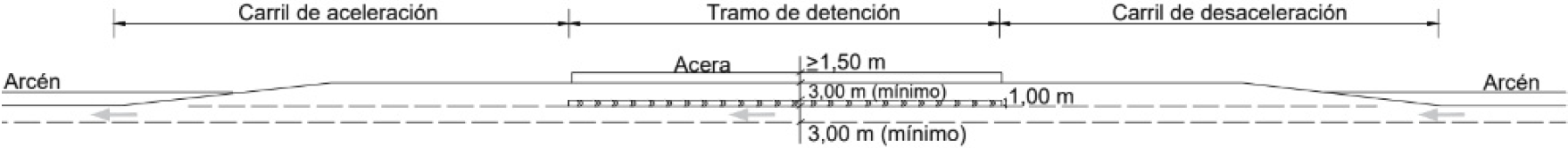

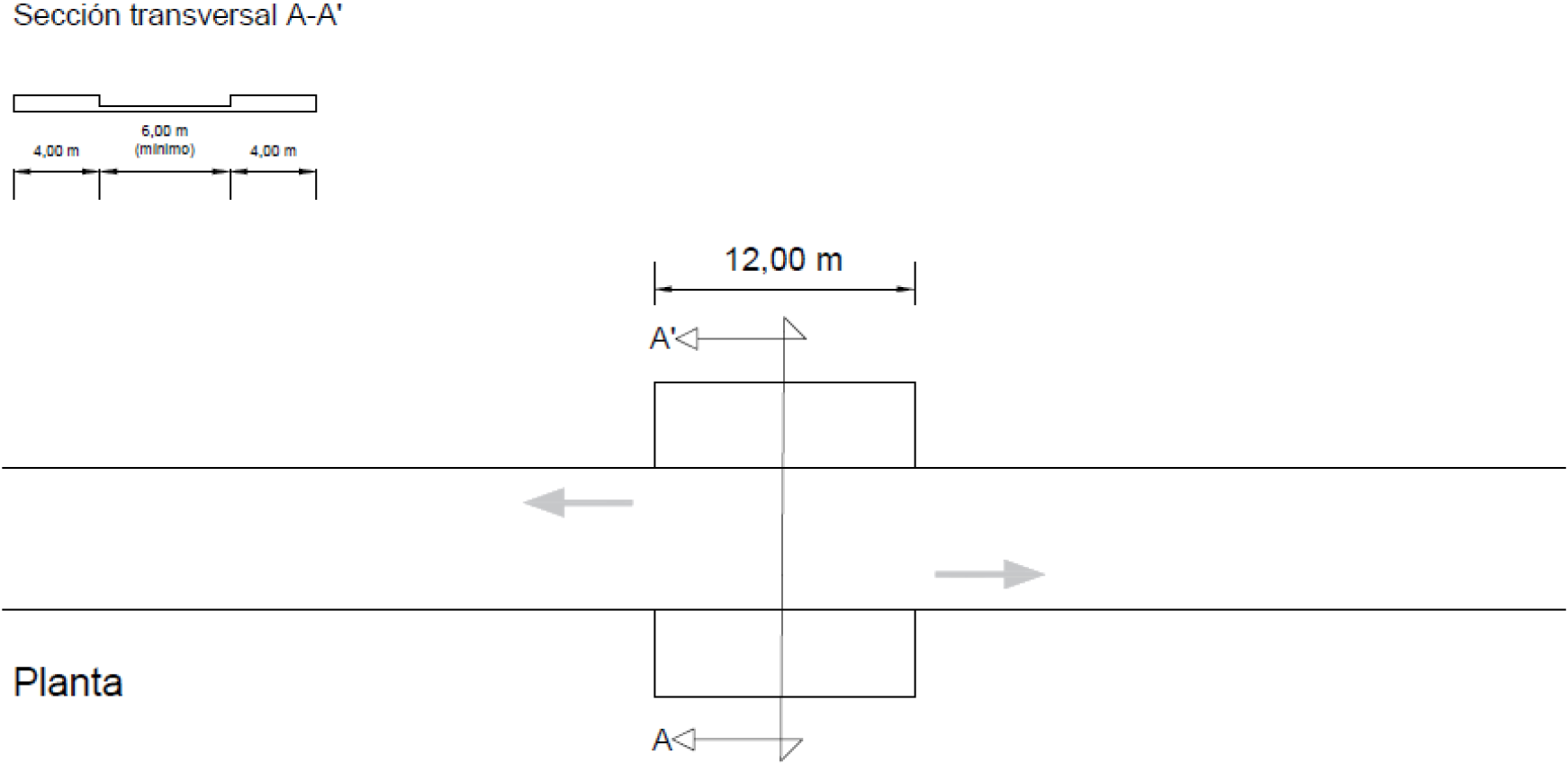

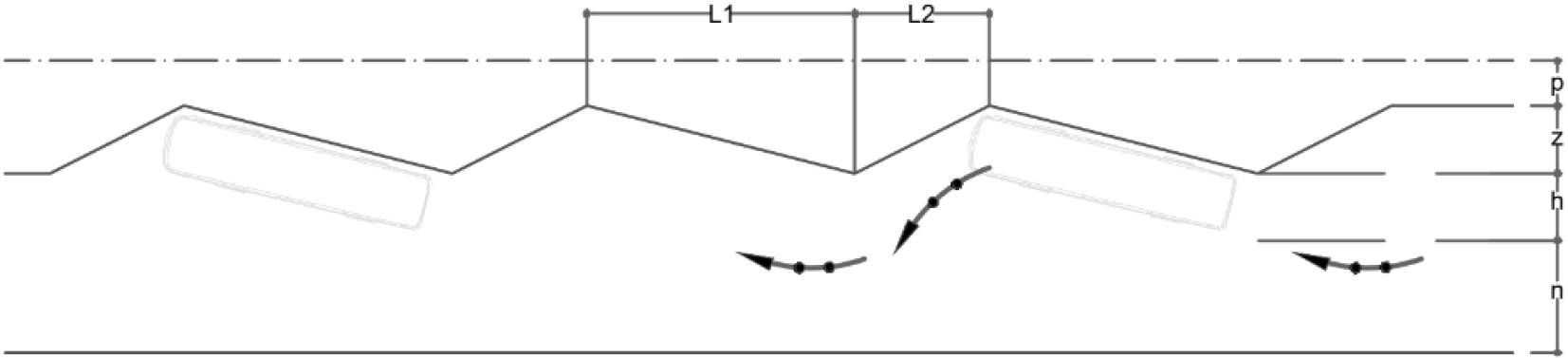

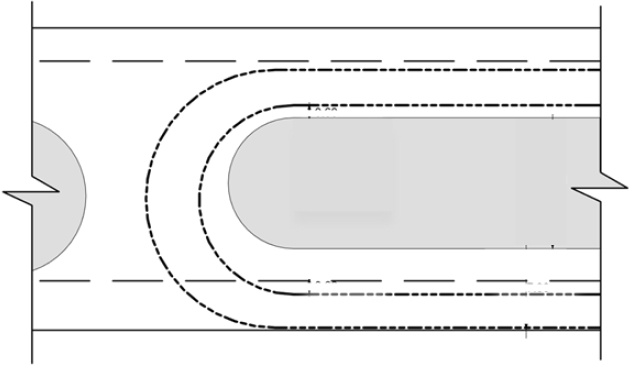

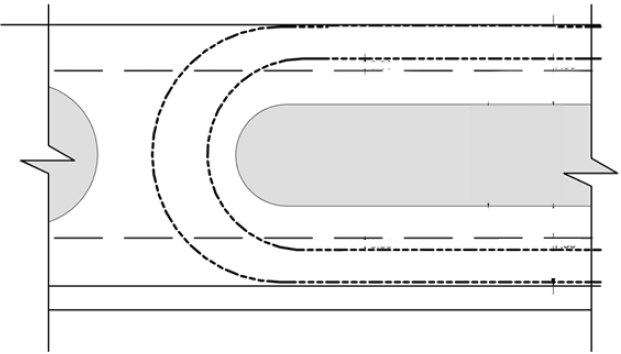

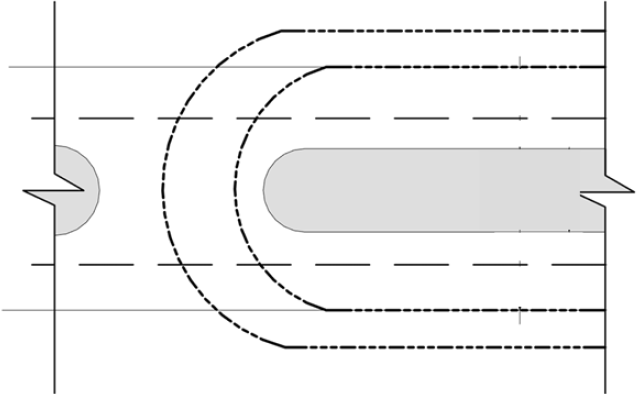

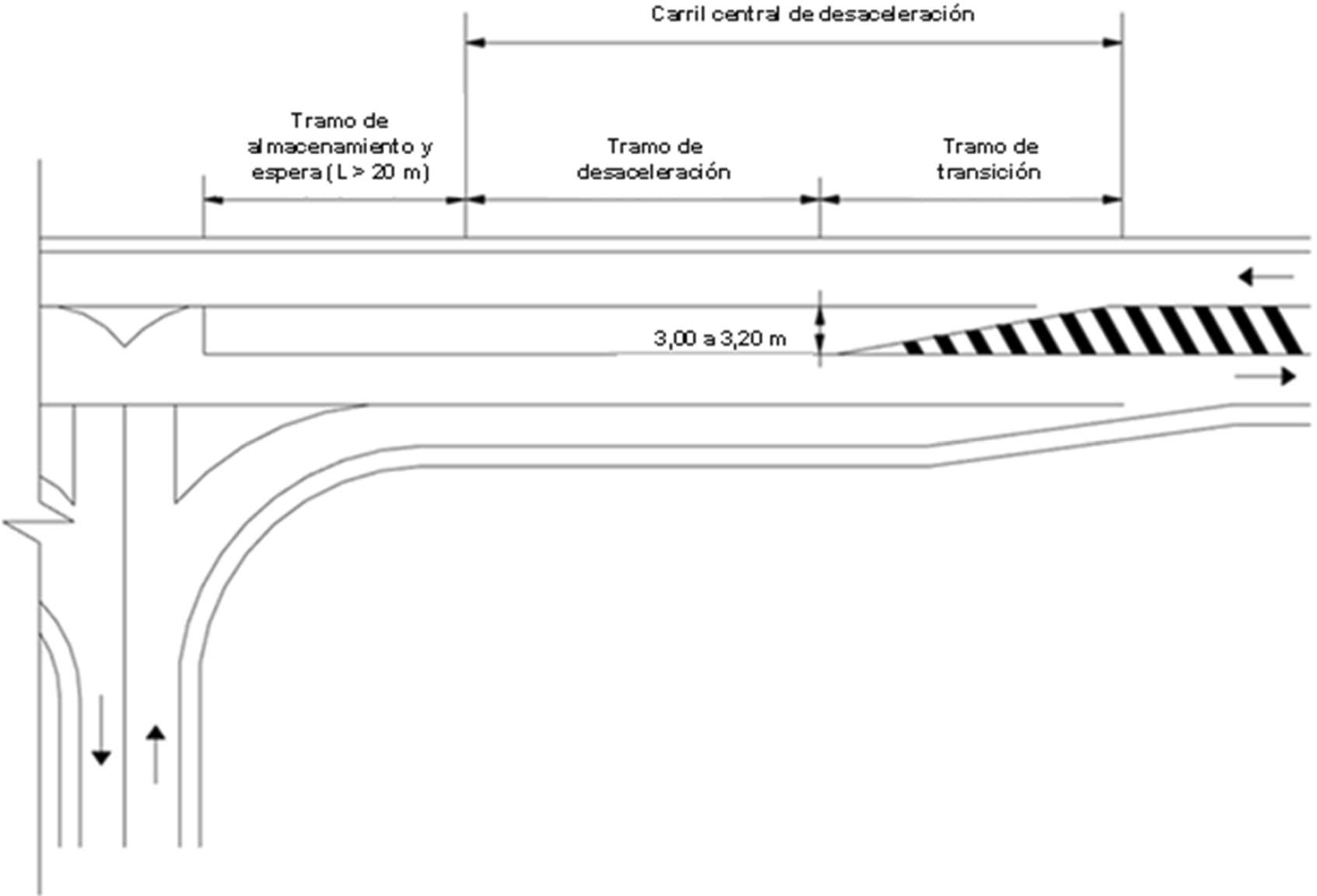

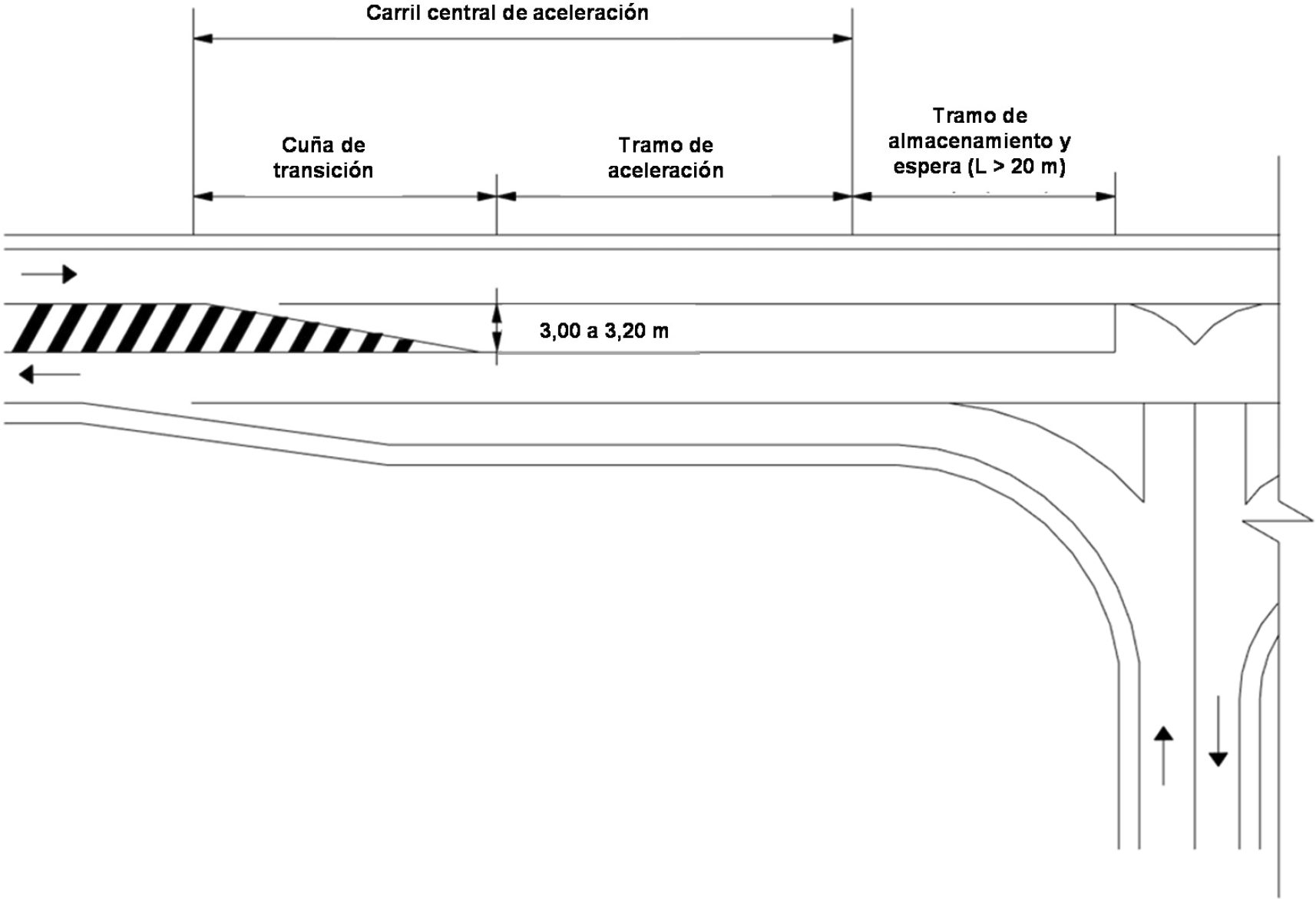

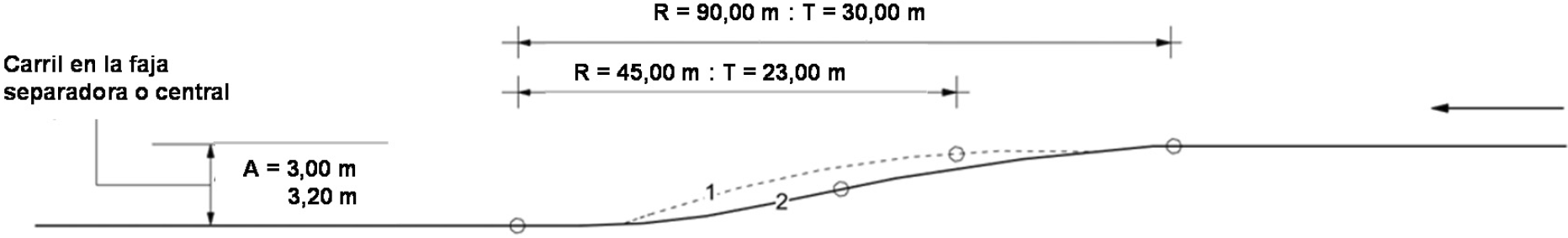

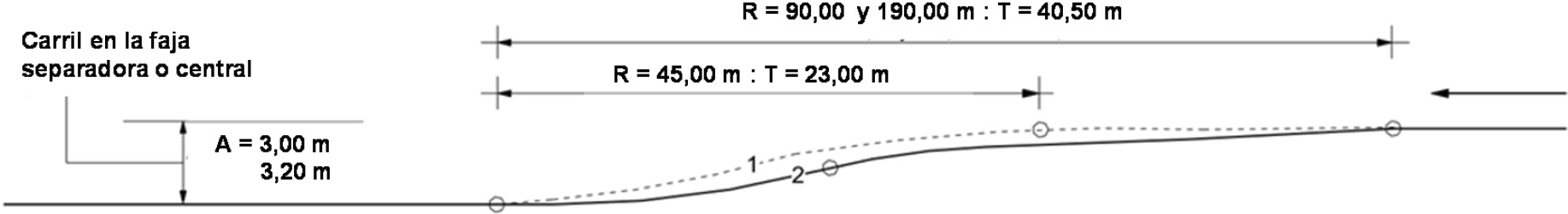

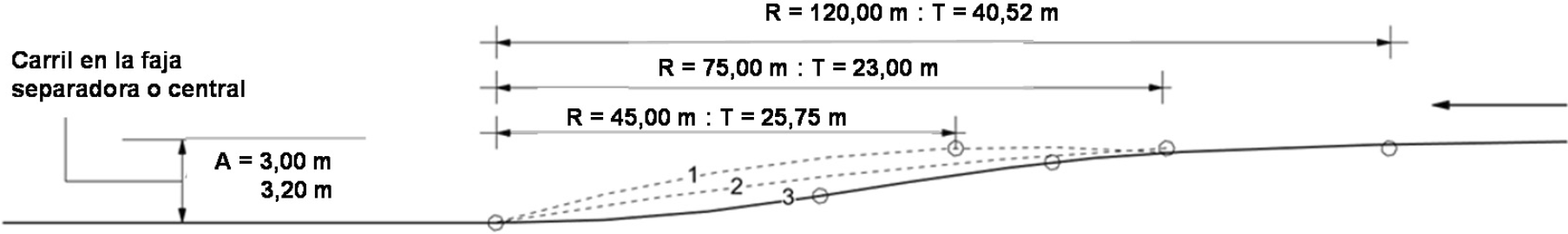

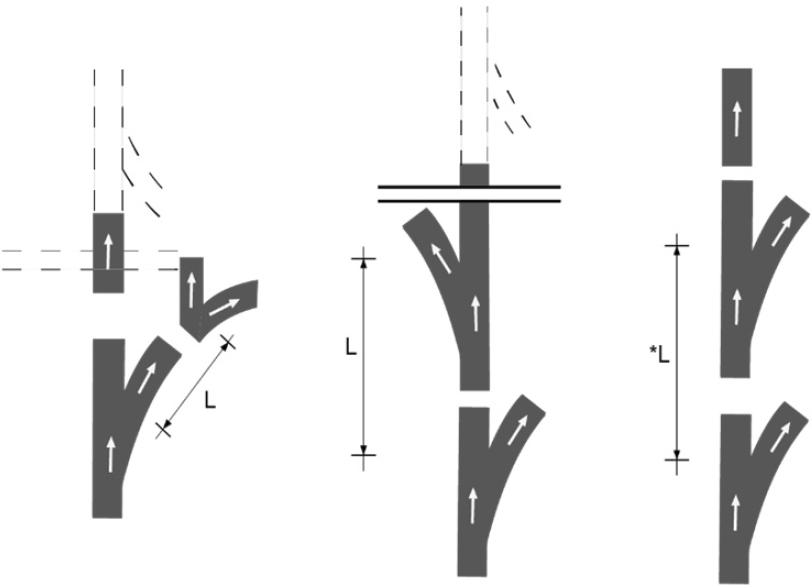

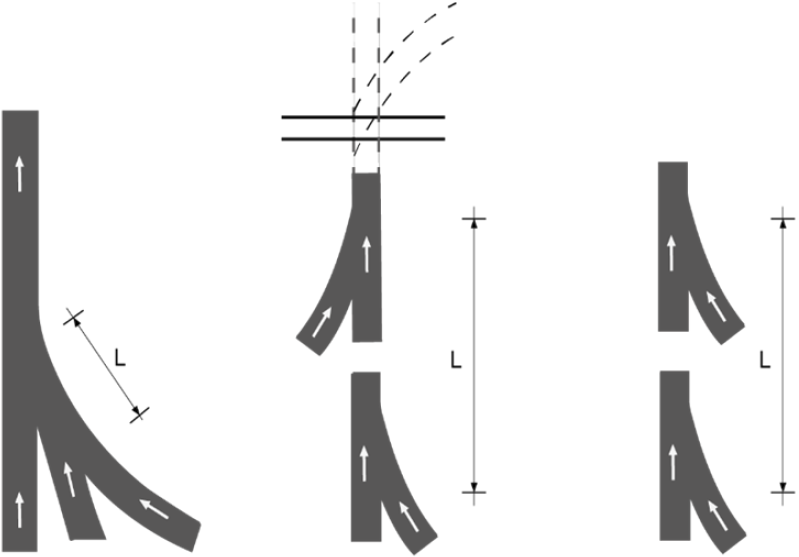

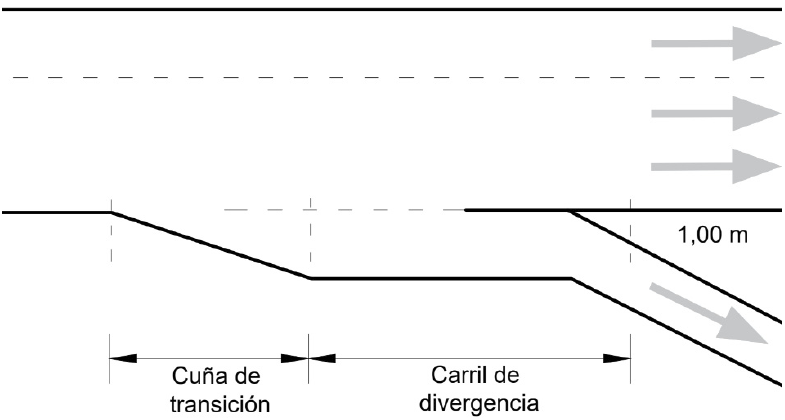

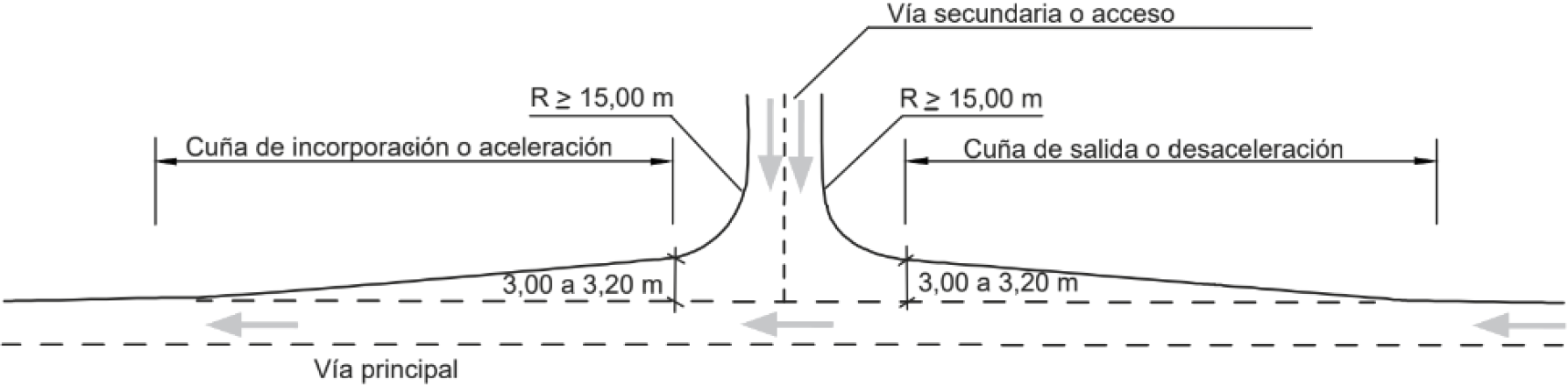

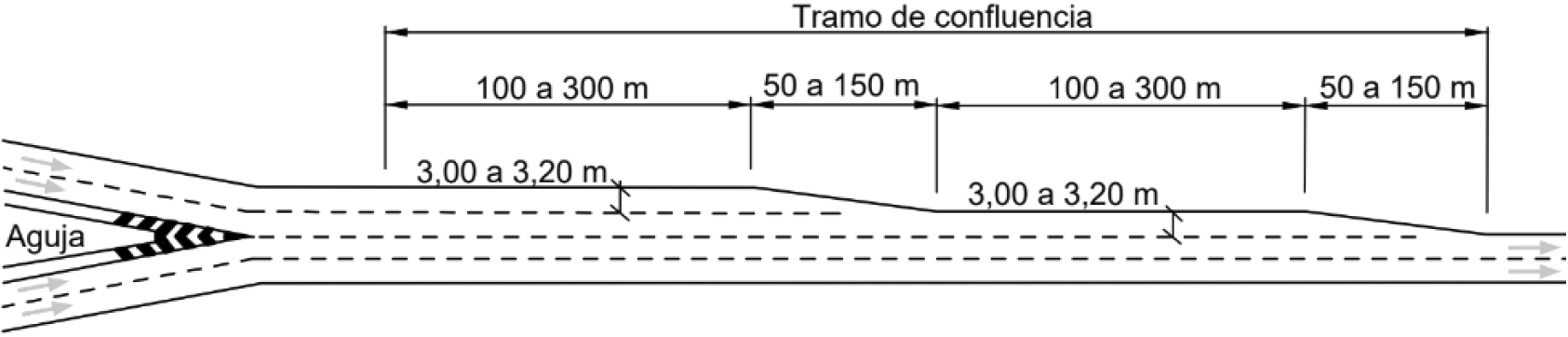

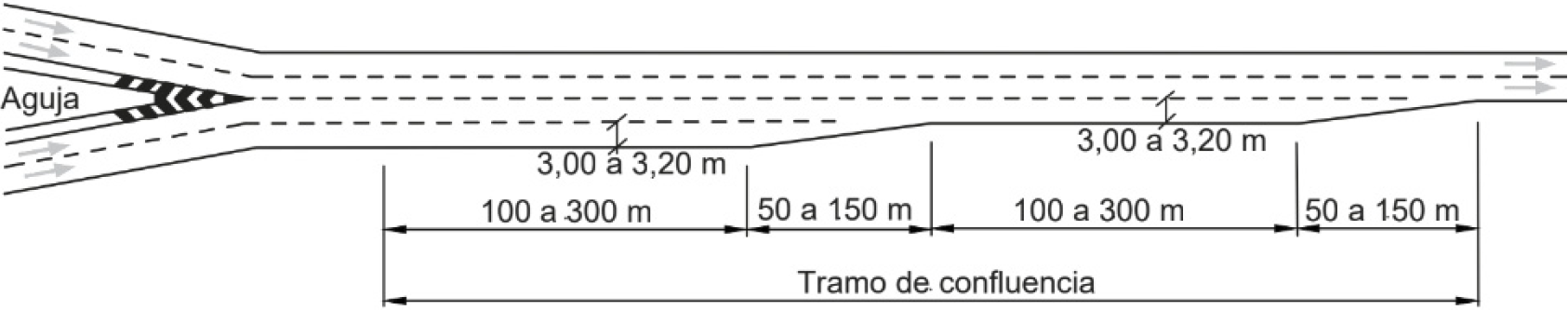

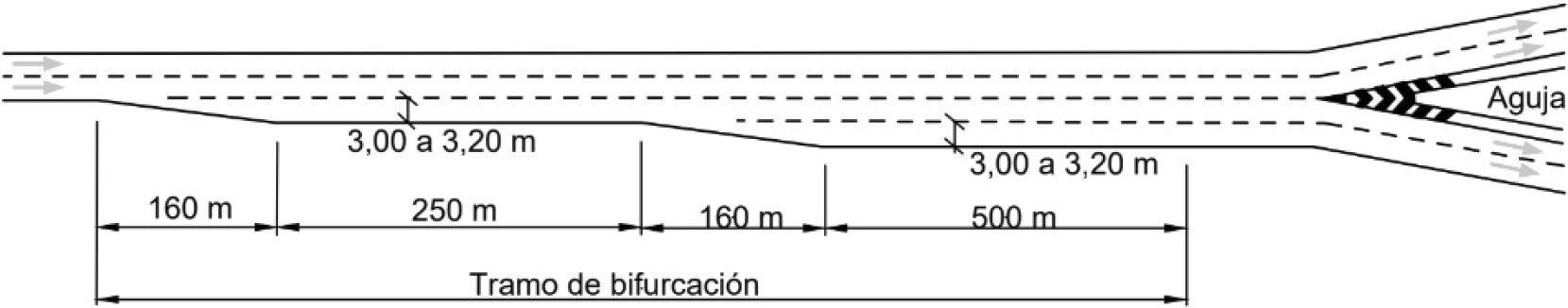

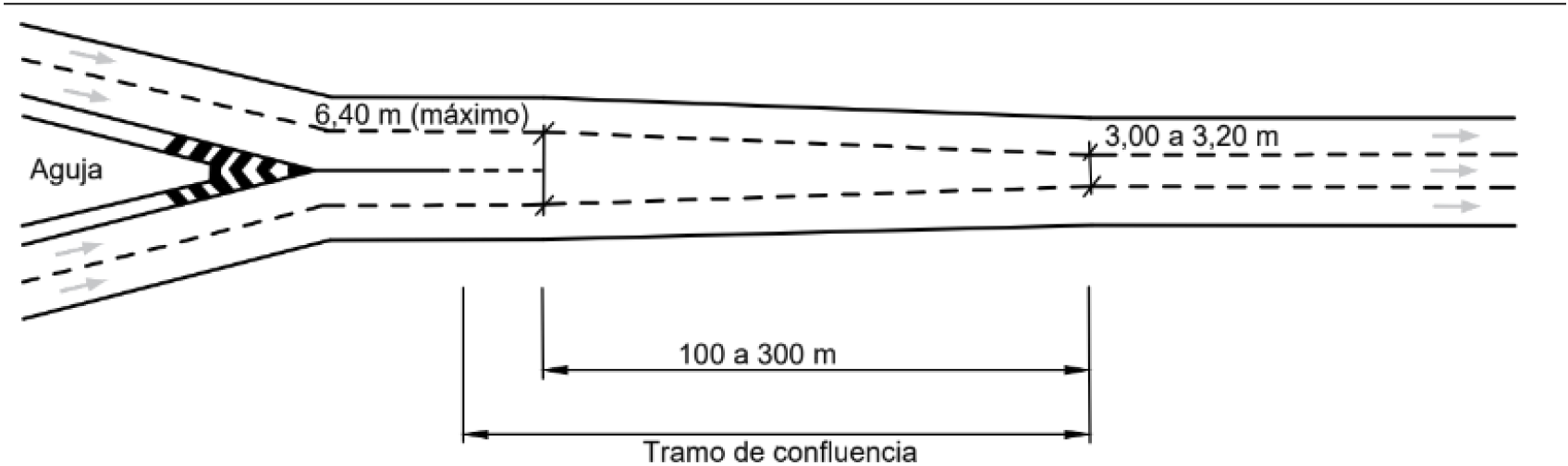

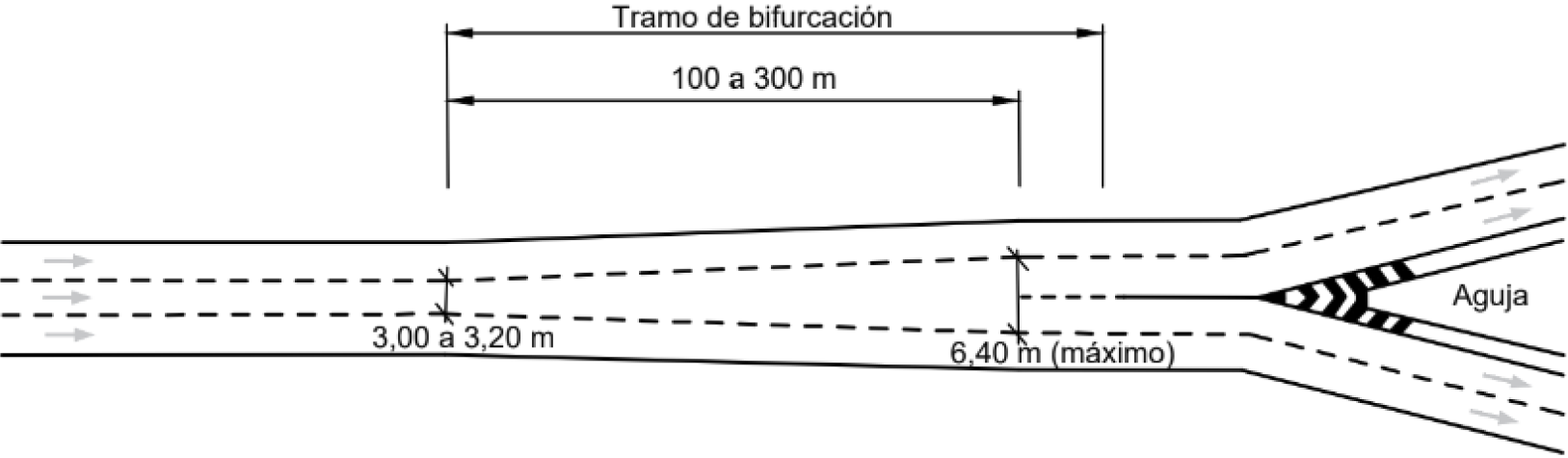

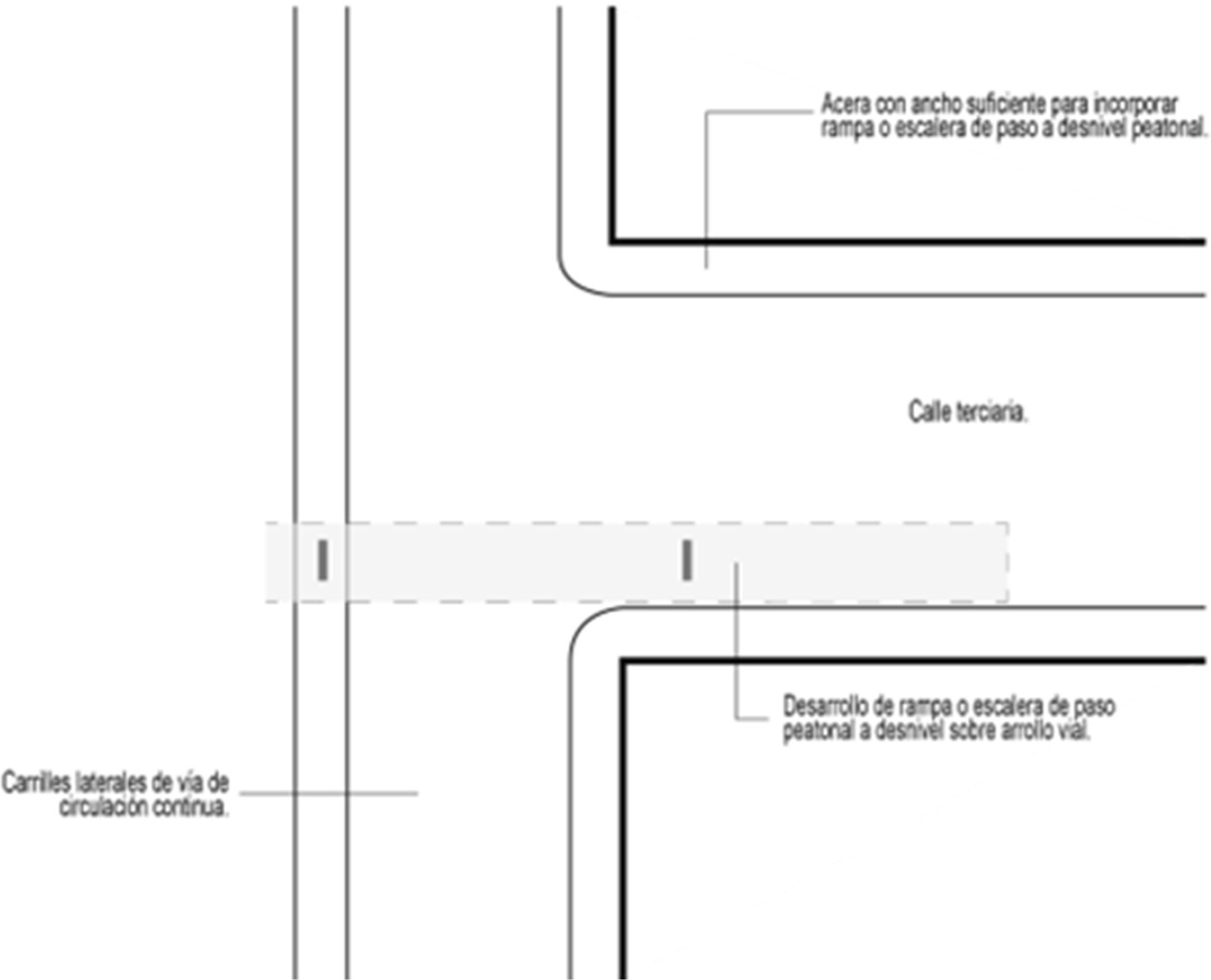

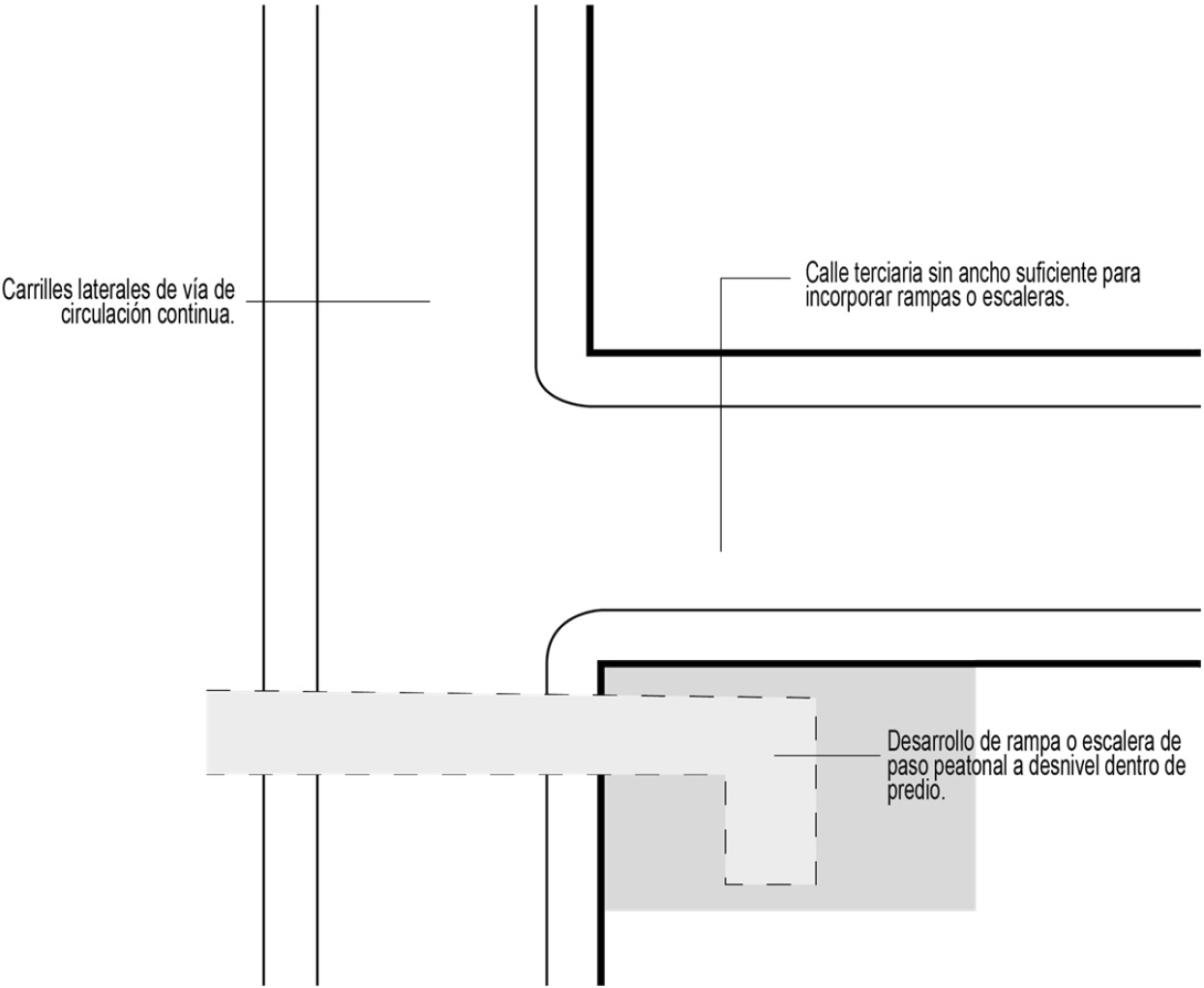

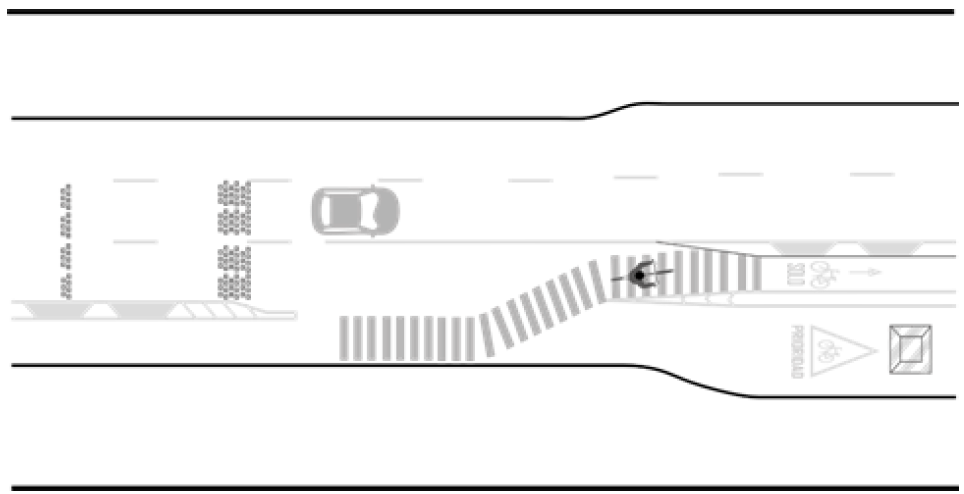

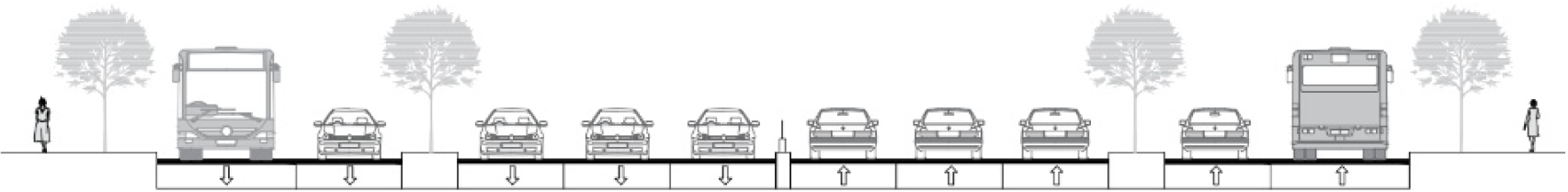

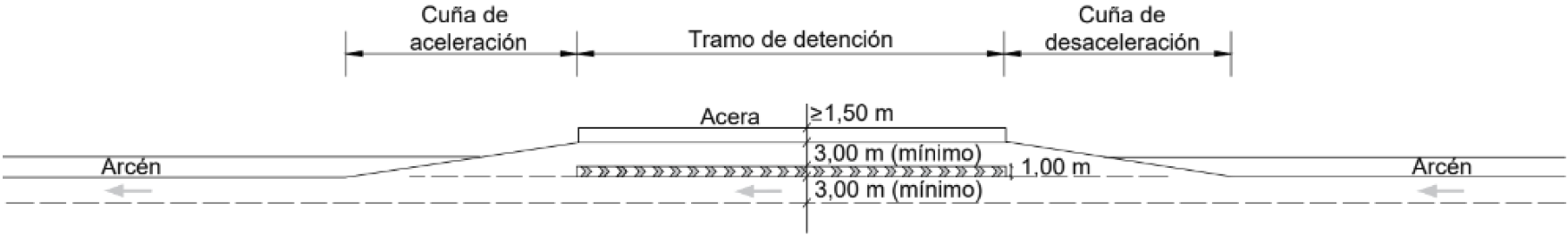

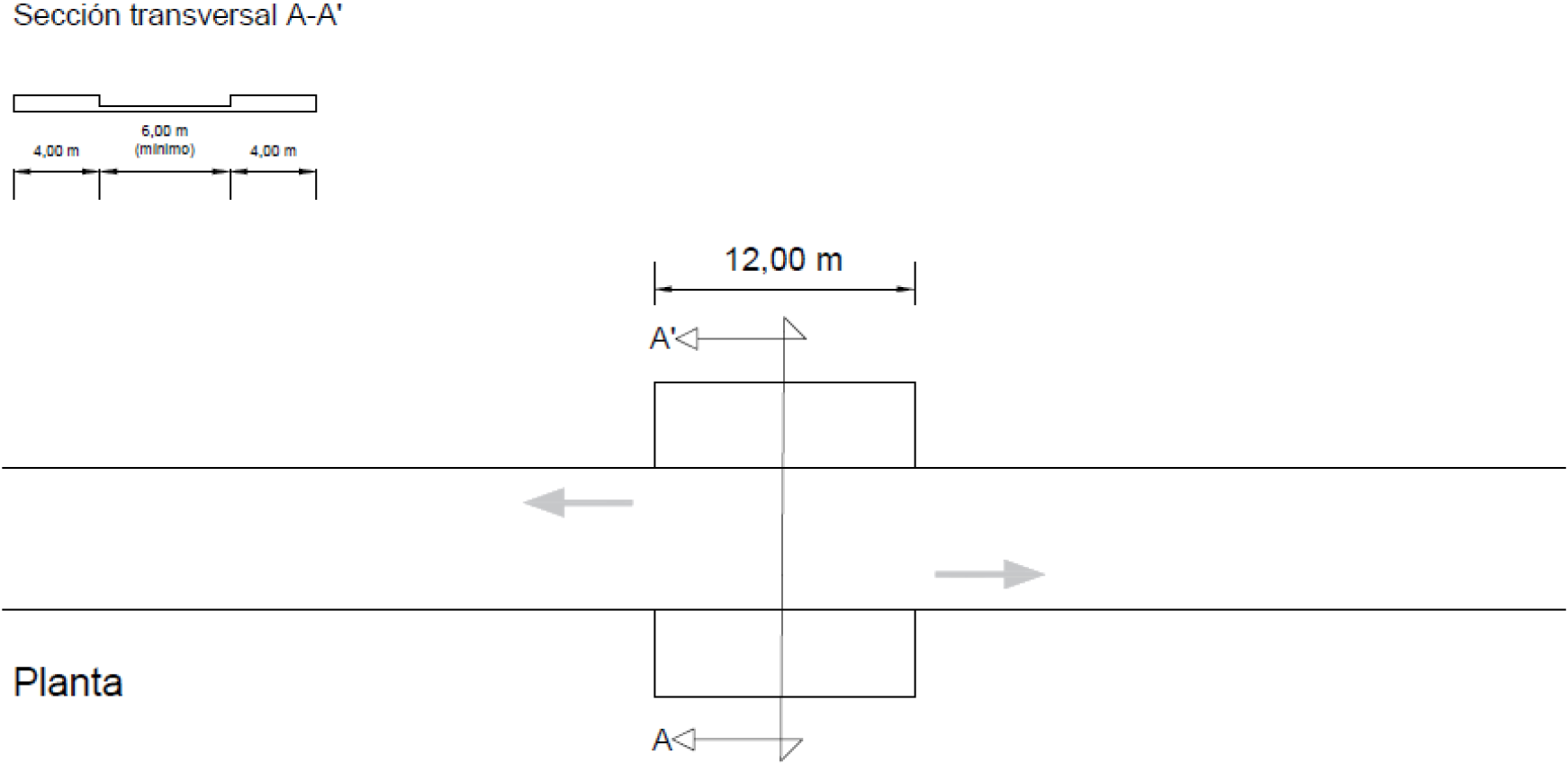

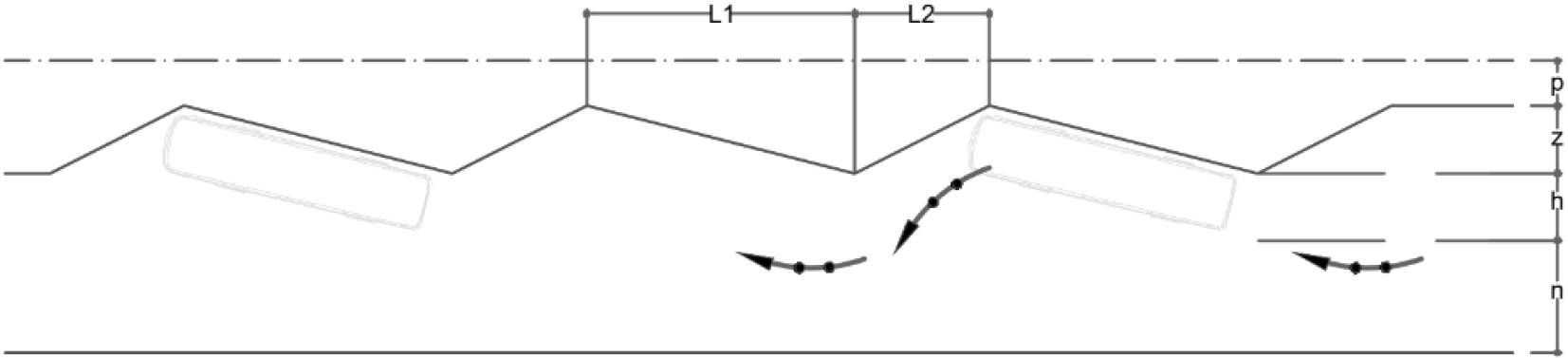

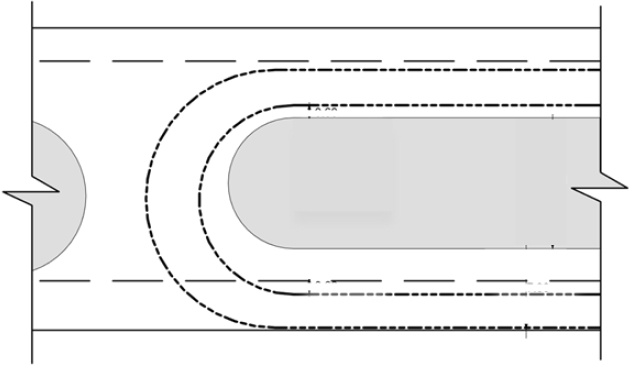

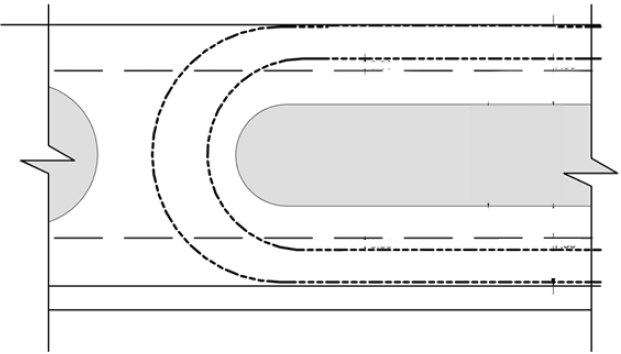

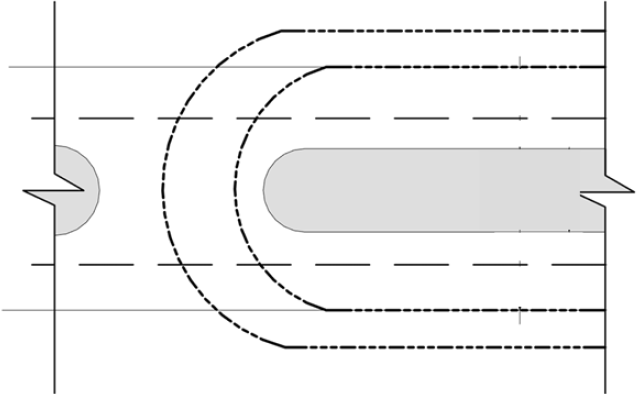

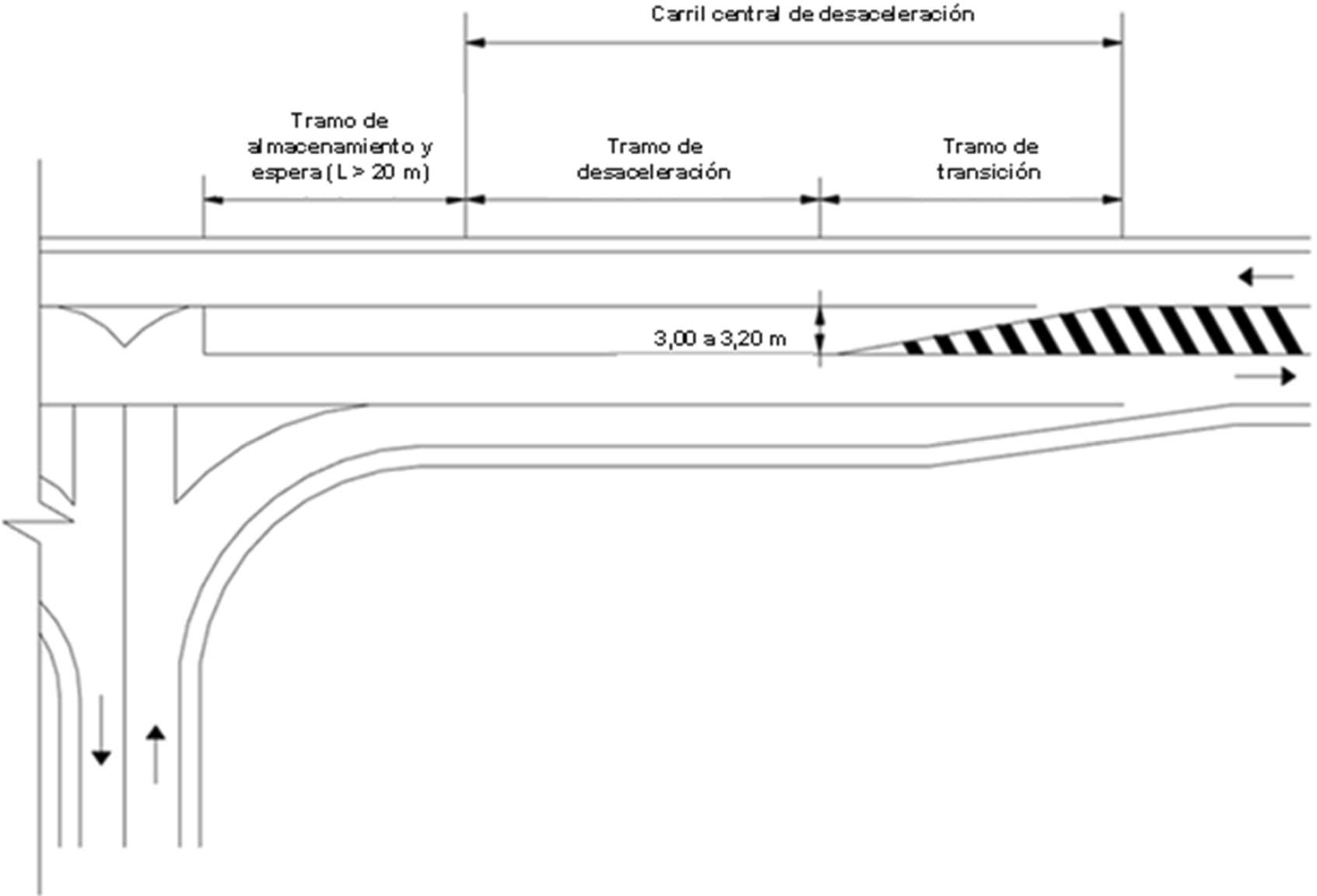

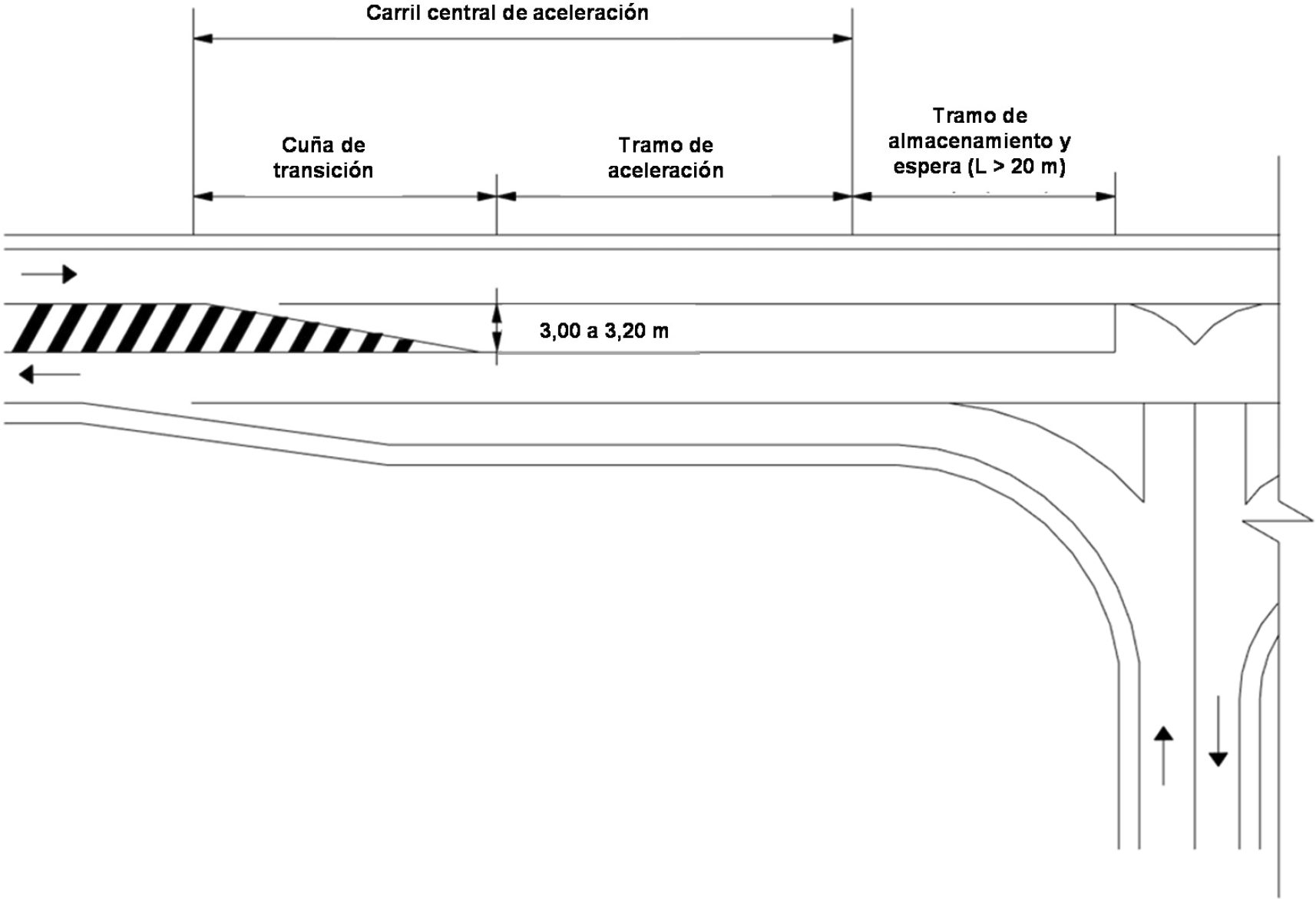

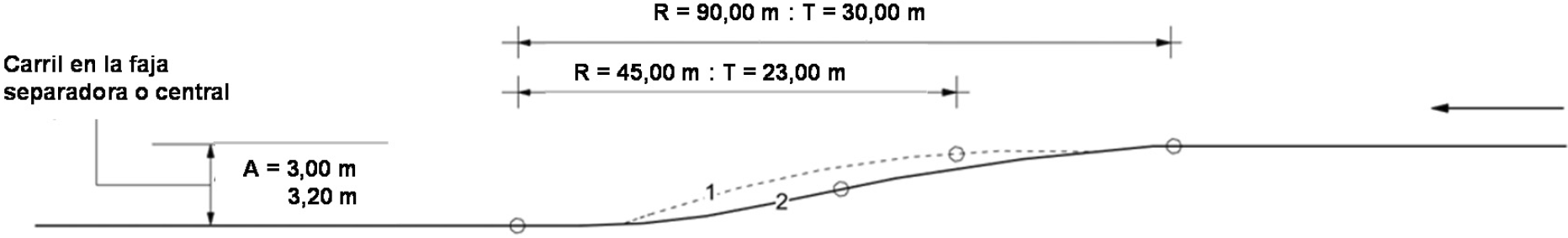

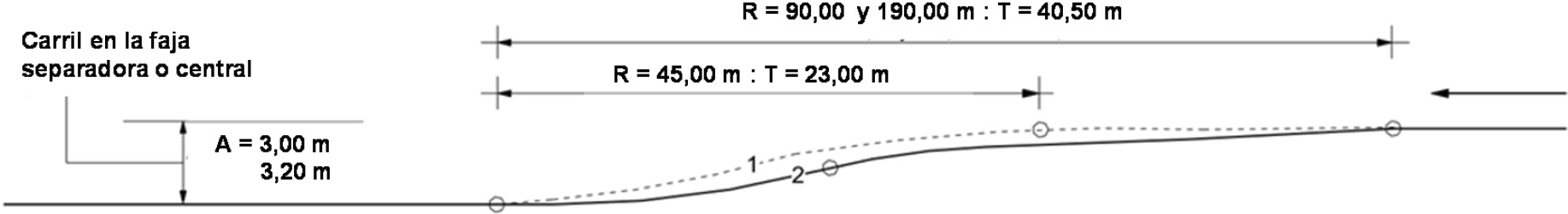

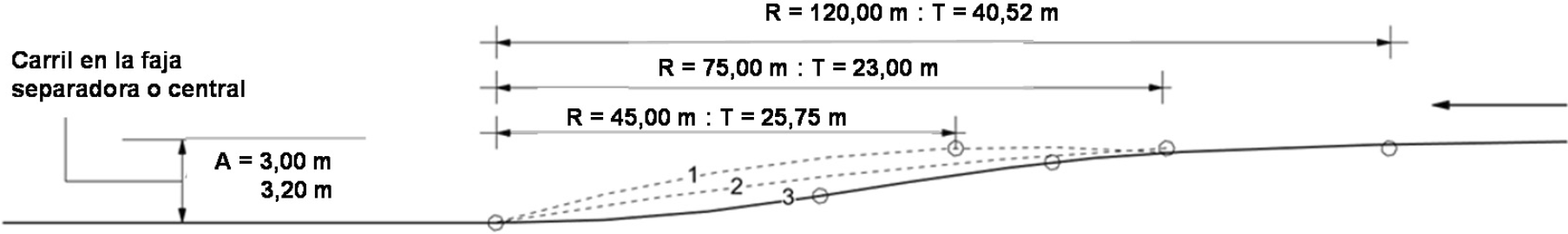

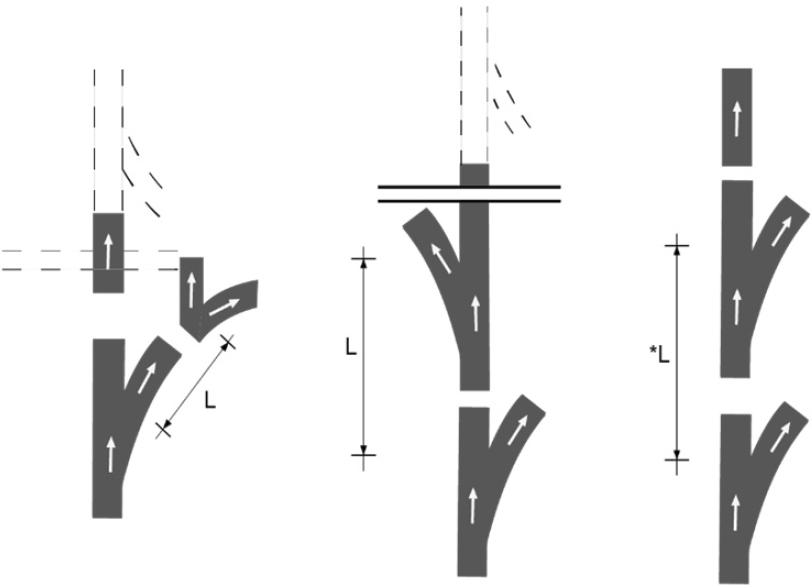

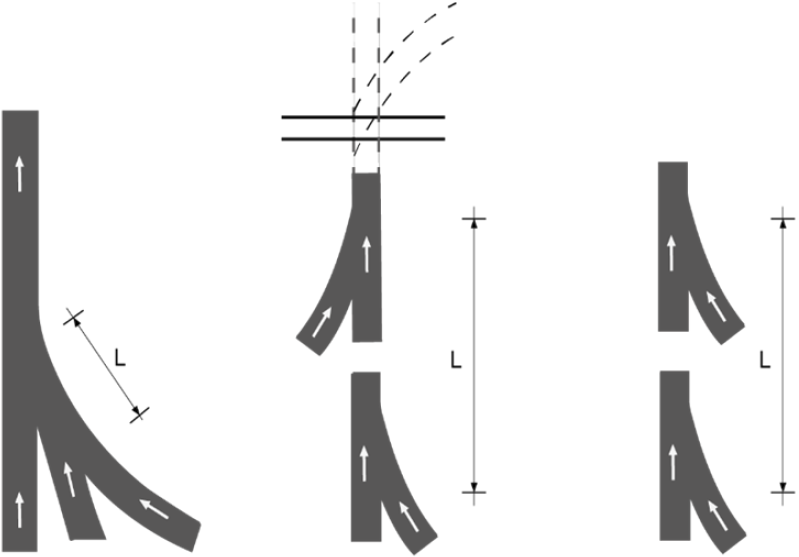

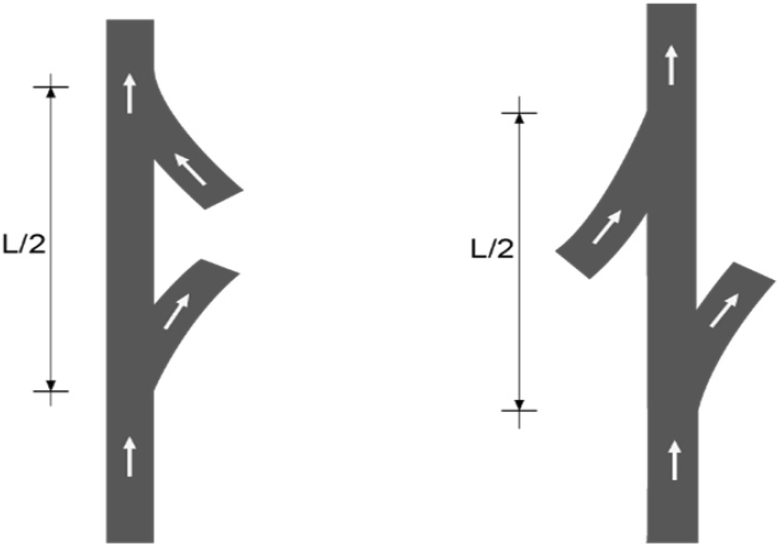

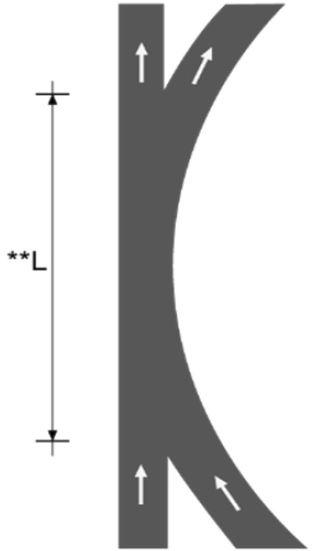

5.6.1.1. Vía de circulación continua / Libramiento / Zona de transición urbano-carretero: generalmente cuenta con carriles centrales y laterales separados por camellones y/o intersecciones a desnivel; la incorporación y desincorporación al cuerpo de flujo continuo debe realizarse a través de carriles de aceleración y desaceleración en puntos específicos.

De igual forma, puede ser un tramo que conecta una carretera con la red vial urbana, también pueden atravesar poblaciones de baja densidad, urbanizaciones o polígonos de actividad económica. En estas vías se debe disminuir la velocidad de forma gradual para que correspondan con la vocación urbana. Las principales características operacionales y geométricas se indican en la tabla 4.

Tabla 4.- Características operacionales y geométricas de las vías de circulación continua / Libramientos / Zonas de transición urbano-carretero [1]

Características

|

Valor

|

Volúmenes de servicio

(vehículos /hora/carril)

|

1 000 a 1 500

|

Límite de velocidad [a] [b]

|

50 a 80 km/h

|

Derecho de vía

|

50 a 90 m

|

Ancho de carril

|

2,80 a 3,20 m

|

Ancho de banquetas

|

4 m (mínimo)

|

Pendiente máxima recomendada

|

4 %

|

Sección mínima de faja separadora

|

4 m

|

Número de carriles efectivos de circulación [c]

|

3 centrales, 2 laterales por sentido

|

[1] Adaptado de Lineamientos de diseño urbano, por Corral, C., 1997 &. Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. Servicios técnicos: anteproyectos. Estudios. Trabajos de laboratorio. Proyectos ejecutivos arquitectónicos y de obras viales. Libro 2. Tomo I, por SOBSE, 2014.

[a] Sujeto a los reglamentos de tránsito o a lo que disponga la autoridad correspondiente.

[b] 80 km/h en carriles centrales, hasta 30 km/h en zonas y entornos escolares y 20 km/h en zonas de hospitales, asilos, albergues y casas hogar.

[c] Los carriles efectivos de circulación incluyen carriles para uso exclusivo de transporte público.

|

Las zonas de transición urbano-carretero deben tener coherencia en su planeación y diseño con los principios y criterios señalados en este Proyecto de Norma, con objeto de modificar su vocación para integrarse a la red vial urbana.

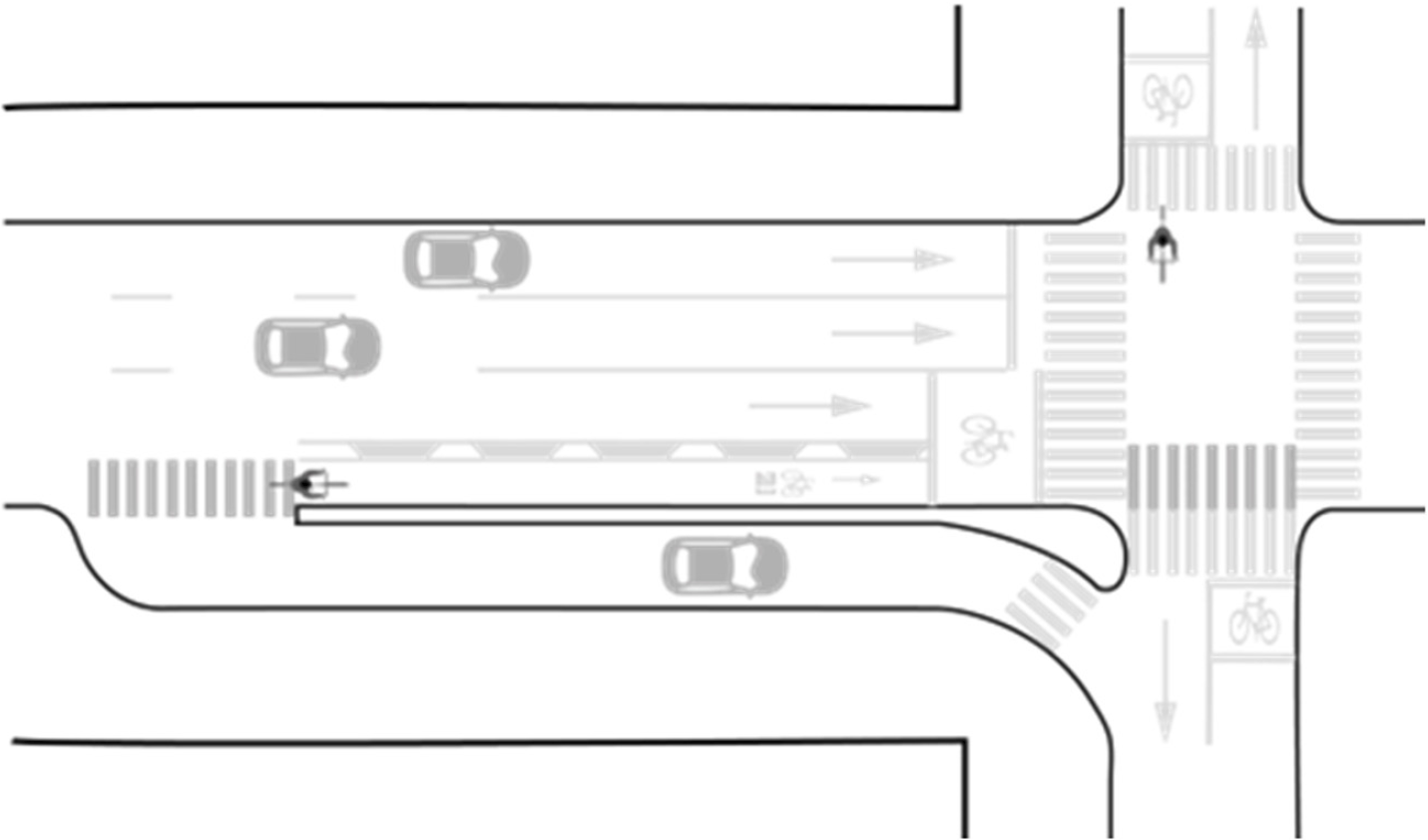

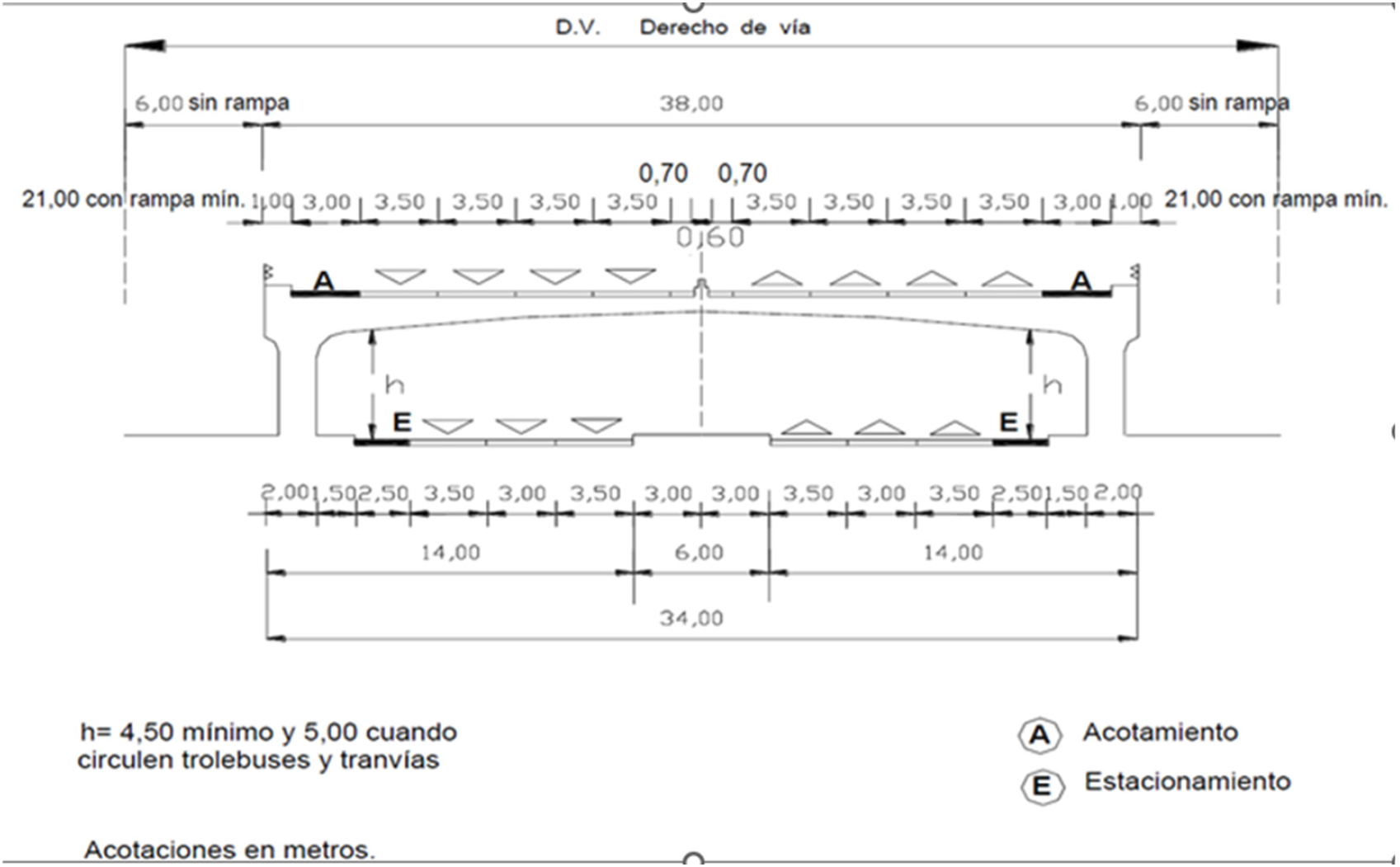

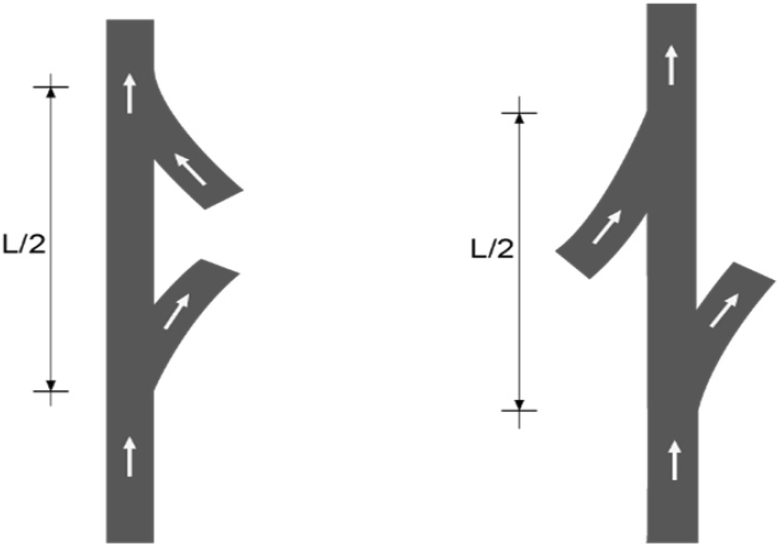

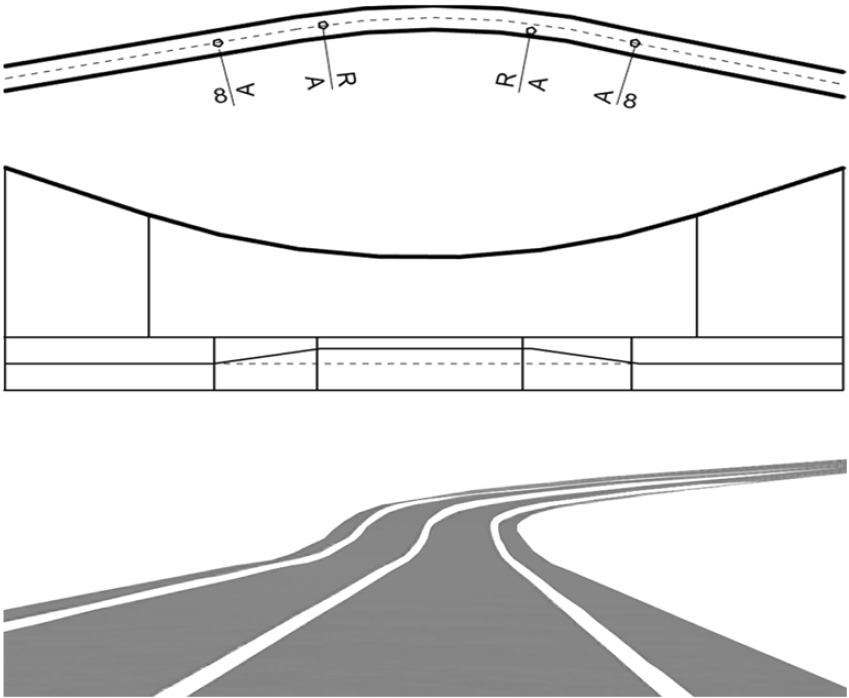

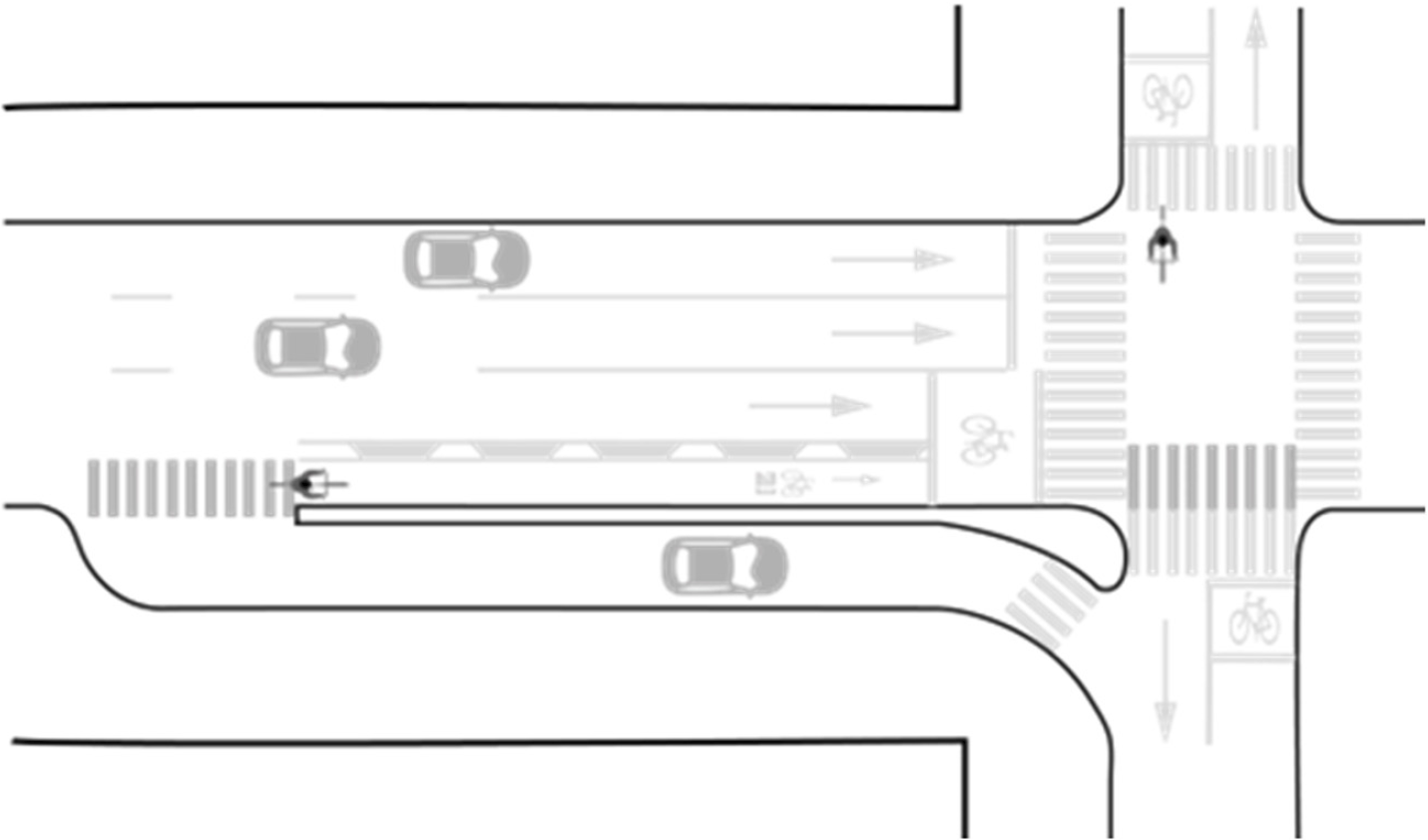

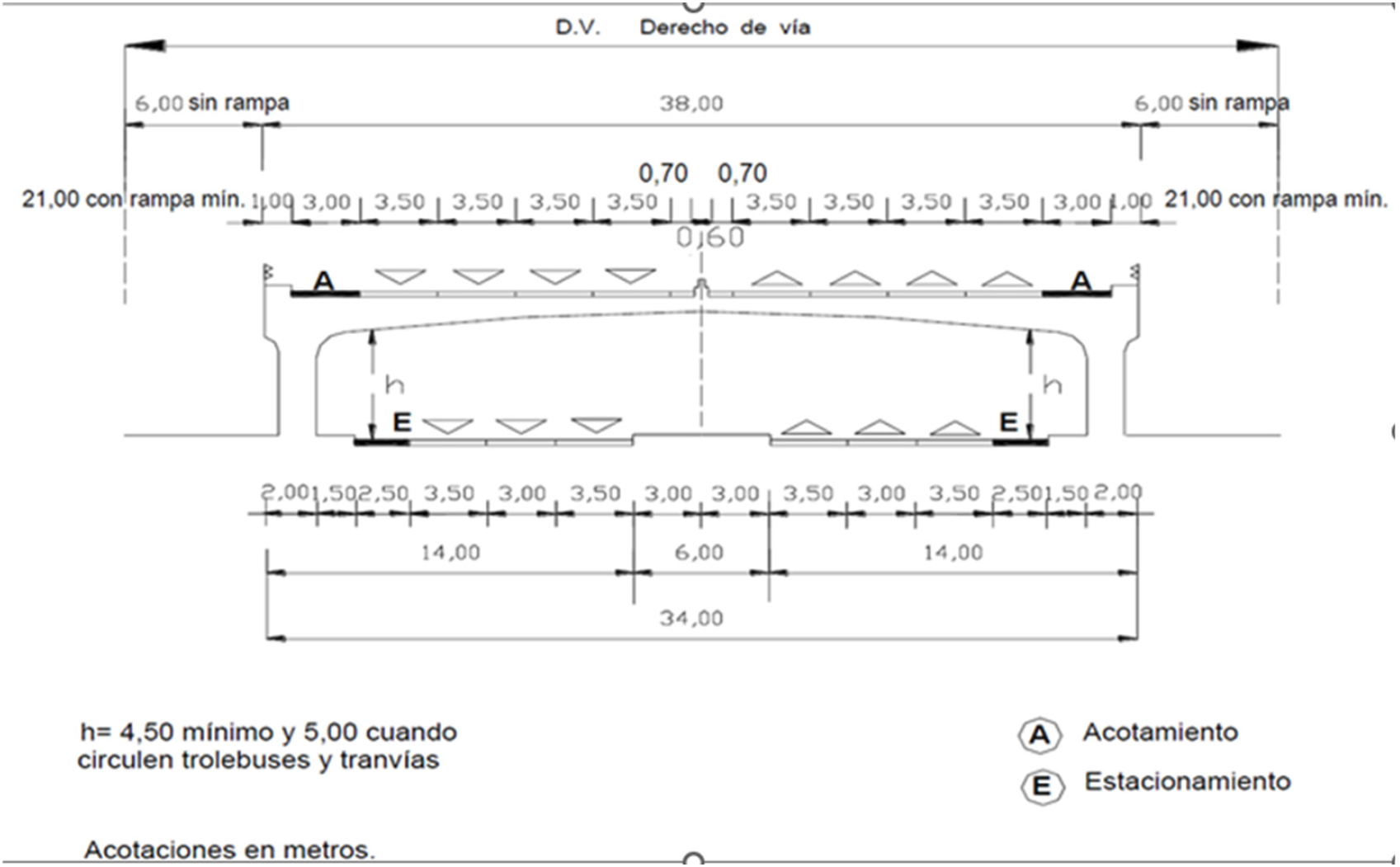

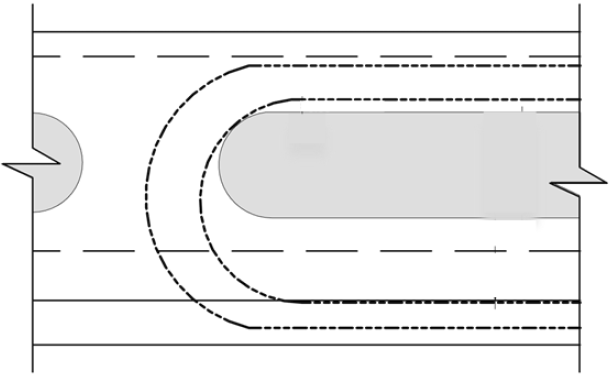

5.6.1.2. Vía principal: su función es facilitar el flujo del tránsito vehicular entre diferentes zonas del centro de población, generalmente sus flujos son controlados por semáforo, puede contar con carriles exclusivos para vehículos no motorizados y/o transporte público; tiene uno o dos sentidos de circulación, con o sin faja separadora. Las principales características operacionales y geométricas se indican en la tabla 5.

Tabla 5.- Características operacionales y geométricas de las vías principales [1]

Características

|

Valor

|

Volúmenes de servicio

(vehículos /hora/carril)

|

600 a 1 000

|

Límite de velocidad [a] [b]

|

50 km/h

|

Derecho de vía

|

30 a 50 m

|

Ancho de carril

|

2,70 a 3,00 m

|

Ancho de banquetas

|

4 m (mínimo)

|

Pendiente máxima recomendada

|

6 %

|

Sección mínima de faja separadora

|

4 m

|

Número de carriles efectivos de circulación [c]

|

3 a 4 por sentido

|

[1] Adaptado de Lineamientos de diseño urbano, por Corral, C., 1997 &. Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. Servicios técnicos: anteproyectos. Estudios. Trabajos de laboratorio. Proyectos ejecutivos arquitectónicos y de obras viales. Libro 2. Tomo I, por SOBSE, 2014.

[a] Sujeto a los reglamentos de tránsito o a lo que disponga la autoridad correspondiente.

[b] Hasta 30 km/h en zonas y entornos escolares y 20 km/h en zonas de hospitales, asilos, albergues y casas hogar.

[c] Los carriles efectivos de circulación incluyen carriles para uso exclusivo de transporte público.

|

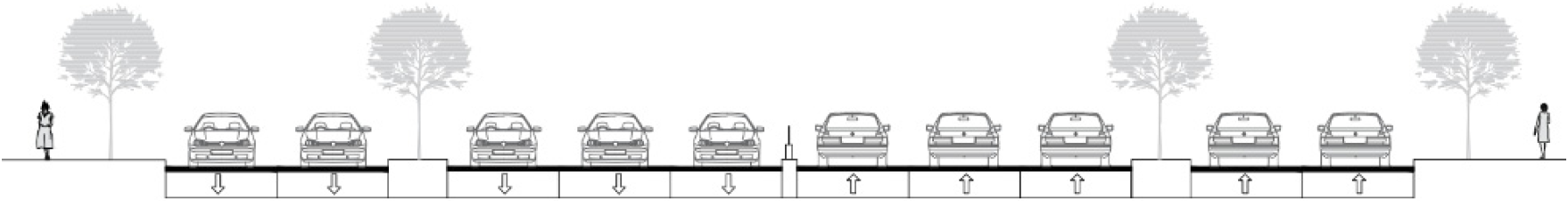

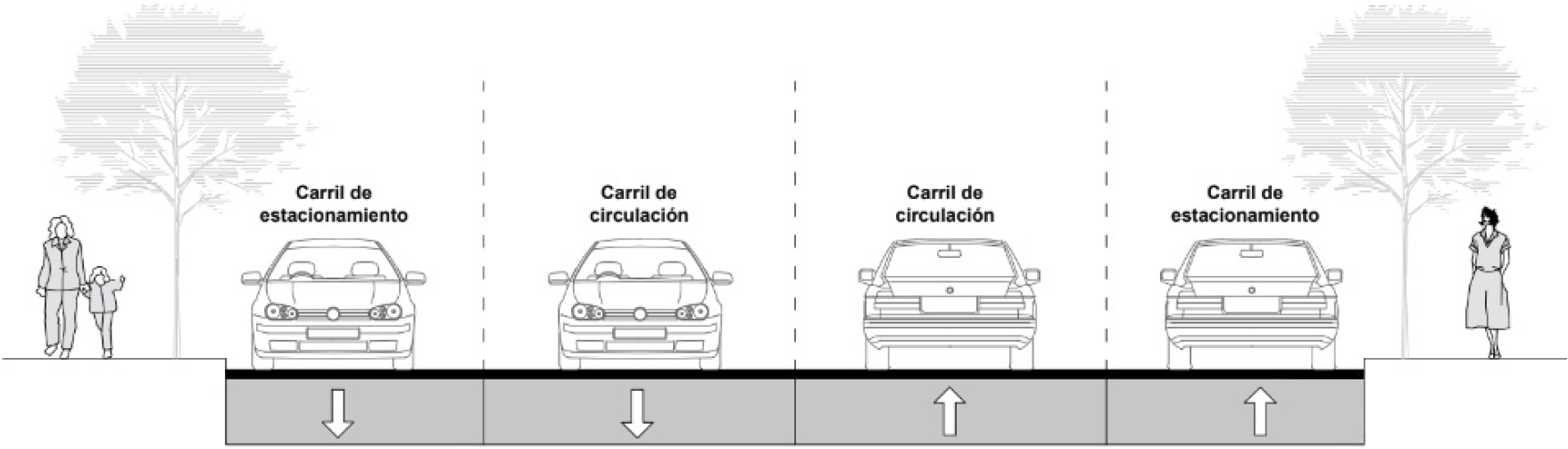

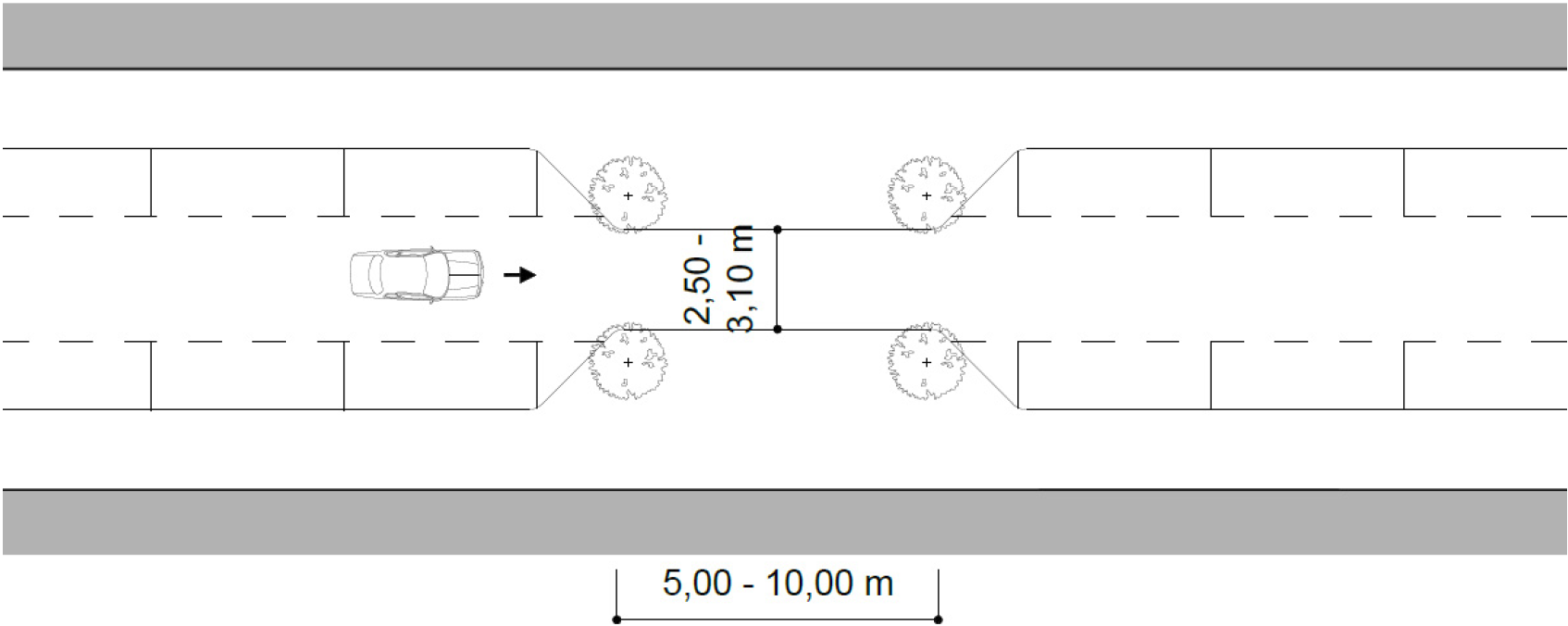

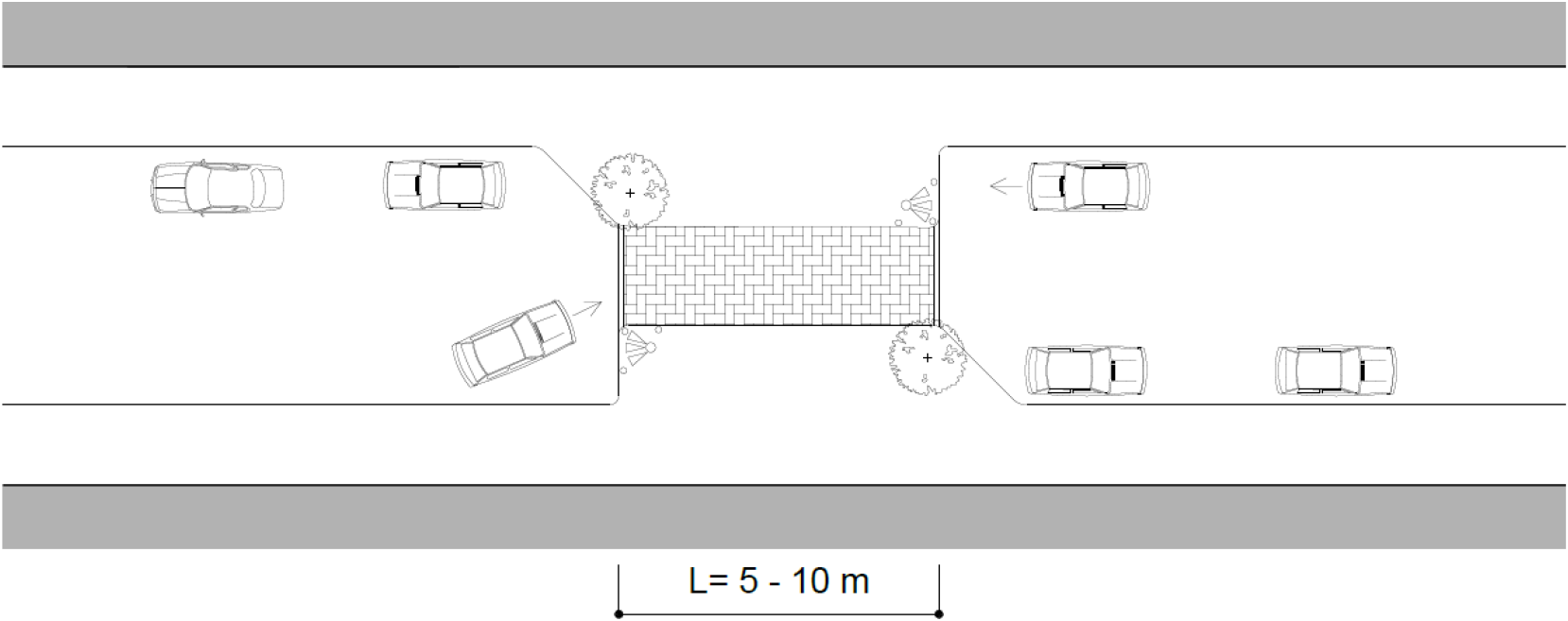

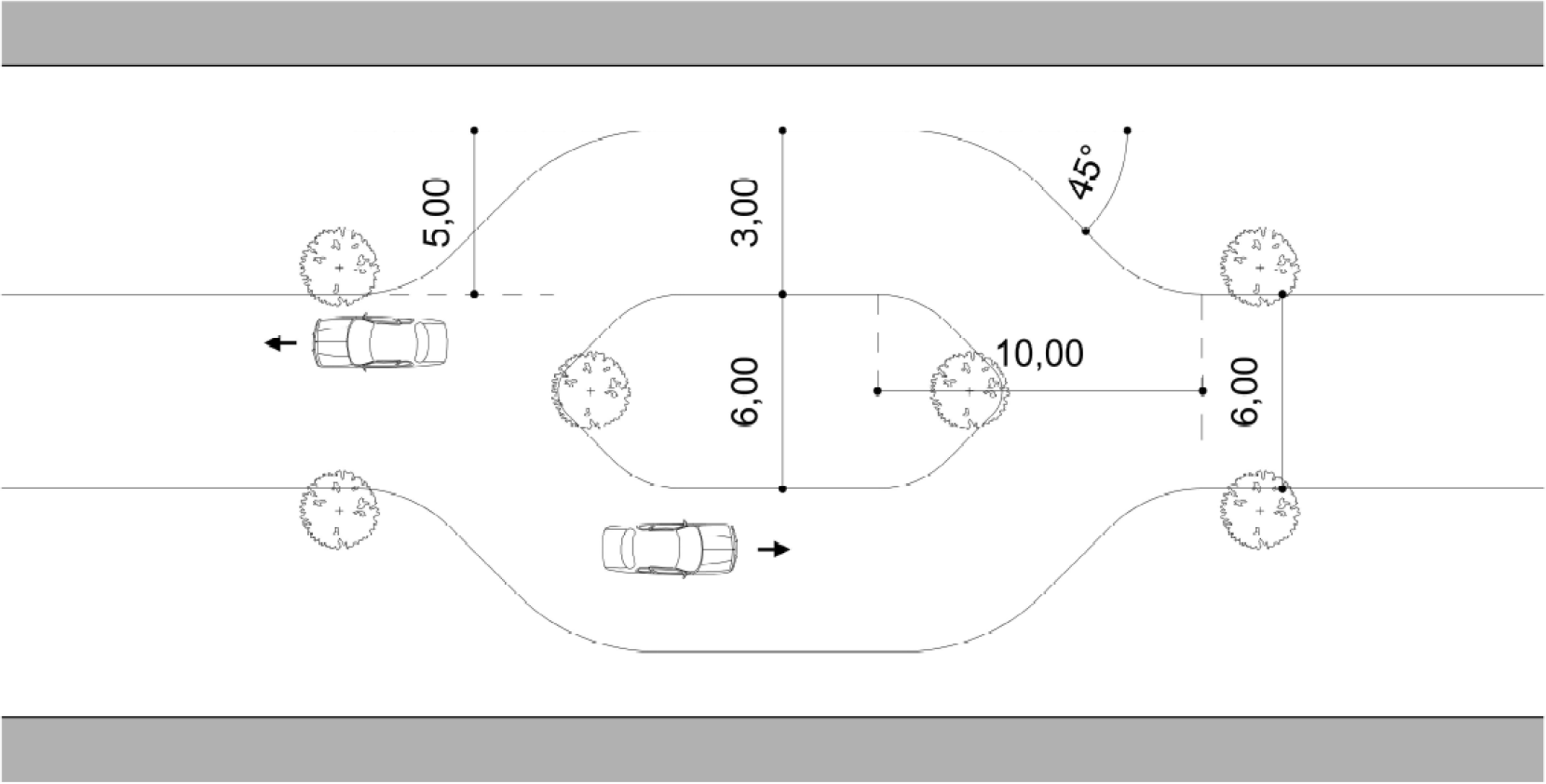

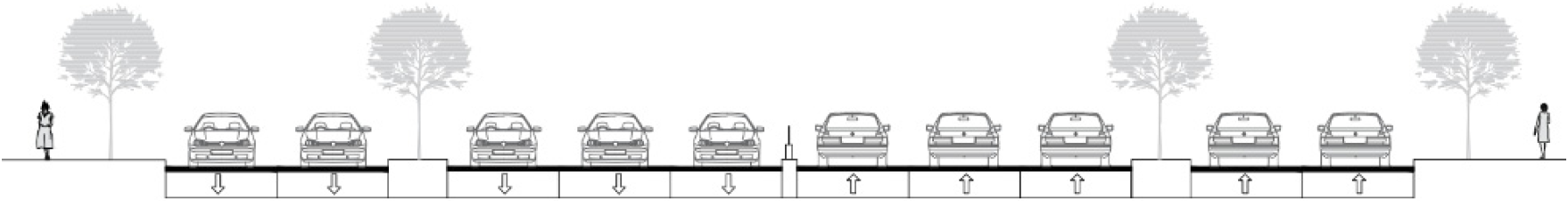

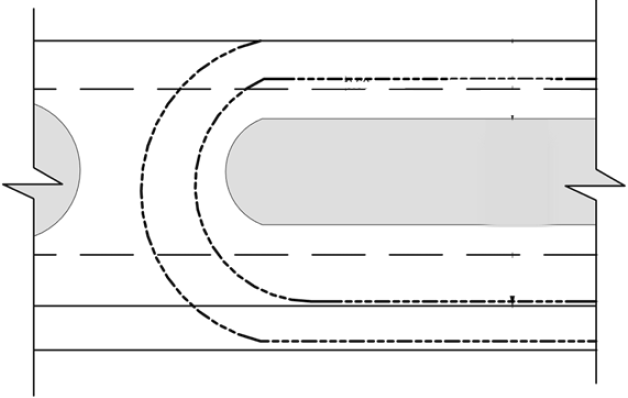

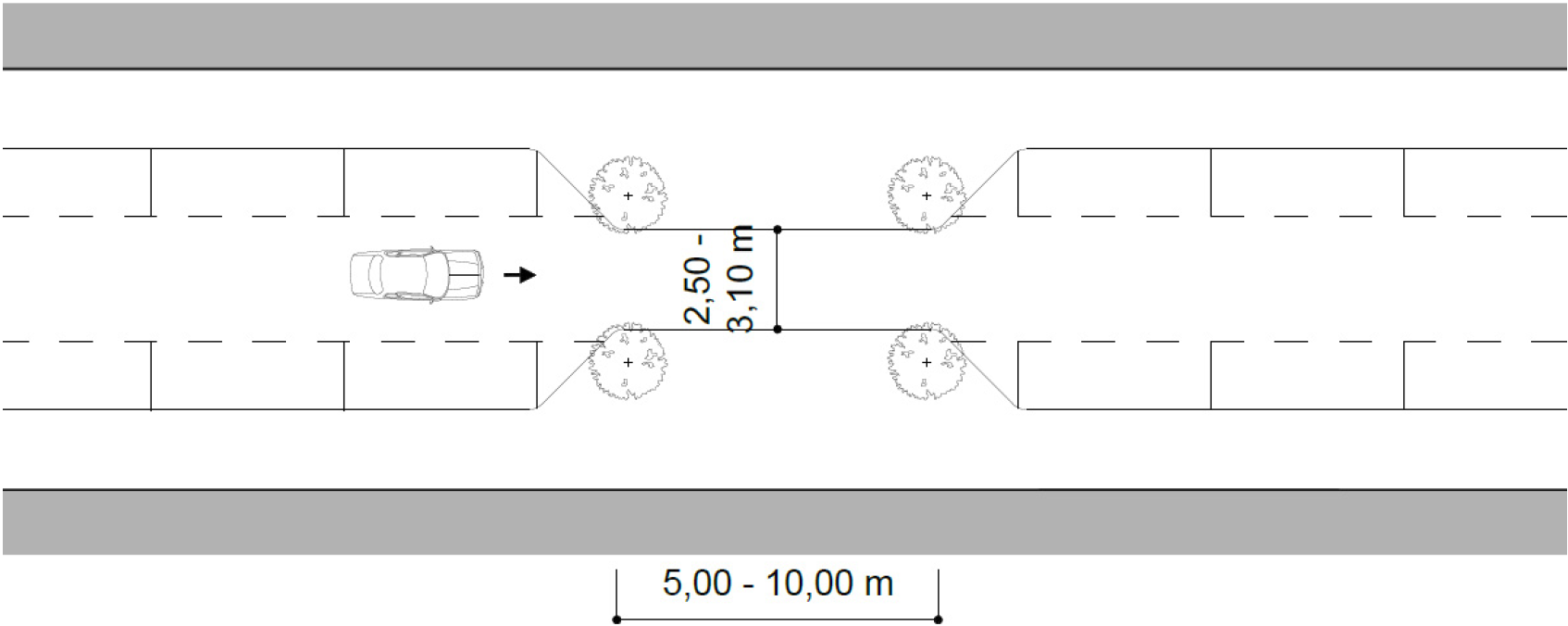

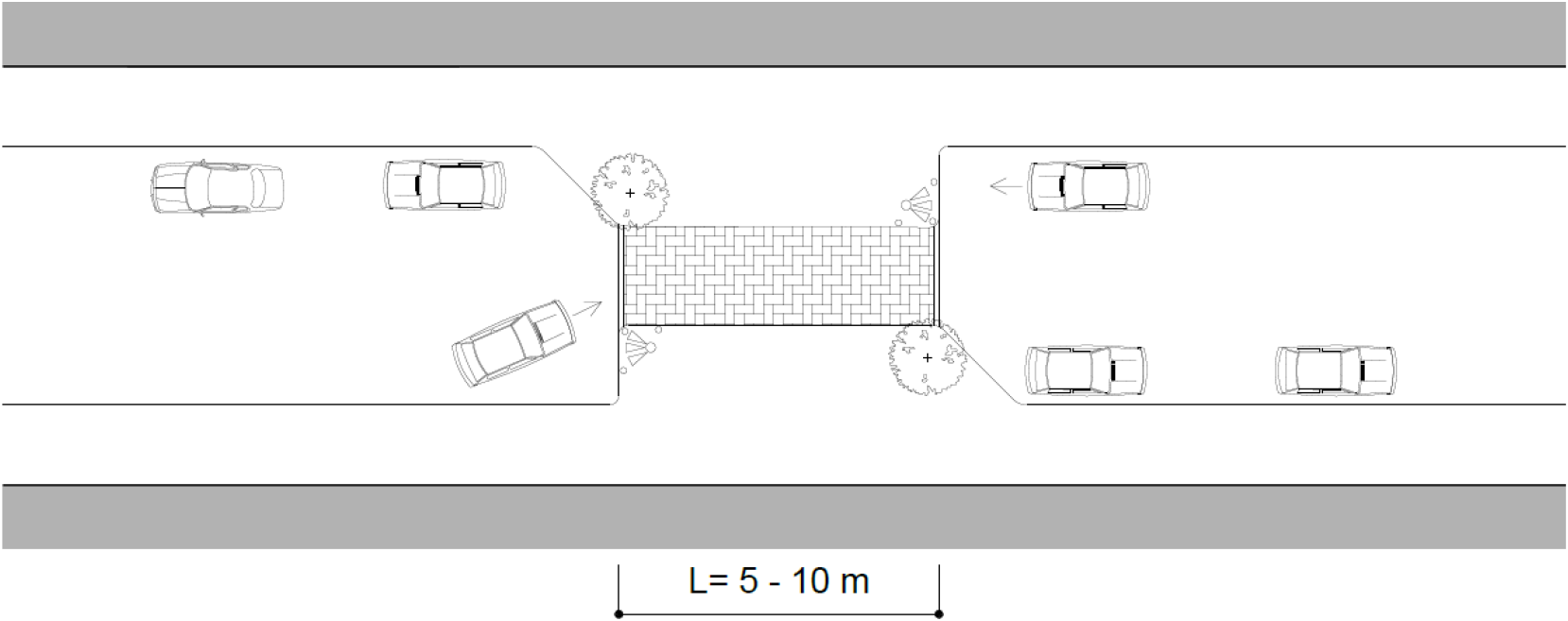

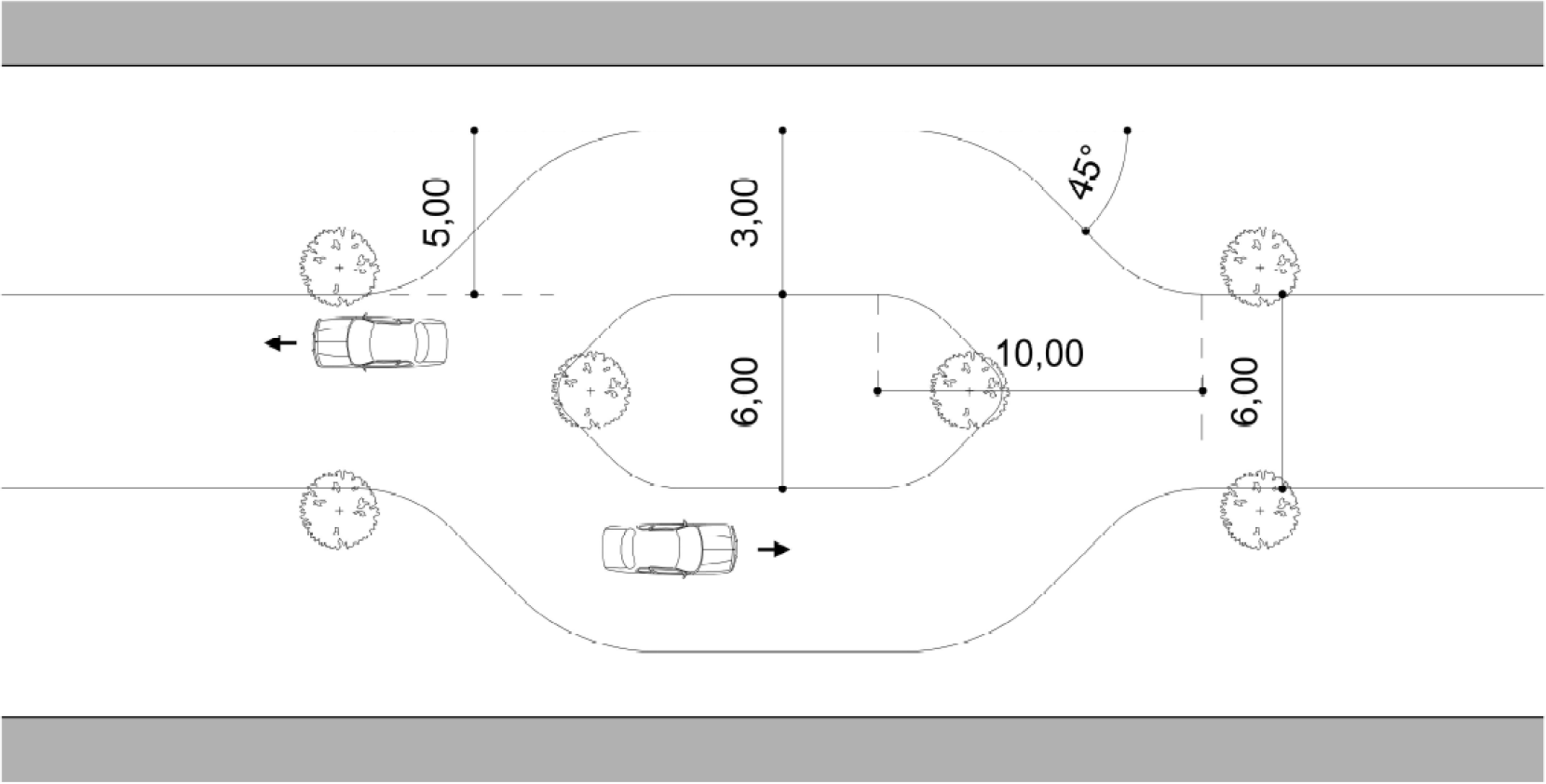

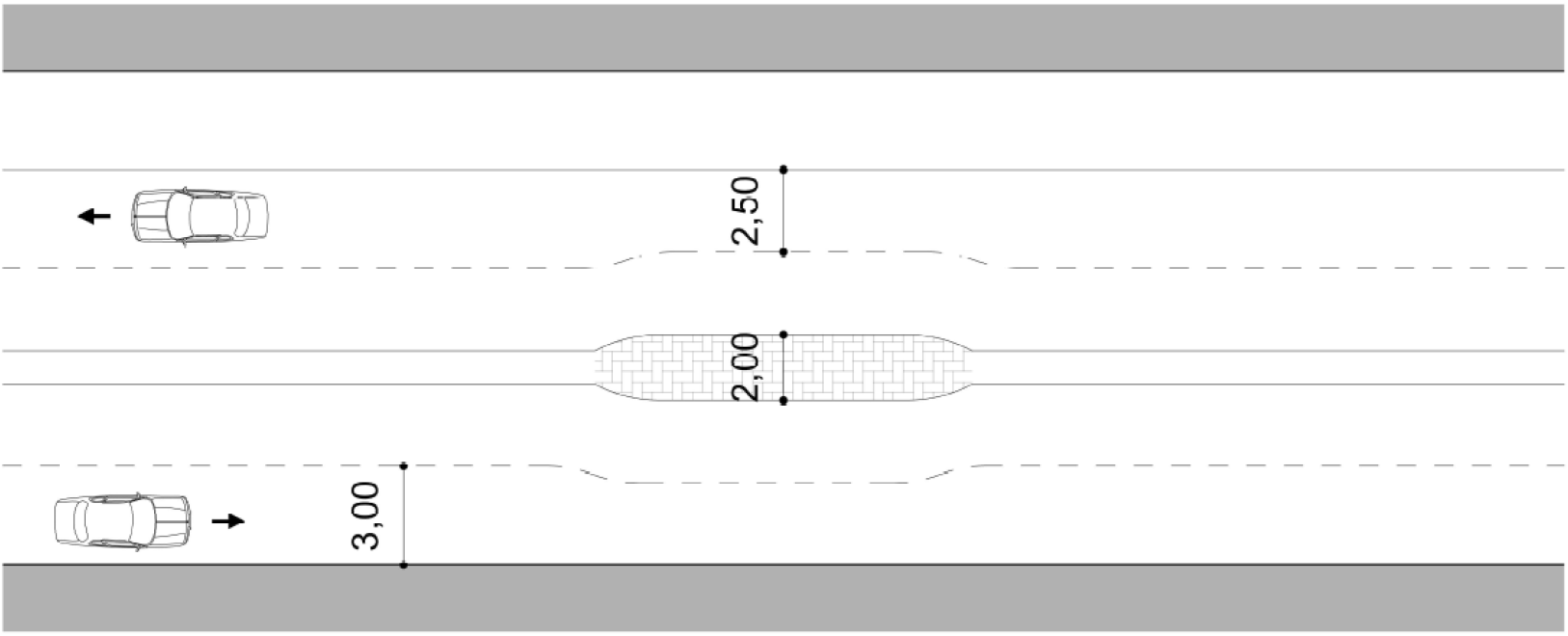

5.6.2. Vía secundaria: su función es recolectar los flujos de las vías terciarias hacia la red vial primaria, puede tener faja separadora y estacionamiento en vía pública. Las principales características operacionales y geométricas se indican en la tabla 6.

Tabla 6.- Características operacionales y geométricas de las vías secundarias [1]

Características

|

Valor

|

Volúmenes de servicio (vehículos /hora/carril)

|

400 a 500

|

Límite de velocidad [a] [b]

|

30 km/h

|

Derecho de vía

|

20 a 30 m

|

Ancho de carril

|

2,5 a 3,0 m

|

Ancho de banquetas

|

3,30 m (mínimo)

|

Pendiente máxima recomendada

|

8 %

|

Sección mínima de faja separadora

|

4 m

|

Número de carriles efectivos de circulación [c]

|

2 a 3 por sentido

|

[1] Adaptado de Lineamientos de diseño urbano, por Corral, C., 1997 &. Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. Servicios técnicos: anteproyectos. Estudios. Trabajos de laboratorio. Proyectos ejecutivos arquitectónicos y de obras viales. Libro 2. Tomo I, por SOBSE, 2014.

[a] Sujeto a los reglamentos de tránsito o a lo que disponga la autoridad correspondiente.

[b] 20 km/h en zonas y entornos escolares, así como en zonas de hospitales, asilos, albergues y casas hogar.

[b] 20 km/h en zonas y entornos escolares, así como en zonas de hospitales, asilos, albergues y casas hogar.

[c] Los carriles efectivos de circulación incluyen carriles para uso exclusivo de transporte público.

|

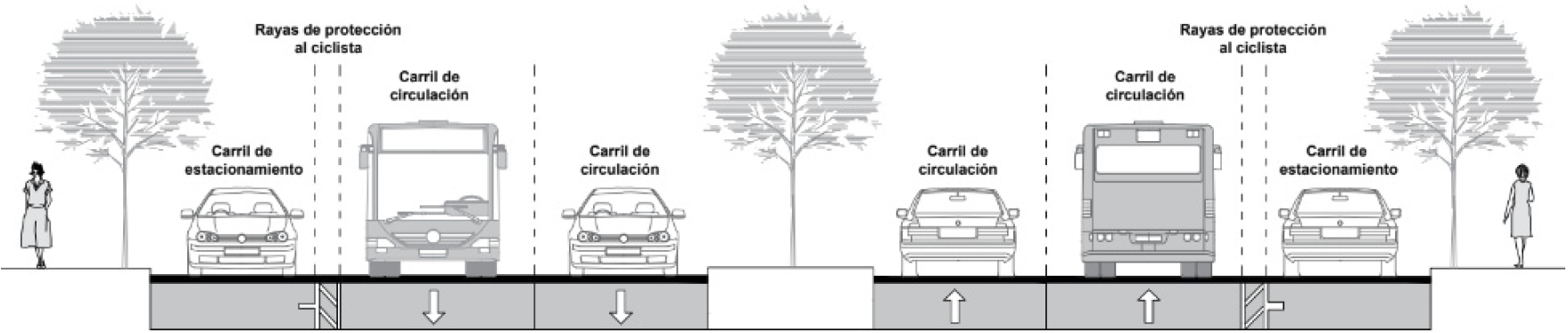

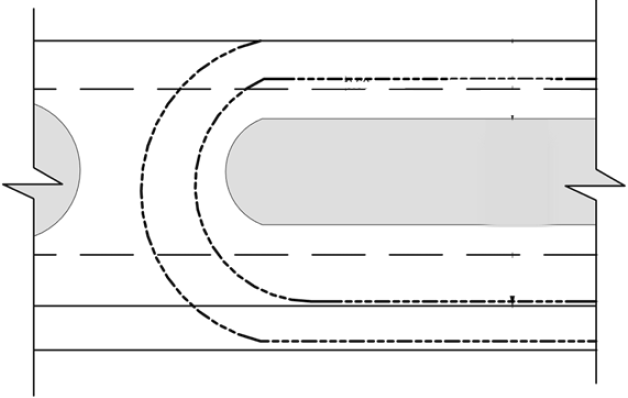

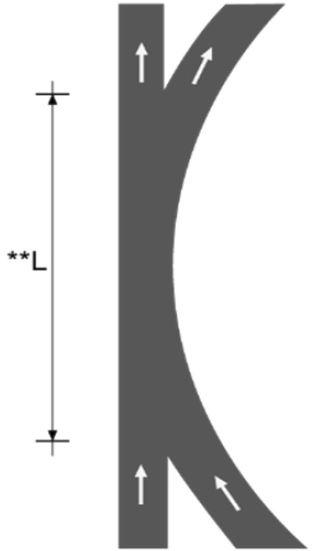

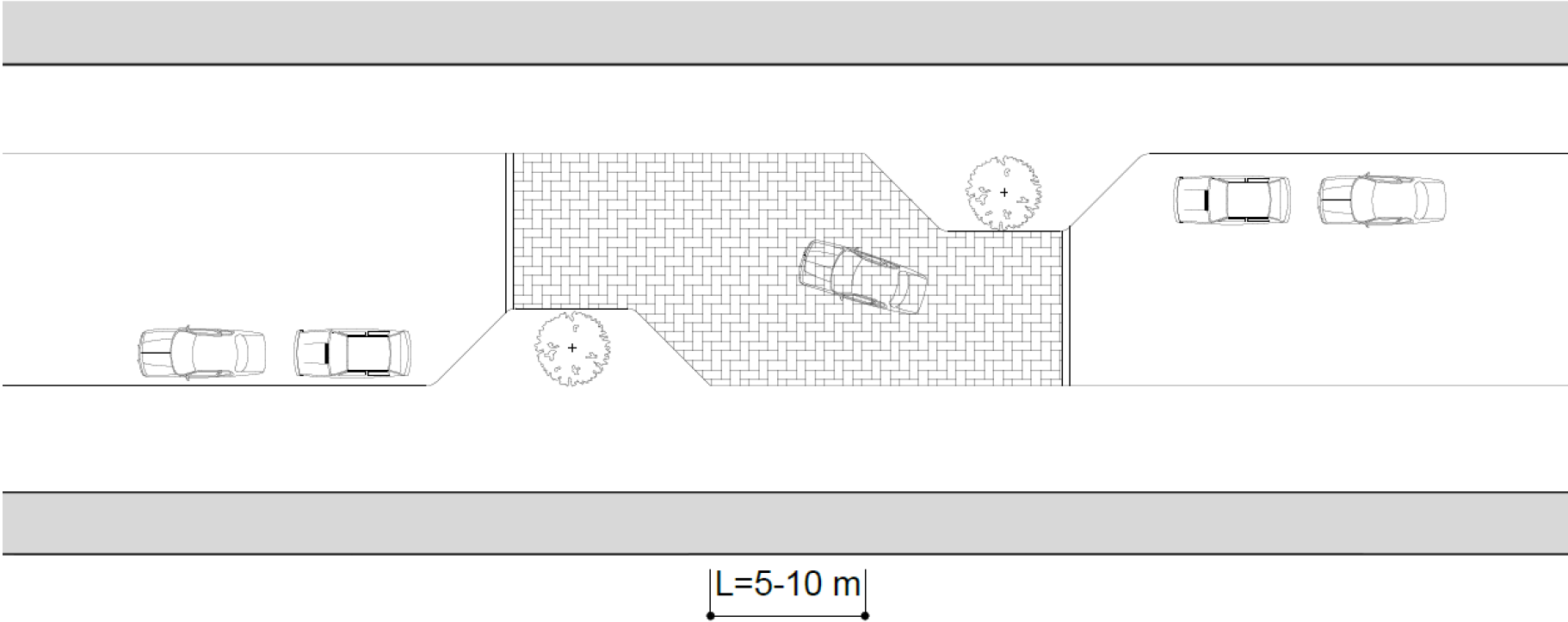

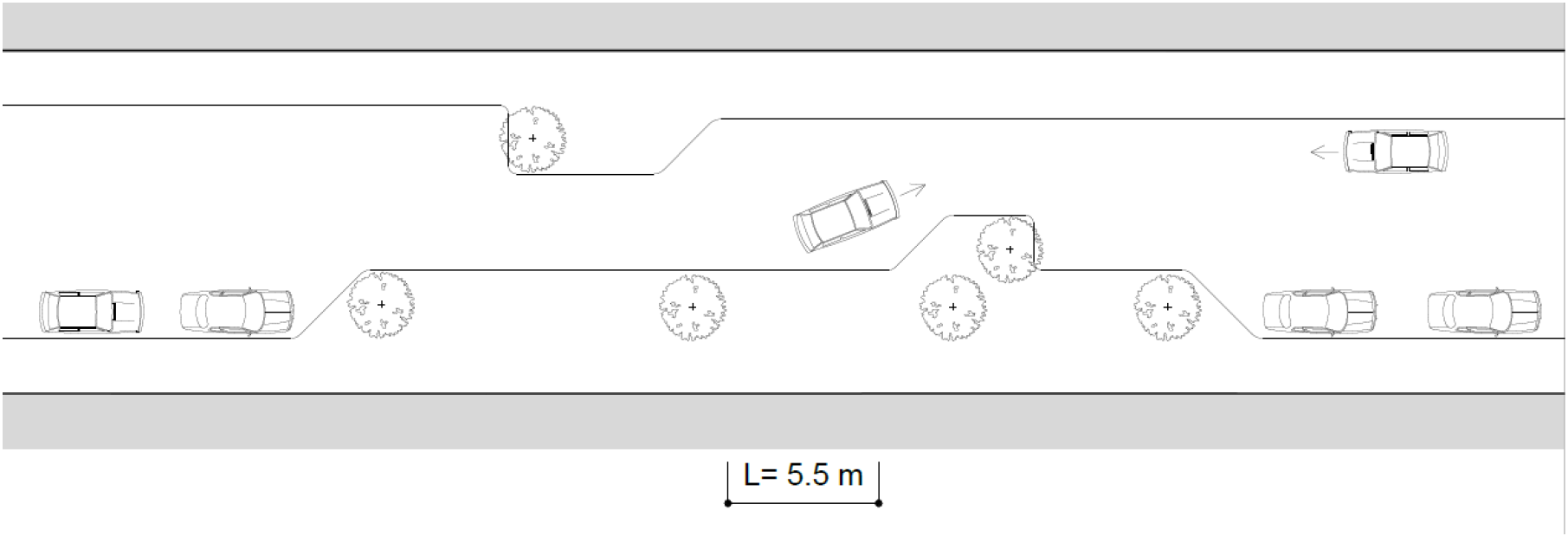

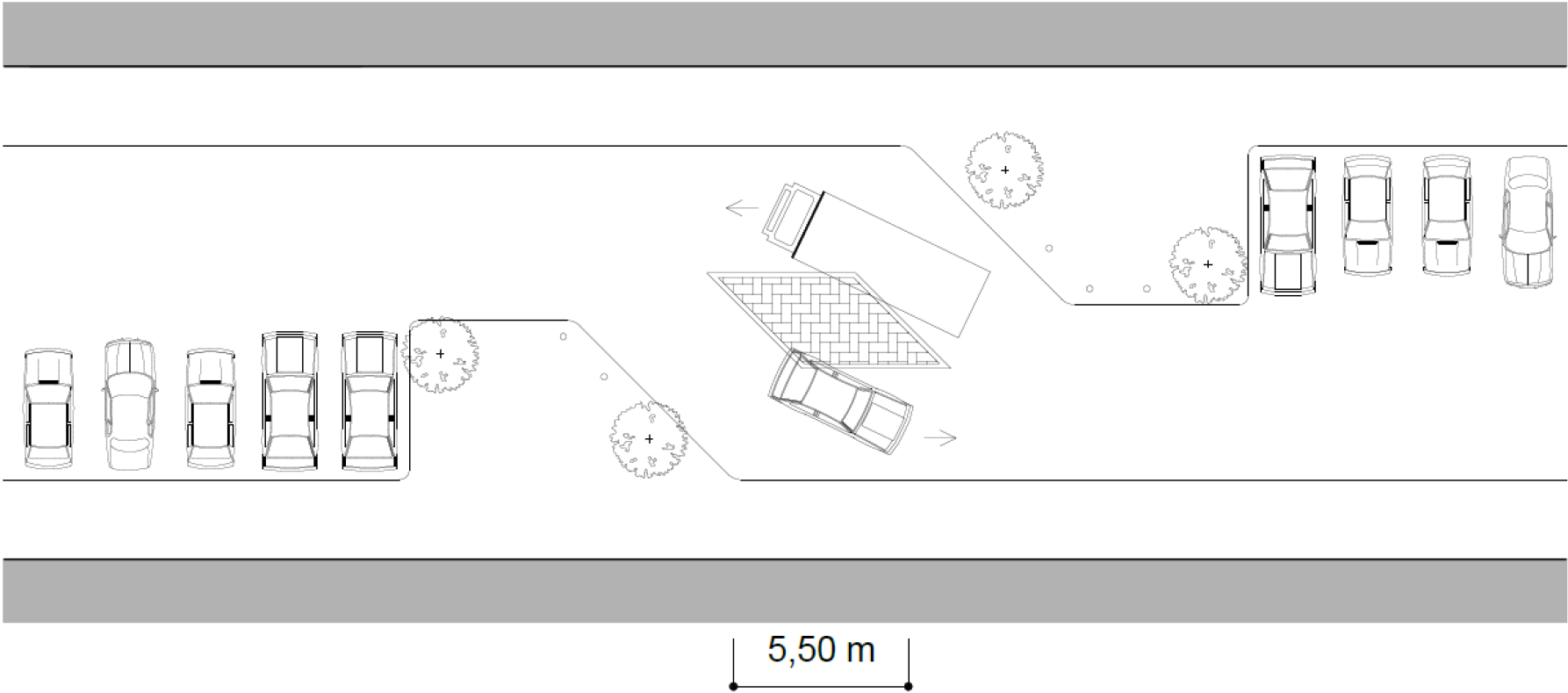

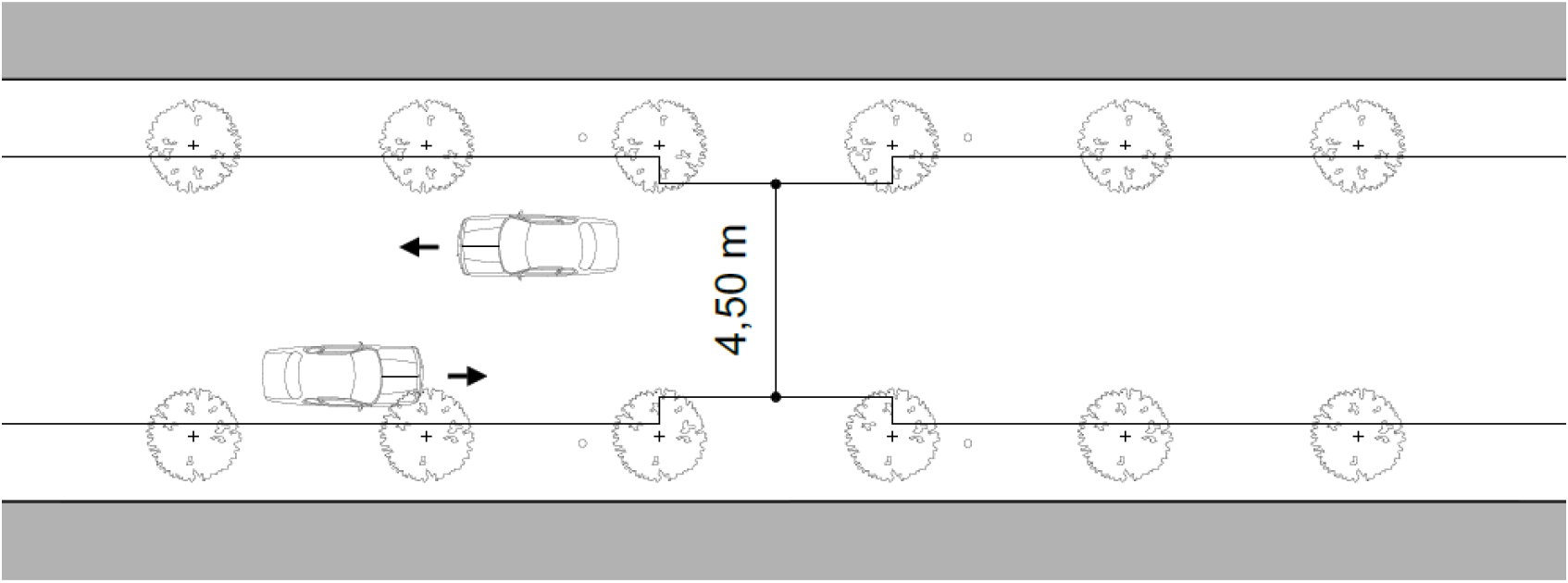

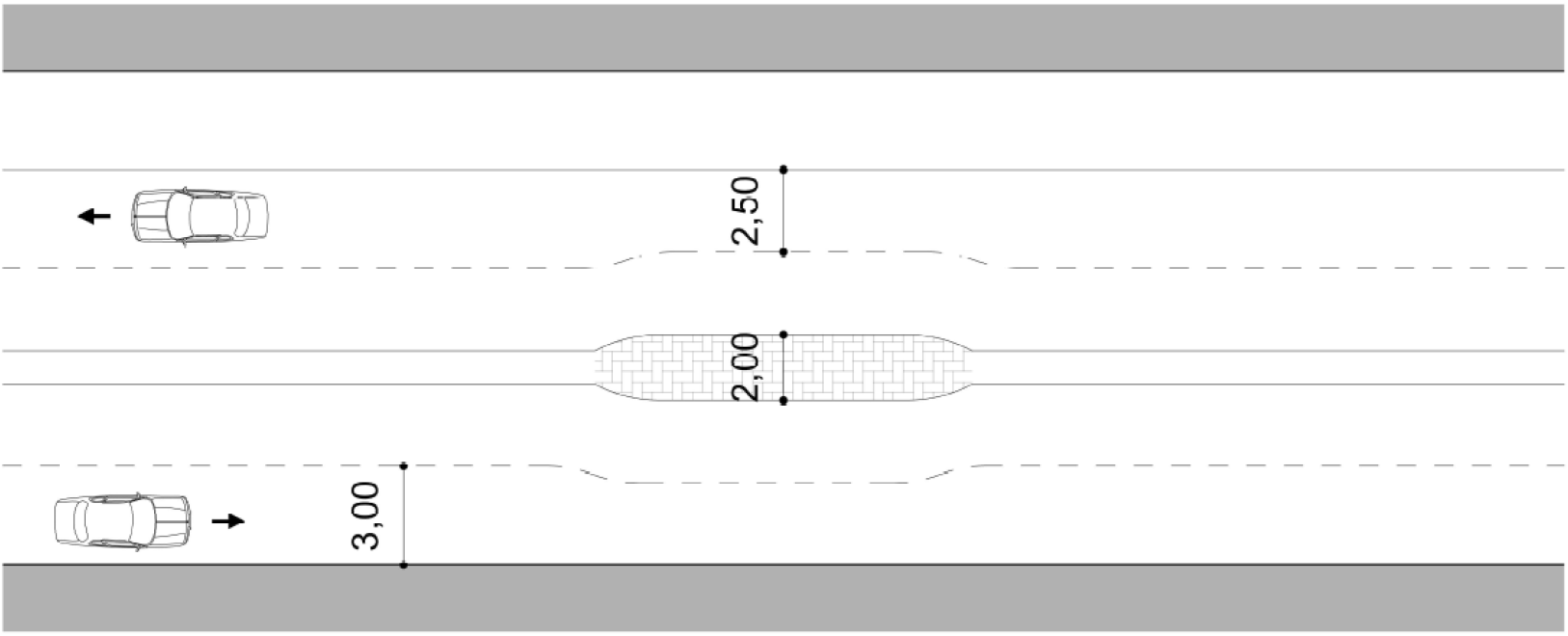

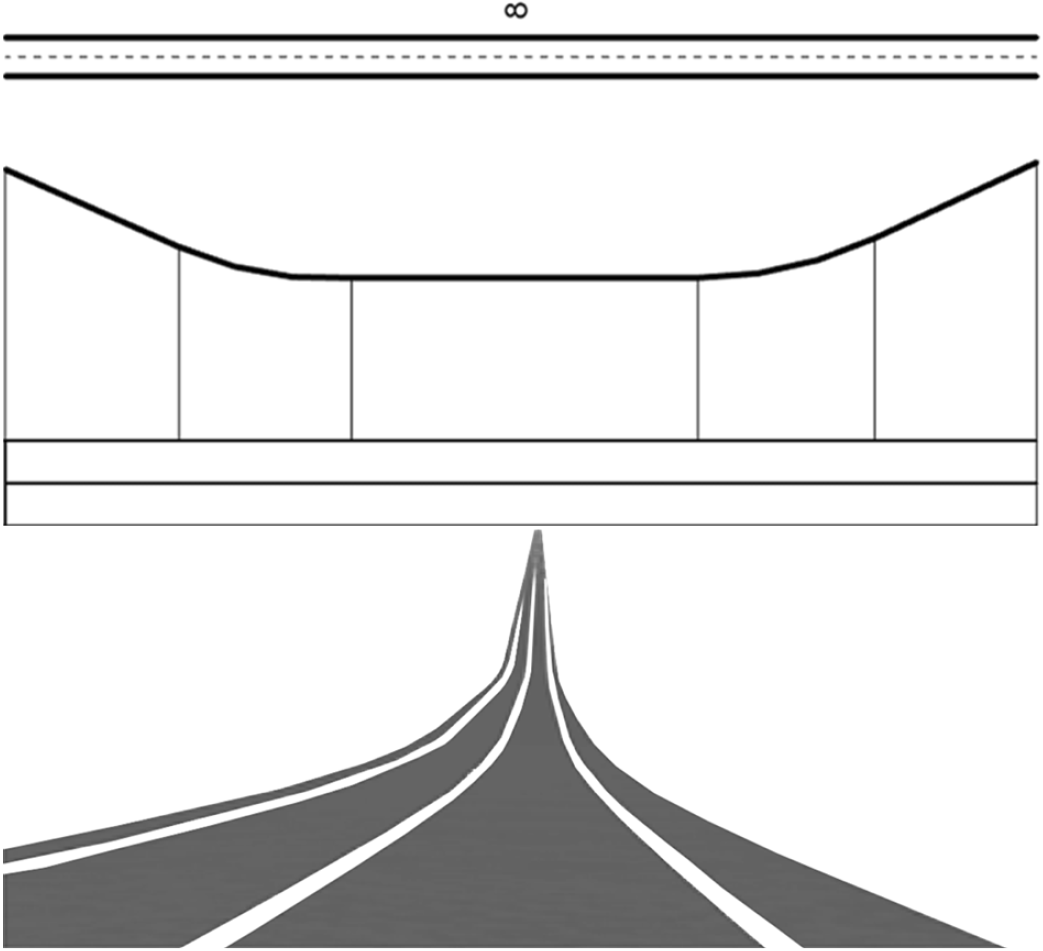

5.6.3. Vía terciaria: con un carácter estrictamente local, su función primordial es de habitabilidad, brindar acceso a los predios dentro de las comunidades o para el tránsito exclusivo peatonal o de vehículos no motorizados. Los volúmenes, velocidades y capacidad vial son los más reducidos dentro de la red vial y generalmente las intersecciones no están semaforizadas. Las principales características operacionales y geométricas se indican en la tabla 7.

Tabla 7.- Características operacionales y geométricas de las vías terciarias [1]

Características

|

Valor

|

Volúmenes de servicio máximo

(vehículos /hora/carril)

|

< 400

|

Límite de velocidad [a] [b]

|

30 km/h

|

Derecho de vía

|

6 a 15 m [c]

|

Ancho de carril

|

2,50 a 3,00 m

|

Ancho de banquetas [d]

|

2,50 m (mínimo)

|

Pendiente máxima recomendada

|

15 %

|

Número de carriles efectivos de circulación [e]

|

máximo 2 por sentido

|

[1] Adaptado de Lineamientos de diseño urbano, por Corral, C., 1997 &. Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. Servicios técnicos: anteproyectos. Estudios. Trabajos de laboratorio. Proyectos ejecutivos arquitectónicos y de obras viales. Libro 2. Tomo I, por SOBSE, 2014.

[a] Sujeto a los reglamentos de tránsito o a lo que disponga la autoridad correspondiente.

[b] 20 km/h en zonas y entornos escolares, así como en zonas de hospitales, asilos, albergues y casas hogar.

[c] Se debe consultar la normativa de los centros de población debido a que hay variaciones en el límite mínimo permitido.

[d] Se debe aumentar conforme a la demanda peatonal. En zonas históricas el valor mínimo puede ser 2,20 m con una franja de circulación peatonal de 1,50 m, en caso contrario, se debe implementar una calle de tránsito mixto.

[e] Los carriles efectivos de circulación incluyen carriles para uso exclusivo de transporte público.

|

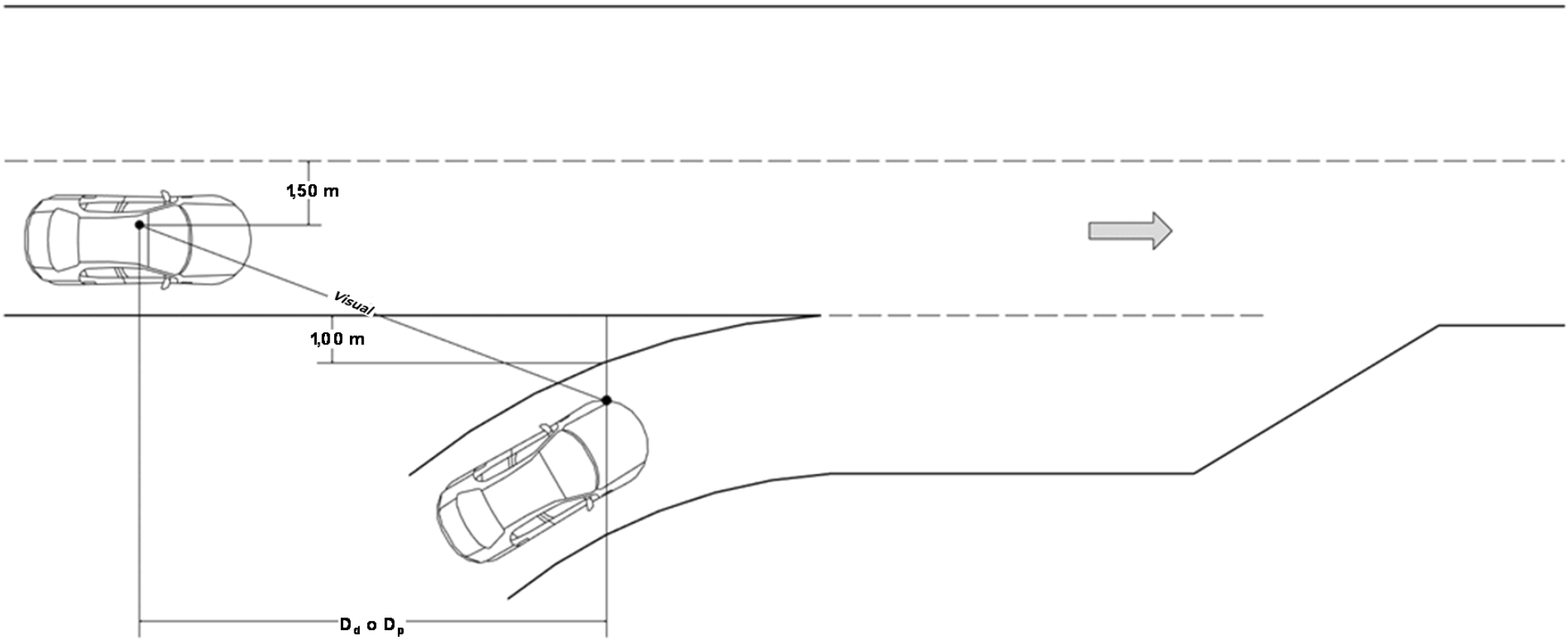

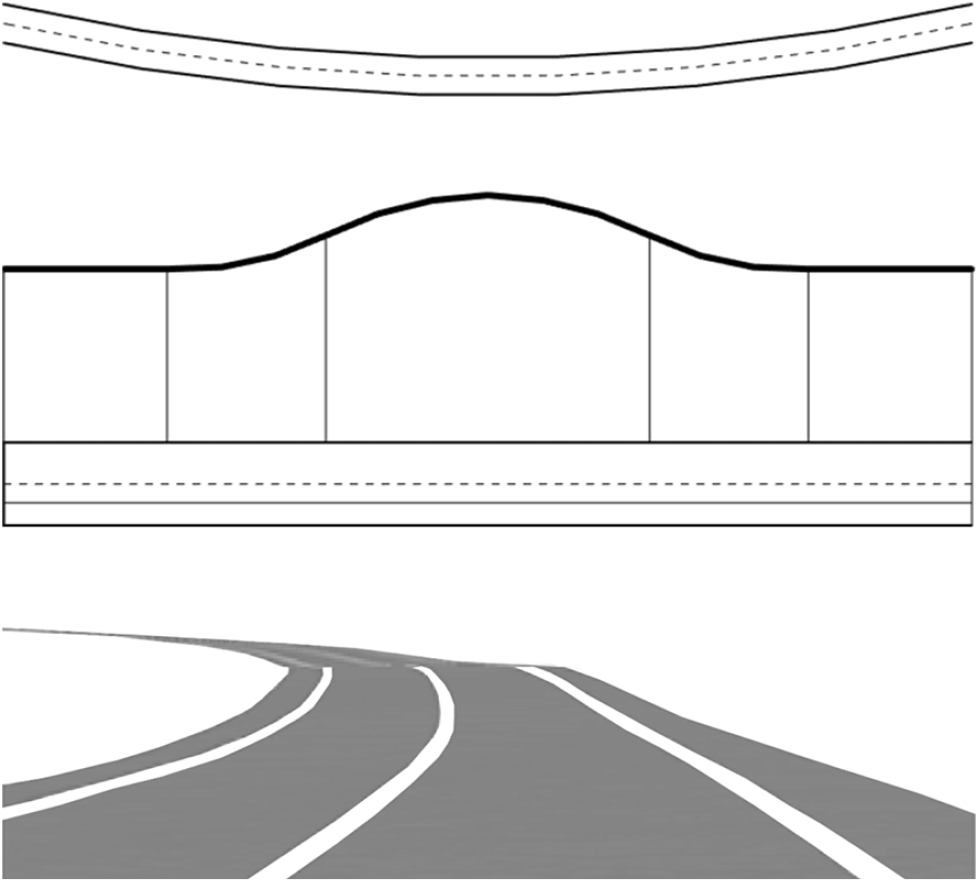

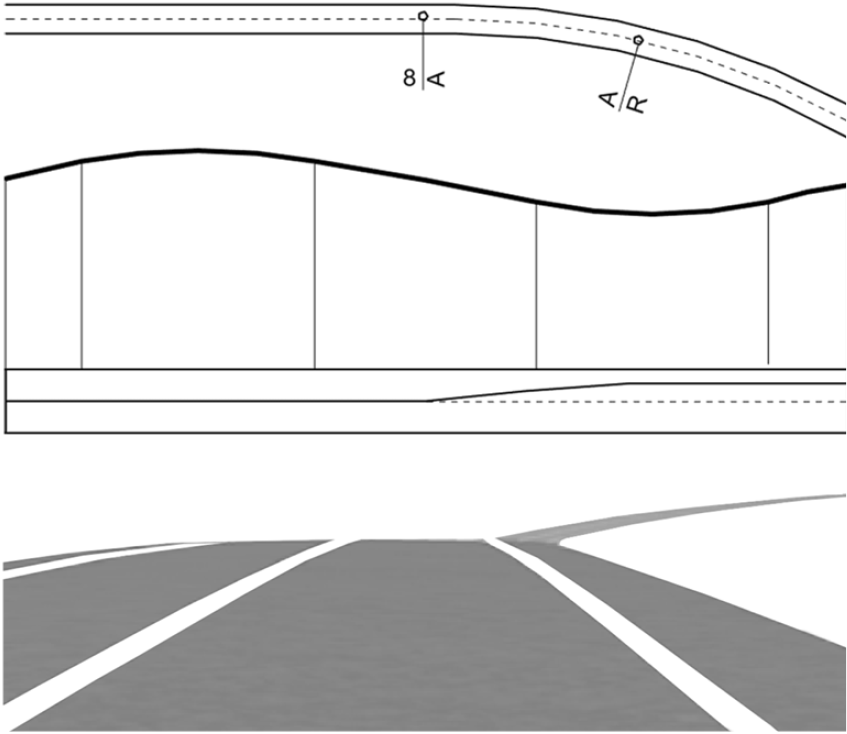

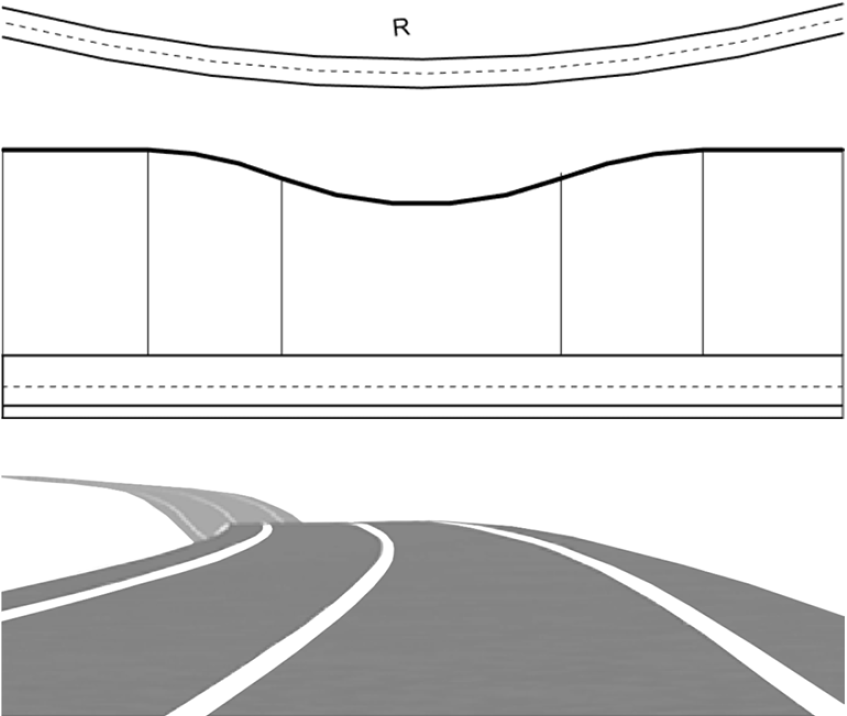

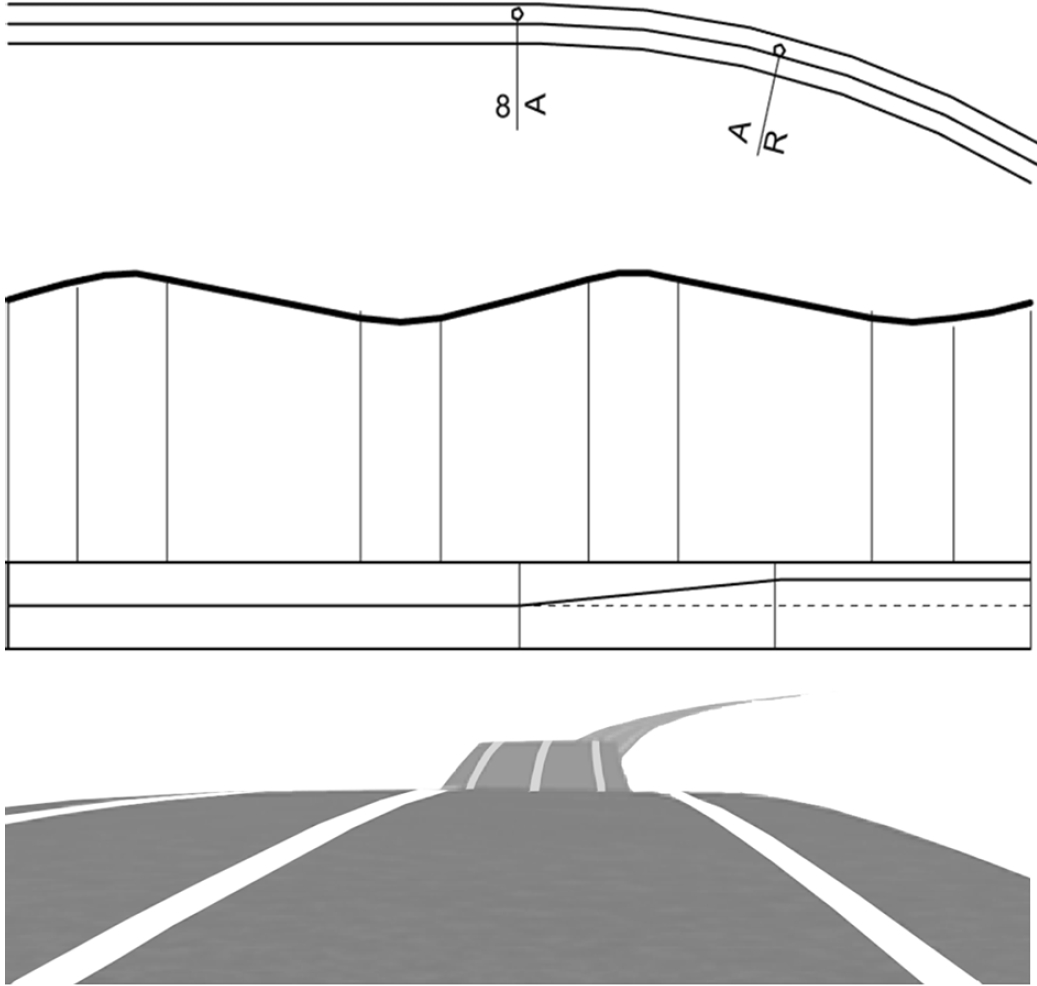

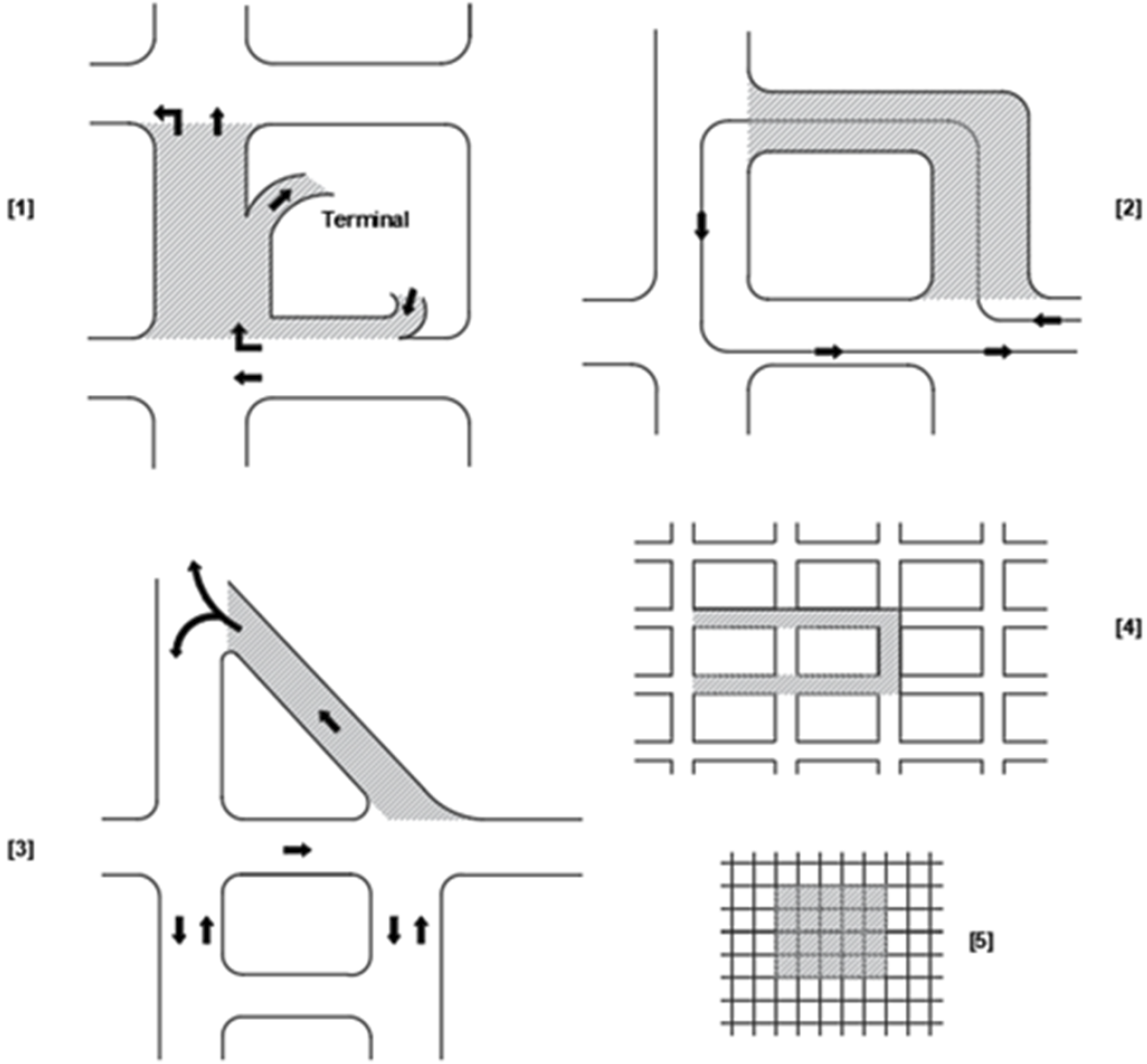

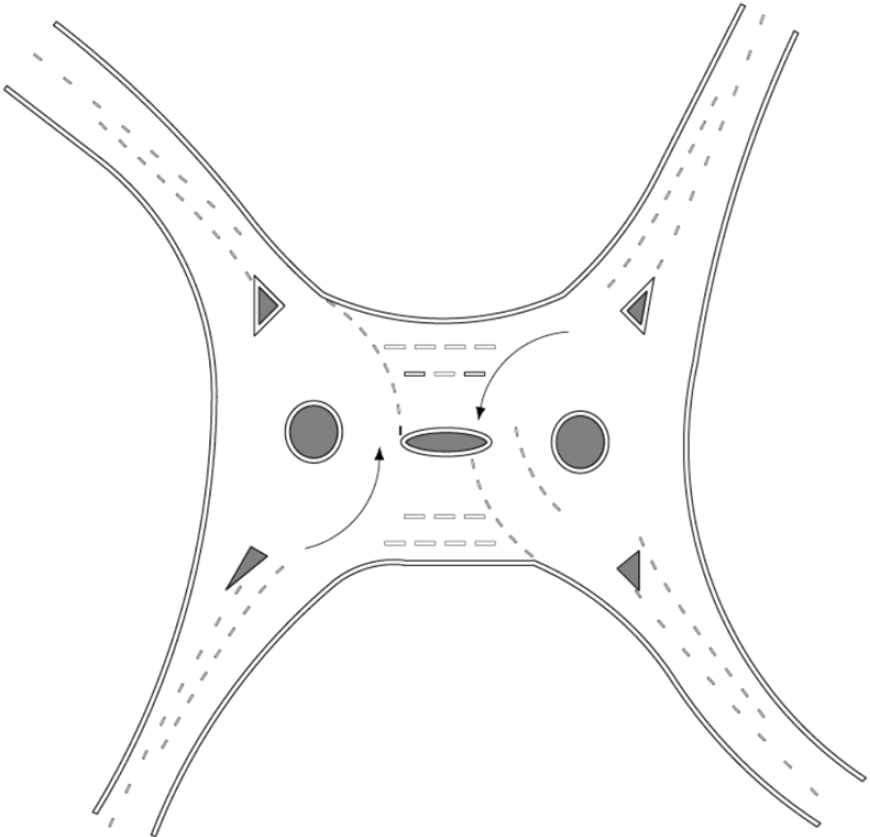

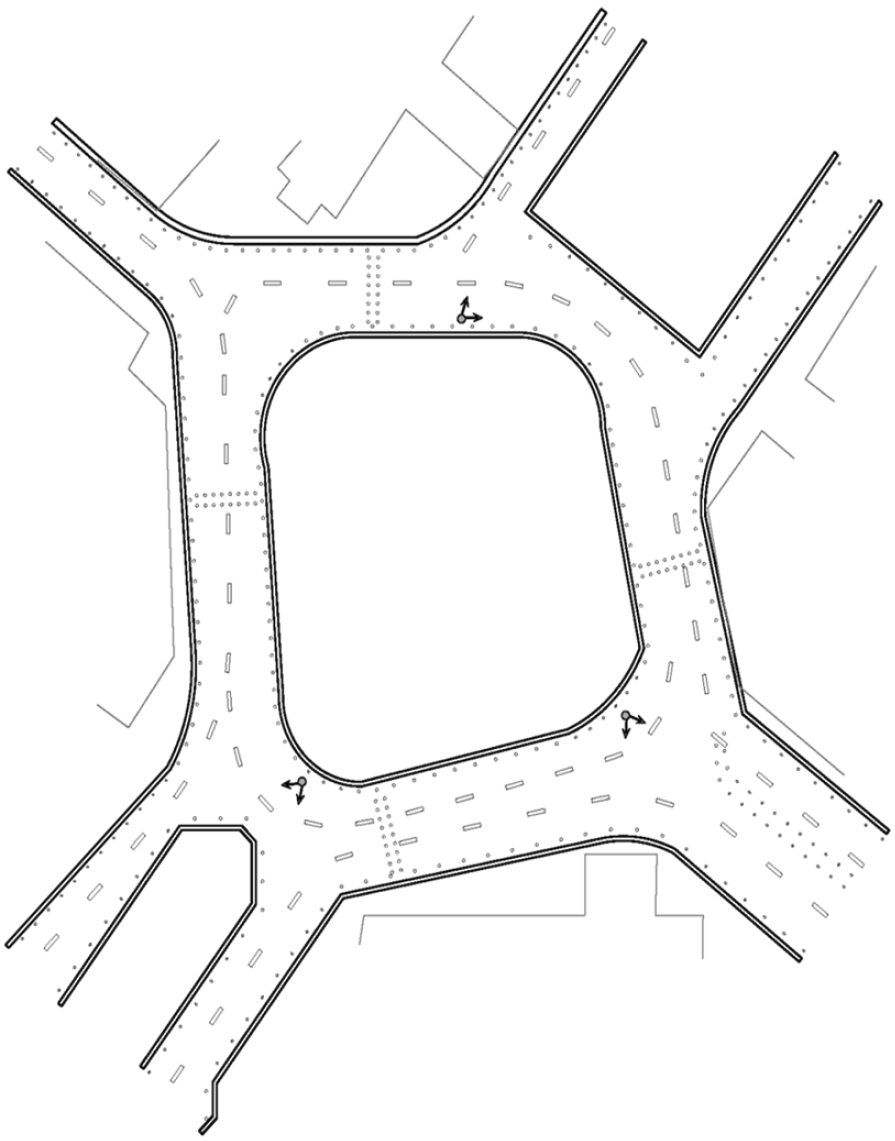

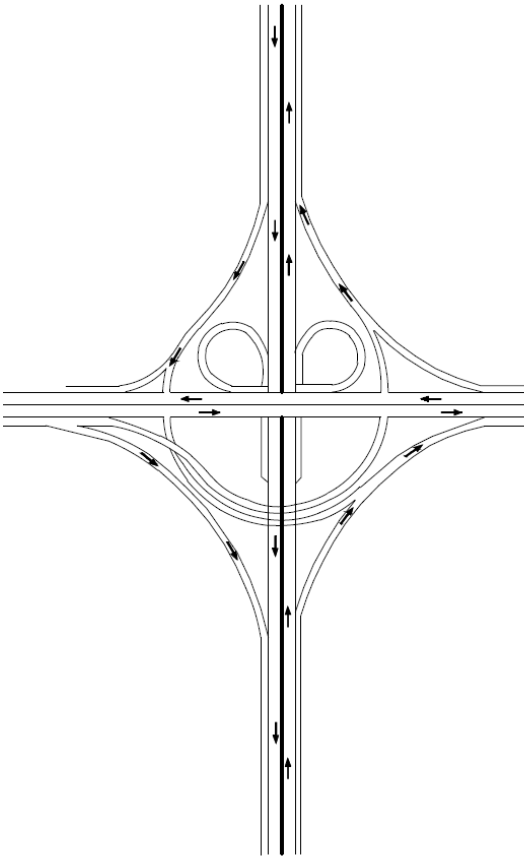

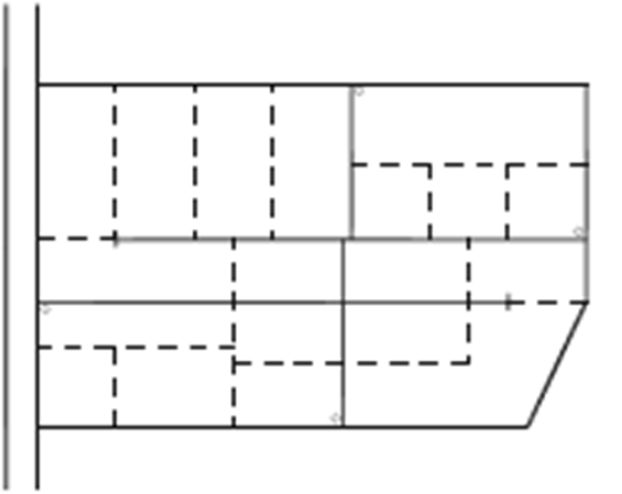

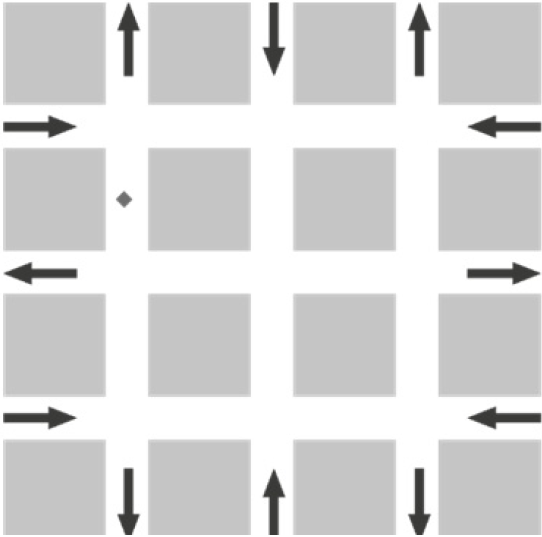

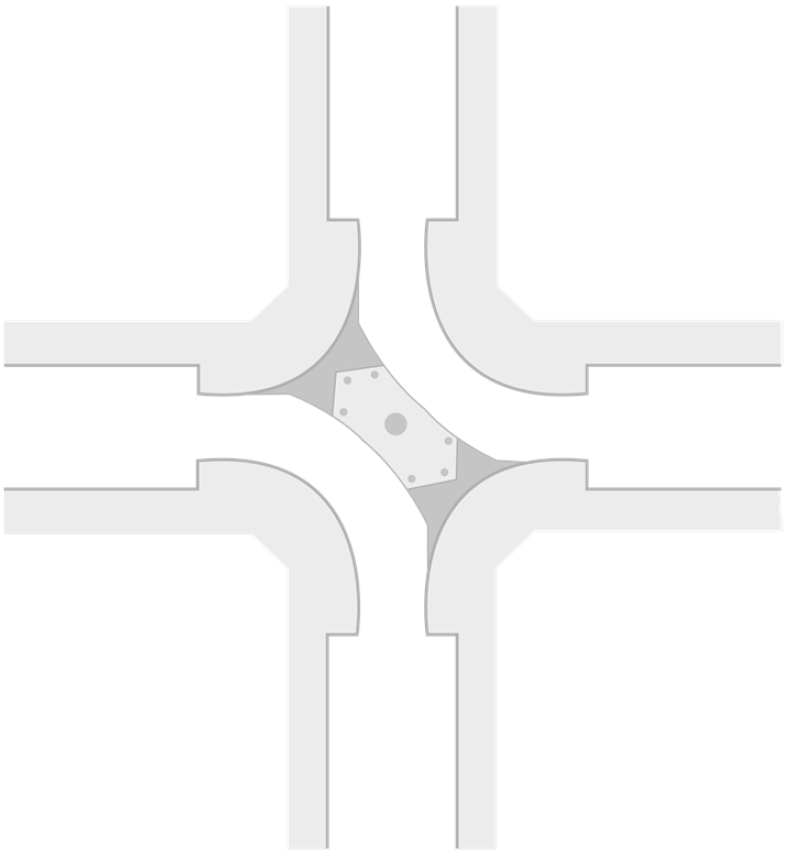

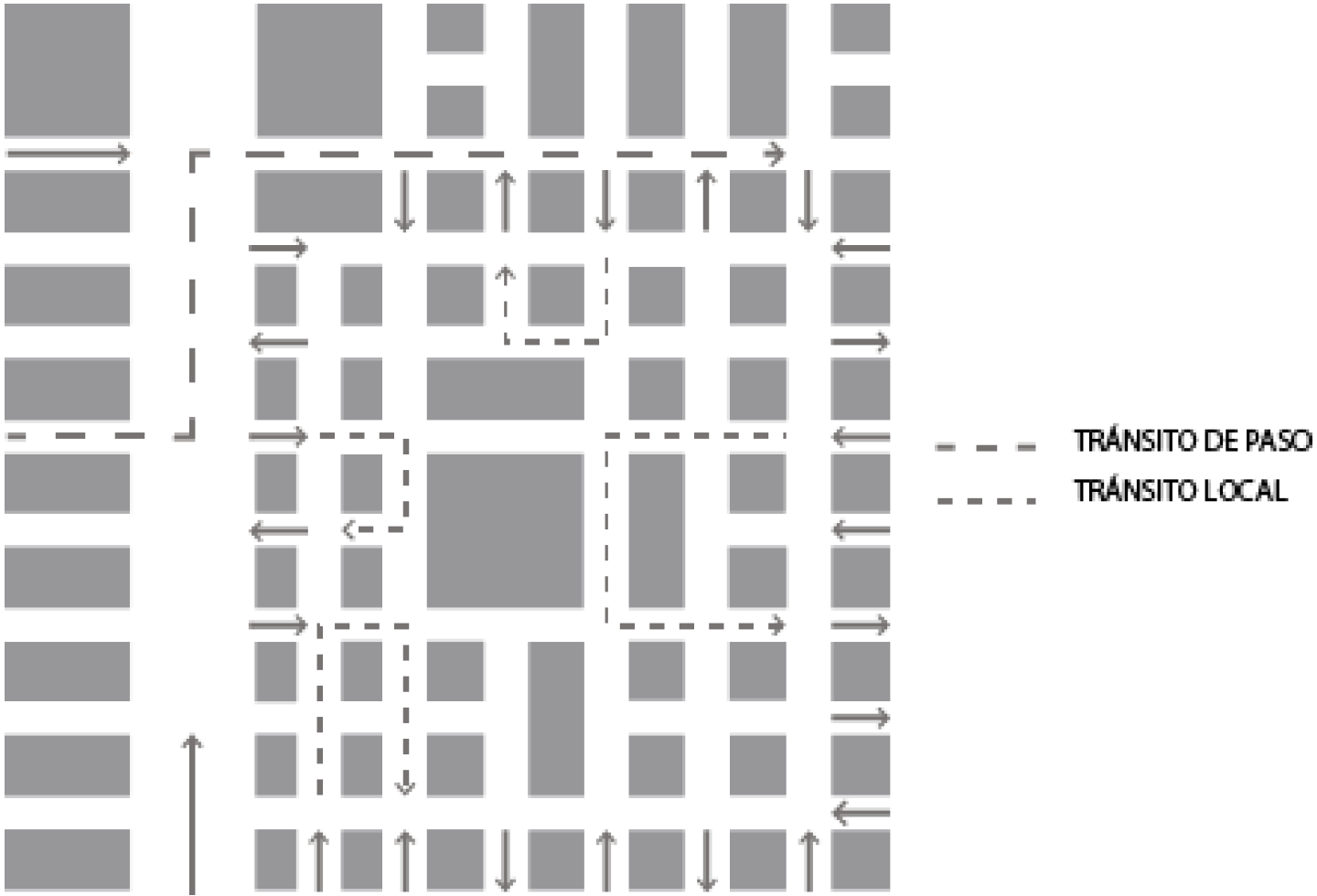

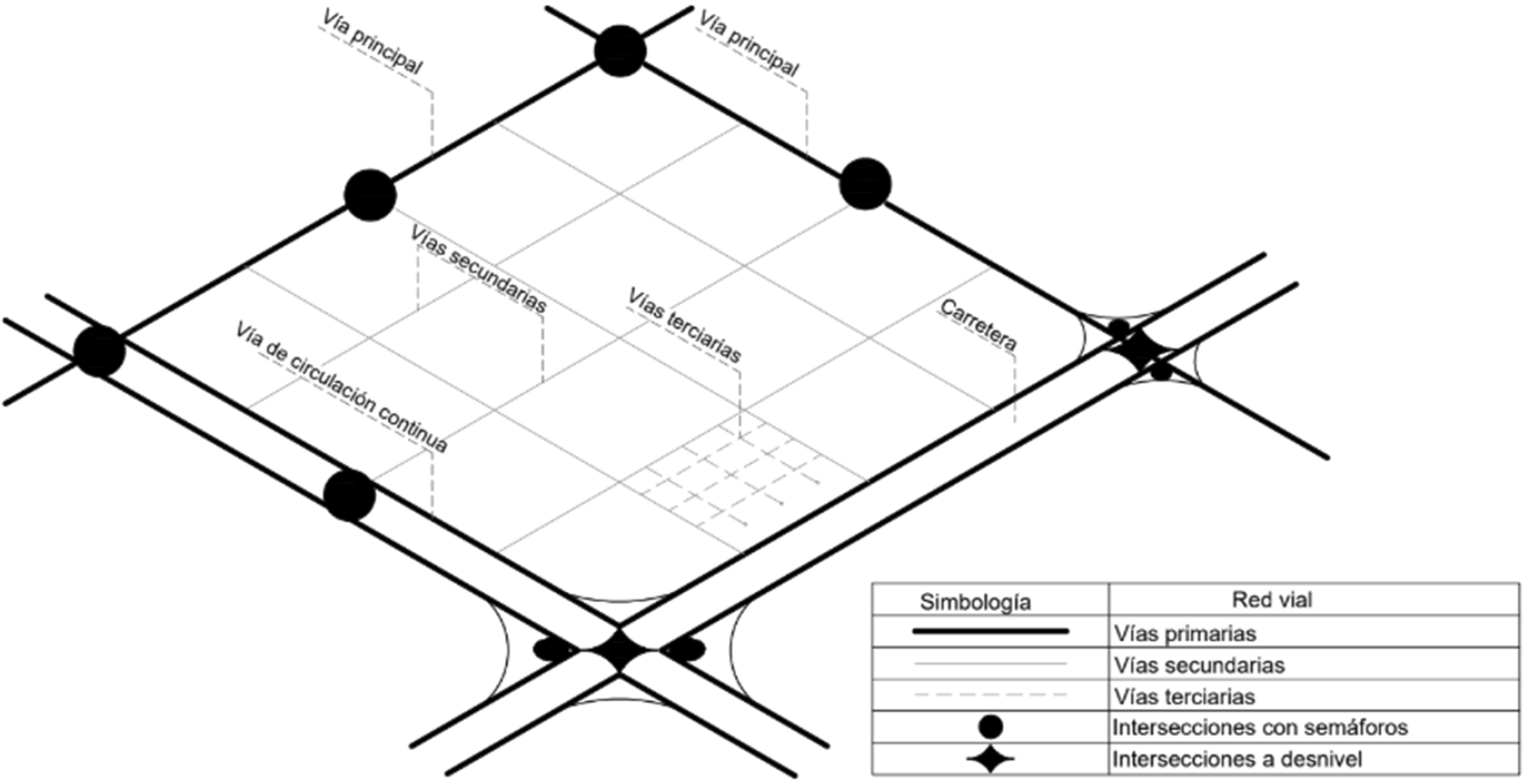

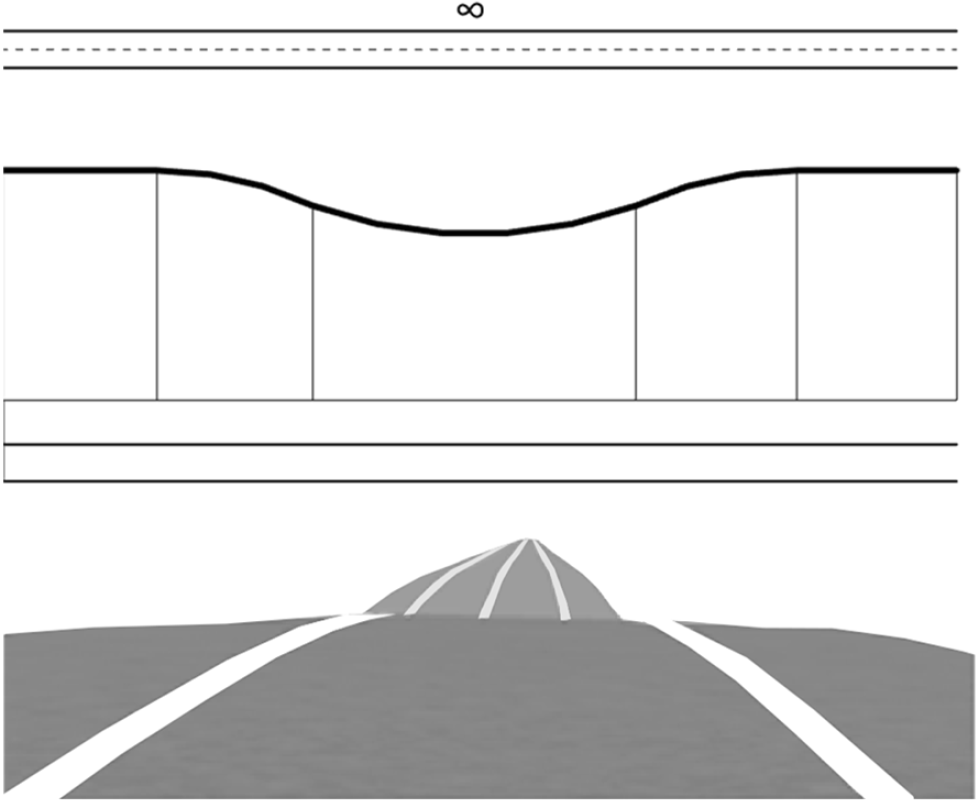

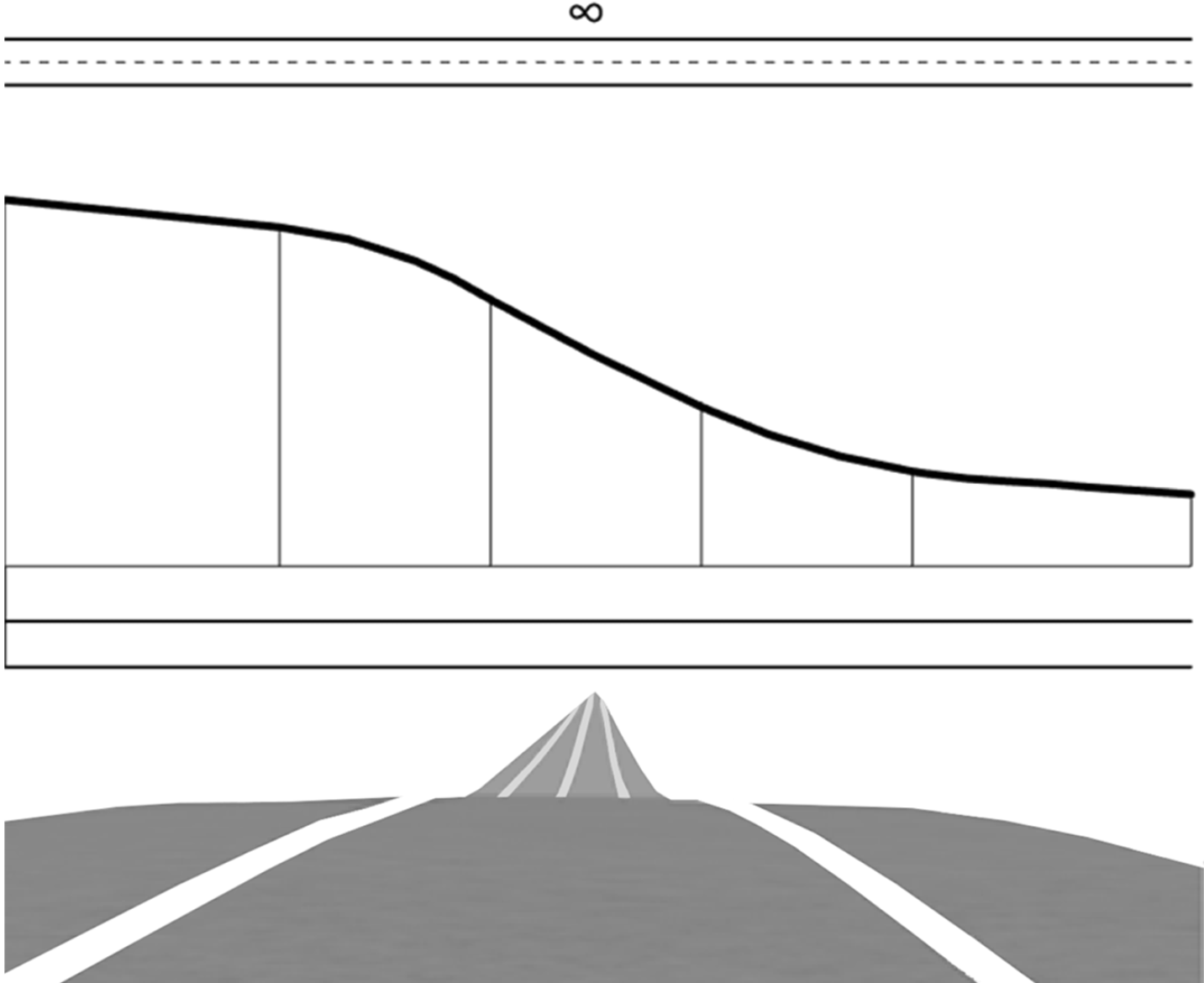

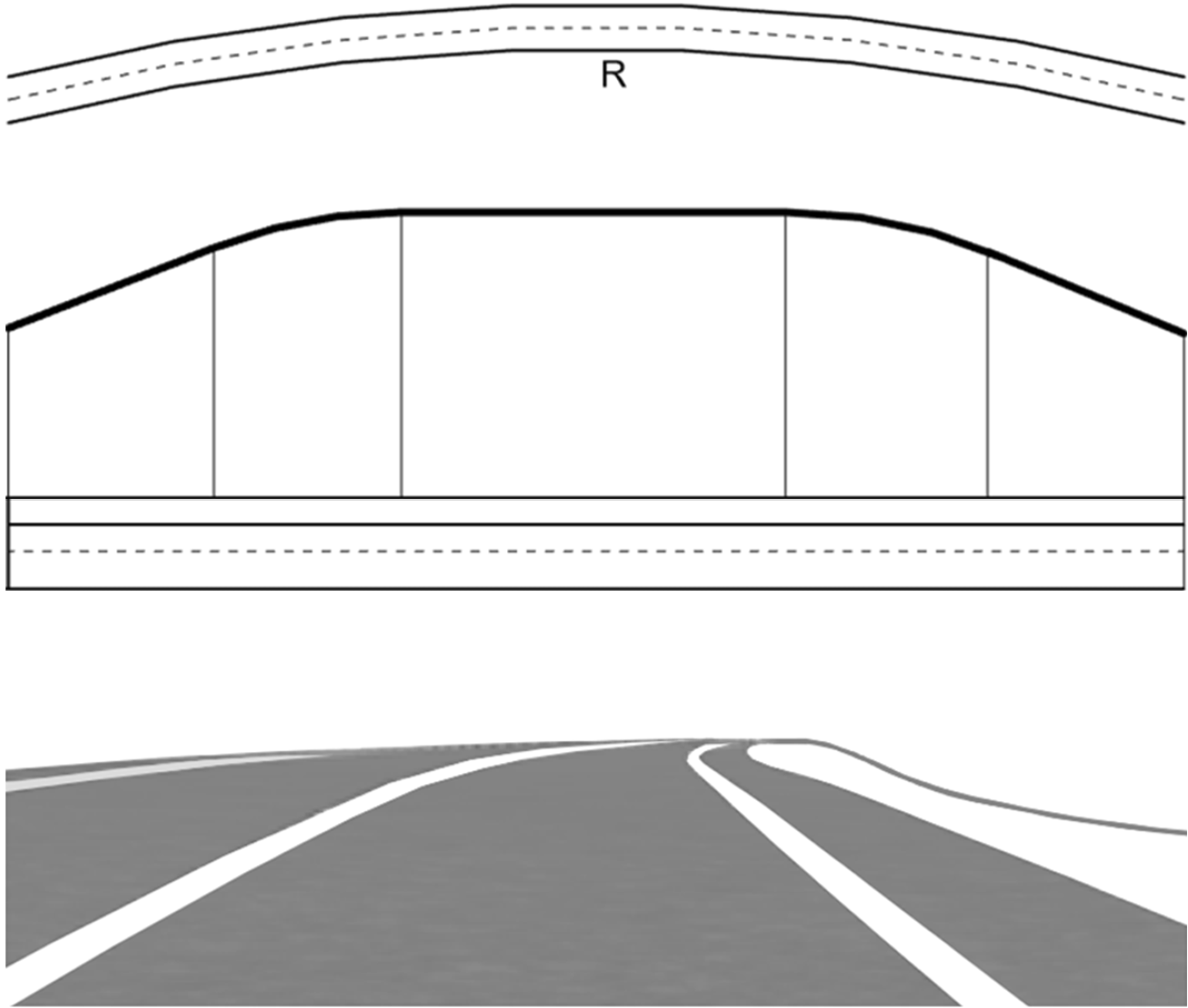

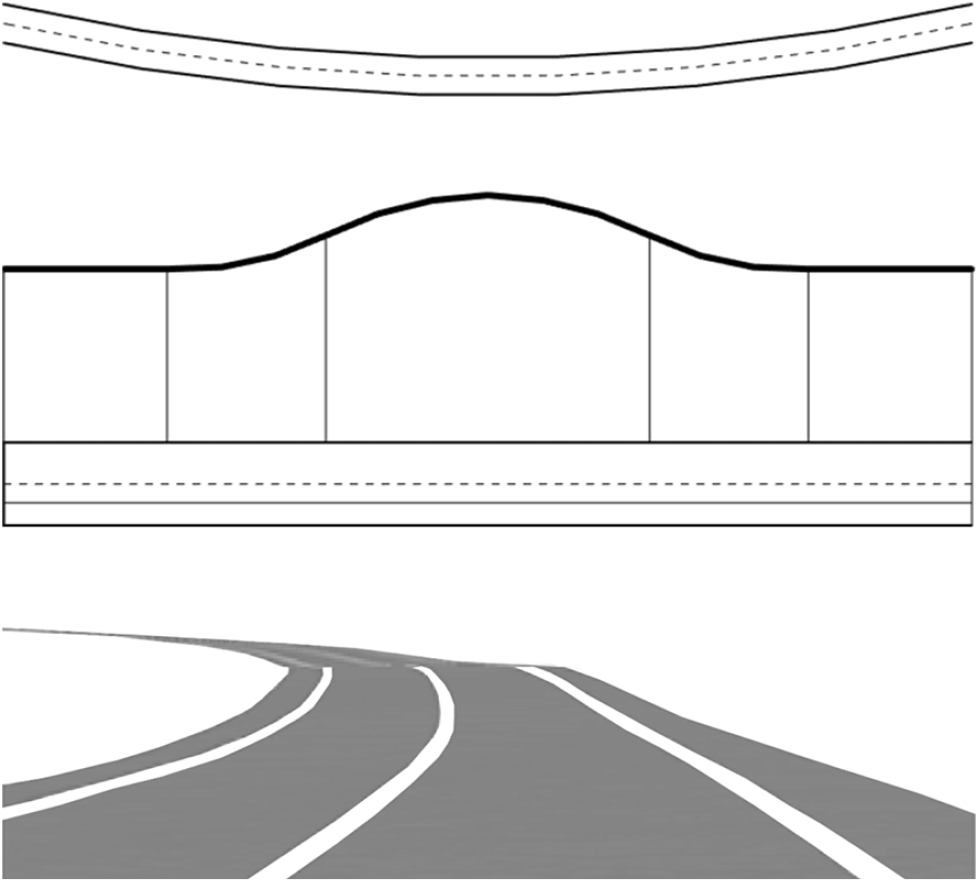

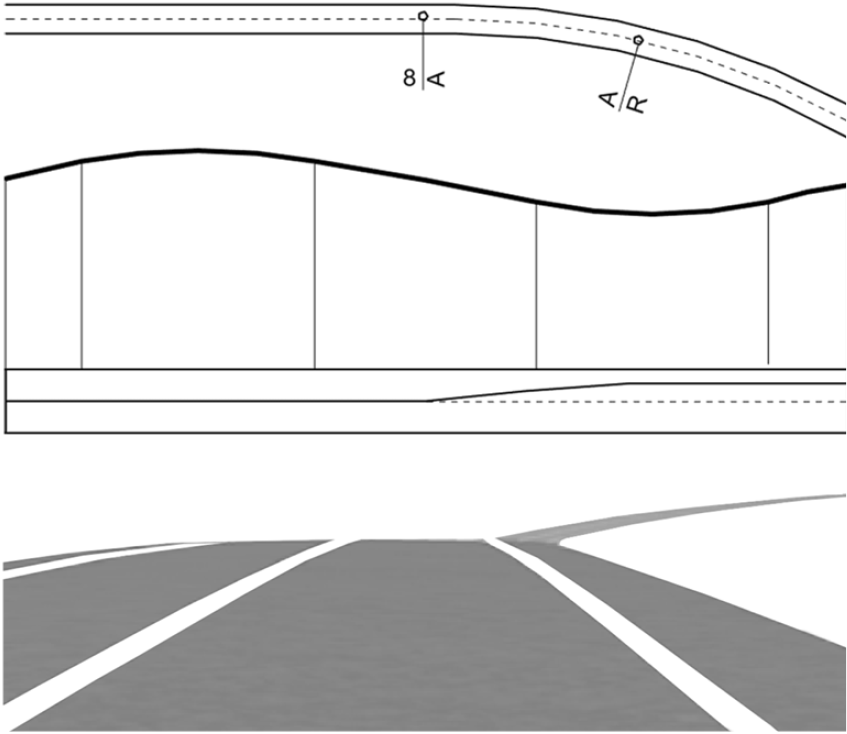

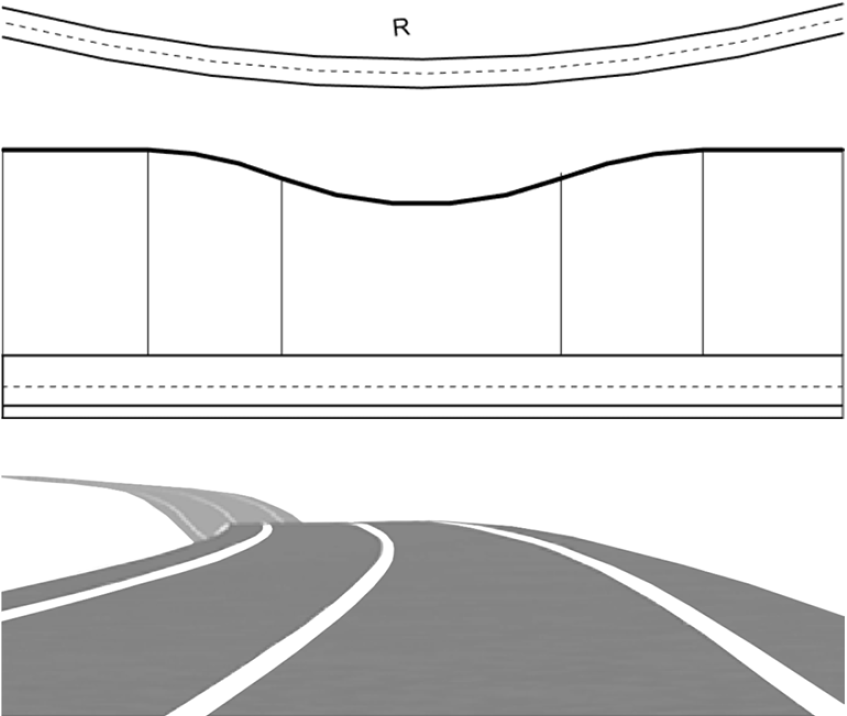

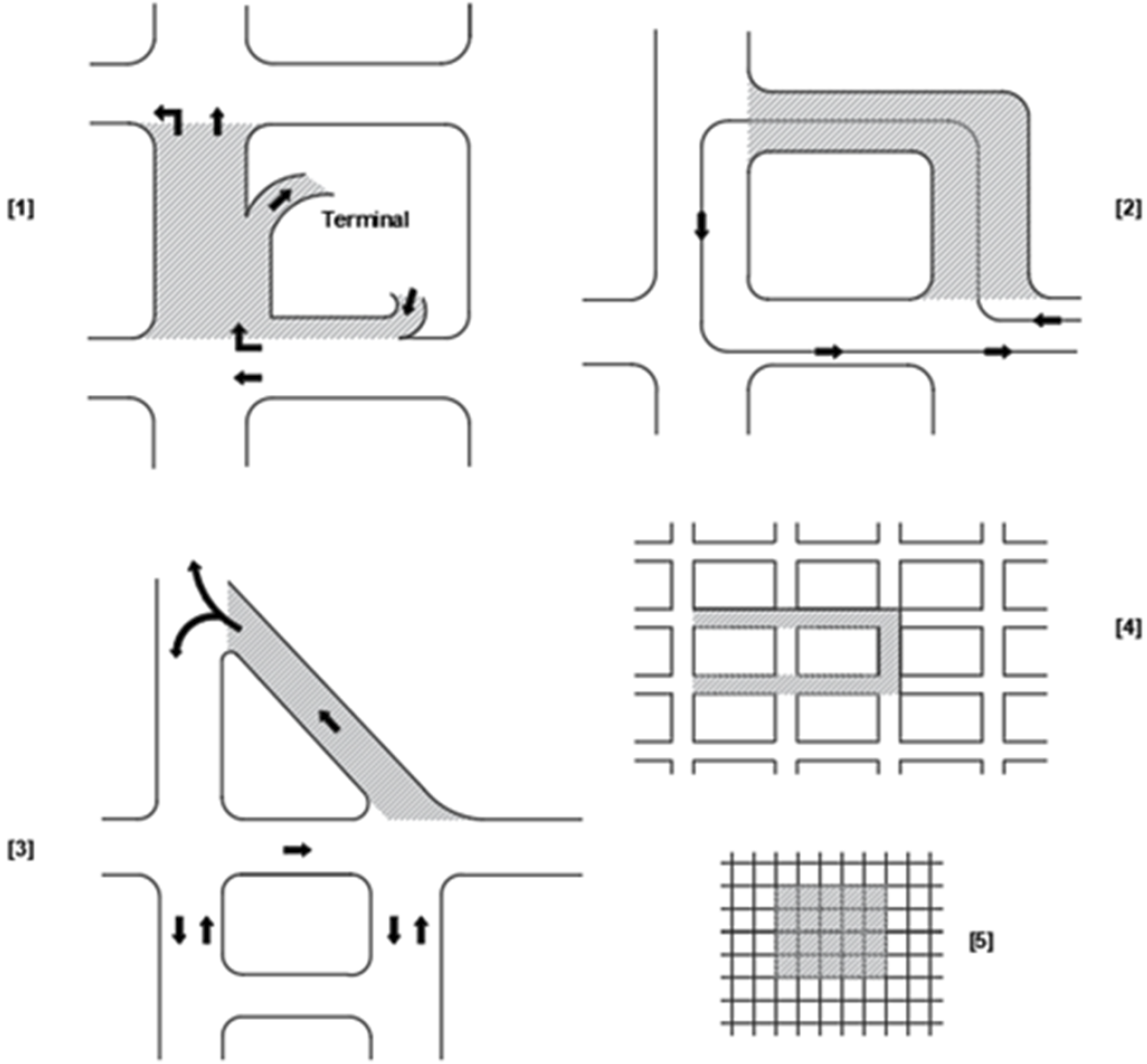

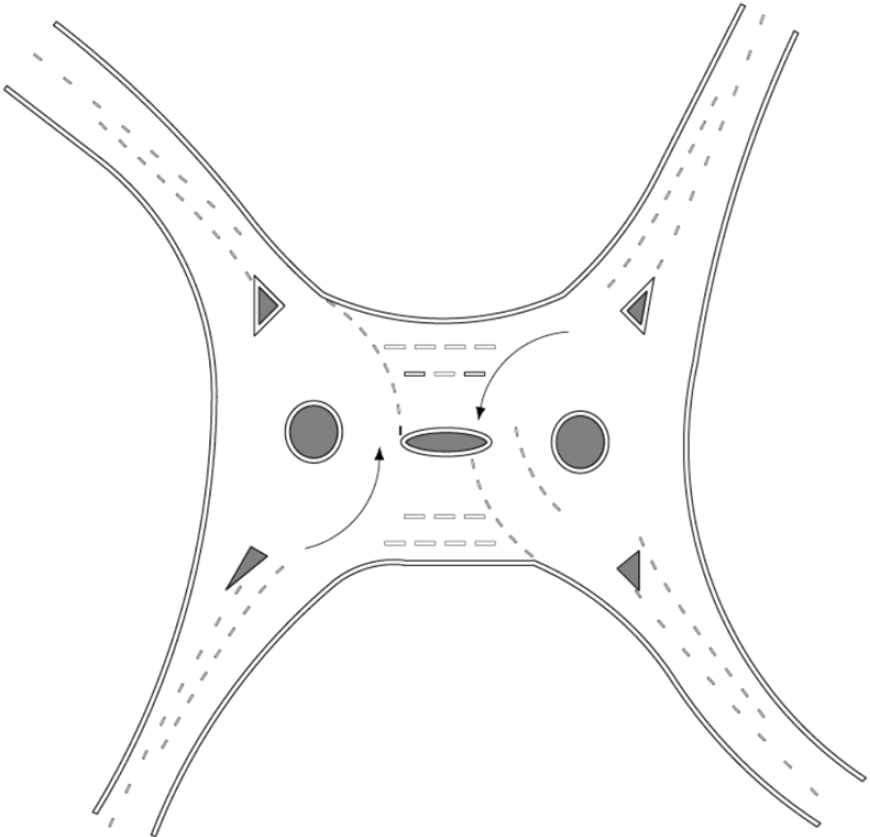

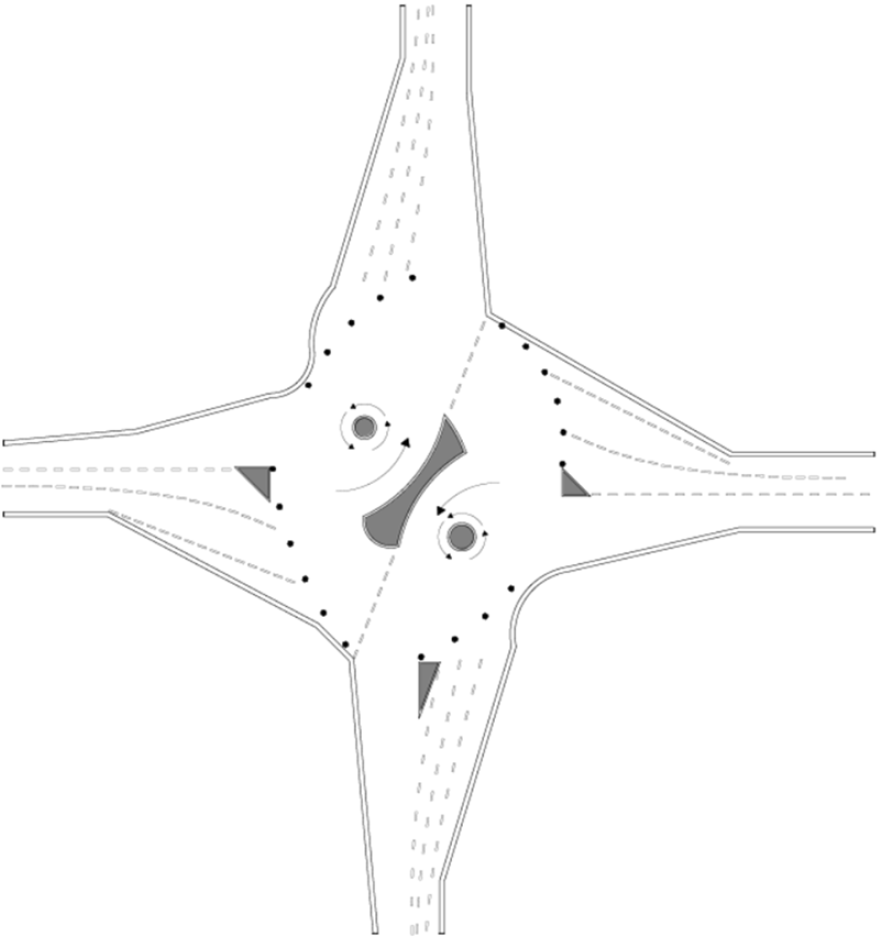

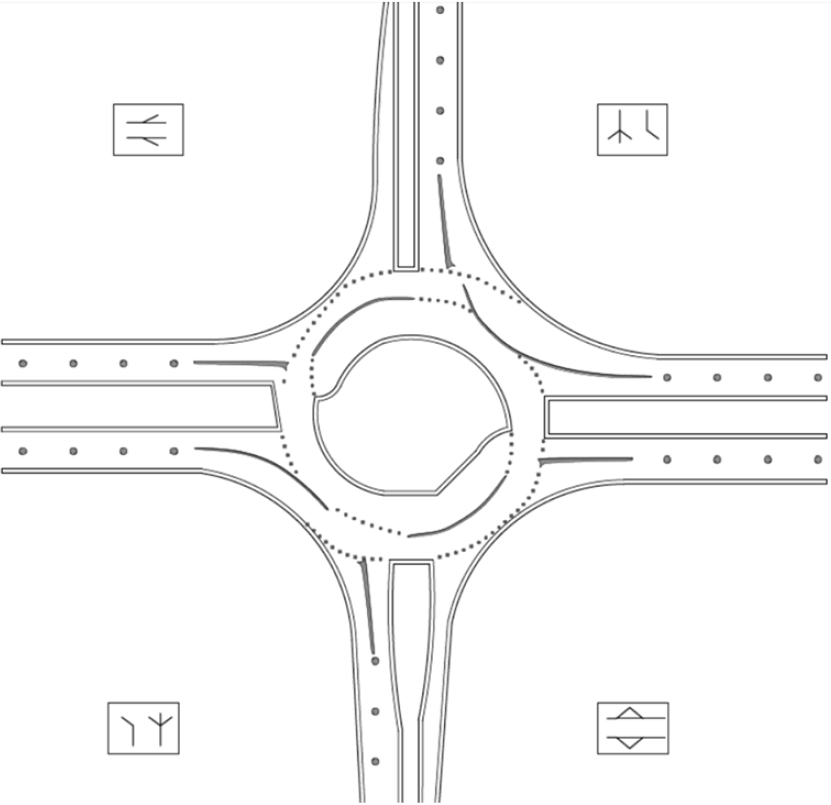

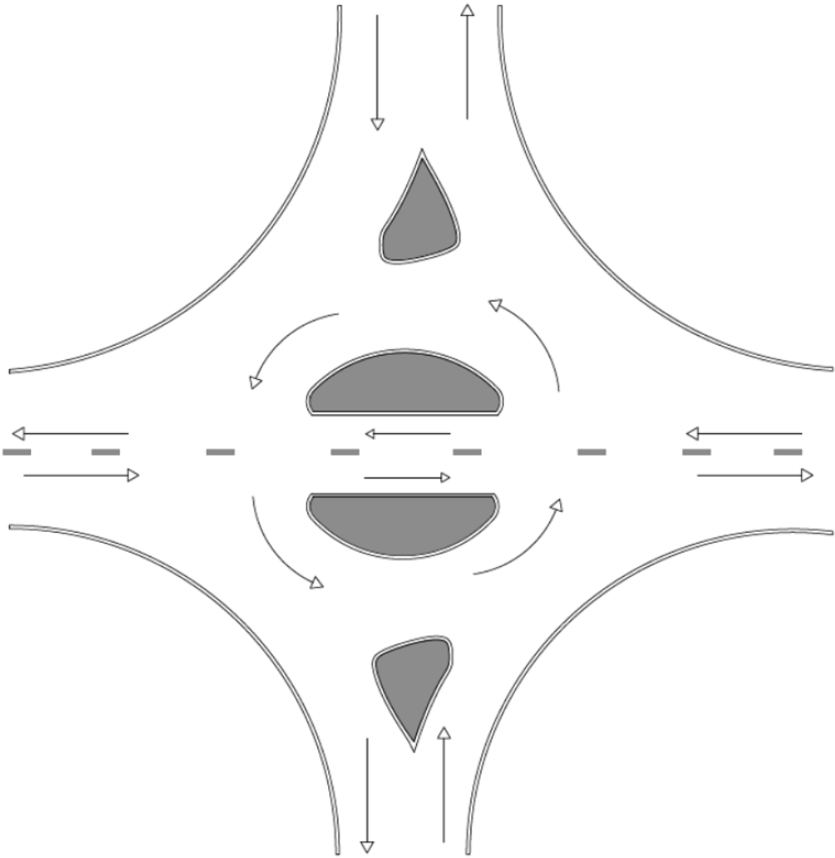

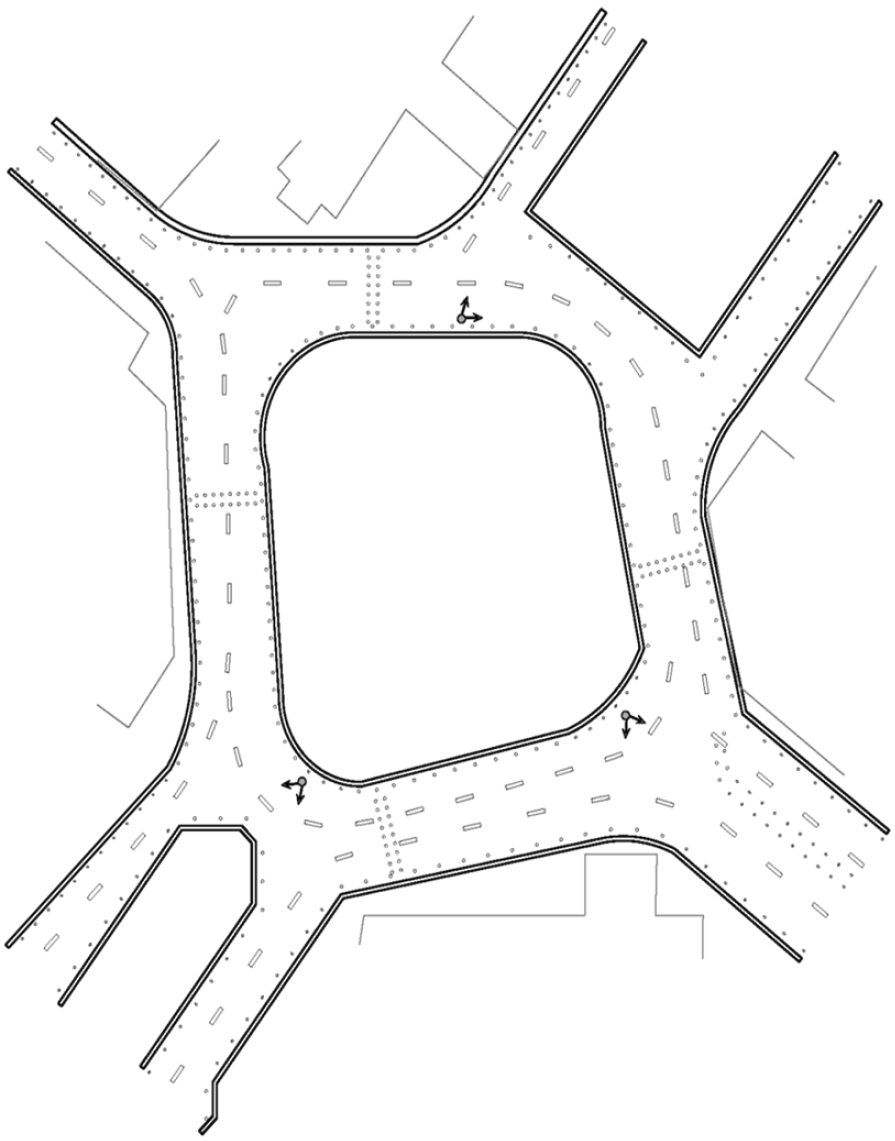

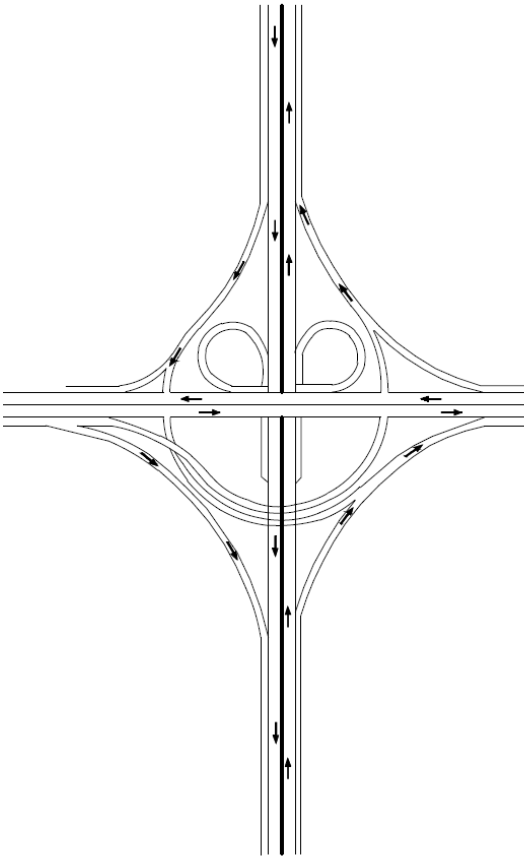

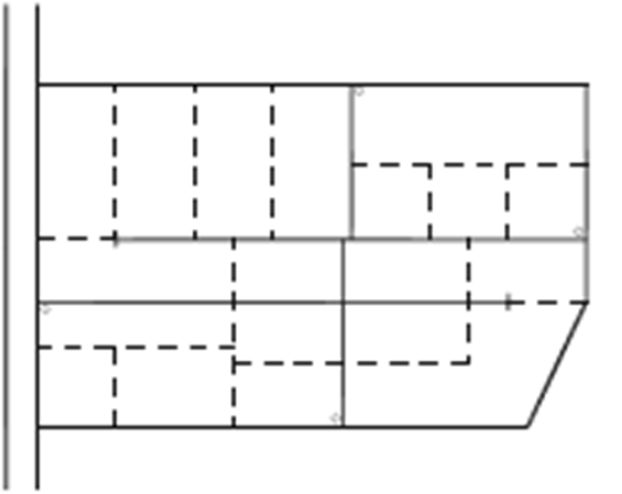

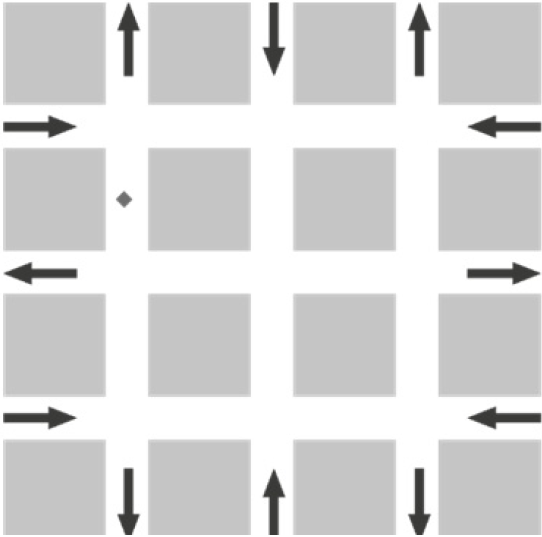

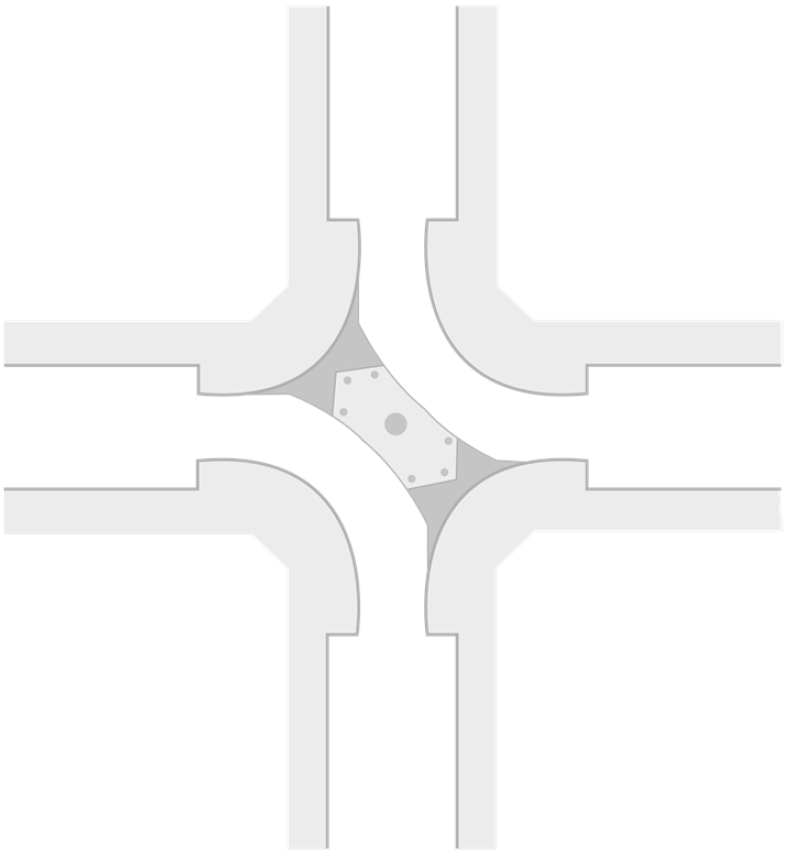

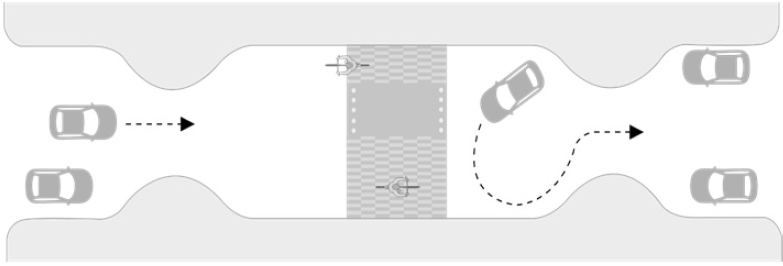

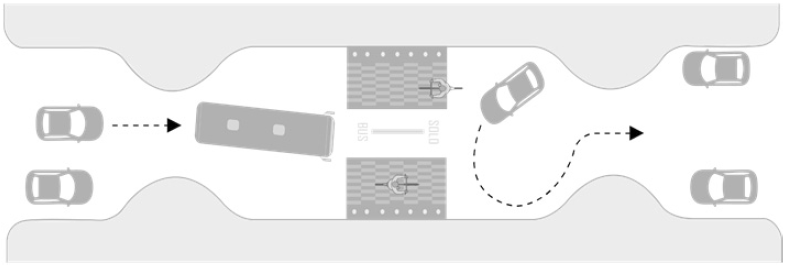

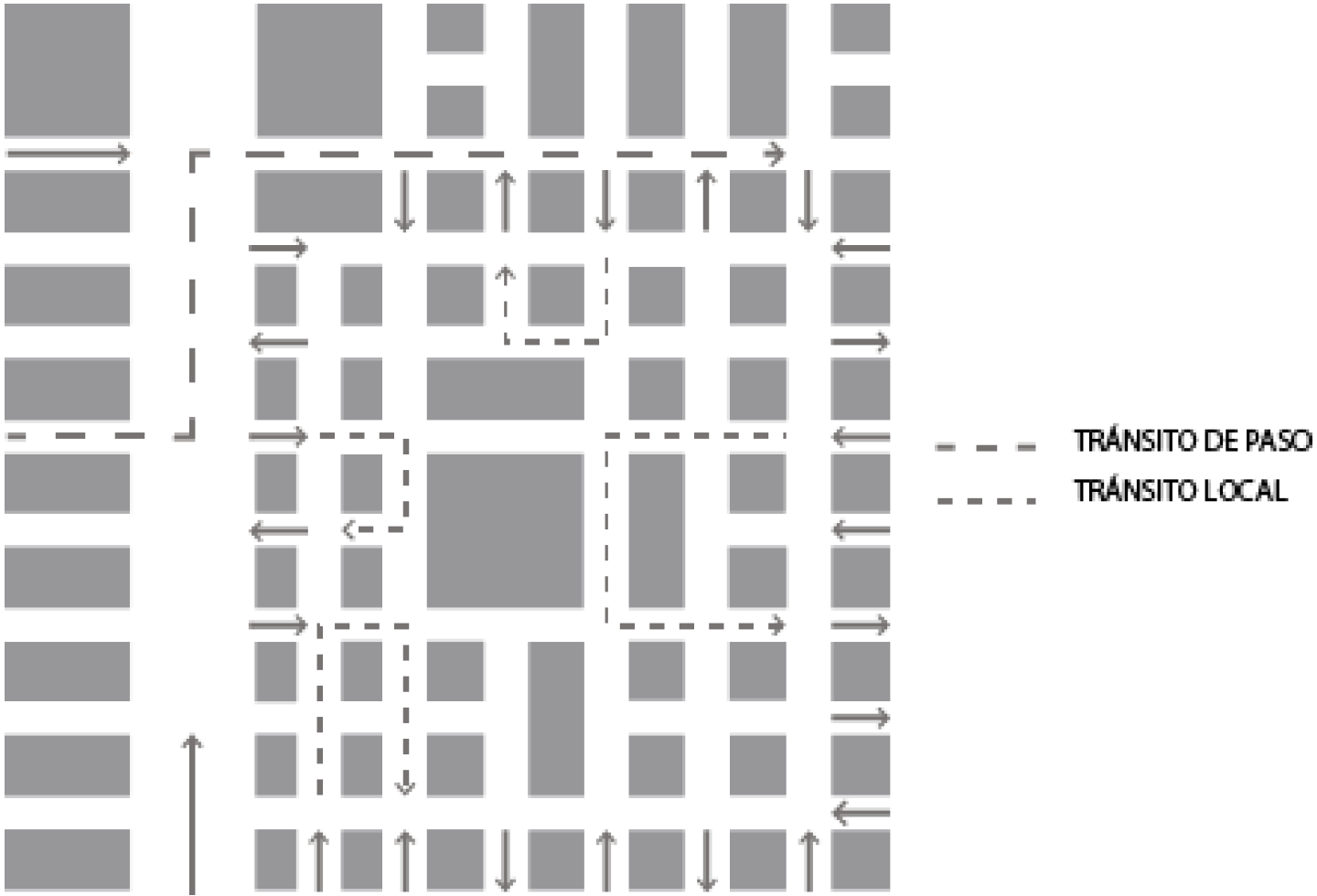

Bajo este contexto, en la figura 2 se ejemplifican los sistemas viales urbanos.

Figura 2.- Ejemplo de la traza urbana conforme a la jerarquía vial [1]

|

[1] Adaptado de Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. Servicios técnicos: anteproyectos. Estudios. Trabajos de laboratorio. Proyectos ejecutivos arquitectónicos y de obras viales. Libro 2. Tomo I, por SOBSE, 2014.

|

6. Proyecto ejecutivo vial urbano

Es el conjunto de planos, especificaciones, normas y procedimientos indispensables para la construcción del proyecto de calle como fue inicialmente concebido, es decir, se desarrolla a nivel de detalle, considerando medidas reales derivadas de estudios específicos.

Durante todo el proceso se debe velar por el control de la calidad de la información generada: documental, revisión y confirmación de la normativa de aplicación, homogeneización y definición de estilos de formatos, coordinación de juntas periódicas de seguimiento, así como la definición de matriz de riesgos asociada al proyecto, entre otras.

6.1. Tipos de proyectos viales

El proyecto vial puede ser de los siguientes tipos:

• de nuevo trazado: su objetivo es la definición de una vía no existente o de la generación de un nuevo cuerpo de una vía en servicio;

• de ampliación de vía existente: su objetivo es el incremento del arroyo vial y/o banquetas, incluye modificaciones al trazado existente, reordenación de intersecciones y accesos, entre otros;

• de acondicionamiento: su objetivo es modificar las características geométricas de la vía existente, con actuaciones tendientes a mejorar los niveles de servicio y de seguridad vial, así como cambios en la asignación del espacio para los diferentes grupos de personas usuarias;

• de mejoras locales: su objetivo es modificar las características geométricas de intersecciones o de elementos aislados de la vía por necesidades funcionales o de seguridad vial; y

• de actuaciones específicas: su objetivo es mejorar algún elemento constitutivo de una vía en servicio (pavimento, obras de drenaje, señalización, sistemas de contención, iluminación, entre otros).

6.2. Etapas del proyecto vial

La elaboración de un proyecto vial urbano debe cumplir el propósito de mejorar la movilidad de personas, bienes y mercancías en los centros de población; su desarrollo debe contemplar las siguientes etapas:

• planeación: el proyecto de modificación, renovación o creación de una calle debe considerar su función en la red vial del centro de población, el uso que tiene como espacio público, así como la visión y líneas estratégicas que desde los instrumentos de planeación se destinen para ella. Se deben presentar las alternativas o propuestas de solución, aquella que tenga mejor valoración debe ser la que se implemente;

• diagnóstico: una vez establecida, en la etapa de planeación, la necesidad de diseñar o intervenir una vía, se deben analizar las características del entorno, así como su uso real, por lo que se debe delimitar el área de intervención y realizar estudios previos, obteniendo información campo, conforme a los indicado en el inciso 6.3.;

• conceptualización: debe surgir de la identificación de necesidades o requerimientos de las personas usuarias de la vía, los cuales deben ser obtenidos en la etapa de diagnóstico;

• diseño: con base en los requerimientos de movilidad de las diferentes personas usuarias de la vía y de aquellas derivadas de la necesidad de aumentar los niveles de seguridad vial, se debe generar la propuesta bajo un proceso secuencial de profundización técnica, que puede estar integrado por los elementos descritos en el inciso 6.4.

• implementación: una vez que se cuenta con el proyecto ejecutivo, se deben obtener los permisos necesarios ante las autoridades correspondientes, a efecto de iniciar la etapa de construcción. Se recomienda incluir las estrategias de comunicación, socialización, además de participación con la comunidad; y

• evaluación y monitoreo: una vez construido el proyecto, se debe medir el impacto de la intervención. La medición debe realizarse por medio de indicadores definidos desde la etapa de planeación, conforme a lo establecido en capítulo 10.

6.3. Estudios preliminares del proyecto ejecutivo

Antes de la elaboración del proyecto ejecutivo para la implementación de vías nuevas o rediseño de las existentes, se deben realizar estudios preliminares con un nivel preciso en la definición de aspectos geométricos, condiciones del subsuelo y características paisajísticas relevantes. Dependiendo del tipo de proyecto a ejecutar, se pueden incluir algunos de los siguientes productos:

• análisis del sitio: se debe examinar la orografía, el tipo de suelo, la hidrografía, vegetación y el paisaje; así como la tenencia del suelo a la que está sujeta el terreno que puede ser privado, ejidal, comunal o público. El estudio aplica para grandes desarrollos urbanos. Para el caso del rediseño de una vía, se debe considerar el análisis de la vida pública y uso de la calle, incluido el trabajo en el espacio público;

• instrumentos de planeación de desarrollo urbano: se deben analizar los documentos de planeación de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, a efecto de cumplir con las normas que estipulen las características que deben reunir los centros de población. Se debe considerar la superficie para donar a la autoridad correspondiente para obras con fines comunitarios, según la normativa y los instrumentos de regulación de cada entidad federativa;

• levantamiento topográfico: se realiza para conocer las características geométricas y de todos los elementos inherentes e incorporados a la vía. El estudio topográfico se compone de análisis de planimetría y altimetría. Se deben considerar todos los elementos que pueden afectar el trazo de la calle, sobre todo por obras inducidas, tales como redes subterráneas o aéreas que pueden ser interferidas por el proyecto vial.

Se debe elaborar un plano que muestre las características físicas y operacionales de la vía, tales como: geometría, pendientes, restricciones de visibilidad, tipo de superficie de rodadura, sentido de circulación, condiciones de estacionamiento, accesos vehiculares a predios, equipamiento, cruces peatonales, cruces próximos con vías férreas, paradas de transporte público, estructuras sobre la vía, elementos inherentes o incorporados a la vía, así como la distancia de los semáforos más cercanos incluyendo sus canalizaciones y registros;

• estudio de mecánica de suelos y geotecnia: tiene como finalidad la caracterización completa del sustrato bajo el que se asienta la vía. Cuando se tengan que realizar excavaciones o cimentaciones profundas, es necesario realizar sondeos; si son proyectos más sencillos, pueden servir ensayos encaminados a evaluar la capacidad portante del terreno;

• caracterización bioclimática: análisis de las condiciones climáticas de los centros de población, tales como temperatura, temperatura neutra, humedad relativa, radiación solar, pluviometría, viento y asoleamiento;

• censo del arbolado: es la identificación de todos los individuos arbóreos presentes en el entorno de la vía y que sirve como insumo para el impacto ambiental y el proyecto de paisaje y potencialmente puede influir sobre el proyecto mismo;

• restricciones federales y estatales: se deben analizar las vías de comunicación, líneas de abastecimiento de energía o combustible o cuerpos de agua que convergen en la zona, así como verificar los derechos de vía existentes;

• estudio de impacto social: es el estudio que permite identificar los riesgos y oportunidades asociadas al proyecto vial con objeto de prevenir o mitigar los impactos negativos y potencializar los positivos en las comunidades y que es un instrumento de gobernanza local para promover el desarrollo sostenible y equitativo;

• estudios de ingeniería de tránsito: para garantizar que el proyecto atienda las necesidades de circulación de todas personas usuarias de la vía, se debe considerar:

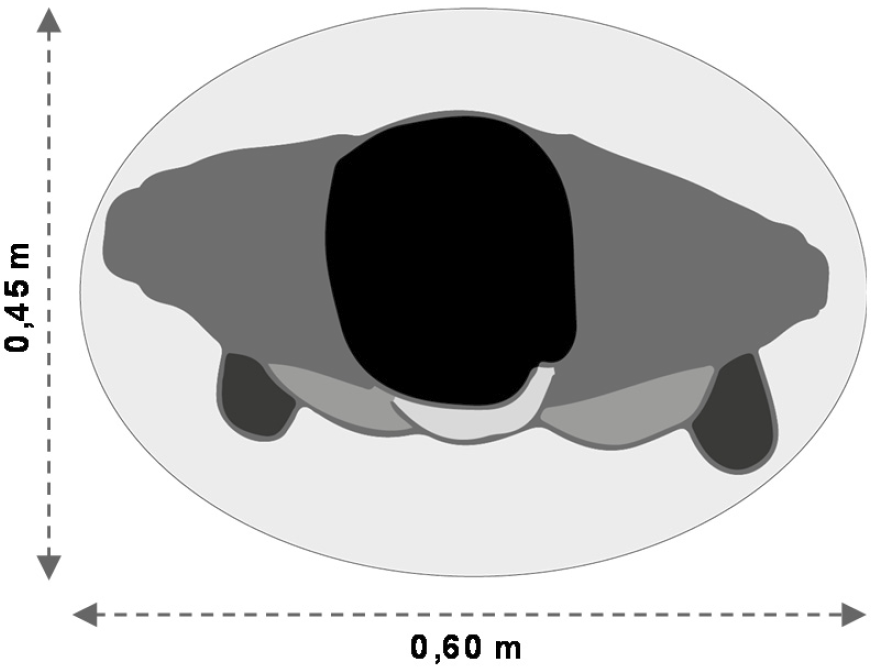

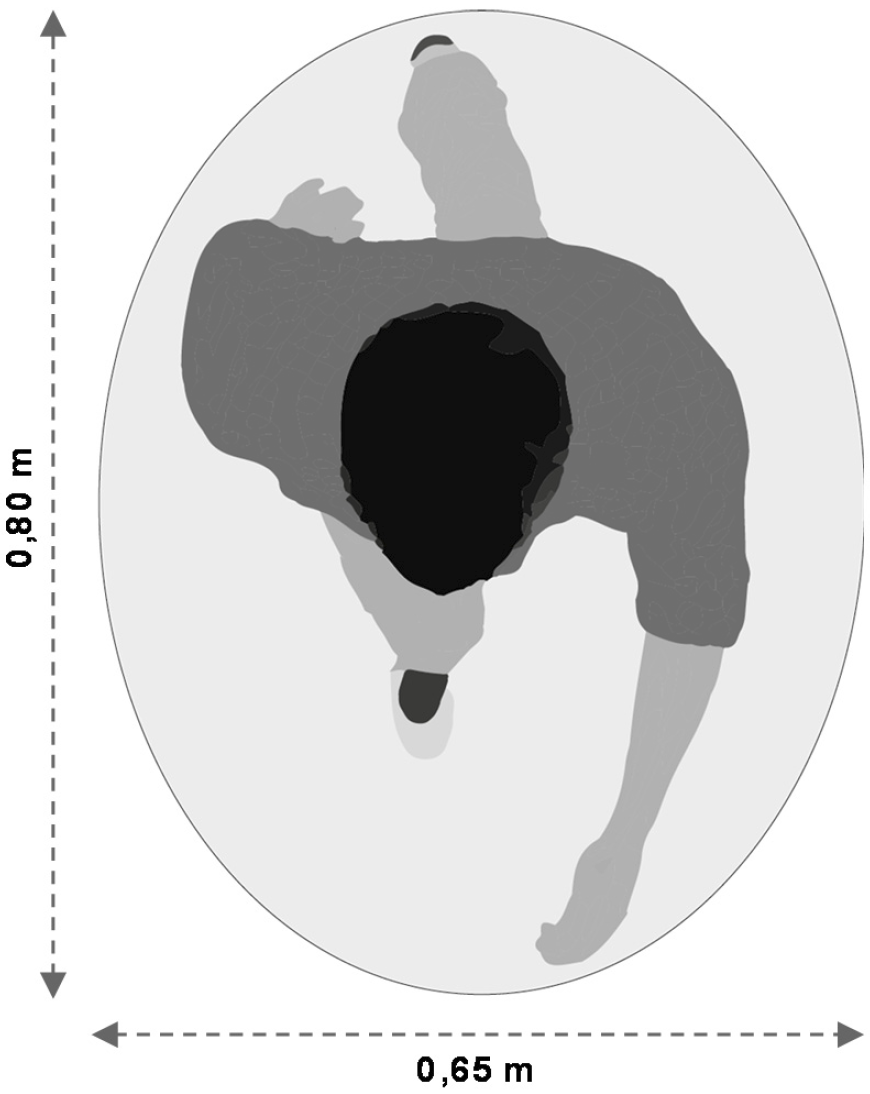

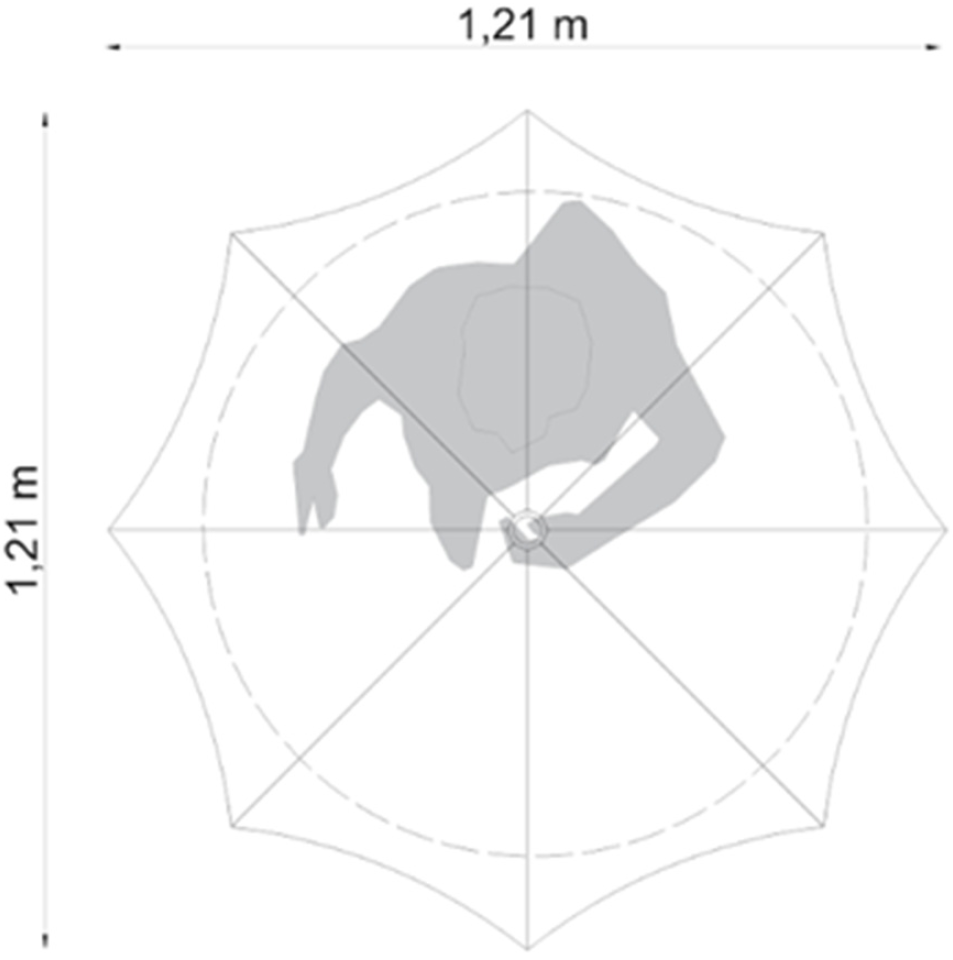

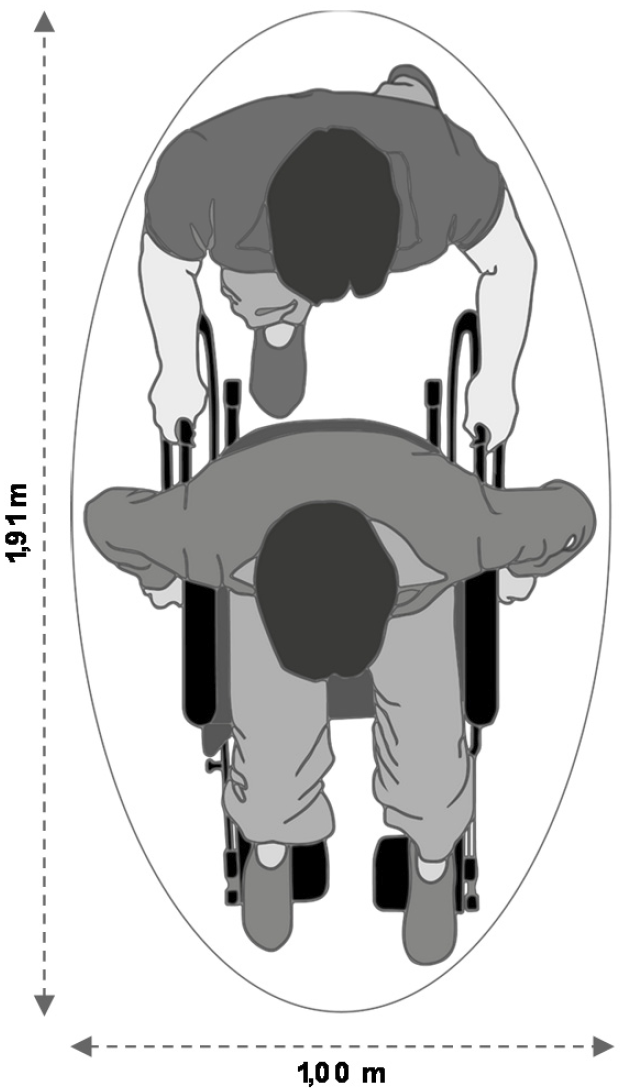

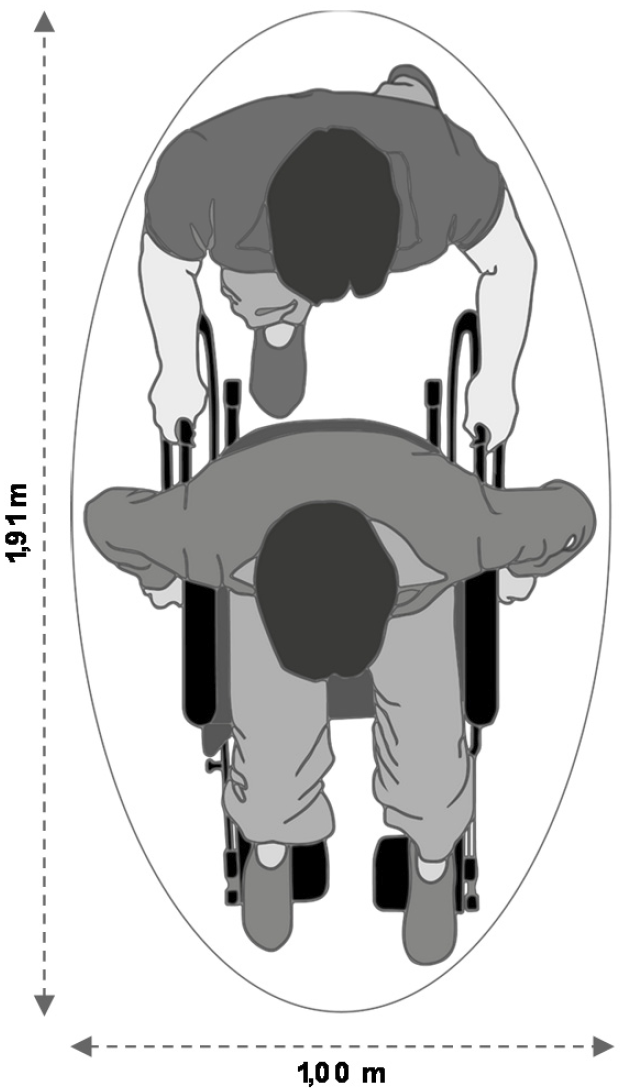

• volumen de personas peatonas: se debe contabilizar el total de personas usuarias, en ambos sentidos, que cruzan por la vía; las horas y los periodos de registro deben coincidir con los establecidos para contabilizar el volumen vehicular, así como las líneas de deseo peatonales. La caracterización por edad y sexo de las personas dependerá del objetivo del proyecto, solo cuando sea necesario desagregarlo, se recomienda dividir por grupos etarios de la siguiente forma: infancias, personas adultas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con movilidad limitada, desagregados por sexo, por carga o si cargan infancias en brazos;

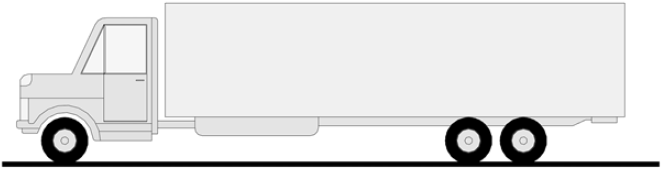

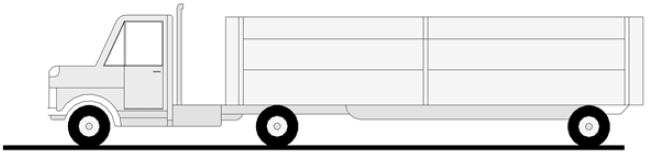

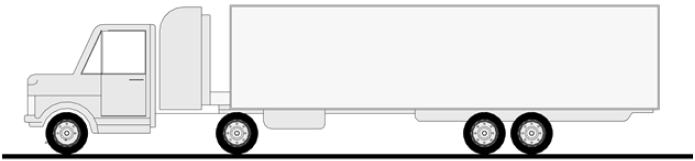

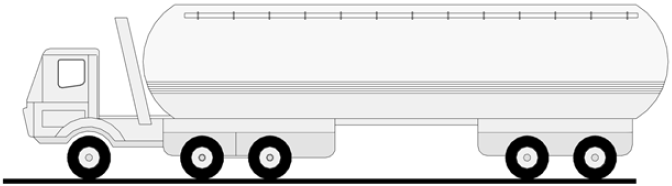

• volumen de vehículos: se debe contabilizar y diferenciar el total de vehículos que circulan por la vía, de acuerdo con el periodo que más convenga, pueden ser de cinco (5), diez (10) o quince (15) minutos. Registrando cada movimiento o maniobra en cada intersección que se determine como estación maestra, la clasificación mínima debe corresponder a:

• vehículos ligeros: vehículos no motorizados, motocicletas, automóviles y camionetas; y

• vehículos pesados: buses, vehículos con tres ejes, vehículos con más de tres ejes, entre otros;

• velocidad: en vías nuevas, se debe determinar el límite de velocidad permitido según su jerarquía y entorno urbano, acorde a la normatividad correspondiente; en vías existentes, se debe evaluar la velocidad de operación presente para determinar medidas que incentiven el cumplimiento del límite de velocidad;

• condiciones geométricas de la vía: para el caso de vías existentes, se debe considerar el levantamiento topográfico, a efecto de conocer las características geométricas y de todos los elementos inherentes e incorporados a la vía;

• análisis de siniestros de tránsito: para el caso de vías existentes, se debe contar con un registro de los siniestros de tránsito en los últimos tres (3) años clasificados por tipo, localización, dirección de los movimientos, severidad, hora, fecha y día de la semana en que ocurrieron, desagregados por número de lesiones y/o muertes, siempre y cuando estén disponibles, tales como las siguientes características:

• siniestros de tránsito: fuente - identificador, atropellados, muerte, lesión, número de acta, número de parte;

• personas involucradas y su comportamiento: tipo de personas usuarias, edad, sexo, uso del cinturón, estado de ebriedad;

• temporalidad: año, mes, fecha, día de la semana, hora;

• agrupación espacial: municipio, calle 1, calle 2, colonia; y

• vehículos: tipo de vehículo, tipo de servicio, modelo, ruta.

Todo lo anterior debe estar realizado de acuerdo con la metodología que establezca la autoridad correspondiente. El periodo en el que se lleve a cabo este estudio debe ser mínimo durante un (1) día representativo entre semana y un (1) día de fin de semana y conforme a la normativa y lineamientos técnicos aplicables emitidos por la autoridad correspondiente. El periodo de aforo debe ser en la franja horaria de máxima demanda con mayor flujo de vehículos y personas peatonas, en caso de tratarse de aforos cercanos a escuelas, o generadores o atractores de viajes peatonales, se debe analizar si la hora de máxima demanda peatonal coincide con la vehicular y aforar.

6.4. Elementos del proyecto ejecutivo

Dependiendo del tipo de proyecto a ejecutar, se pueden incluir algunos de los siguientes productos:

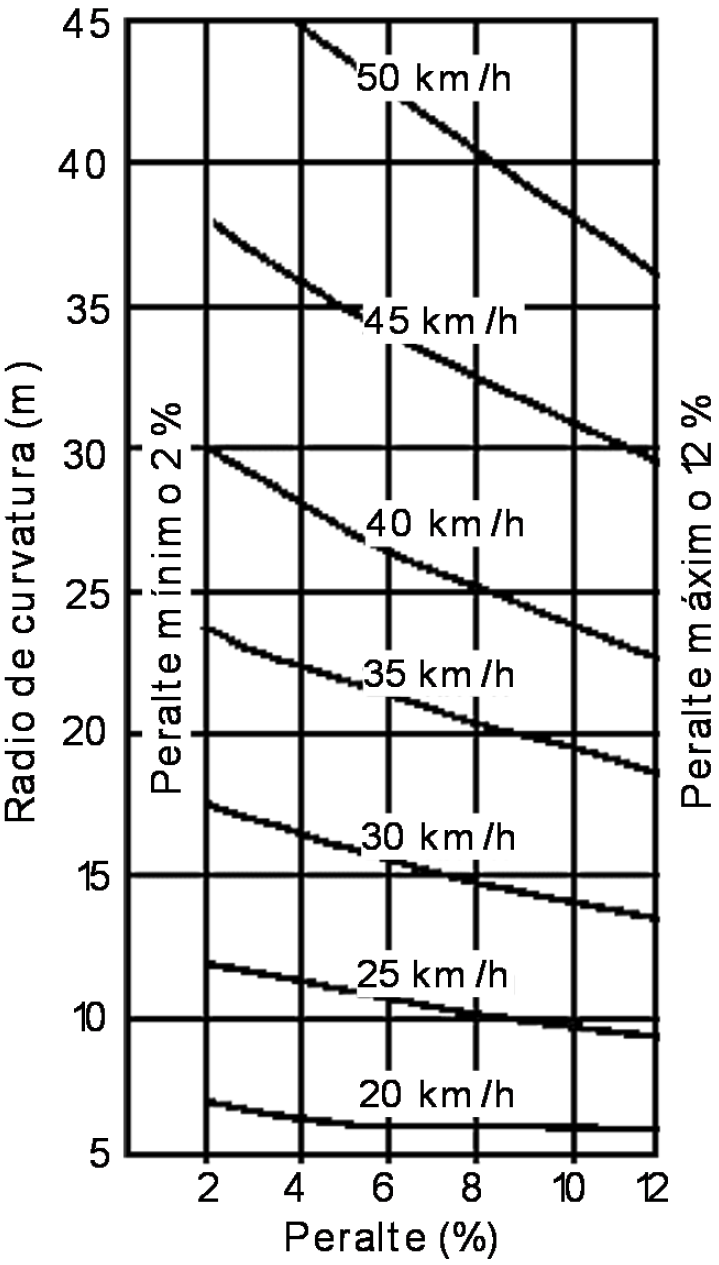

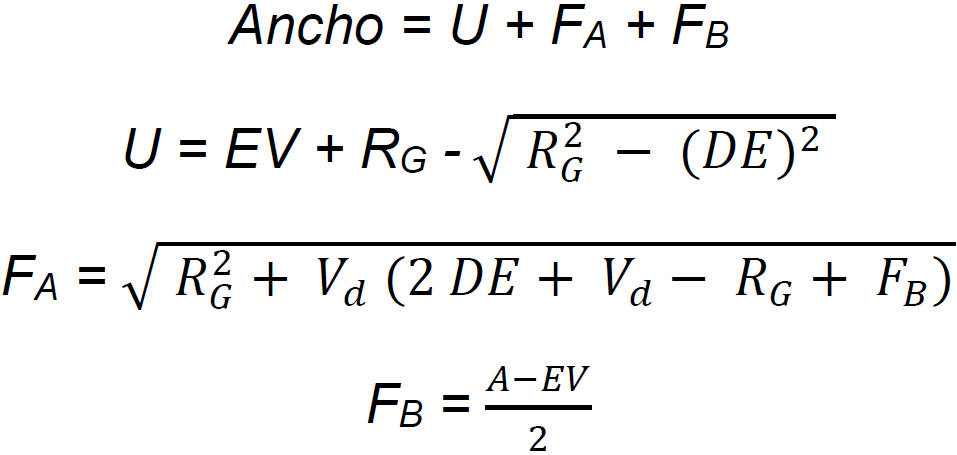

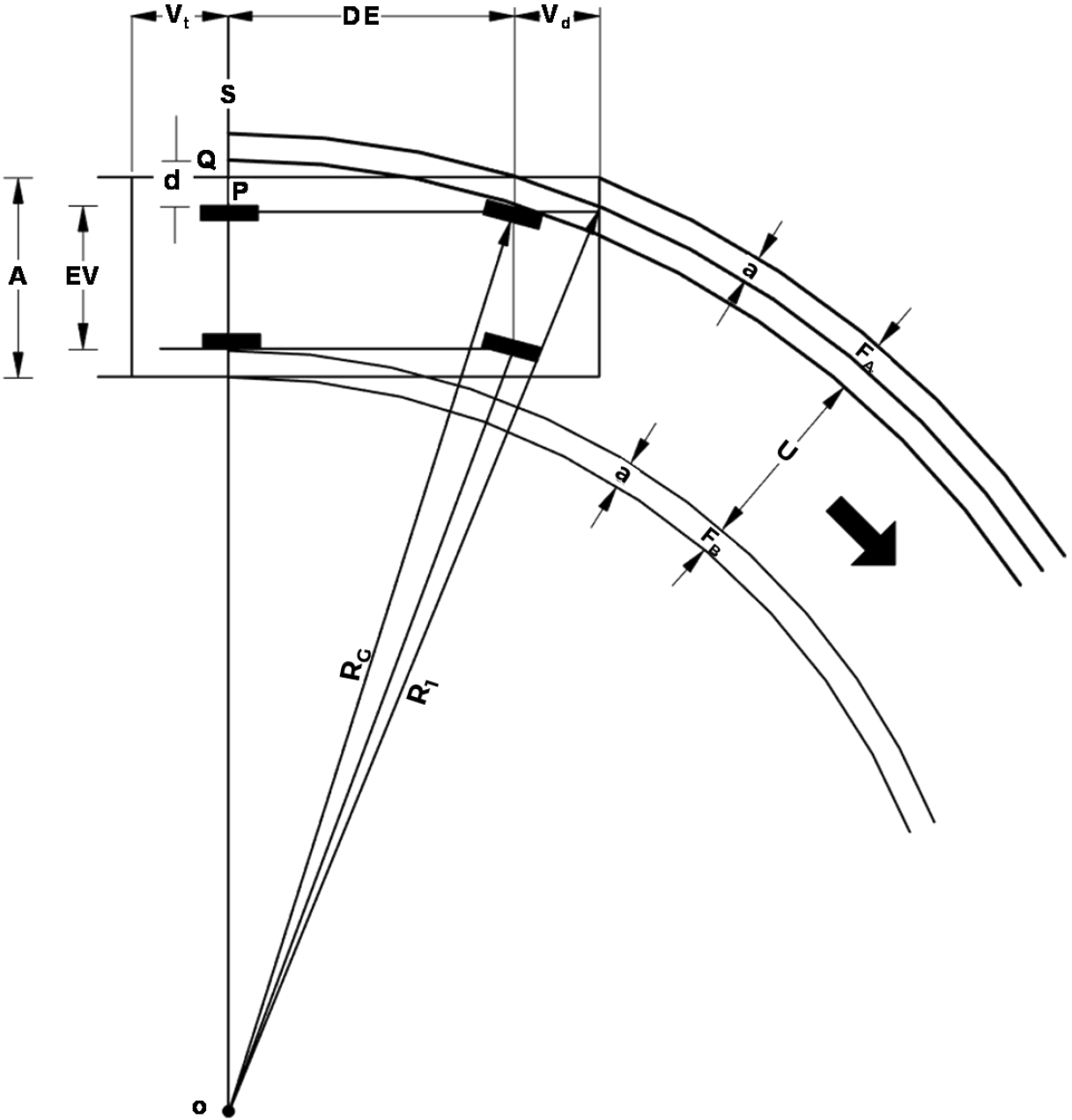

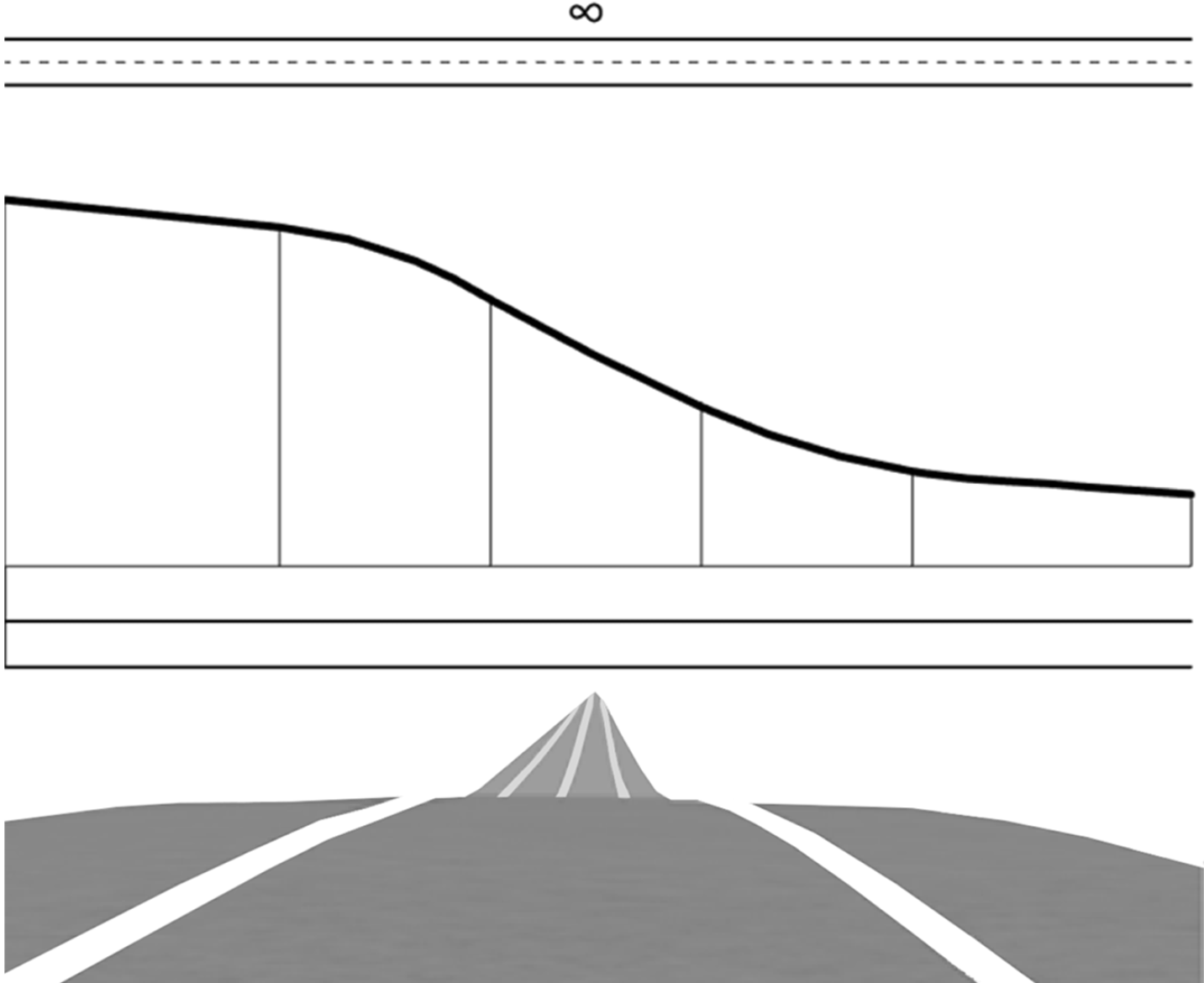

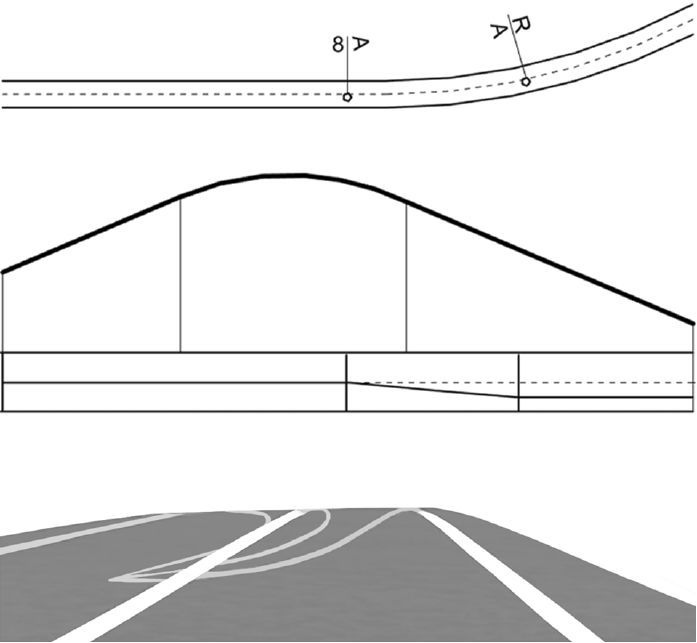

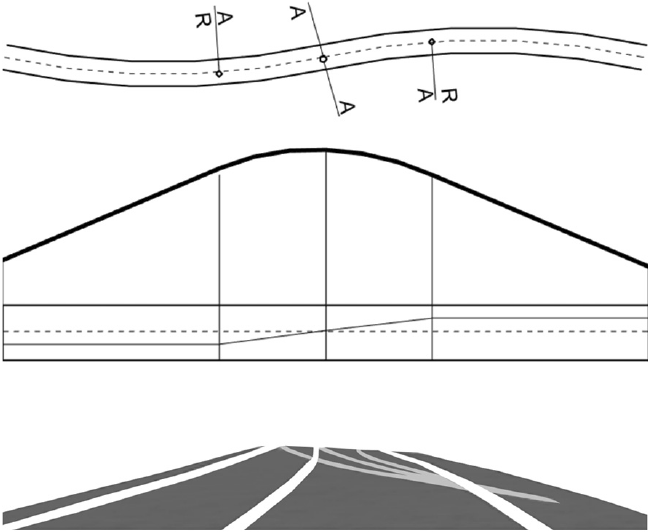

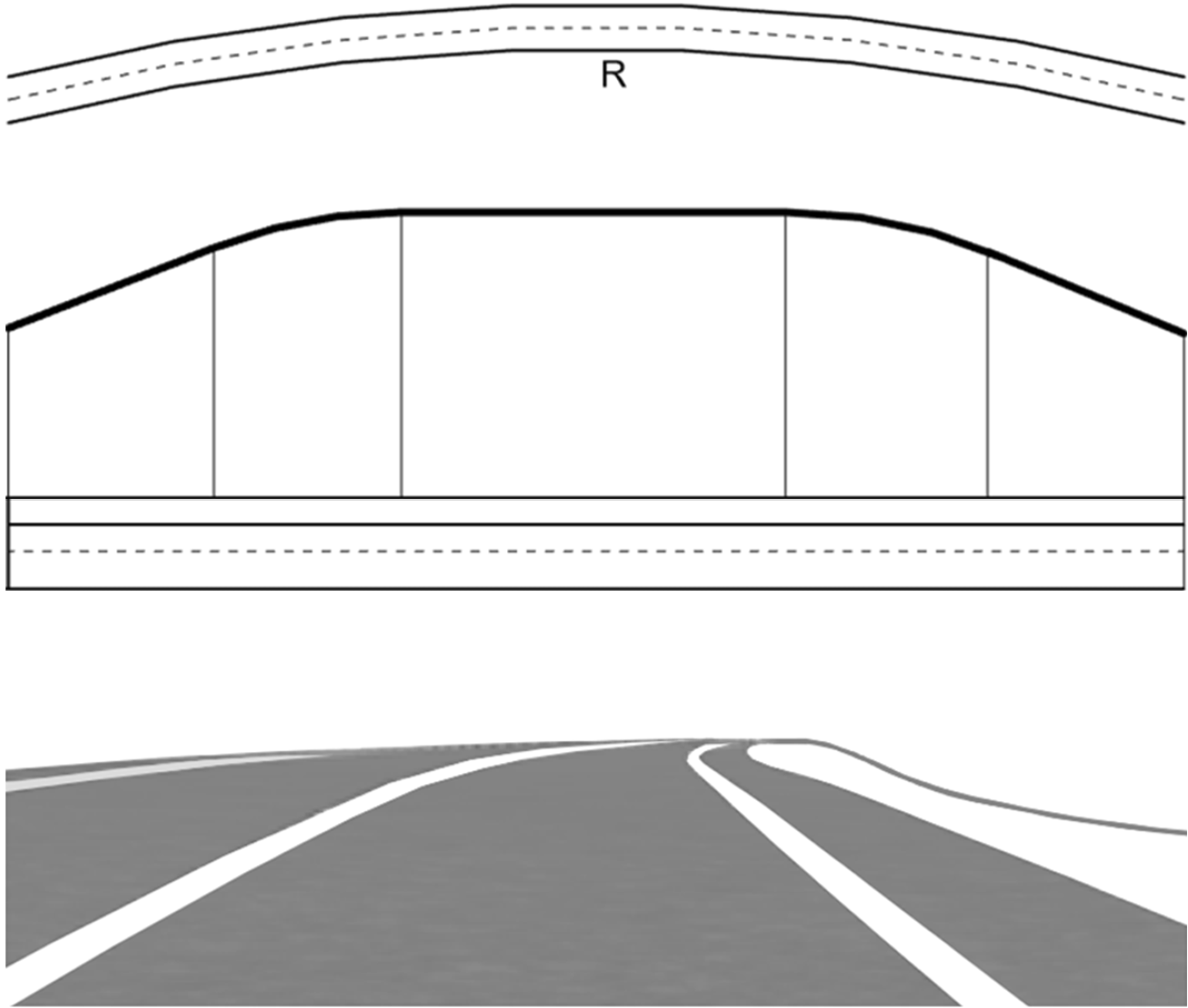

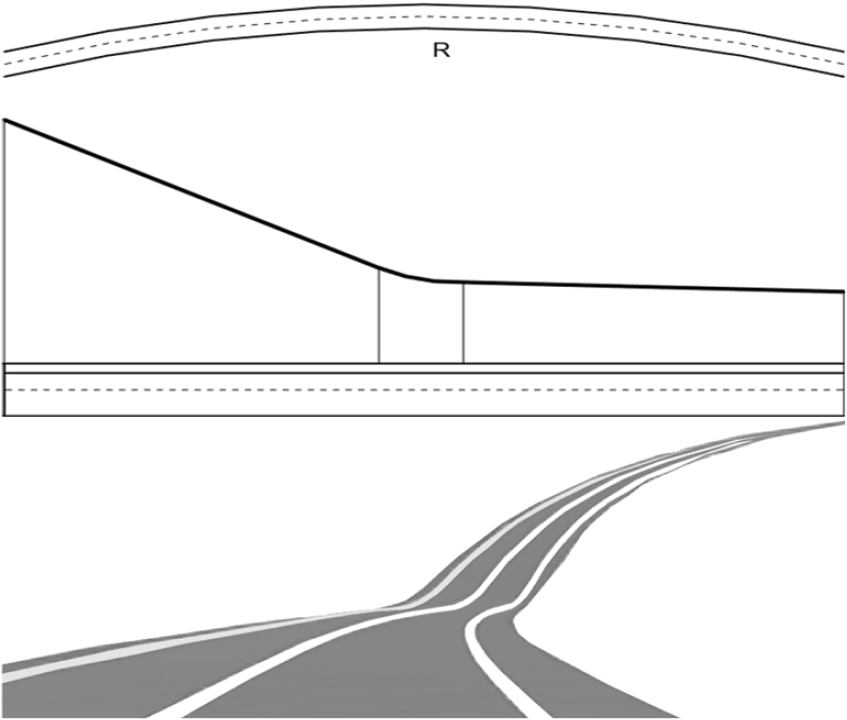

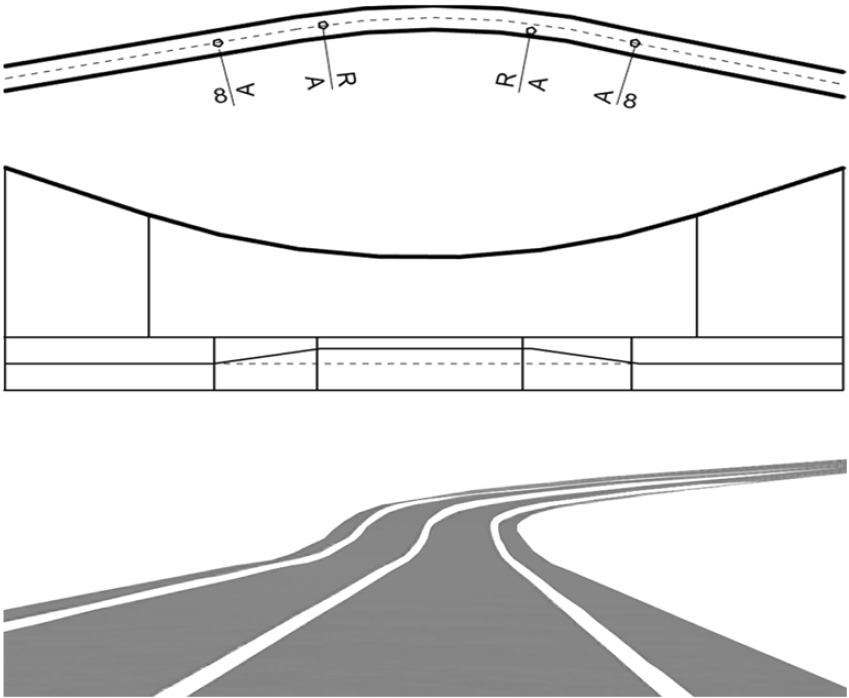

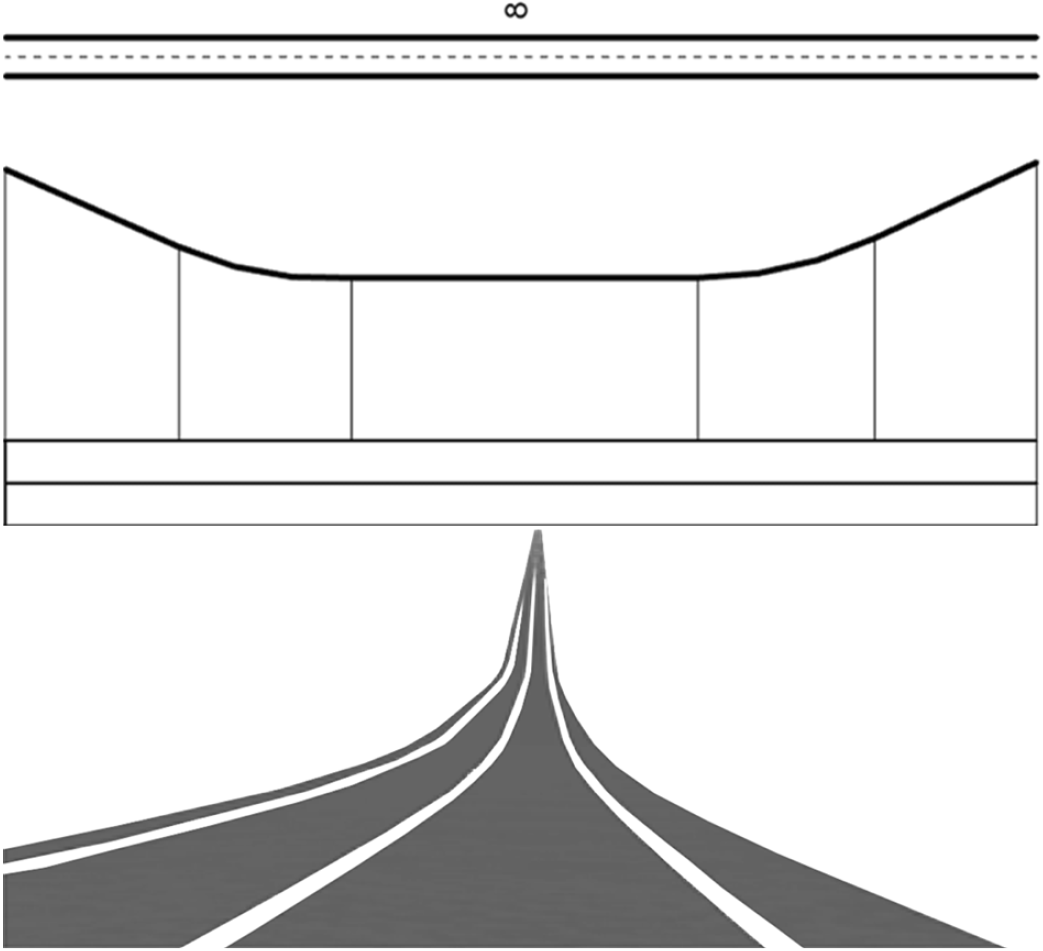

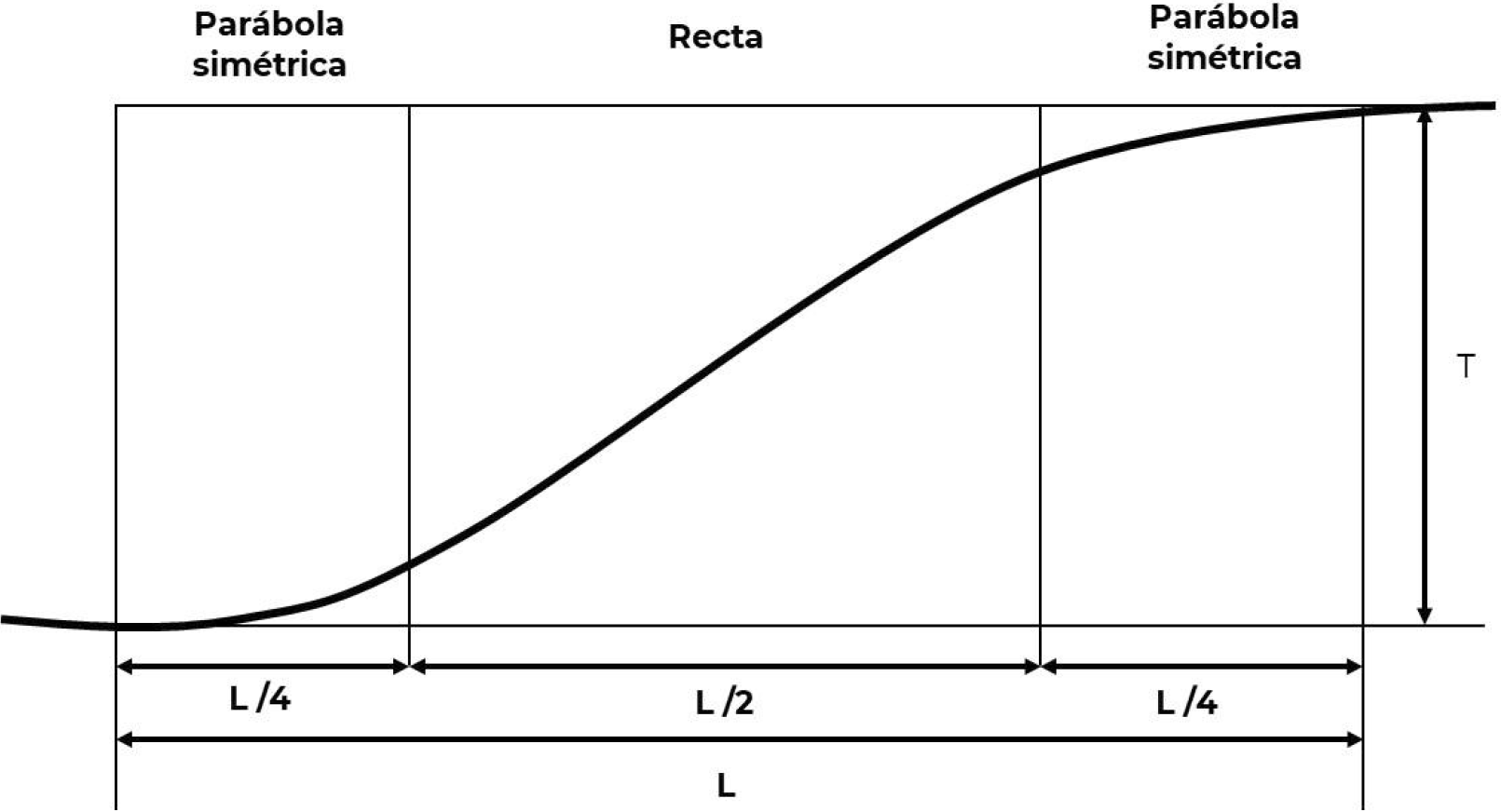

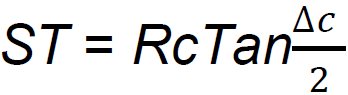

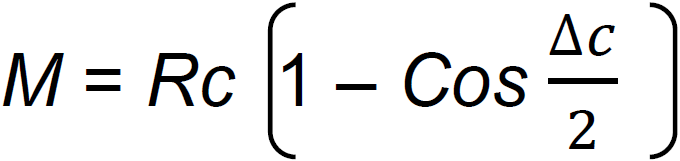

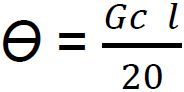

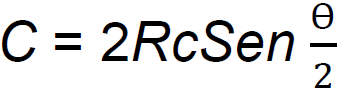

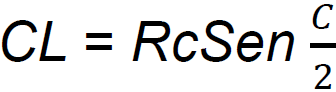

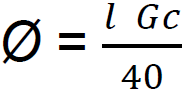

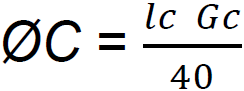

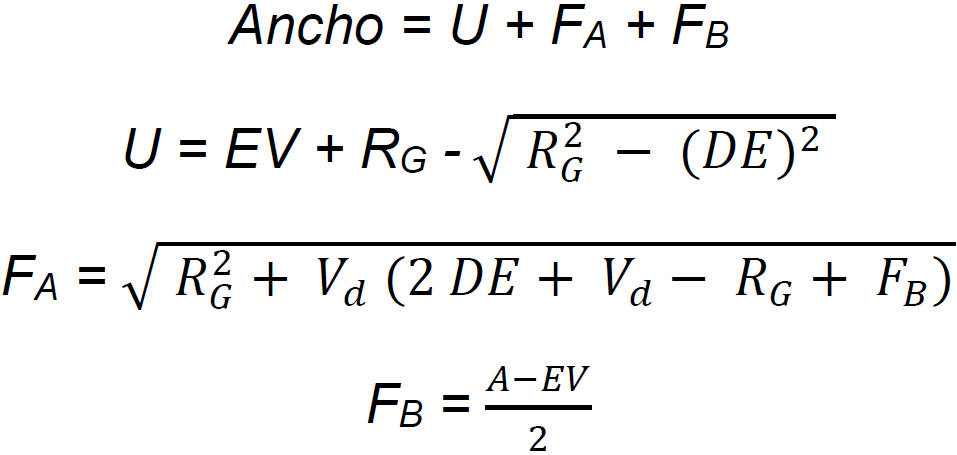

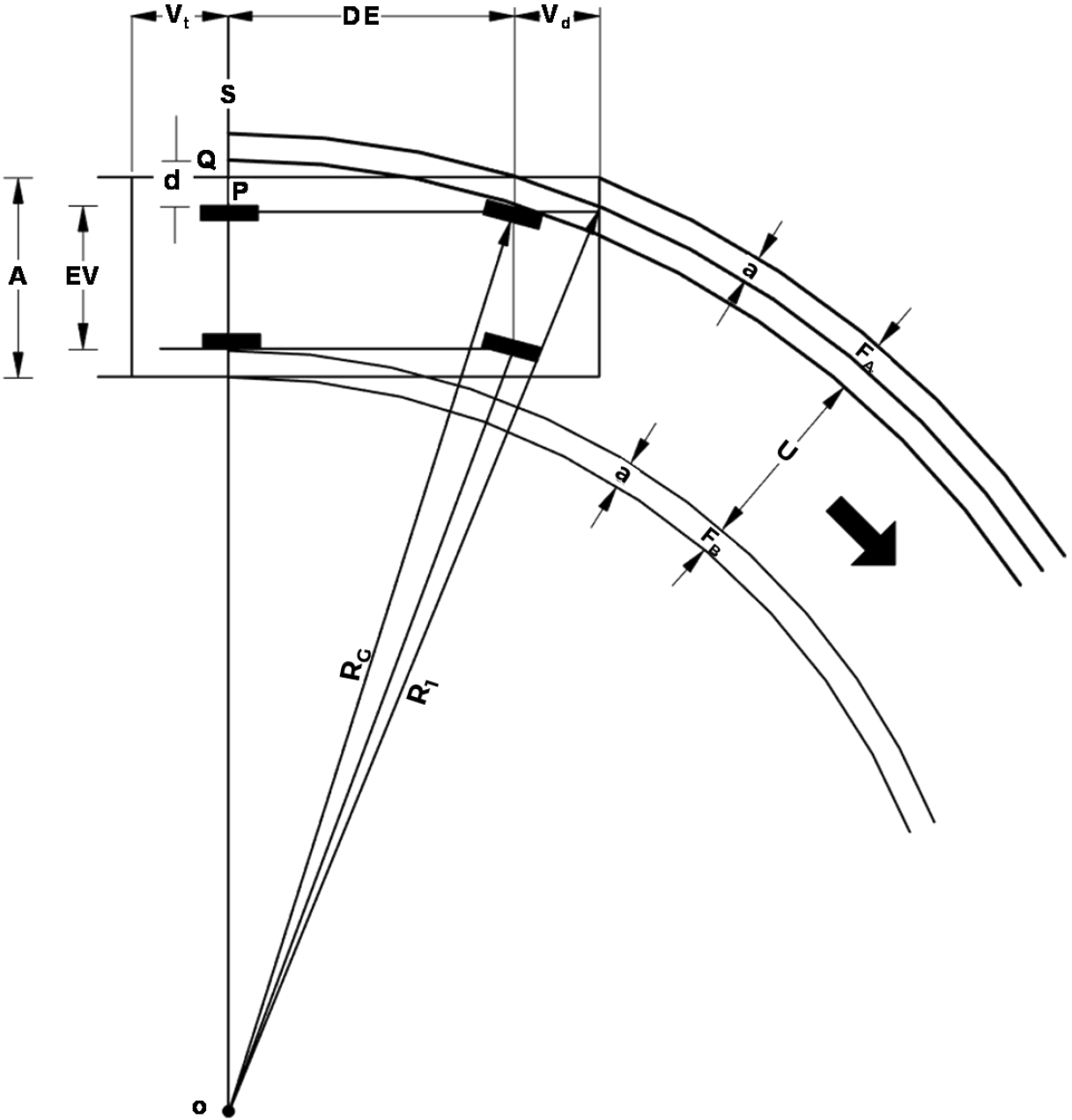

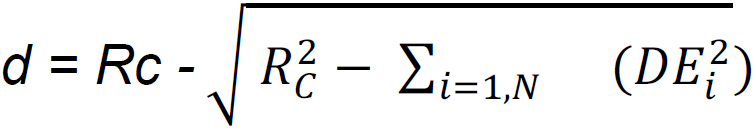

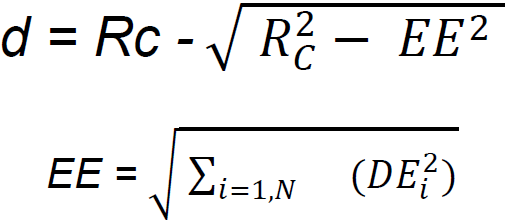

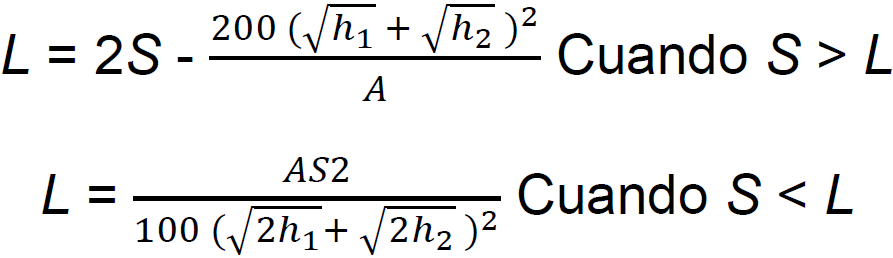

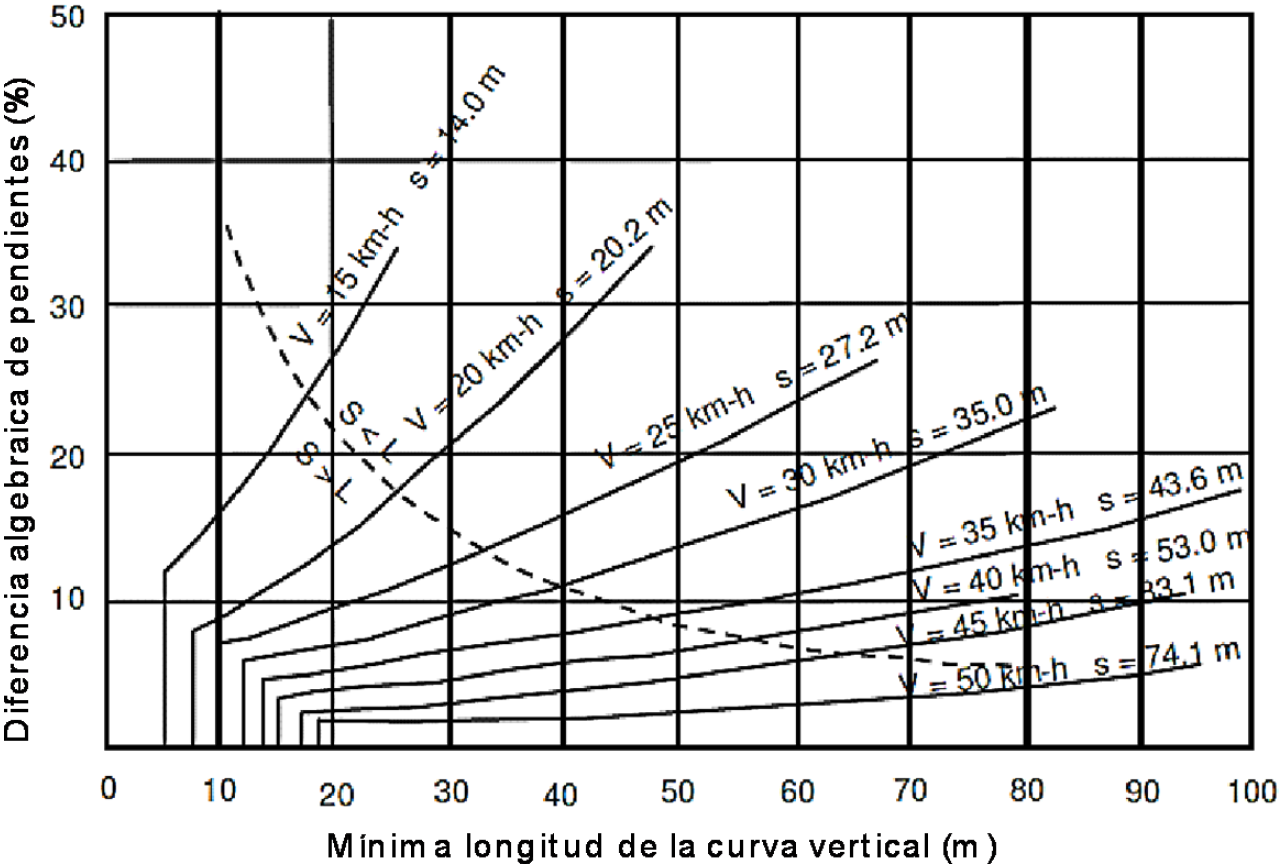

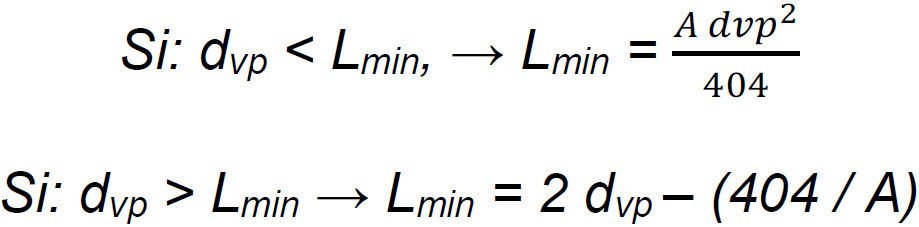

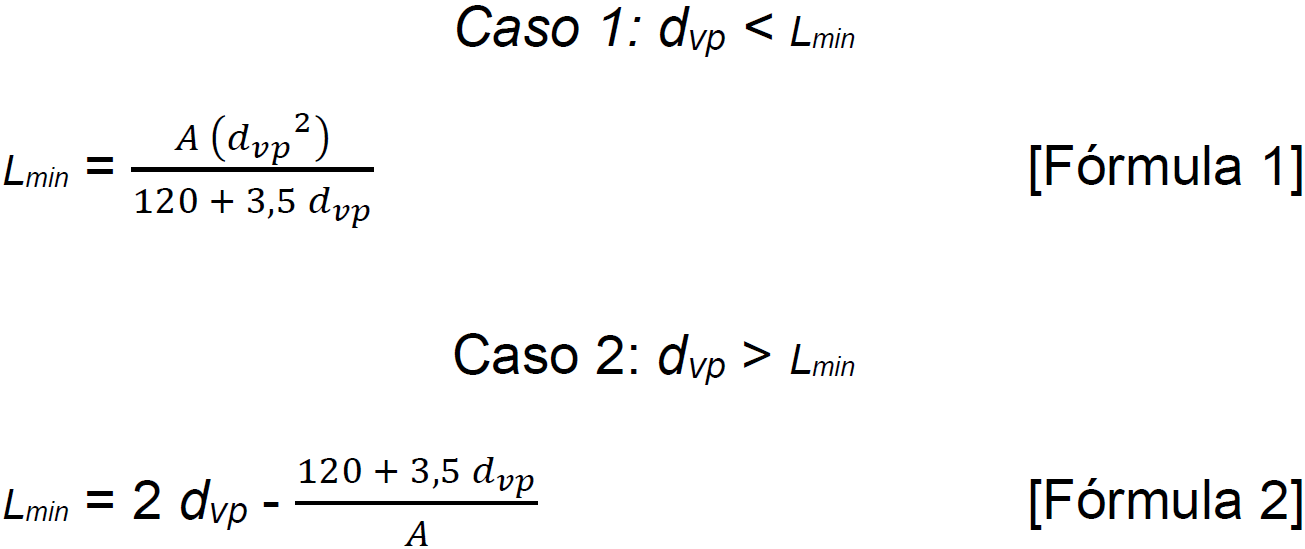

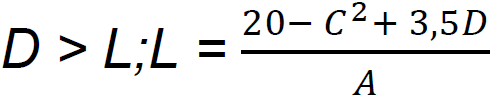

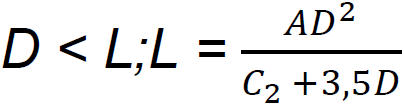

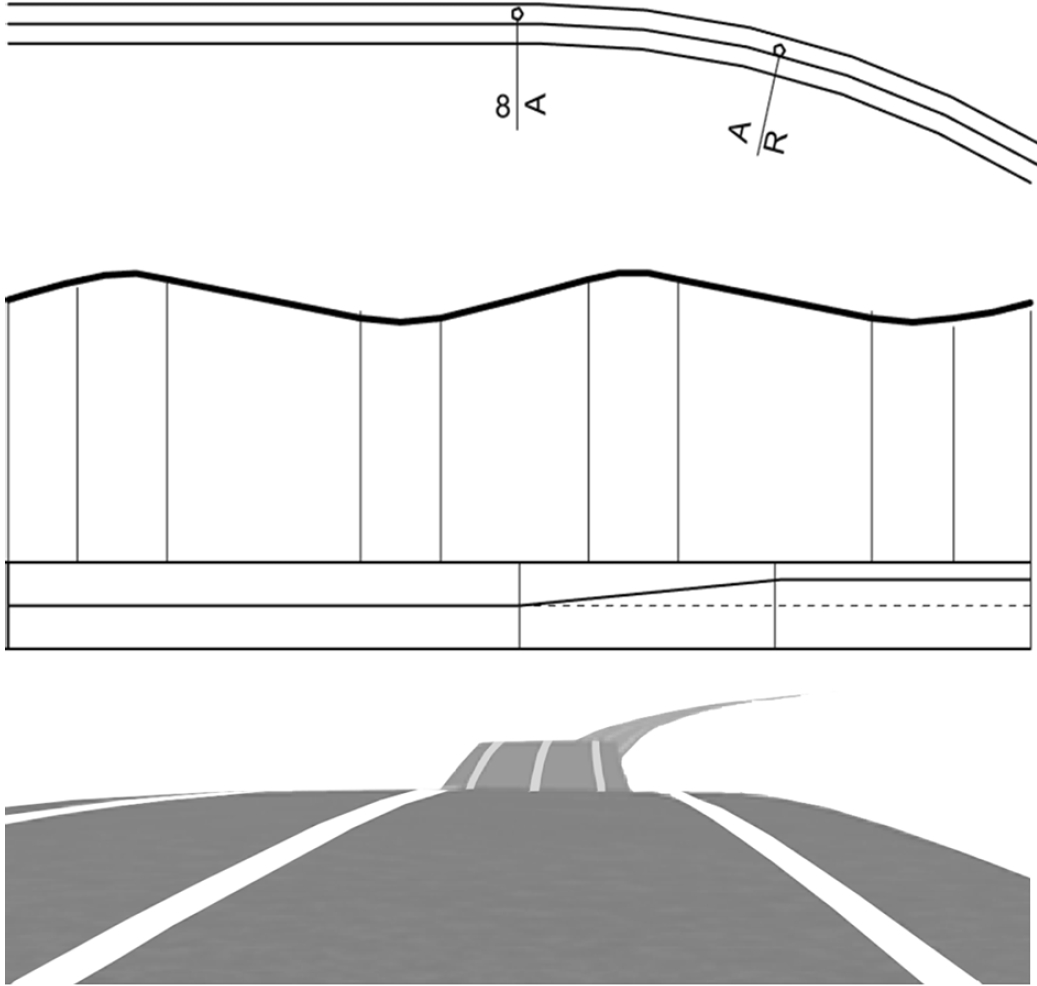

6.4.1. Proyecto geométrico: es la definición exacta de formas y dimensiones de los elementos en superficie de la vía. El trazo se debe desarrollar a través de un programa informático. El trazo en planta se debe definir por sus puntos singulares de rectas, curvas de transición y círculos. En el trazado en alzado se deben definir las cotas de la rasante, niveles y puntos característicos, rampas, pendientes, y acuerdos verticales con sus vértices, flechas y tangentes de entrada y salida. En el proyecto de trazado se deben incluir las dimensiones de las áreas de circulación peatonal y las vías para vehículos no motorizados y motorizados, exclusivos o no, áreas de carga y descarga, así como demás componentes requeridos para la óptima operación de la vía con base en la jerarquía de movilidad establecida en el inciso 5.3.

Se debe realizar la propuesta del arreglo vial en cuanto al ancho de las áreas de circulación destinadas a todas las personas usuarias, en relación con lo que el espacio disponible permite conforme a la jerarquía de movilidad. Debe estar compuesto por los siguientes elementos:

• ejes de trazo: debe incluir los cadenamientos y su matematización para la construcción del eje, que deben estar asociadas al estudio topográfico;

• tramos homogéneos de sección: es el ancho total de la vía a desarrollar considerando el análisis e integración de las diferentes personas usuarias y el factor básico para el dimensionamiento de estos; en las vías donde la normatividad correspondiente lo permita, se debe incluir el área para estacionamiento;

• propuesta de ancho de carriles por tramo: se debe responder a la velocidad permitida en la vía, a lo indicado en el inciso 5.6., así como a las necesidades específicas que se lleguen a presentar por cada una de las personas usuarias que deben estar determinadas por estudios de ingeniería de tránsito, y en su caso, se deben considerar carriles exclusivos y su configuración a lo largo de la vía que permita la circulación de transporte público de pasajeros y/o vehículos no motorizados, de forma segregada a las demás personas usuarias; y

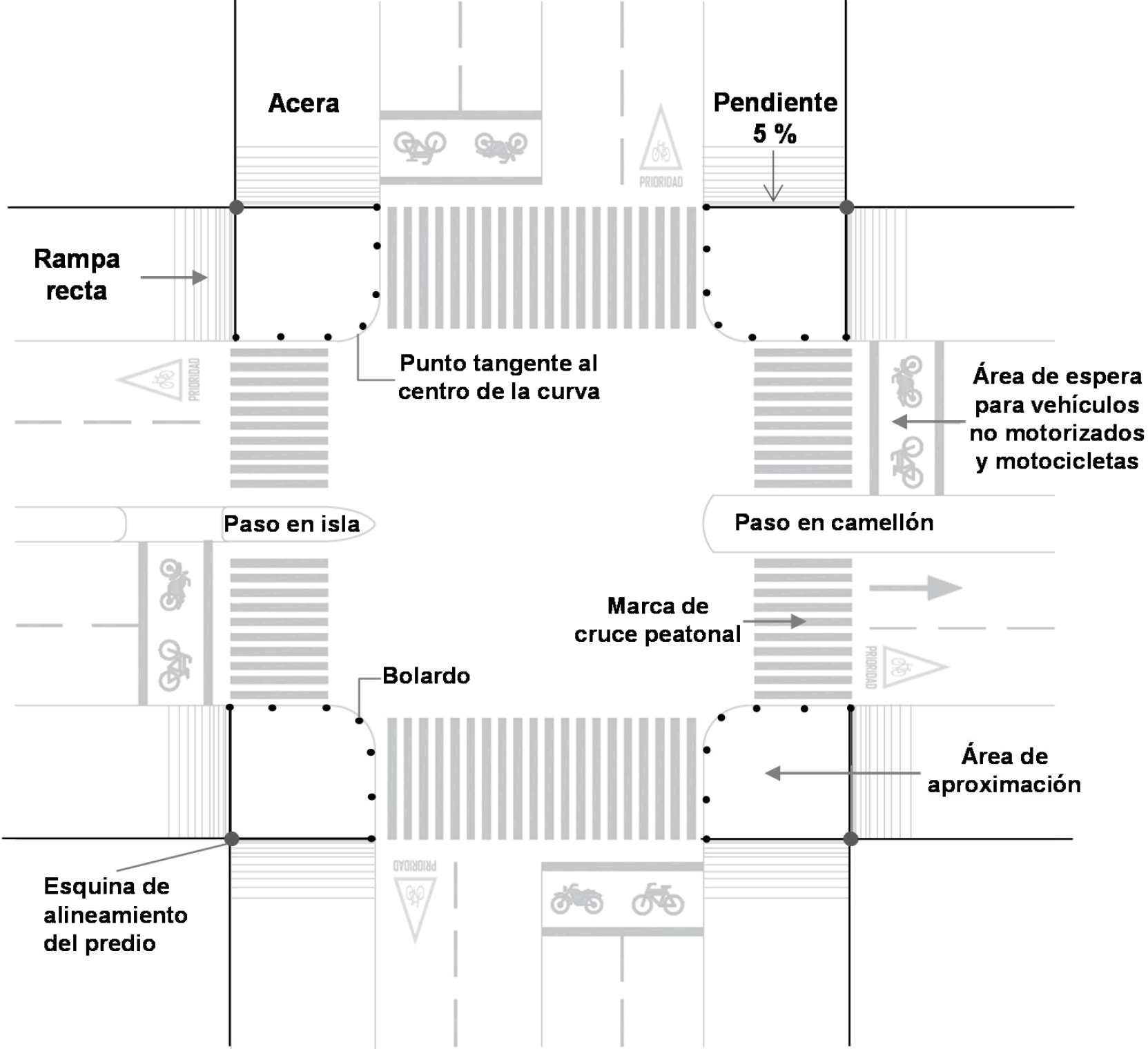

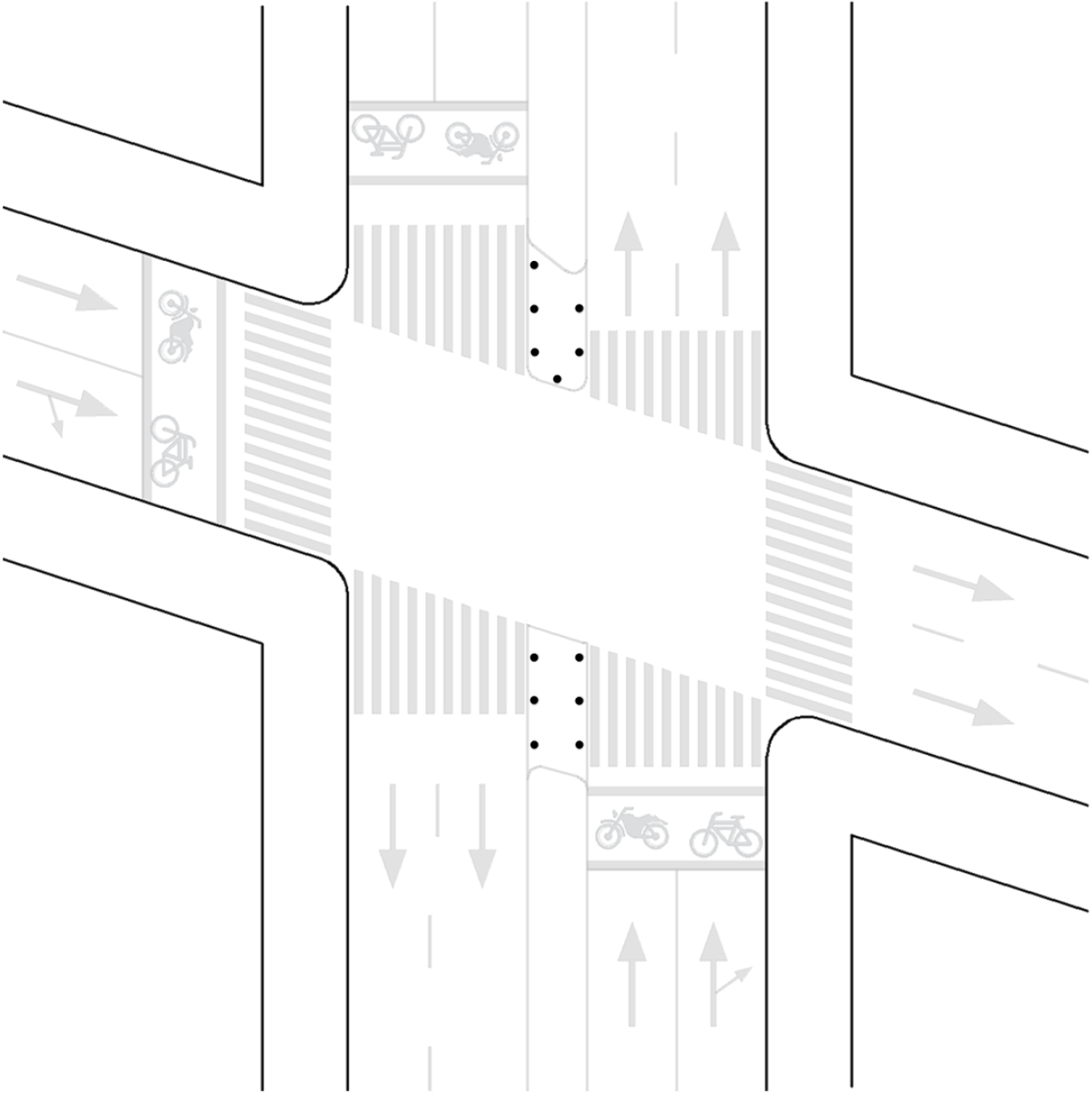

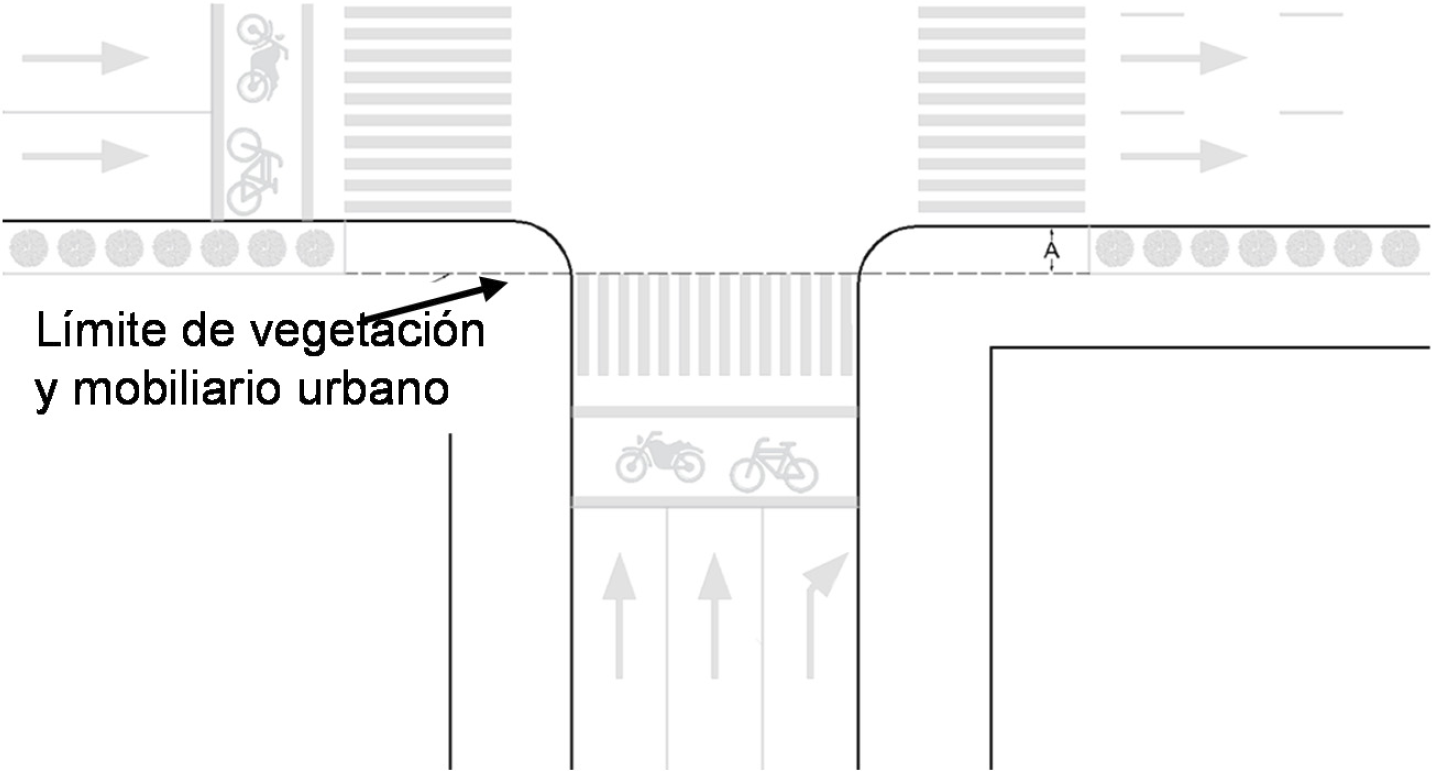

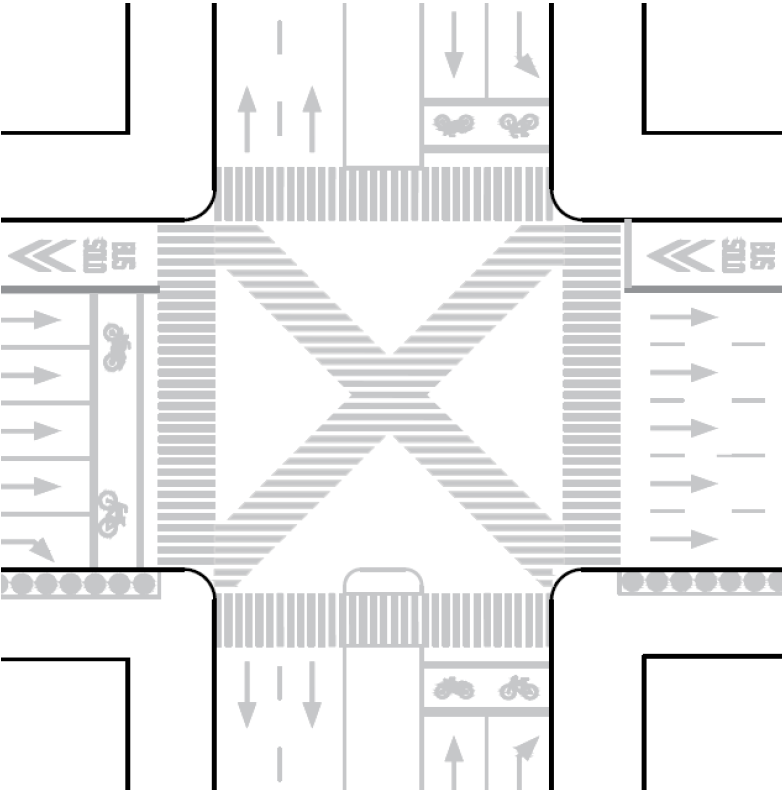

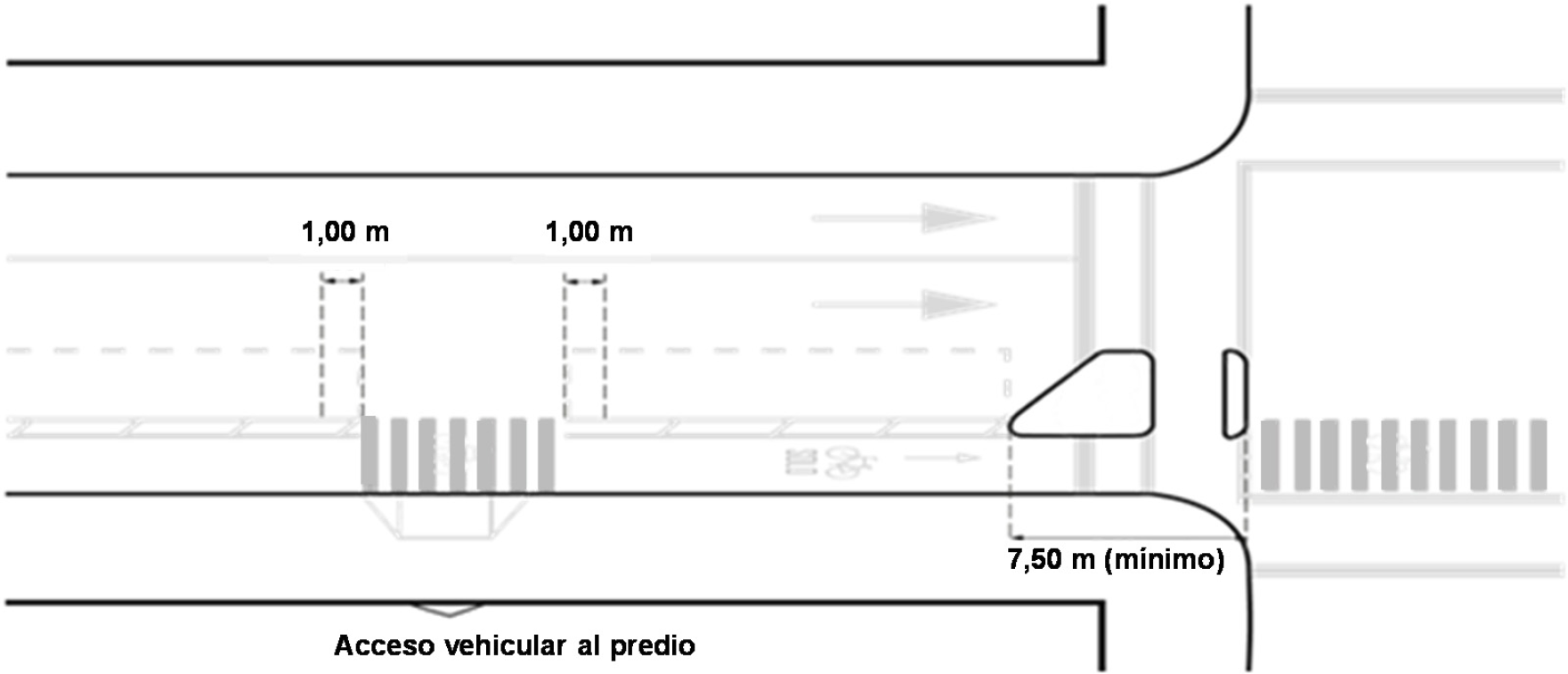

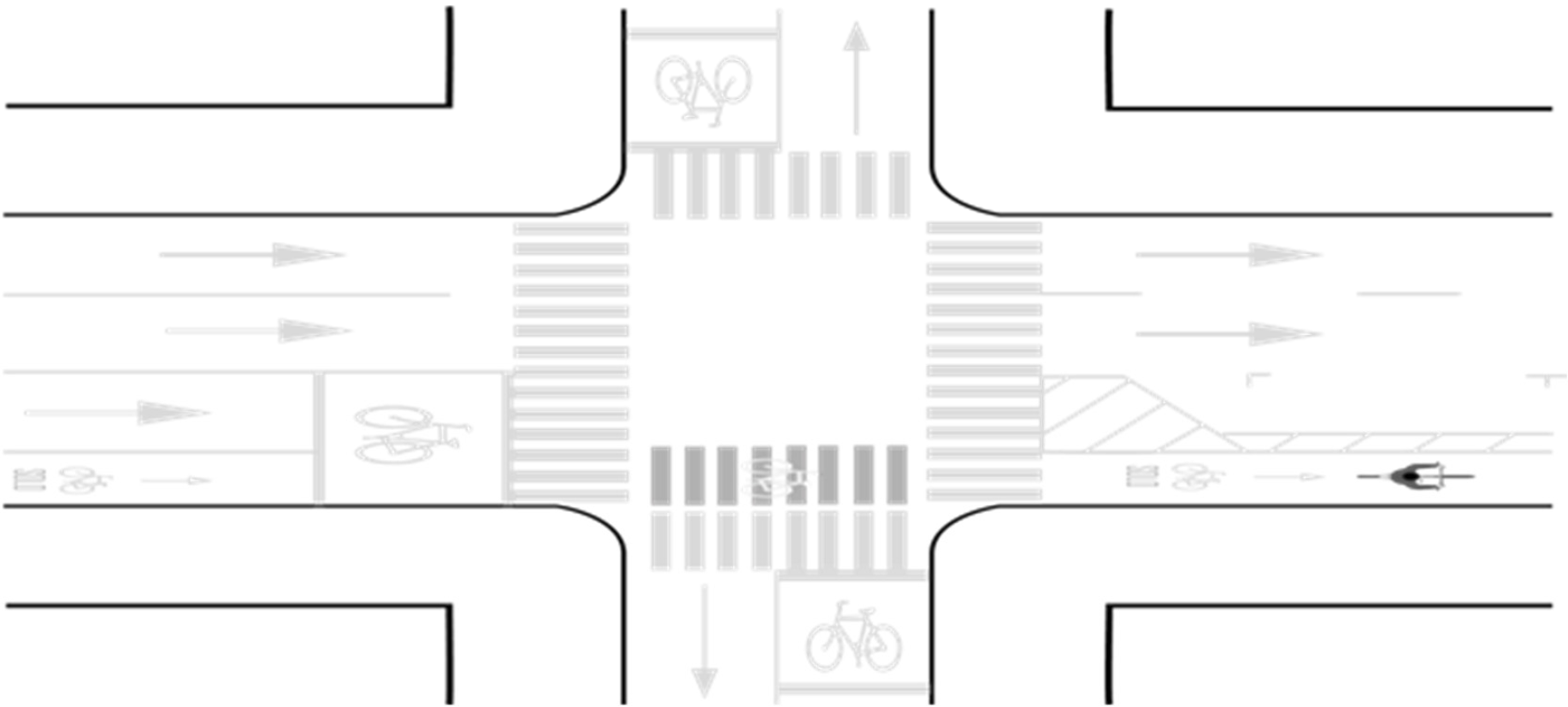

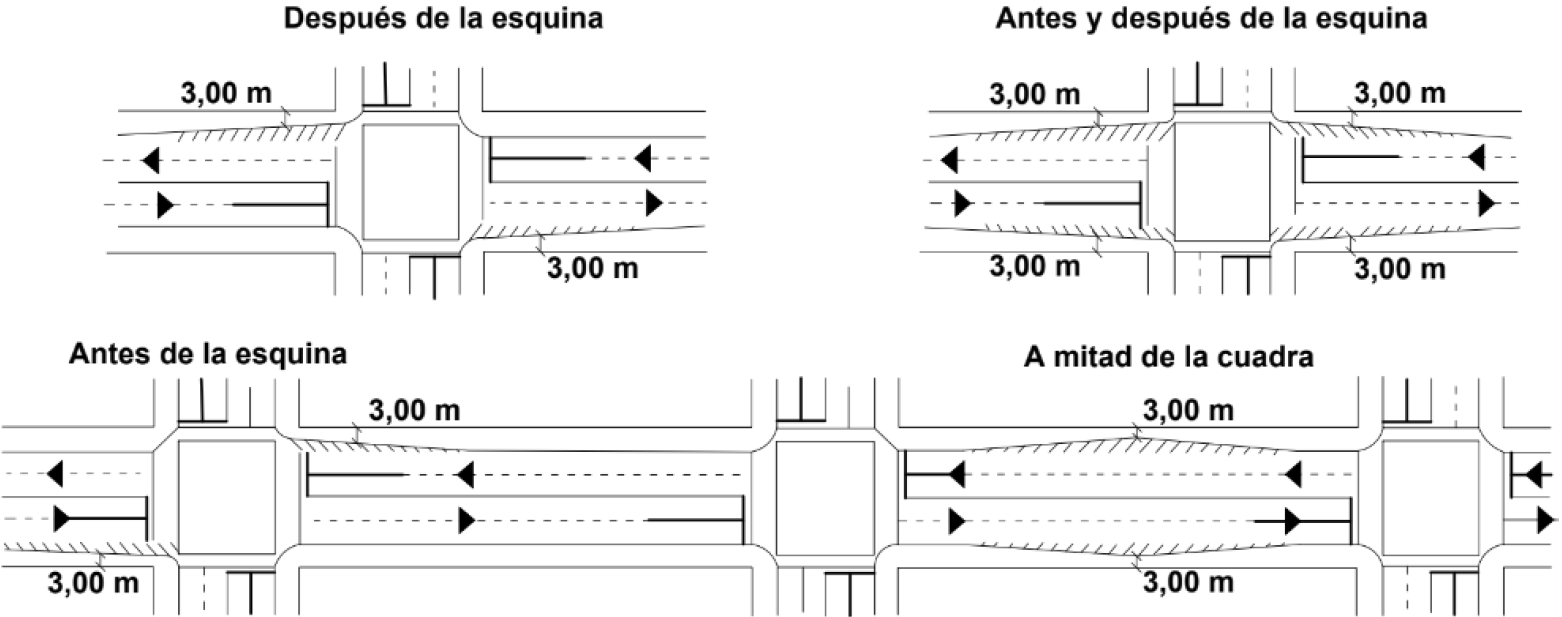

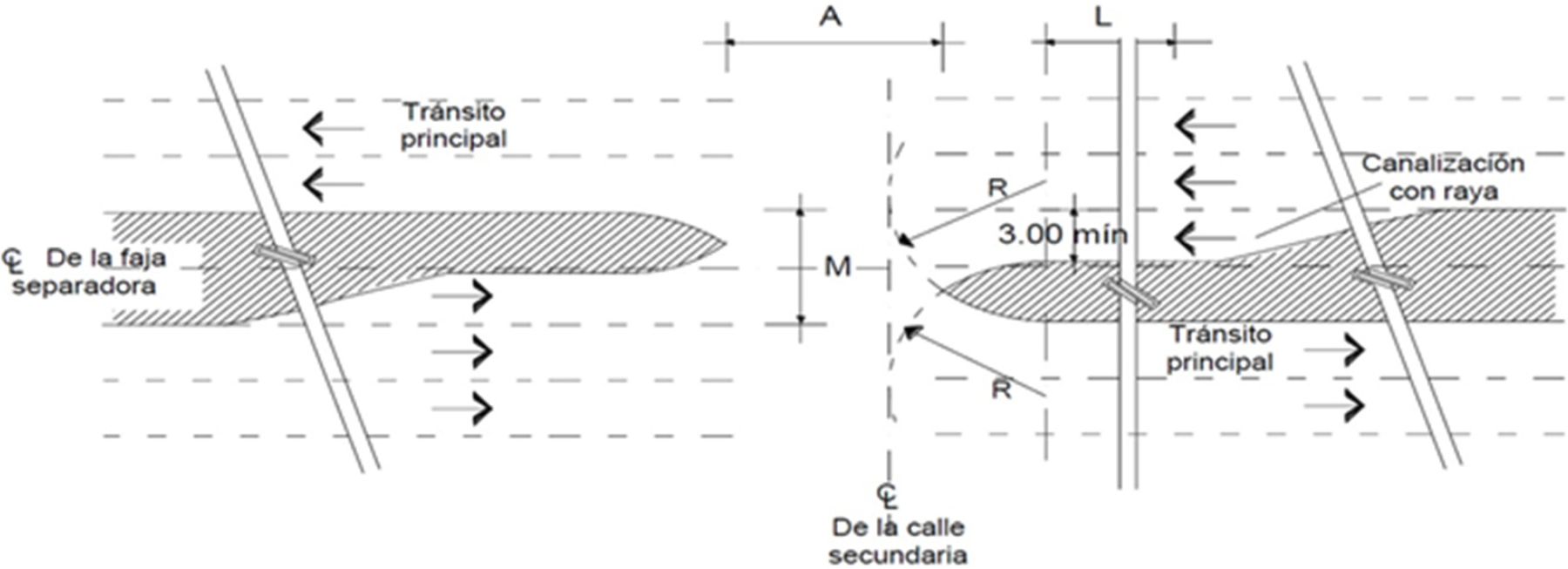

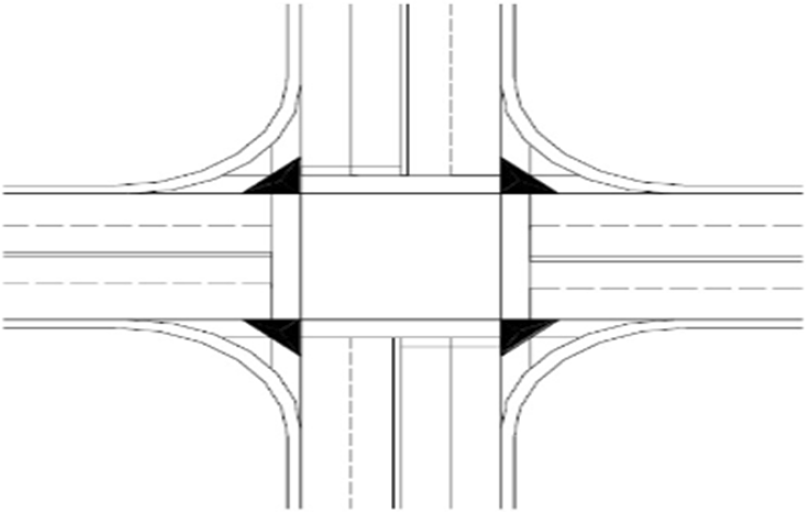

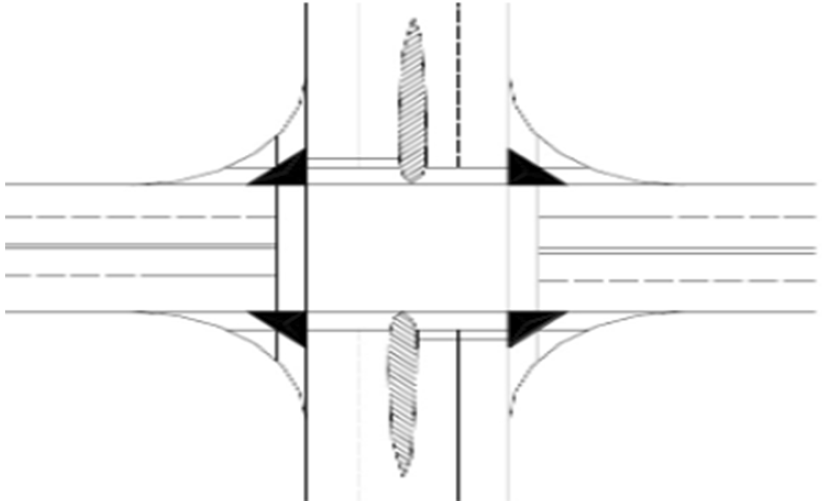

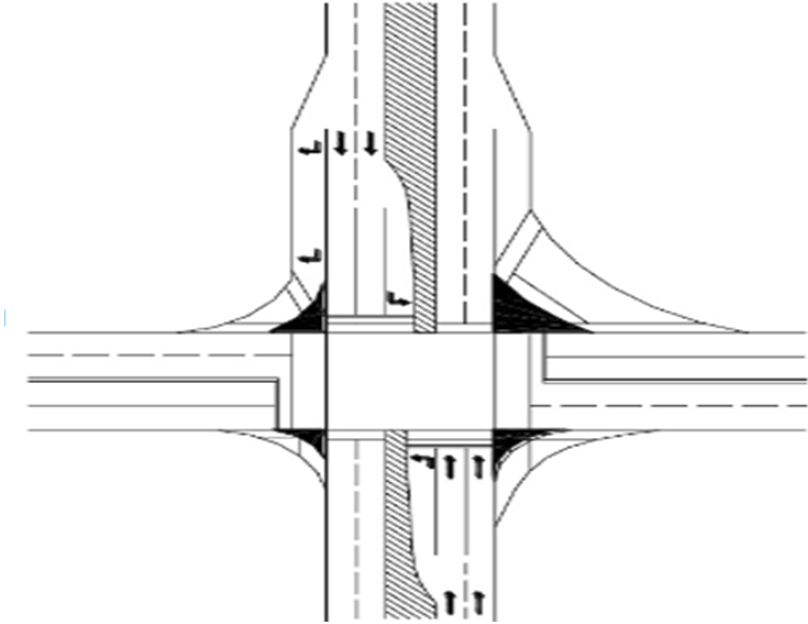

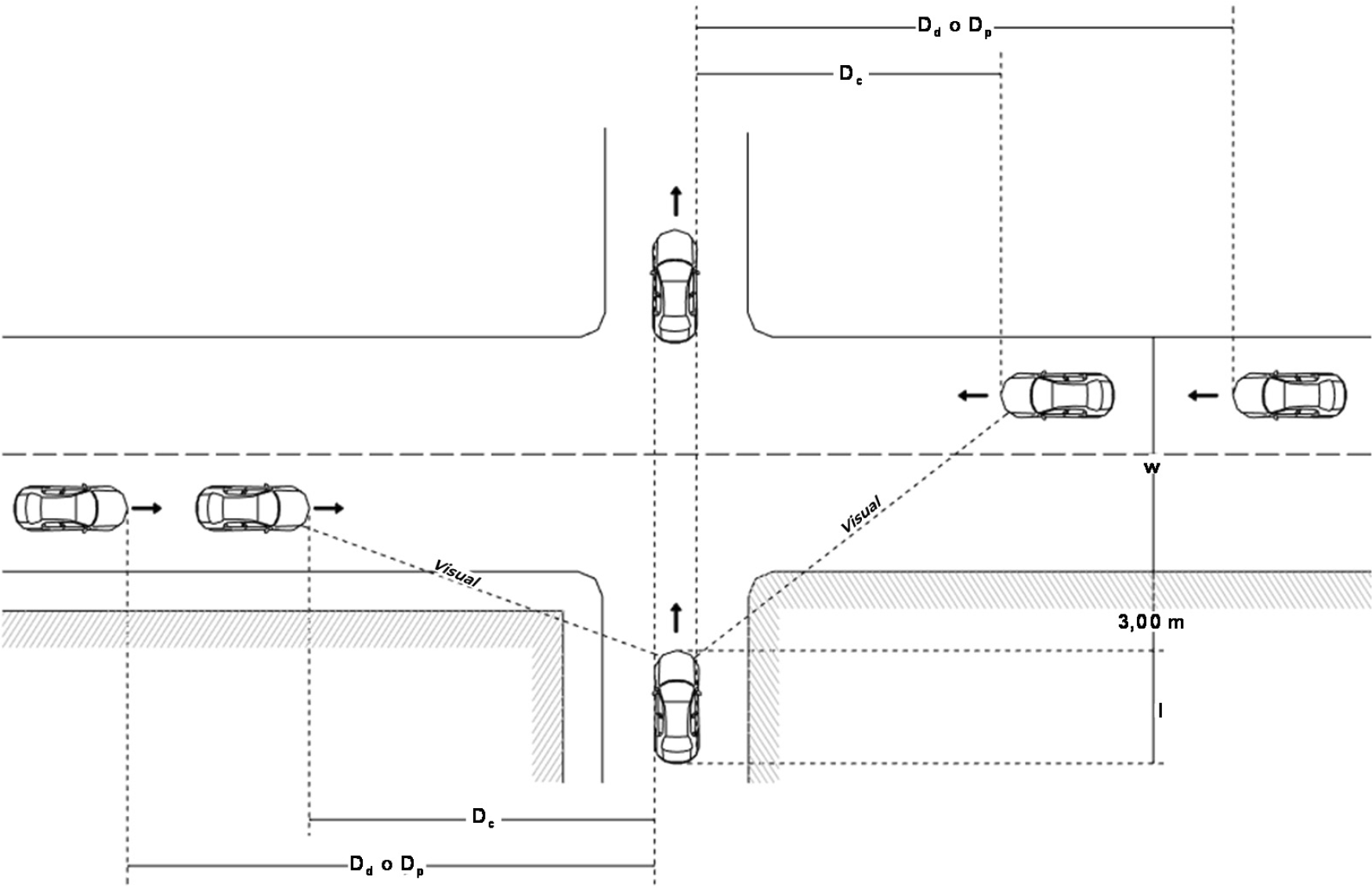

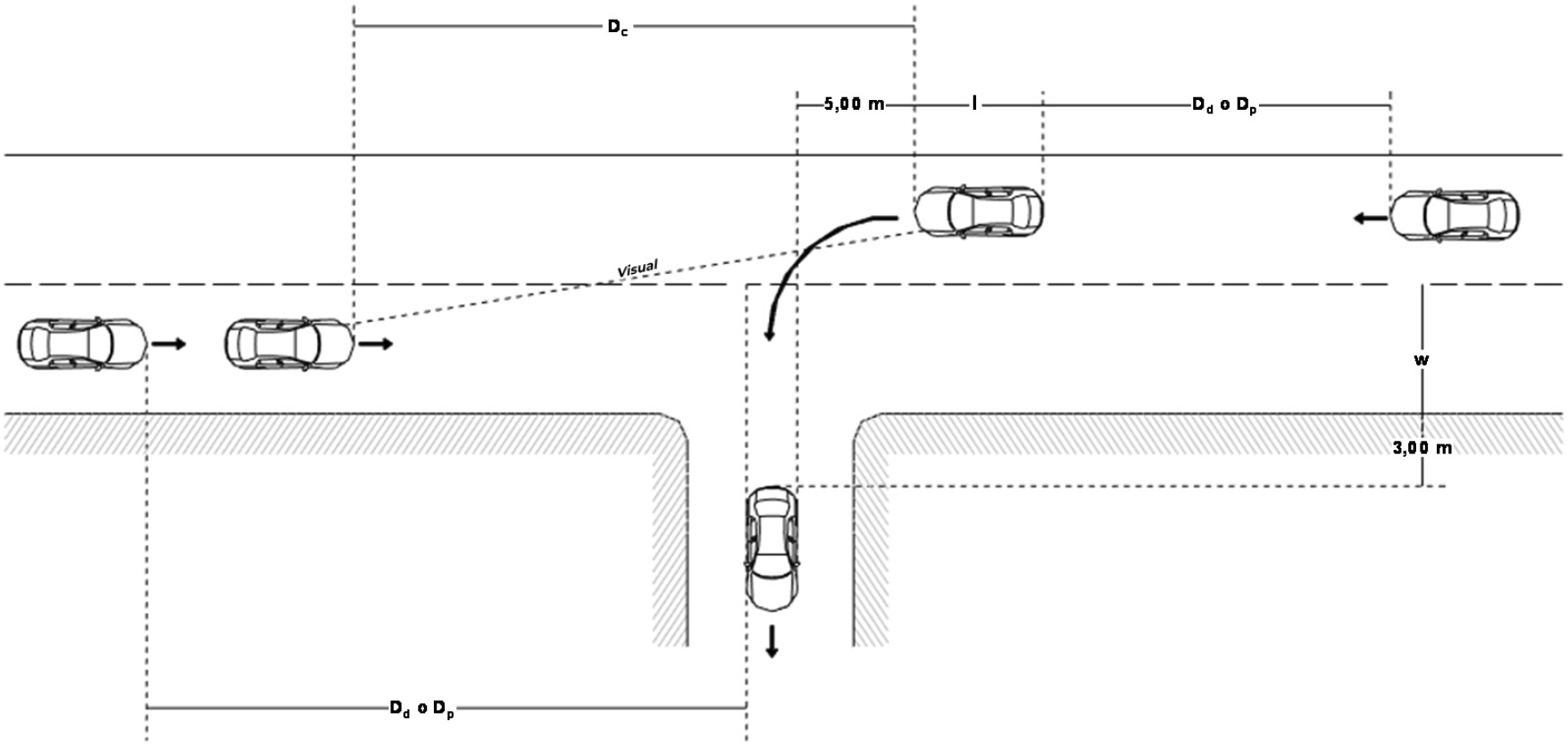

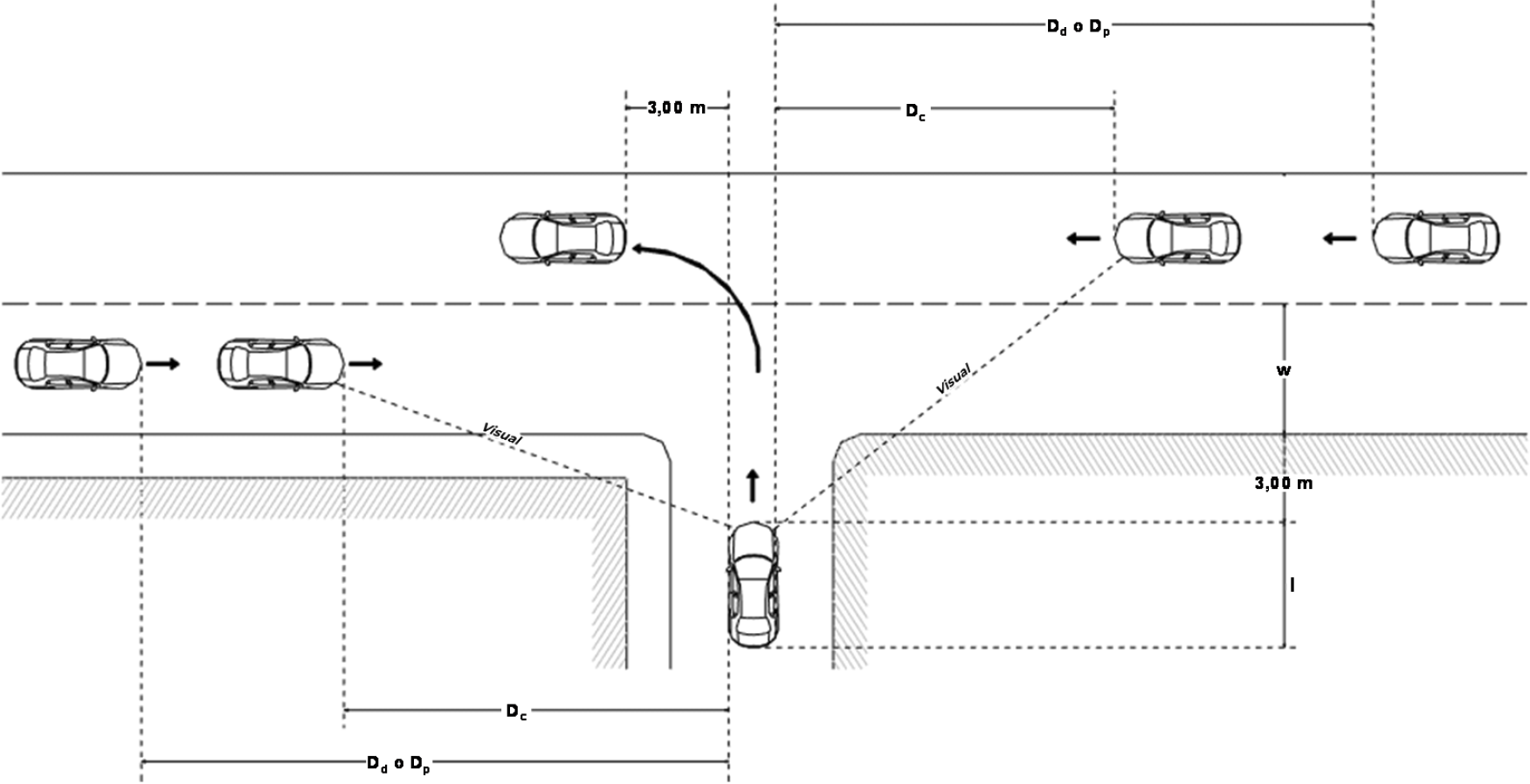

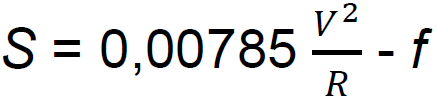

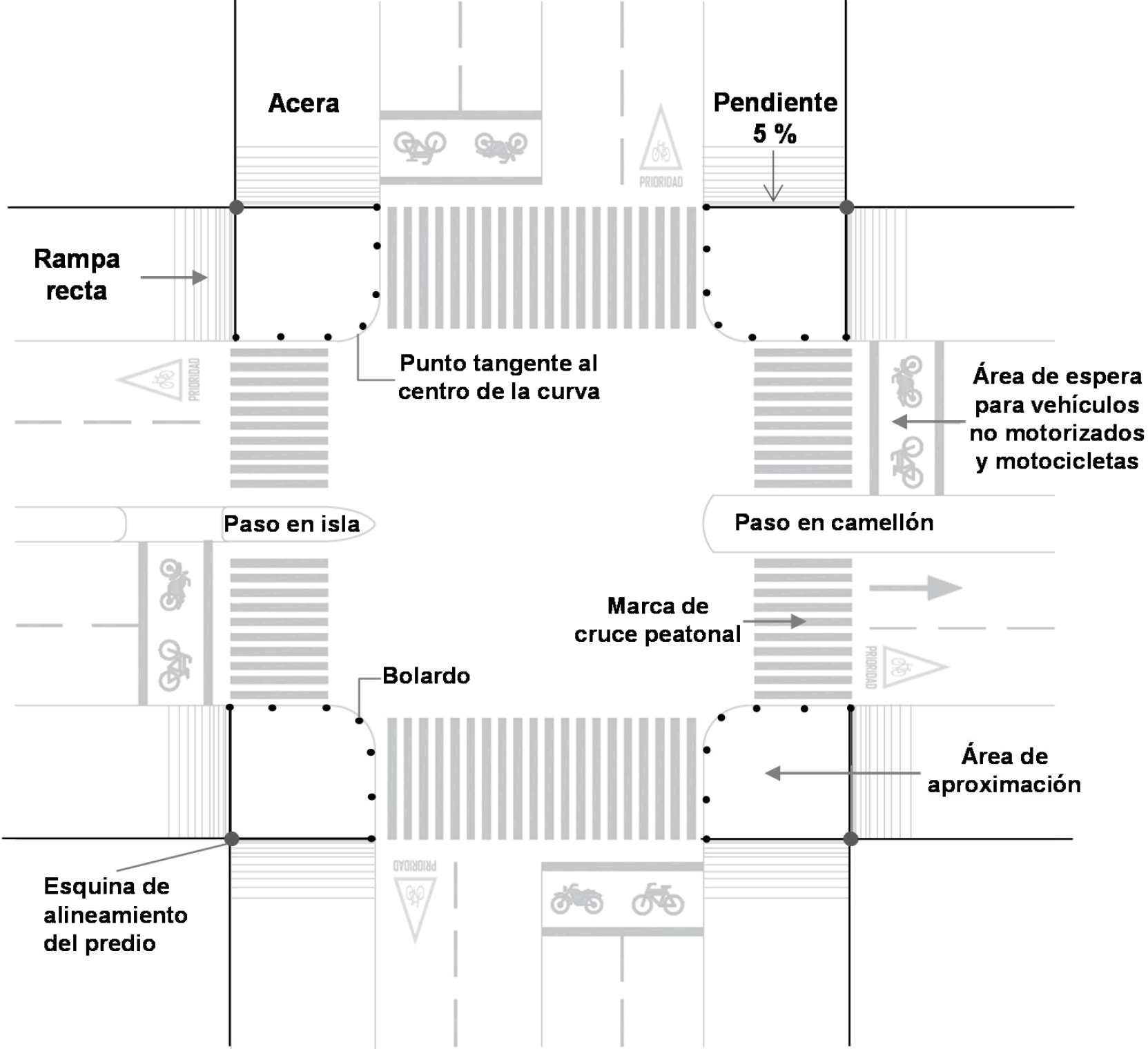

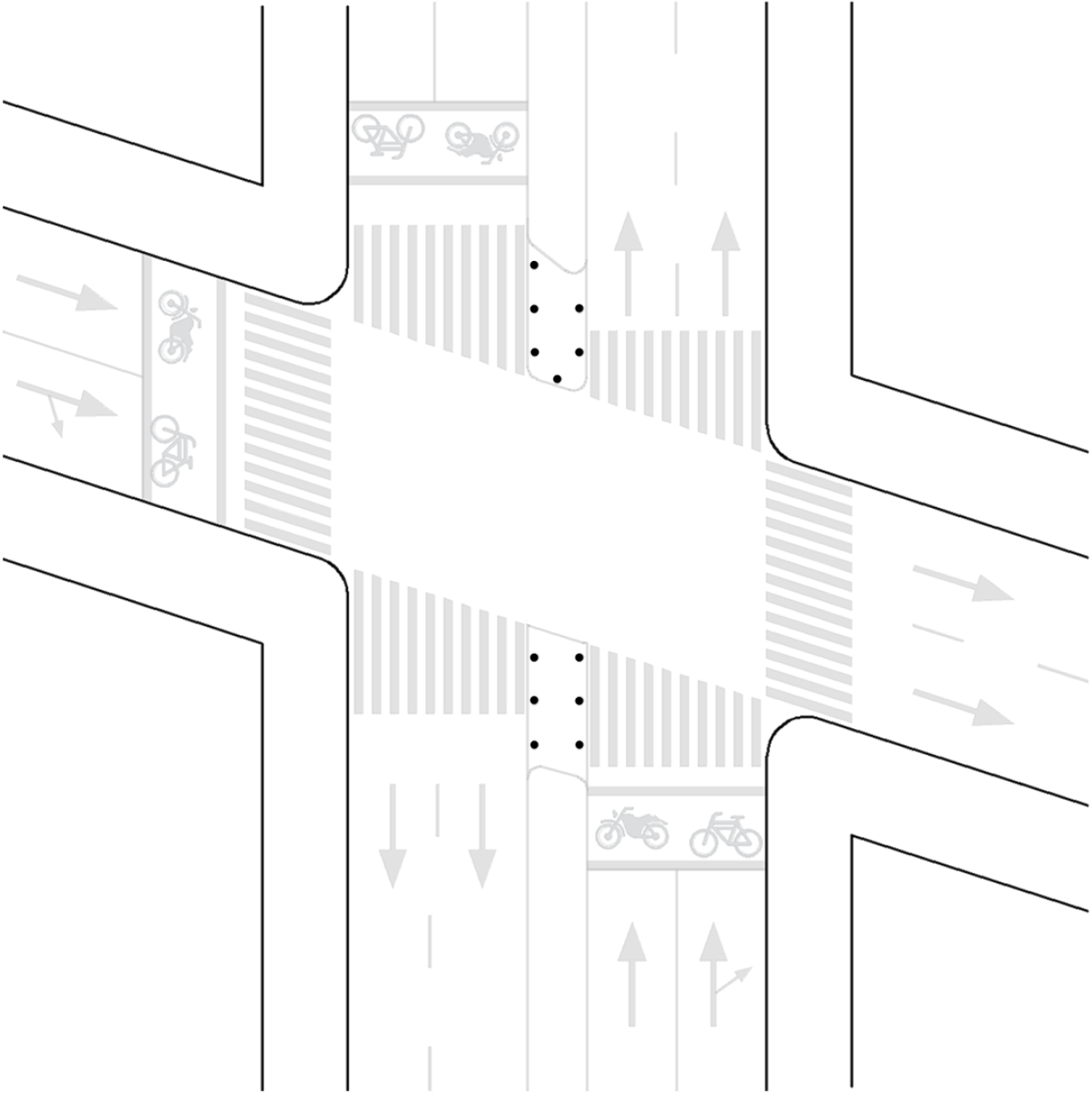

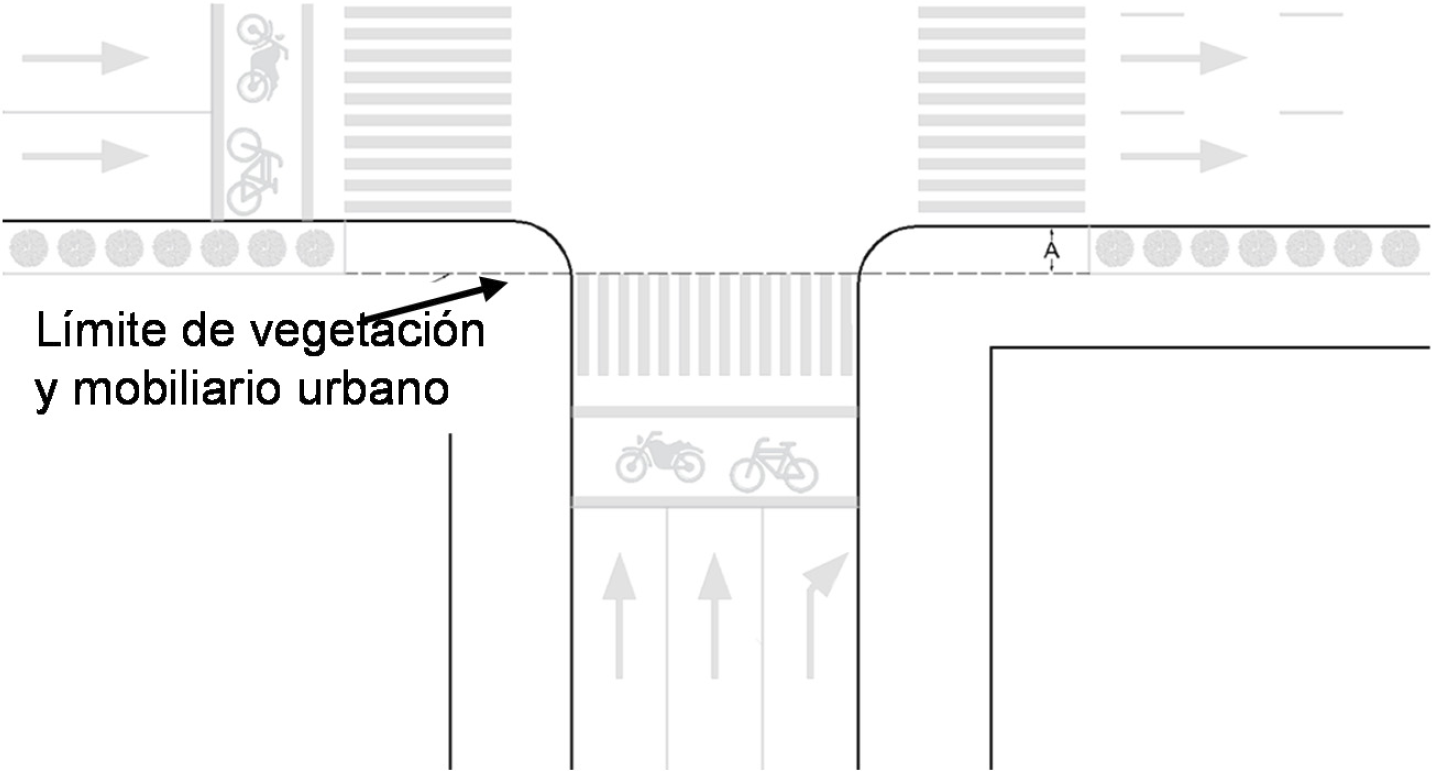

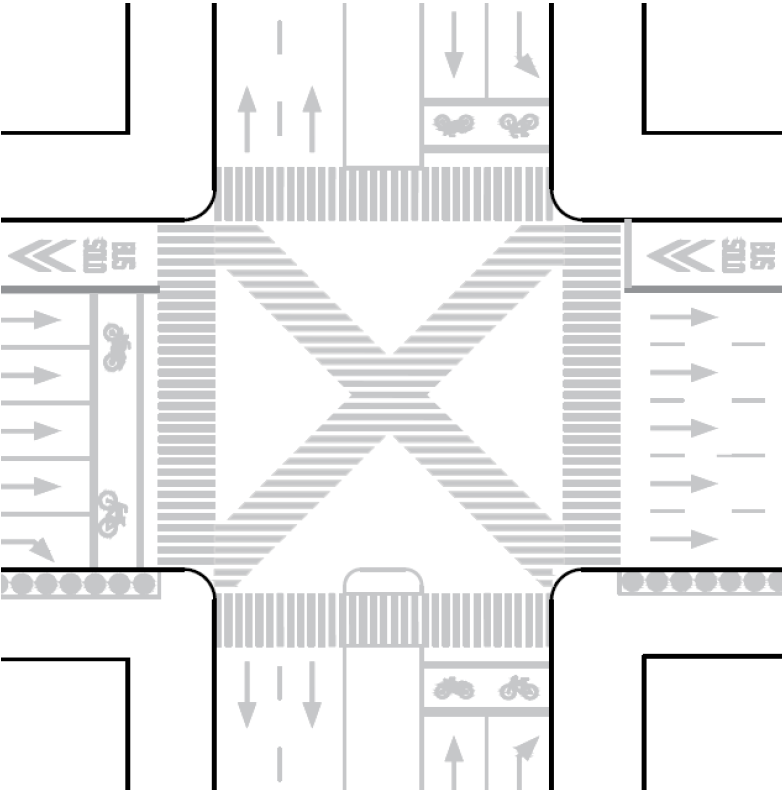

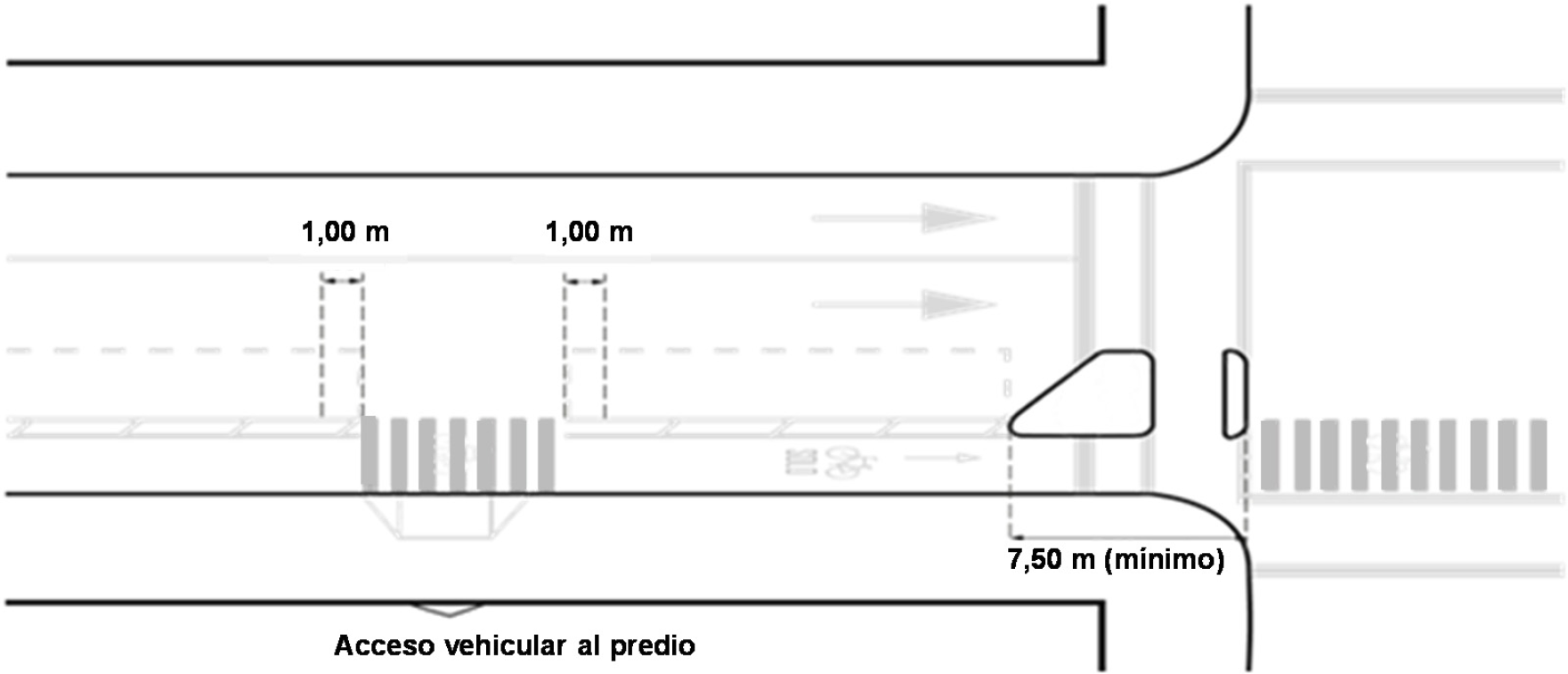

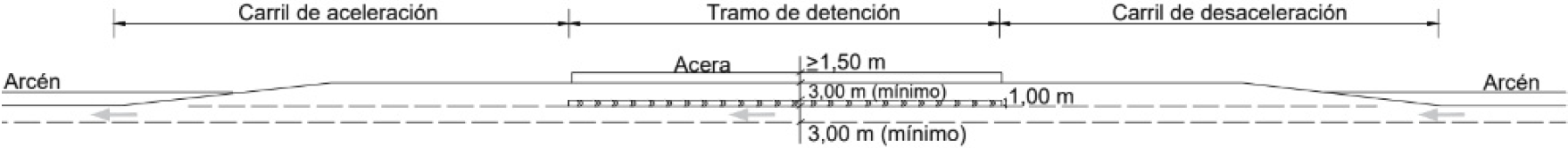

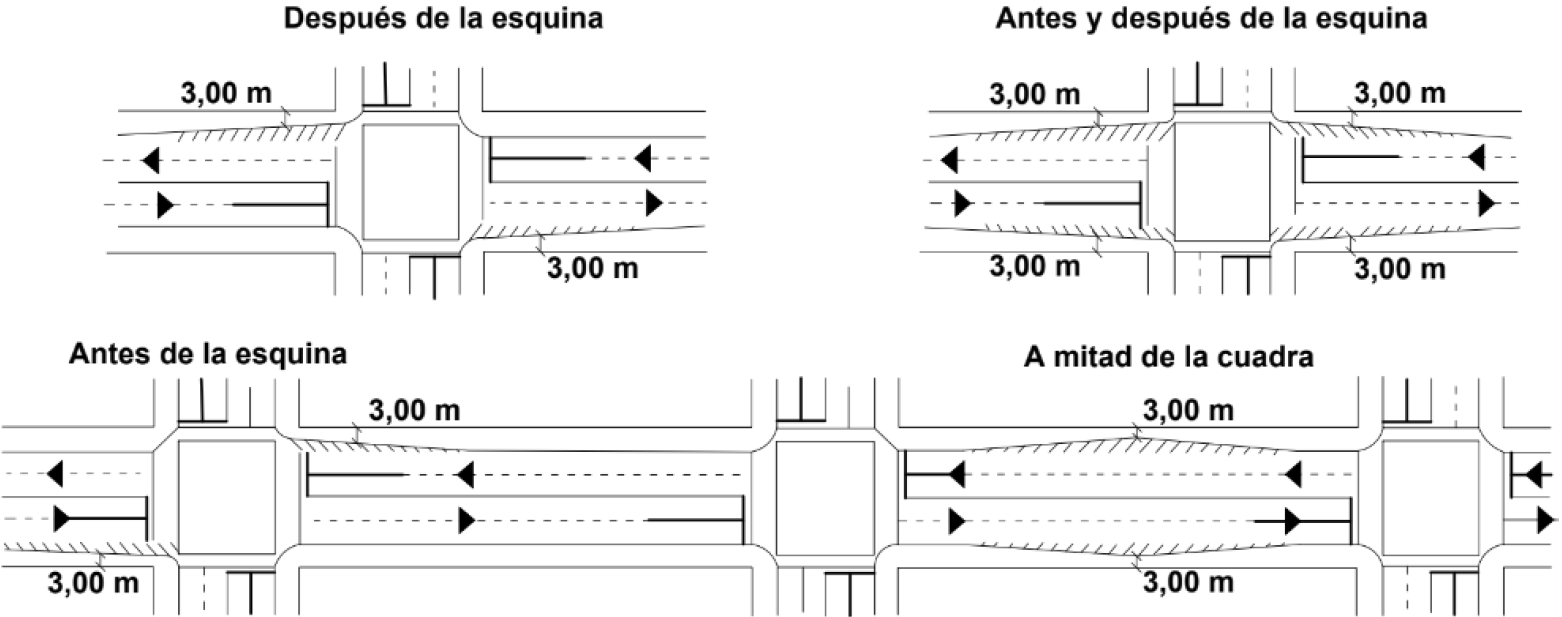

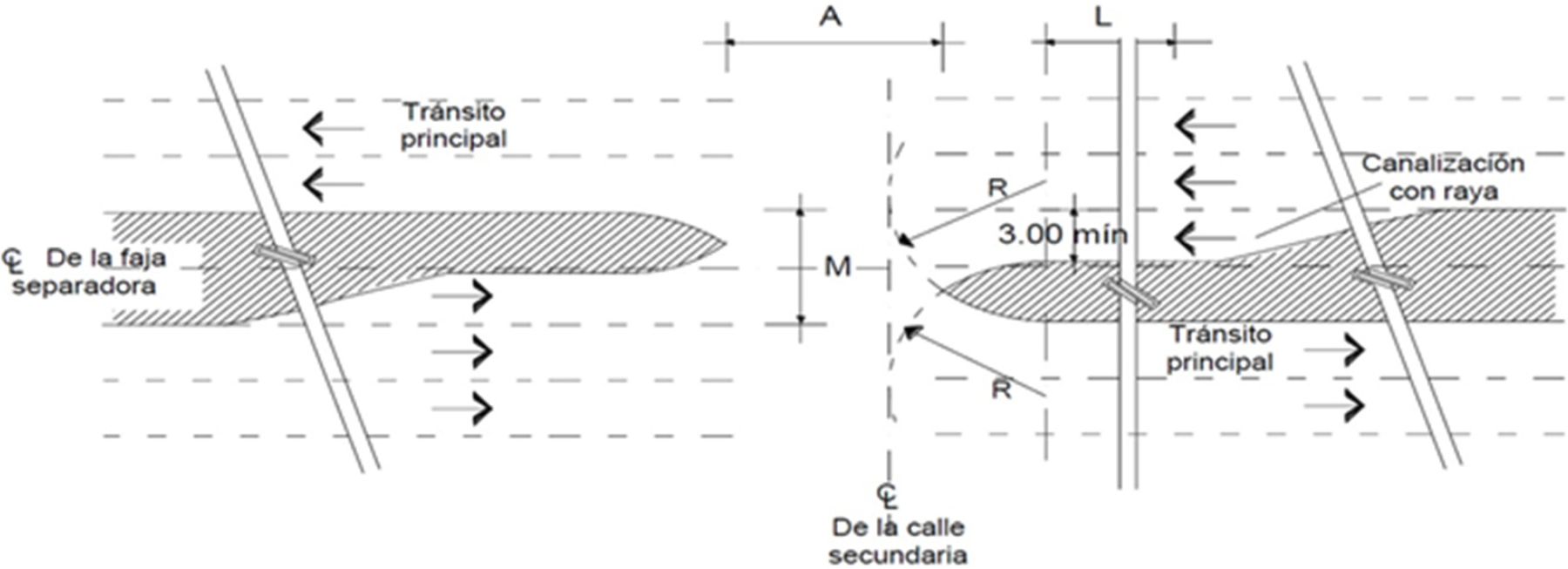

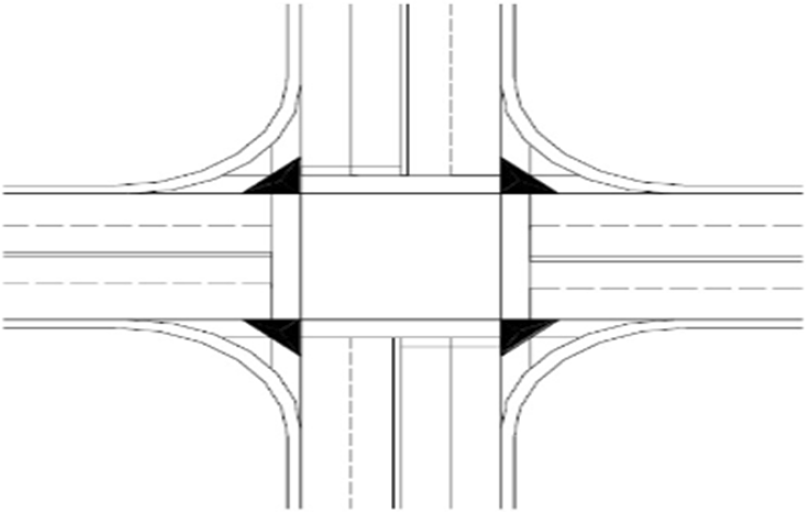

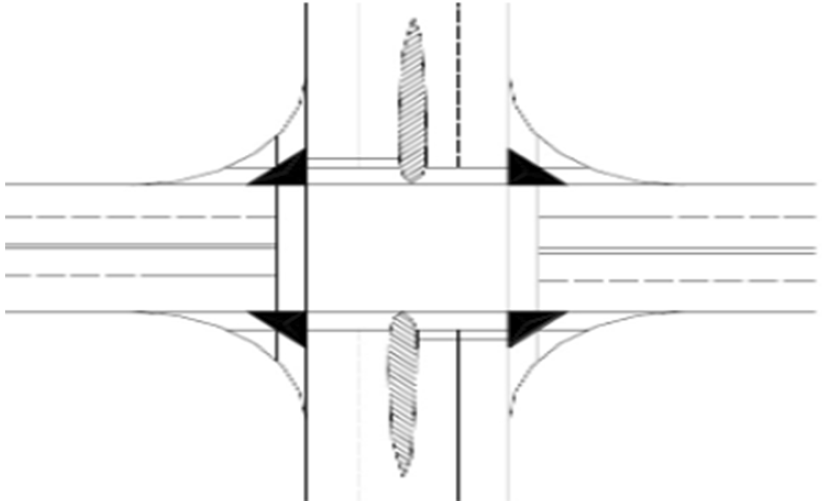

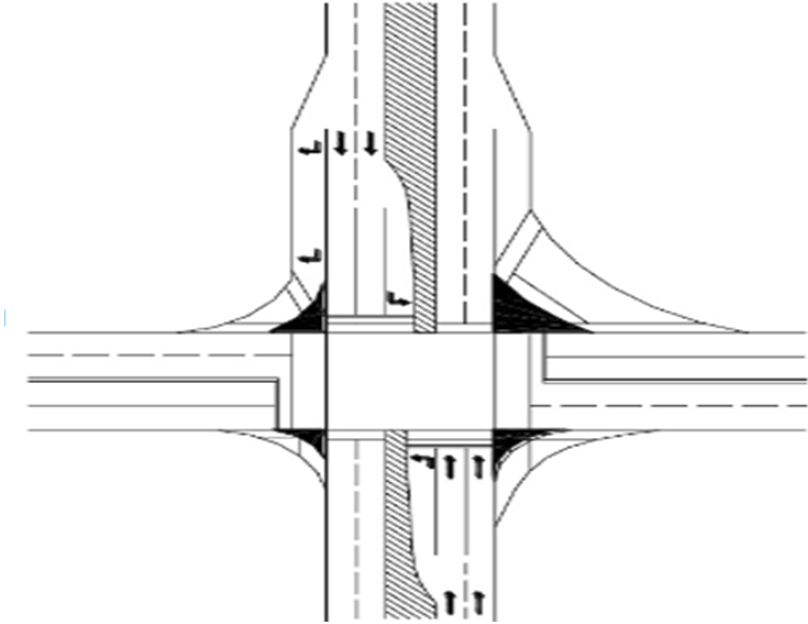

• detalle de intersecciones: se debe determinar la configuración del corredor para efecto de identificar y revisar los impactos que representan para los flujos de tránsito actuales, y cómo estos tendrán que ser adecuados al nuevo diseño; Por tal motivo, se deben definir las reasignaciones de flujo y de los movimientos direccionales considerando en todo momento mejorar la seguridad vial de las personas usuarias vulnerables durante la interacción con los movimientos vehiculares. Se deben incluir las adecuaciones necesarias para la realización de giros y en su caso, para la supresión de dichos movimientos, tales como vueltas izquierdas, retornos, incorporaciones y desincorporaciones, áreas de ascenso y descenso, áreas de carga y descarga.

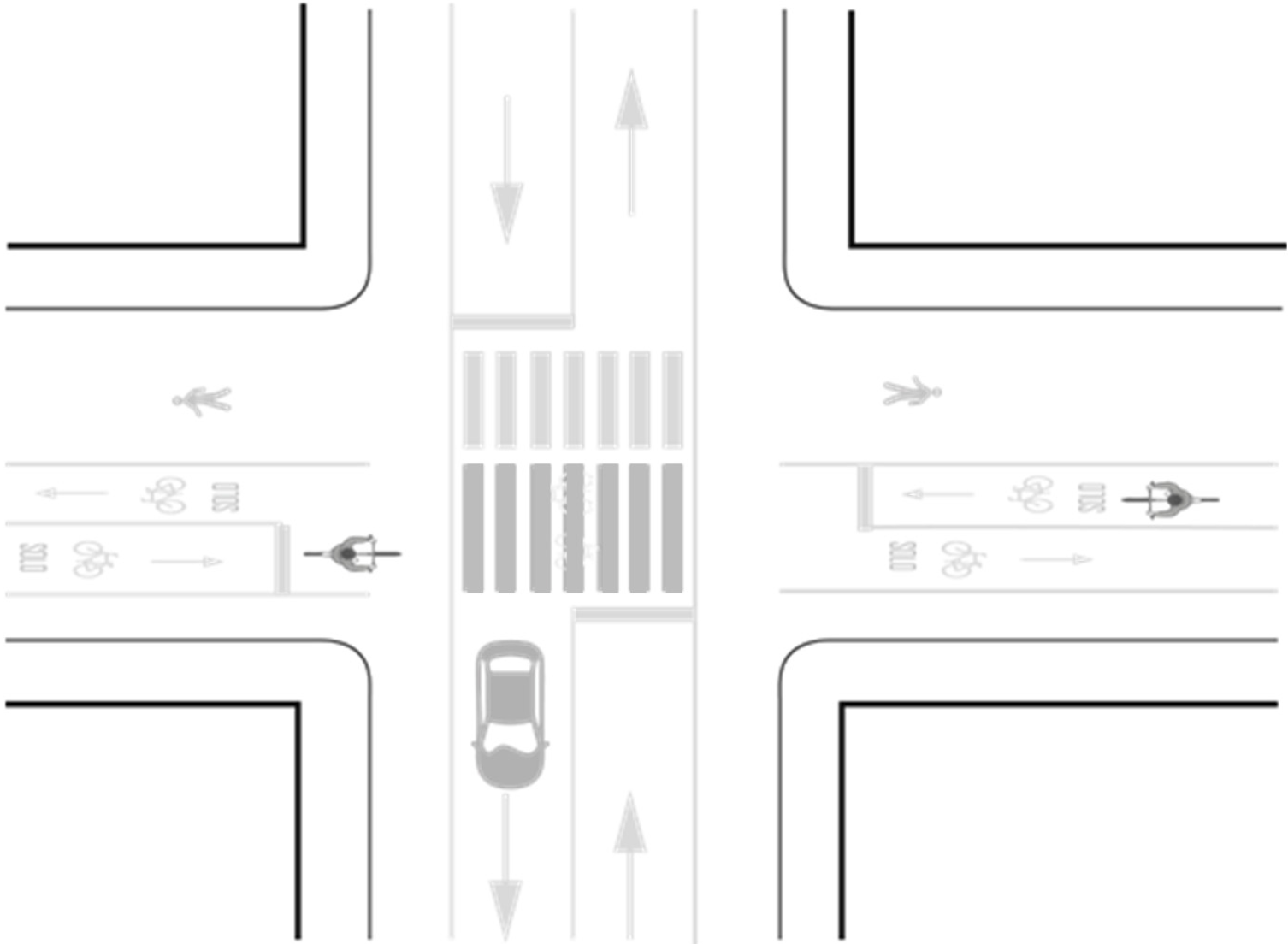

De igual forma, es prioritario considerar los espacios para el tránsito, áreas de estar, recreo y convivencia de personas peatonas para el desarrollo y operación de las vías, ya sea como recuperación, rehabilitación o creación de los mismos; en este sentido, considerando la configuración de los carriles, se deben satisfacer las necesidades para la convivencia integral de las personas usuarias que debe incluir los elementos de seguridad vial, a efecto de evitar la invasión de vehículos a las áreas de circulación peatonal. Deben contar con cruces, rampas de acceso universal, así como áreas de ascenso y descenso de transporte público. Asimismo, las vías deben tener facilidades para la circulación de vehículos no motorizados que estén sujetas a las características del tránsito, por lo que pueden ser compartidas, delimitadas o confinadas considerando siempre elementos básicos, franjas o ejes de mobiliario urbano, infraestructura y áreas verdes, de acuerdo con los requisitos y criterios de diseño incluidos en el capítulo 8.

6.4.2. Proyecto de dispositivos para el control del tránsito: se debe elaborar una propuesta para la incorporación y/o modificación de la señalización y dispositivos que aseguren la correcta operación de la vía. Cuando el proyecto lo requiera, se debe considerar la incorporación de semáforos peatonales y vehiculares, el establecimiento de elementos para el control de la velocidad en puntos de alta incidencia de hechos o siniestros viales y la aplicación de elementos de seguridad ciudadana en los pasos a desnivel que se encuentran dentro del corredor. Para la ejecución de esta fase del proyecto, se debe seguir lo indicado en la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas (Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT], 2011), así como en la regulación estatal aplicable. Debe estar aprobado por la autoridad correspondiente y compuesto por los siguientes elementos:

• proyecto de señalización vertical y horizontal: debe incluir todas las marcas en pavimento, tableros bajos y elevados, dispositivos de delimitación y control de velocidad; las especificaciones técnicas de fabricación, aplicación e instalación; así como la relación y ubicación de las señales obsoletas que deben ser retiradas y sustituidas;

• proyecto de semaforización: para el caso de vías nuevas, se deben analizar los cruceros que deben ser operados a través de semáforos; para las vías existentes, se debe revisar ubicación de los semáforos, controladores, acometida conexión y otros elementos o dispositivos del sistema, así como sus fases y ciclos. Se deben incluir semáforos peatonales y audibles de acuerdo con lo indicado en la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas (SCT, 2011). De este modo, los requerimientos para ambos casos son los siguientes:

• sincronización de los ciclos a lo largo del corredor, considerando los ciclos para personas peatonas; y

• se debe especificar el tipo de soporte y dimensiones donde serán instalados.

Cuando la vía cuente con carriles exclusivos para la circulación de vehículos no motorizados o de transporte público de pasajeros, se debe considerar la colocación de semáforos para estos modos de transporte.

Proyecto de protección de áreas de trabajo y desvíos: con objeto de garantizar la seguridad vial de las personas durante el proceso de obra y minimizar las afectaciones a la vía, se debe presentar el proyecto de señalización para protección de áreas de trabajo y desvíos. En este sentido, se debe entregar el proyecto correspondiente con las siguientes características:

• señalización para desvíos locales y regionales, que indiquen alternativas a las personas conductoras;

• dispositivos que permitan la protección de las áreas de trabajo, así como de las áreas de circulación peatonal y en su caso, el desvío de carriles exclusivos para vehículos no motorizados o de transporte público de pasajeros;

• dispositivos operados por bandereros que permitan controlar el tránsito en los lugares donde haya cruces frecuentes de personas peatonas, personal, vehículos y maquinaria de obra; y

• equipo individual de protección para el personal de obra.

6.4.3. Proyecto de pavimentos: de acuerdo con los datos obtenidos en la mecánica de suelos y las cargas de tránsito derivadas del estudio de la composición del flujo vial, se debe dimensionar la estructura del pavimento. En el caso del pavimento para áreas peatonales, se debe realizar una propuesta de diseño modular y sostenible; siempre que el terreno lo permita, se debe incentivar la recuperación de aguas pluviales para su infiltración al subsuelo, que permita un mantenimiento ágil de zonas afectadas por asentamientos diferenciados del suelo, crecimiento de raíces de árboles o dañadas por obras menores. Los elementos de imagen urbana de los pavimentos se deben realizar conforme a lo indicado en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDATU-2021, Espacios públicos en los asentamientos humanos (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [SEDATU], 2022).

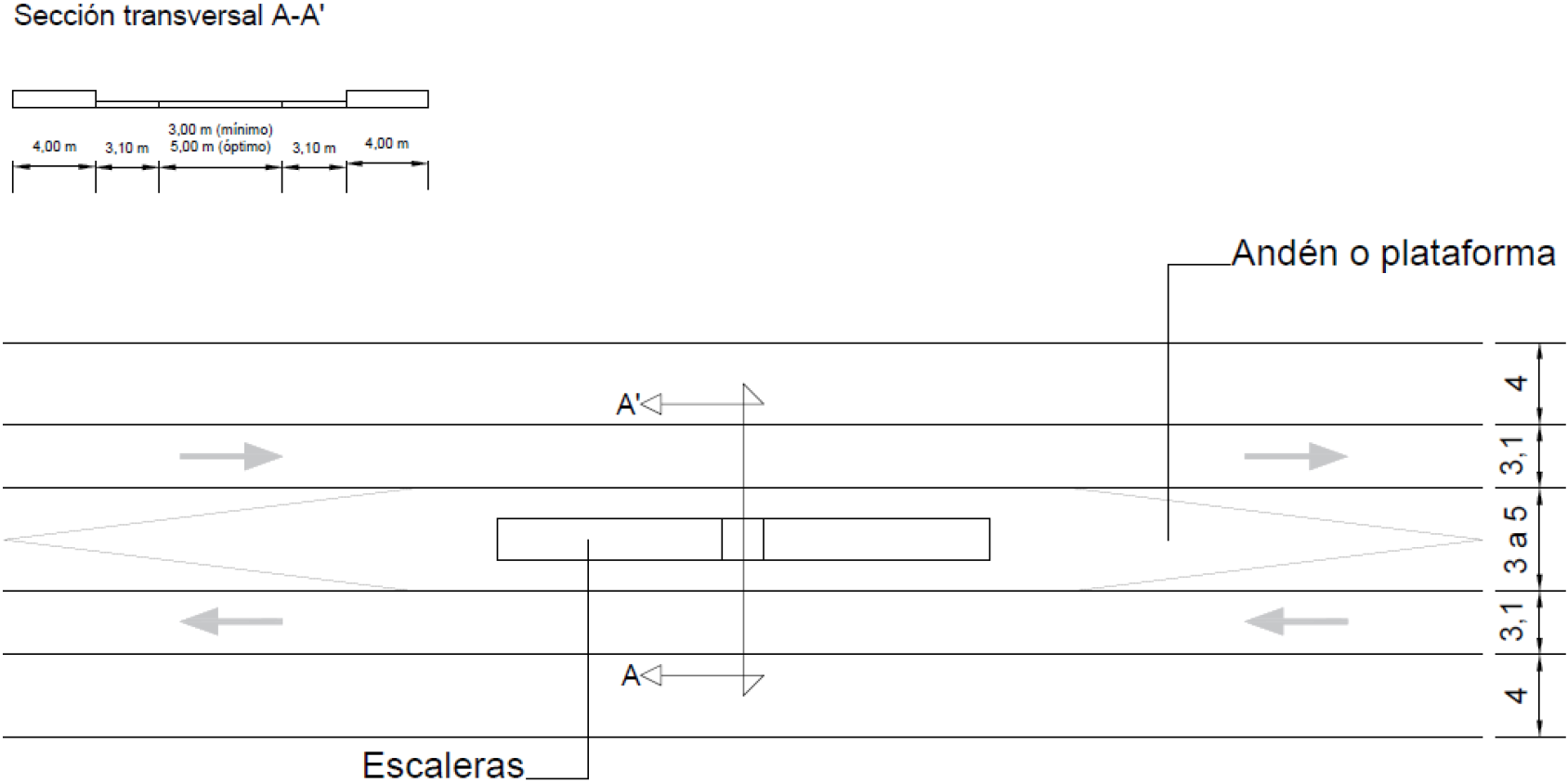

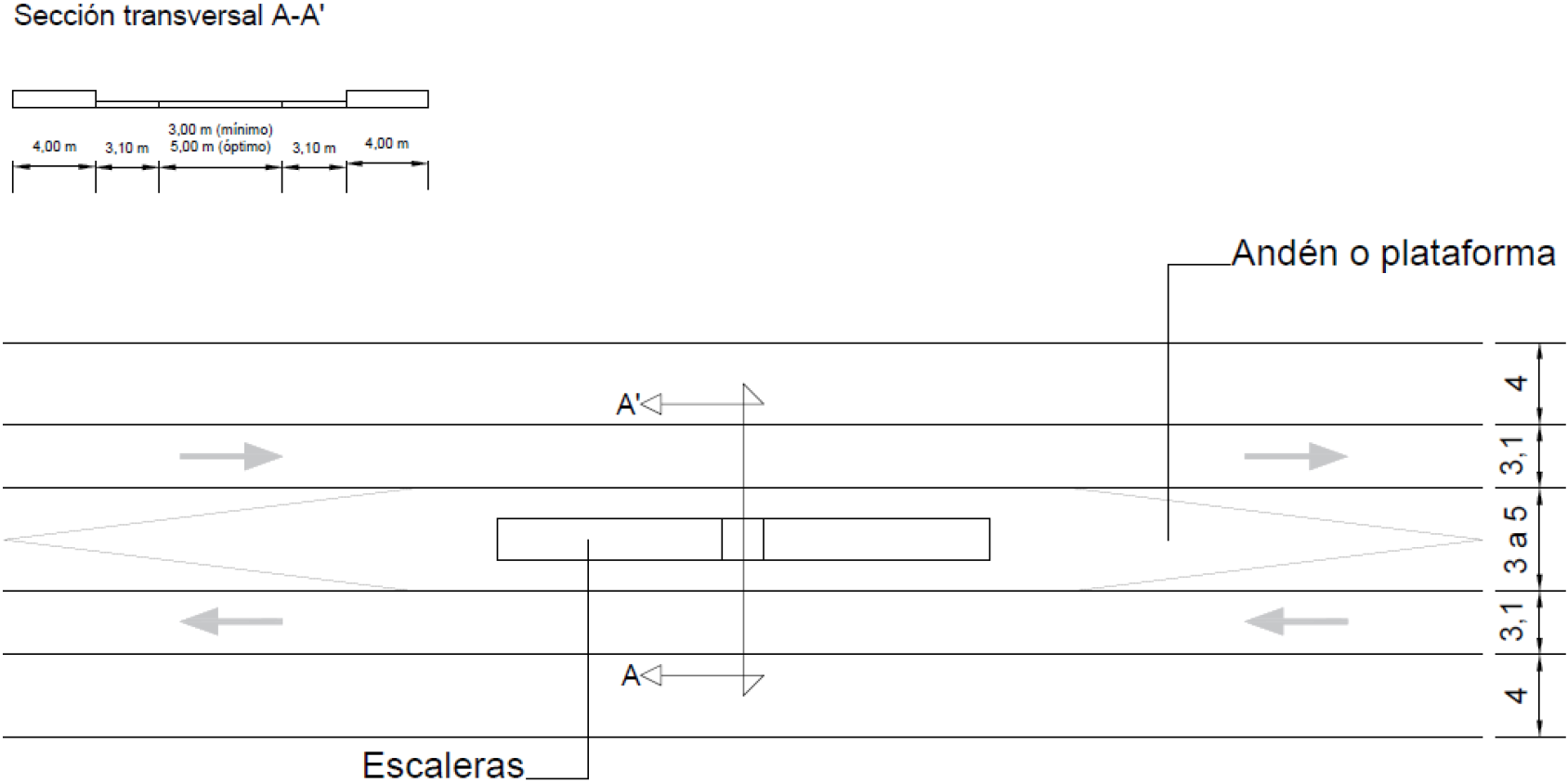

6.4.4. Proyecto de estructuras: en caso de requerirse pasos a desnivel superiores e inferiores y zonas cubiertas peatonales y/o vehiculares, se debe realizar el proyecto estructural considerando las normas aplicables para cada entidad federativa en materia de estructuras. Las características geométricas deben ajustarse a lo indicado en el inciso 8.7.3.

6.4.5. Proyecto de instalaciones: se debe elaborar una propuesta para la incorporación y/o modificación de todas las redes de infraestructura necesarios para la correcta operación de la vía. Para la ejecución de esta fase del proyecto, se debe seguir lo indicado en la normativa federal y estatal aplicable. Debe estar aprobado por la autoridad correspondiente y compuesto por los siguientes elementos:

• proyecto de obras inducidas: el desarrollo del proyecto vial puede generar interferencias con redes de infraestructura existentes por lo que se deben tener actuaciones específicas de desvío y reconfiguración de instalaciones, paso o renovación completa de los servicios urbanos afectados. Como redes más representativas se encuentran: sistema eléctrico, alumbrado público, agua potable, agua tratada, drenaje, cableado de telecomunicaciones, ductos de combustible, con base en el diagnóstico de trayectorias de instalaciones, guías mecánicas y registros disponibles;

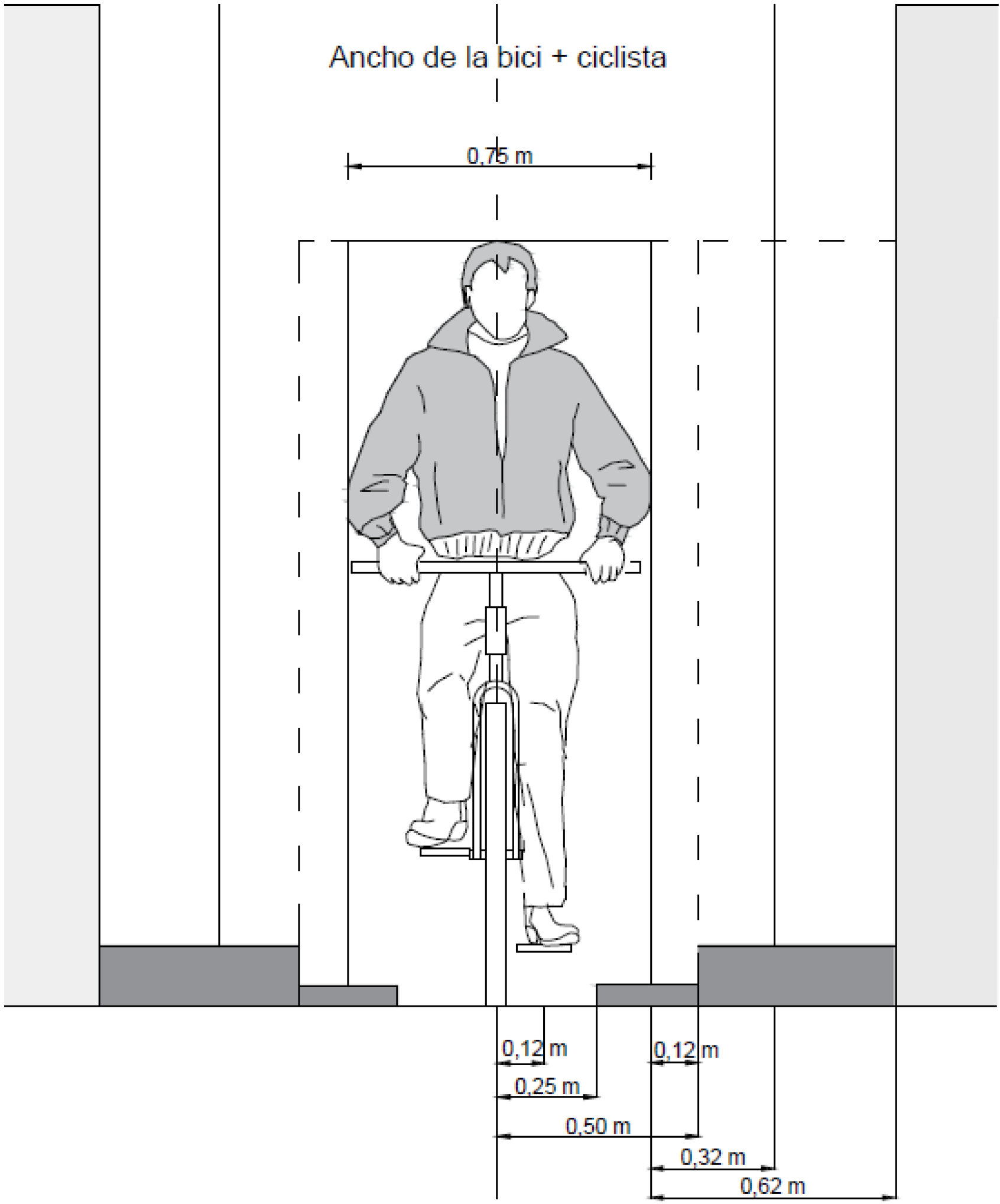

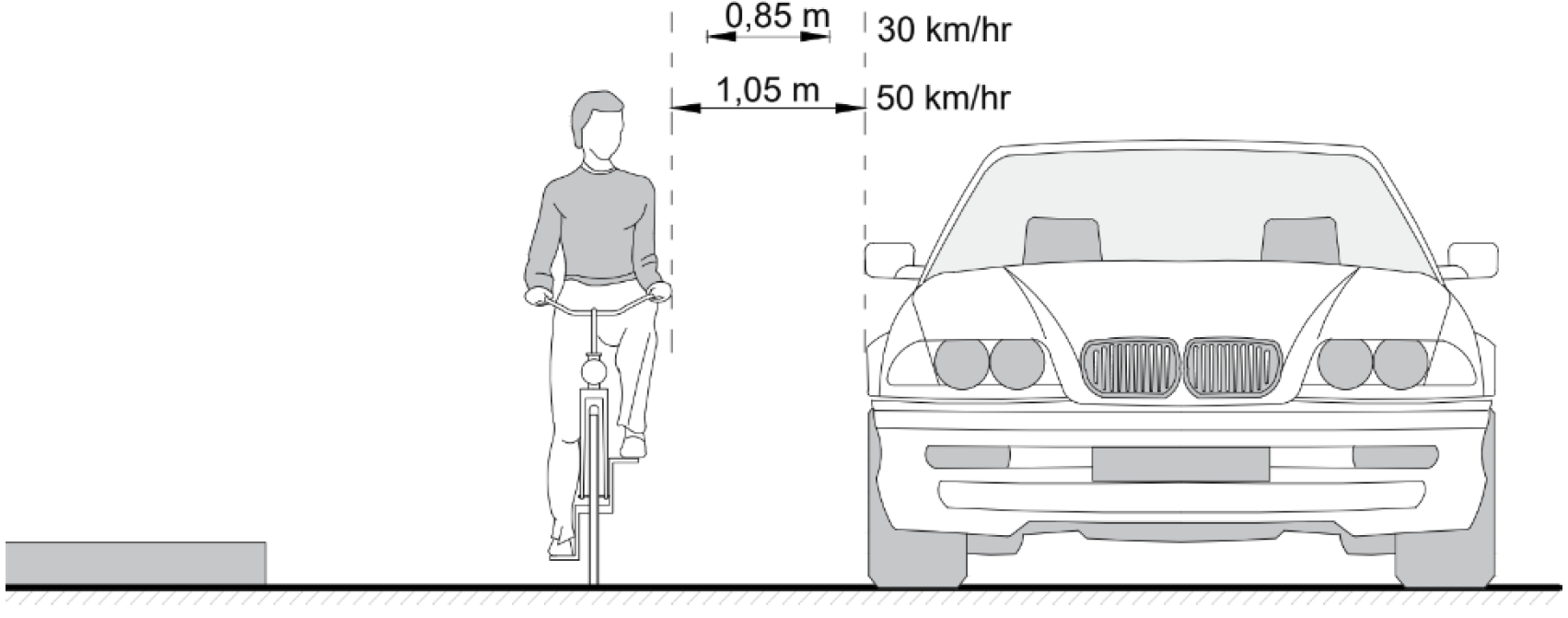

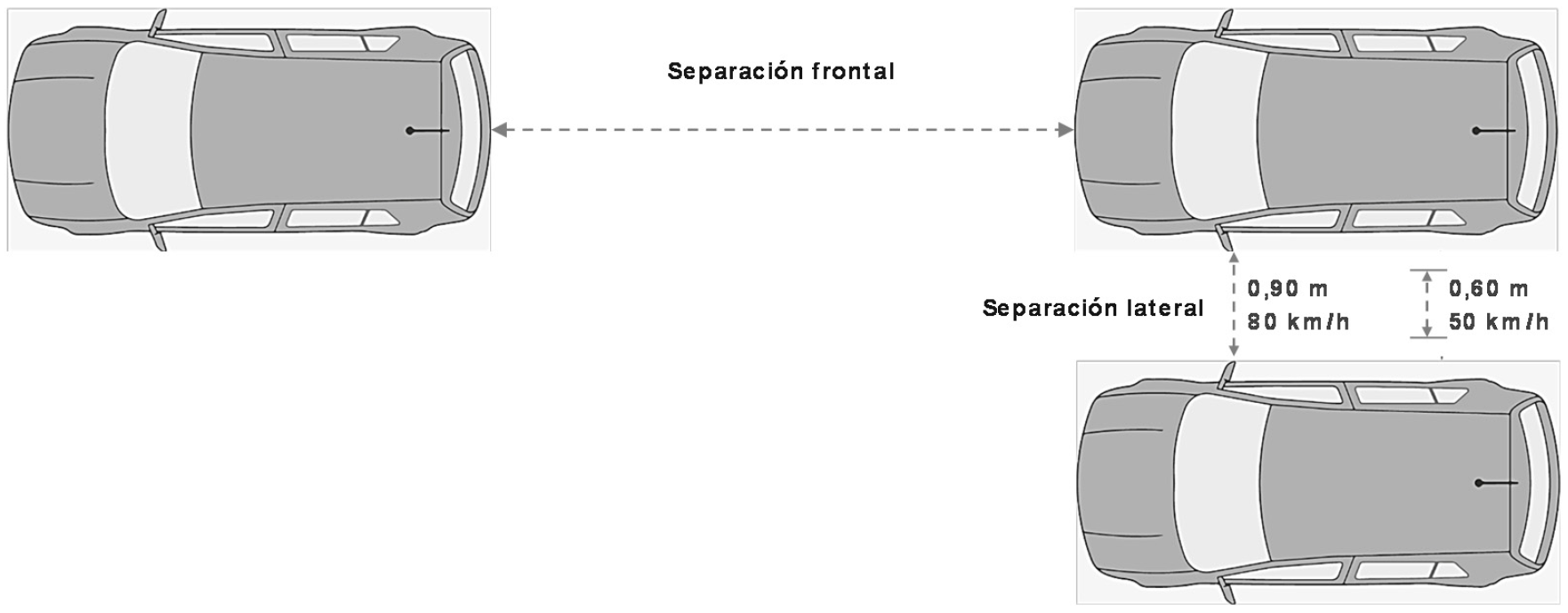

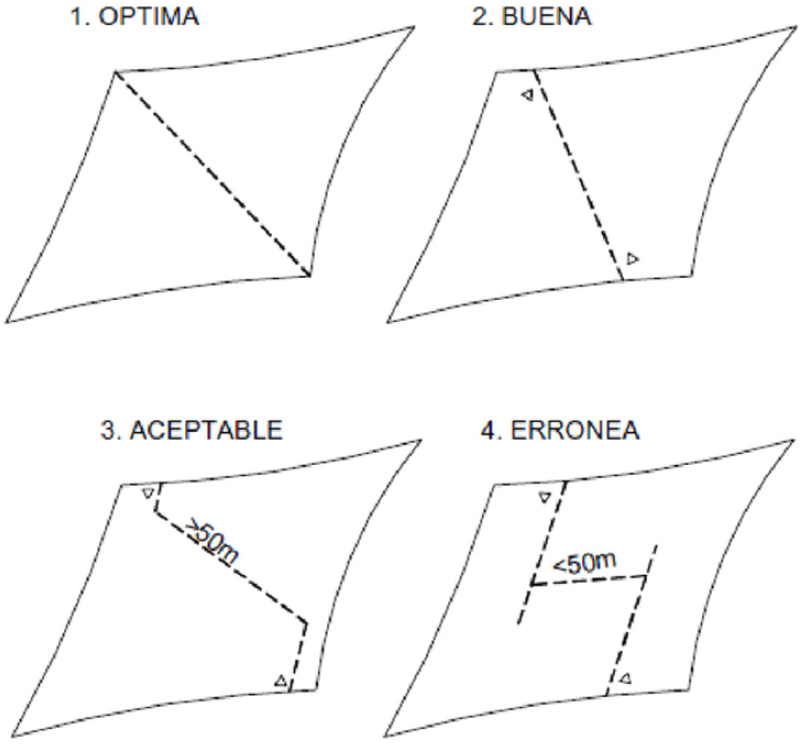

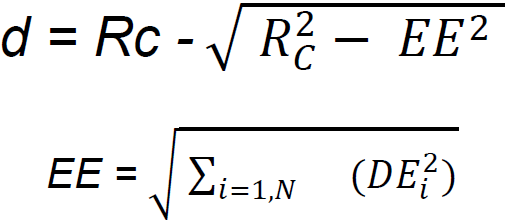

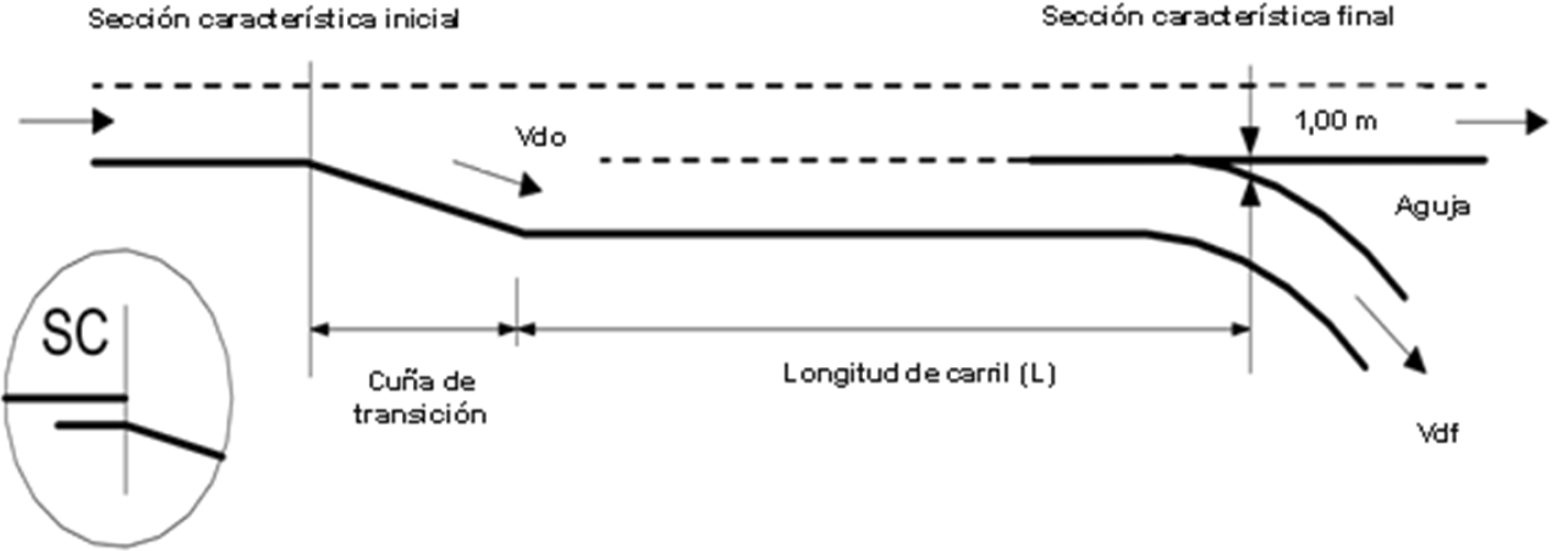

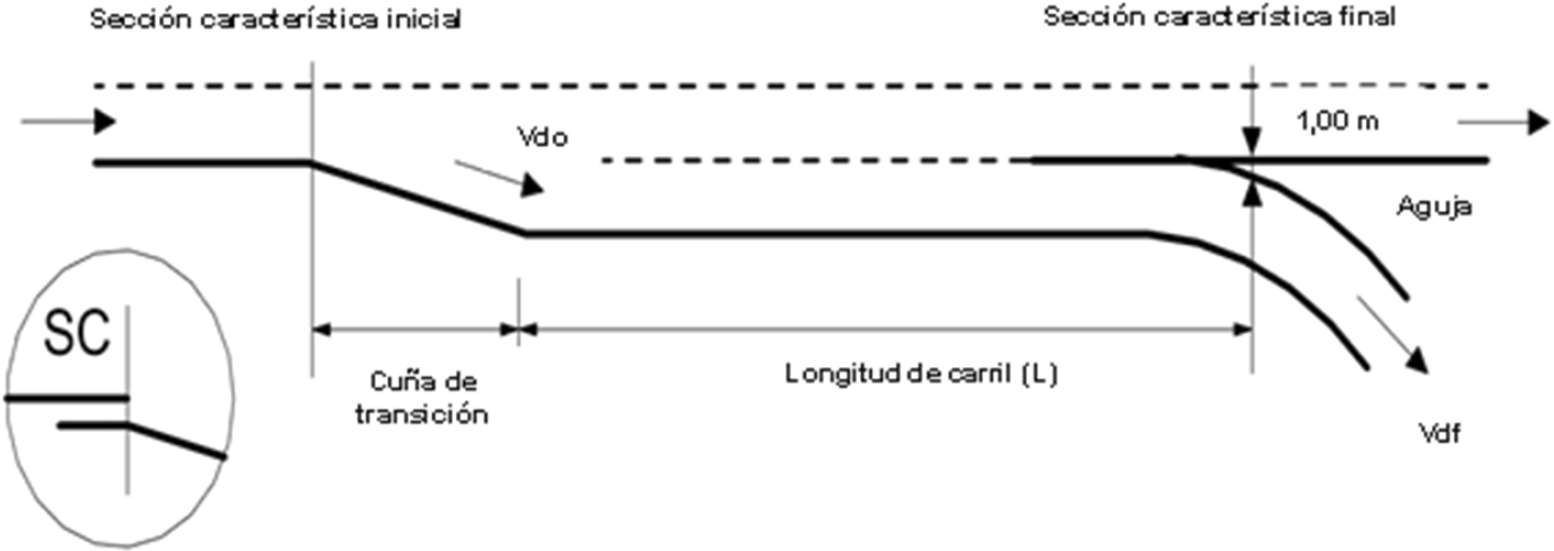

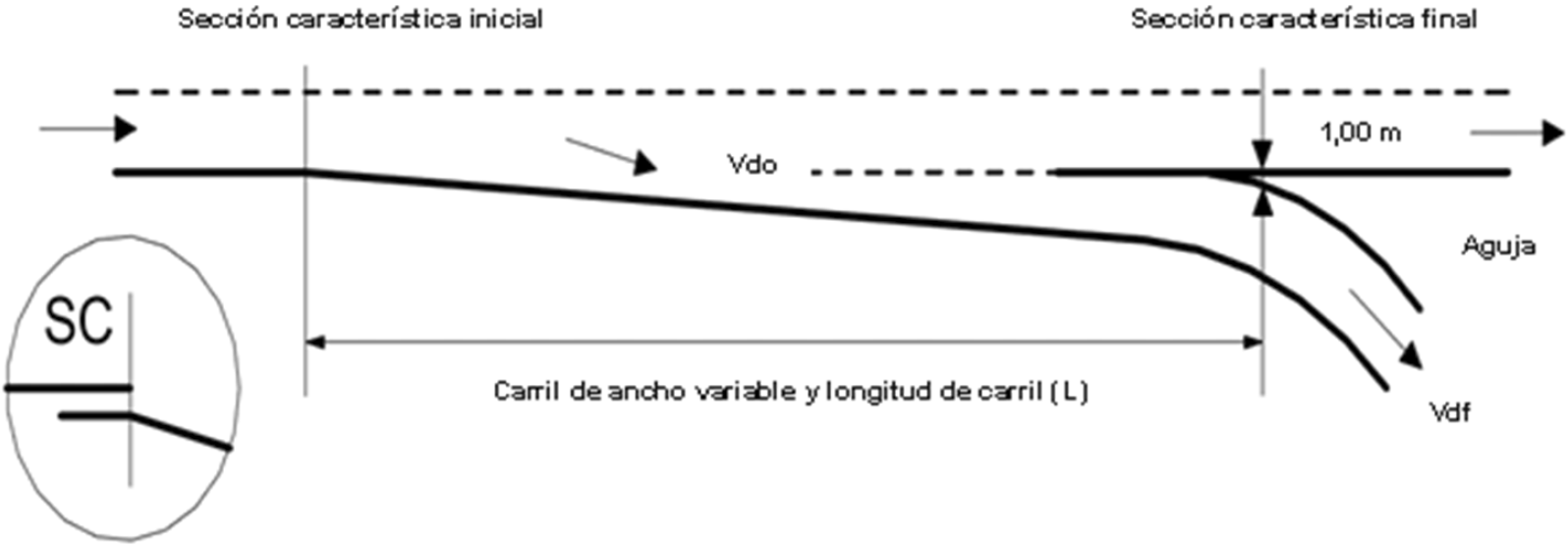

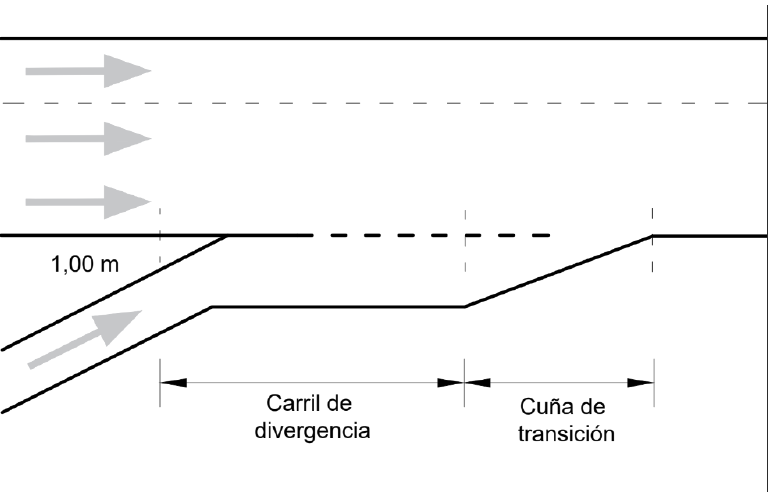

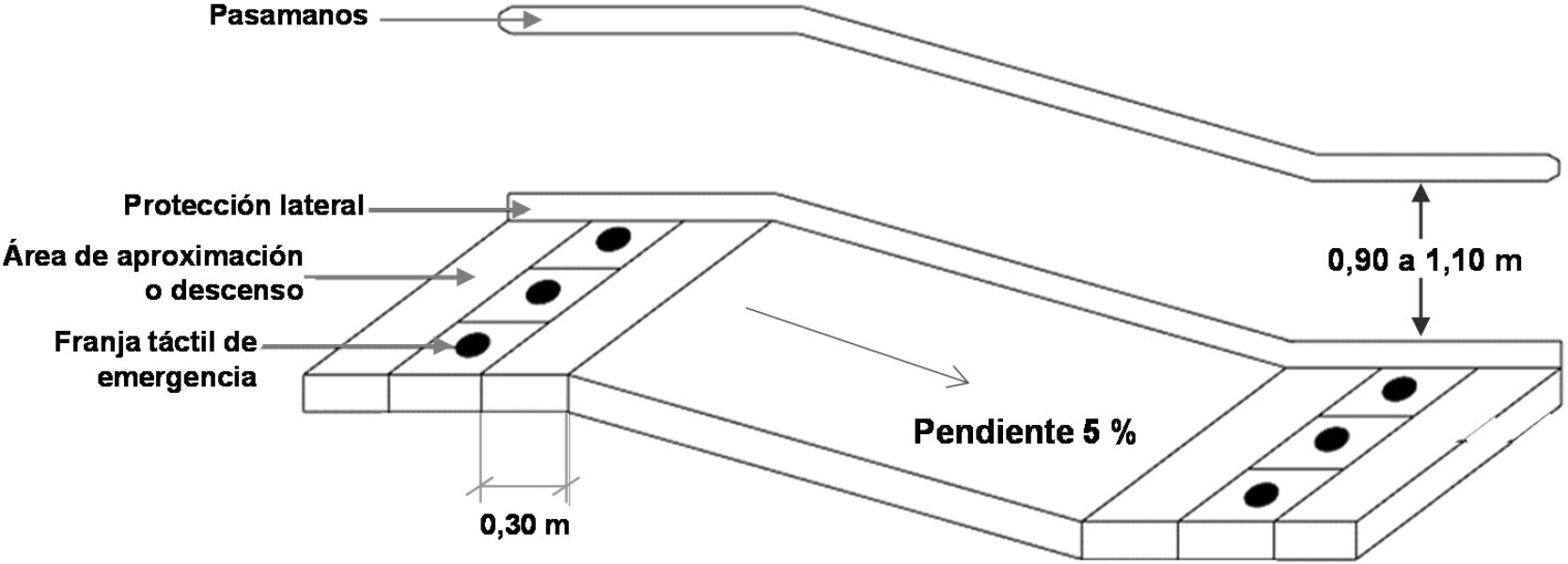

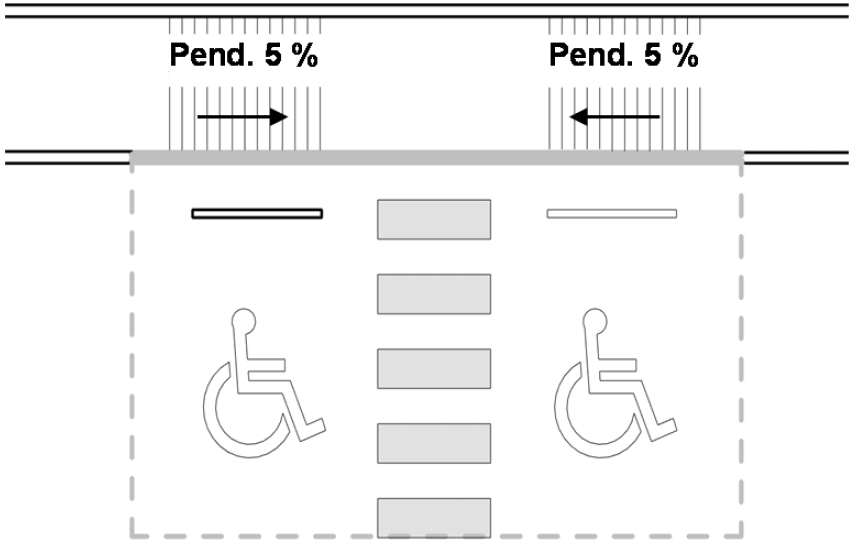

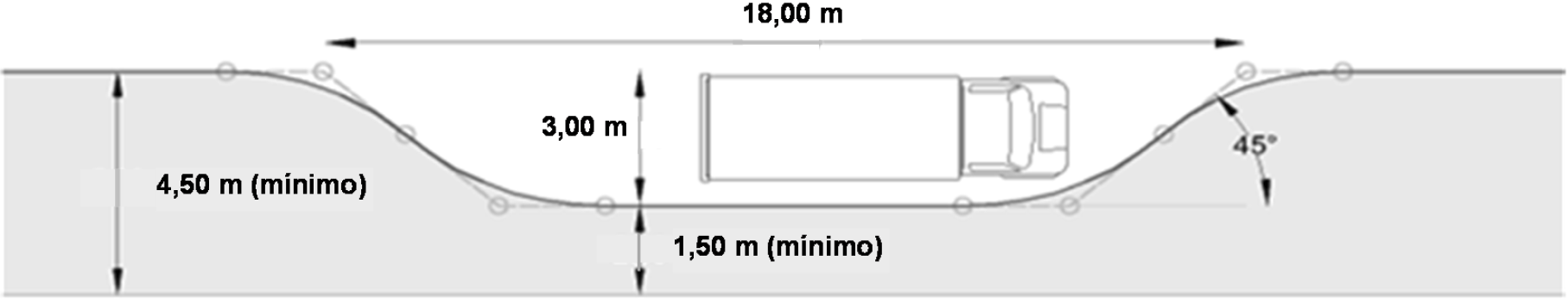

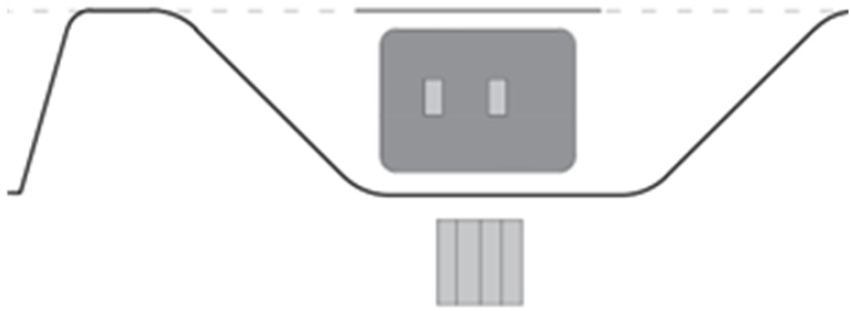

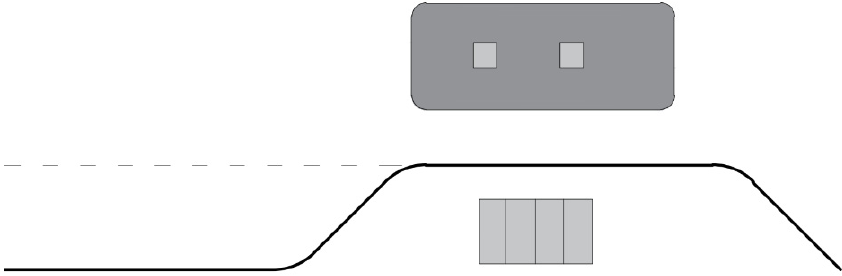

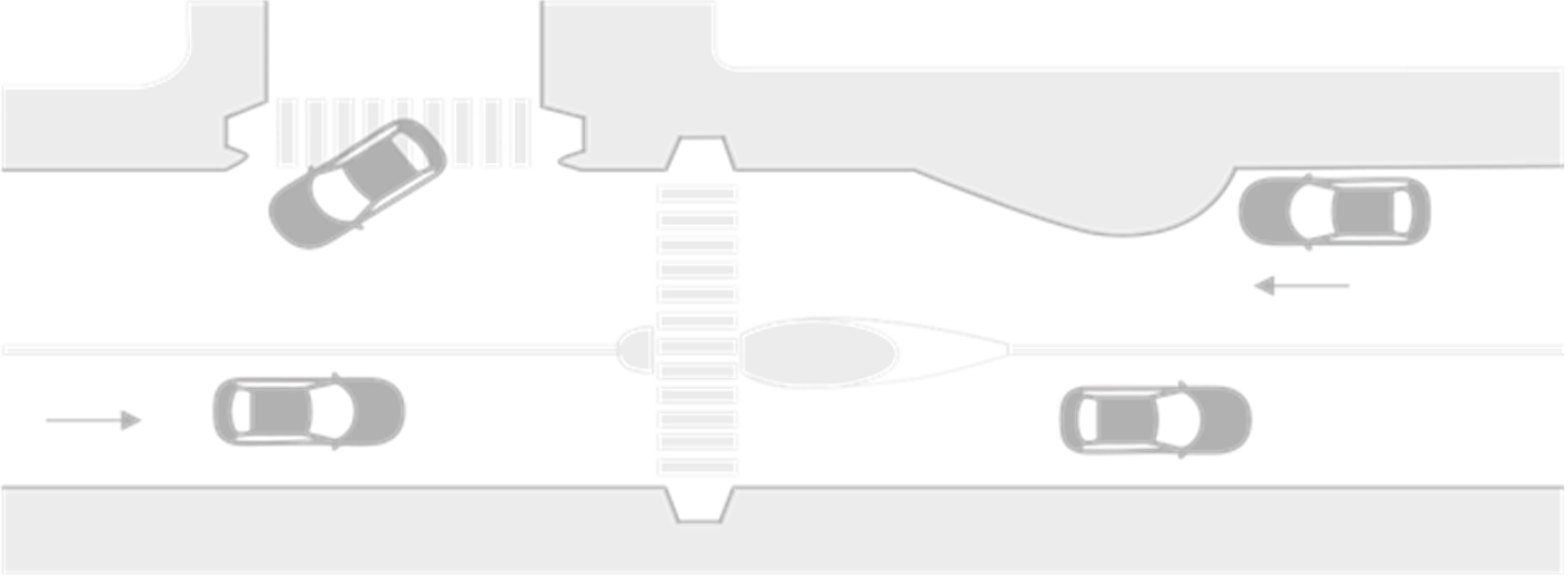

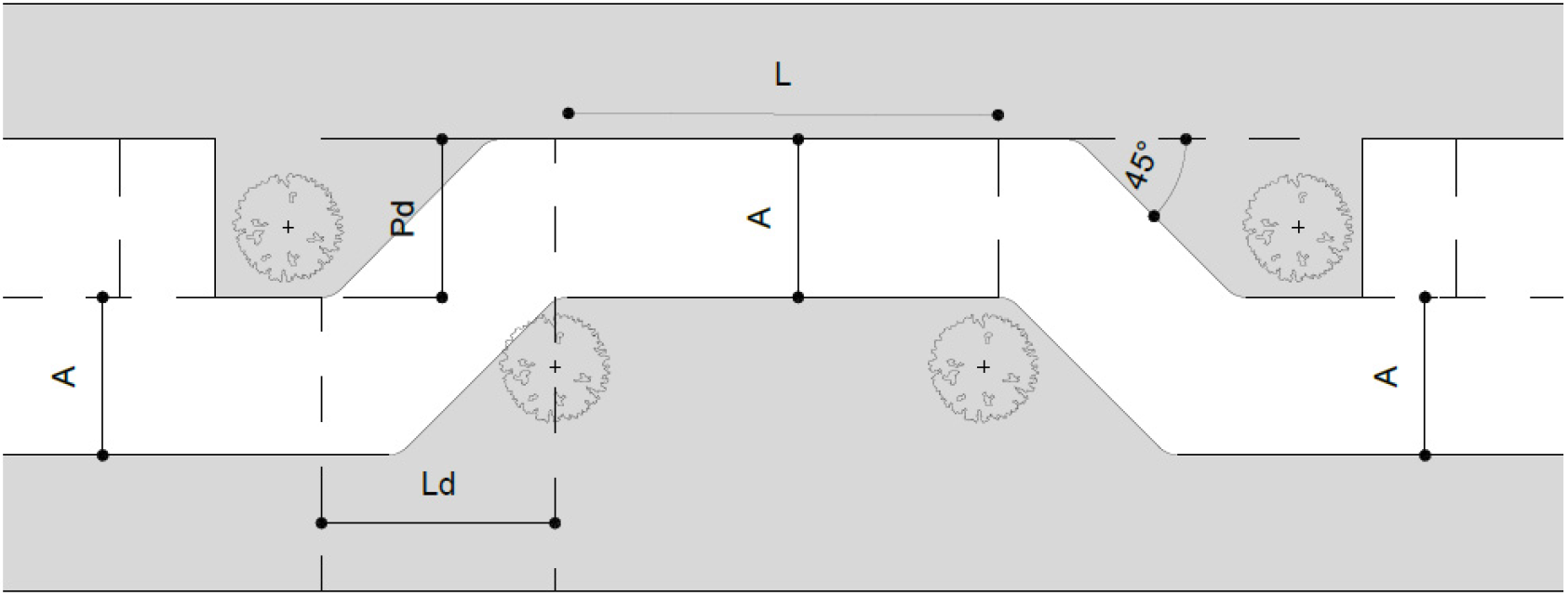

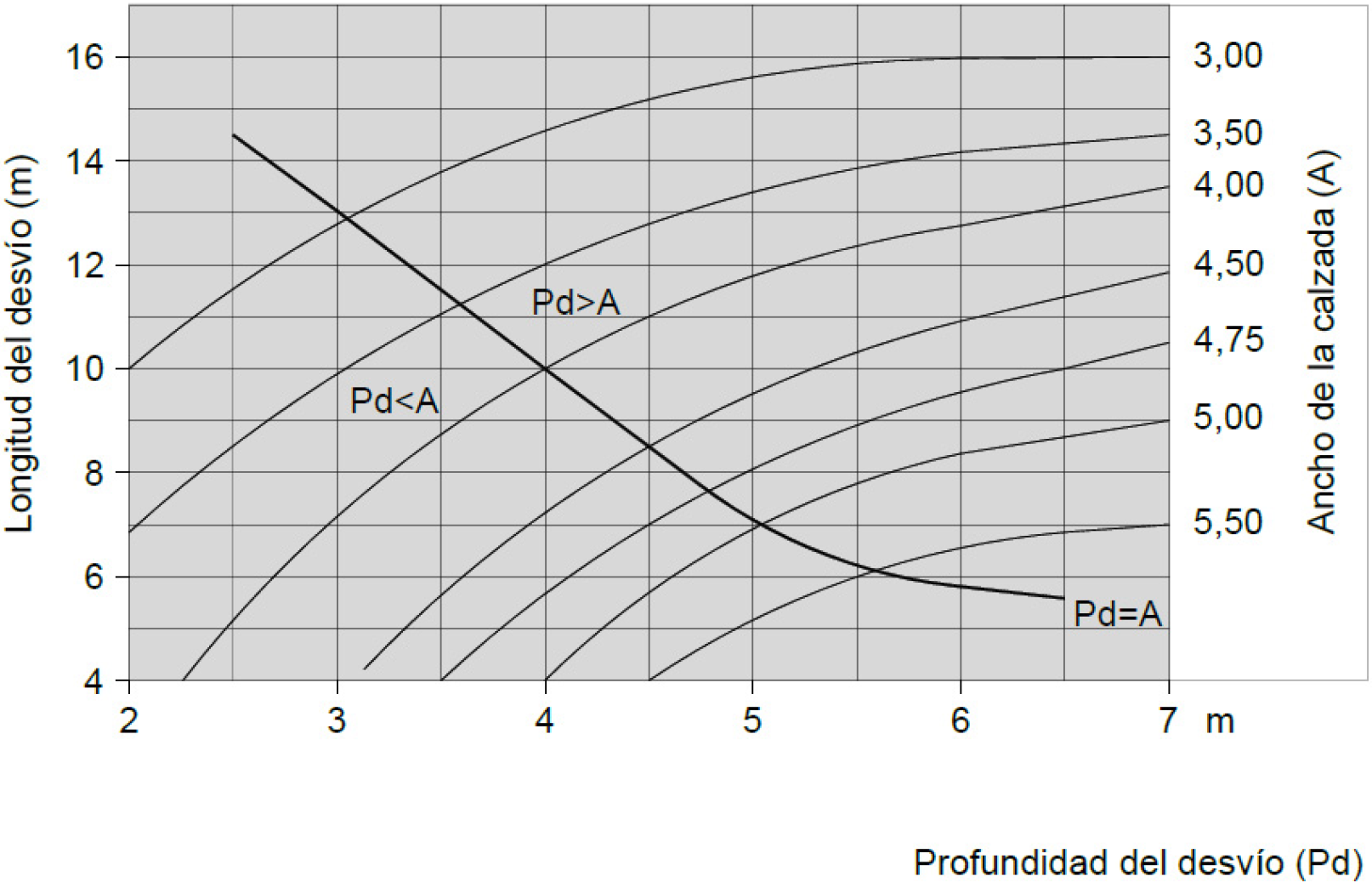

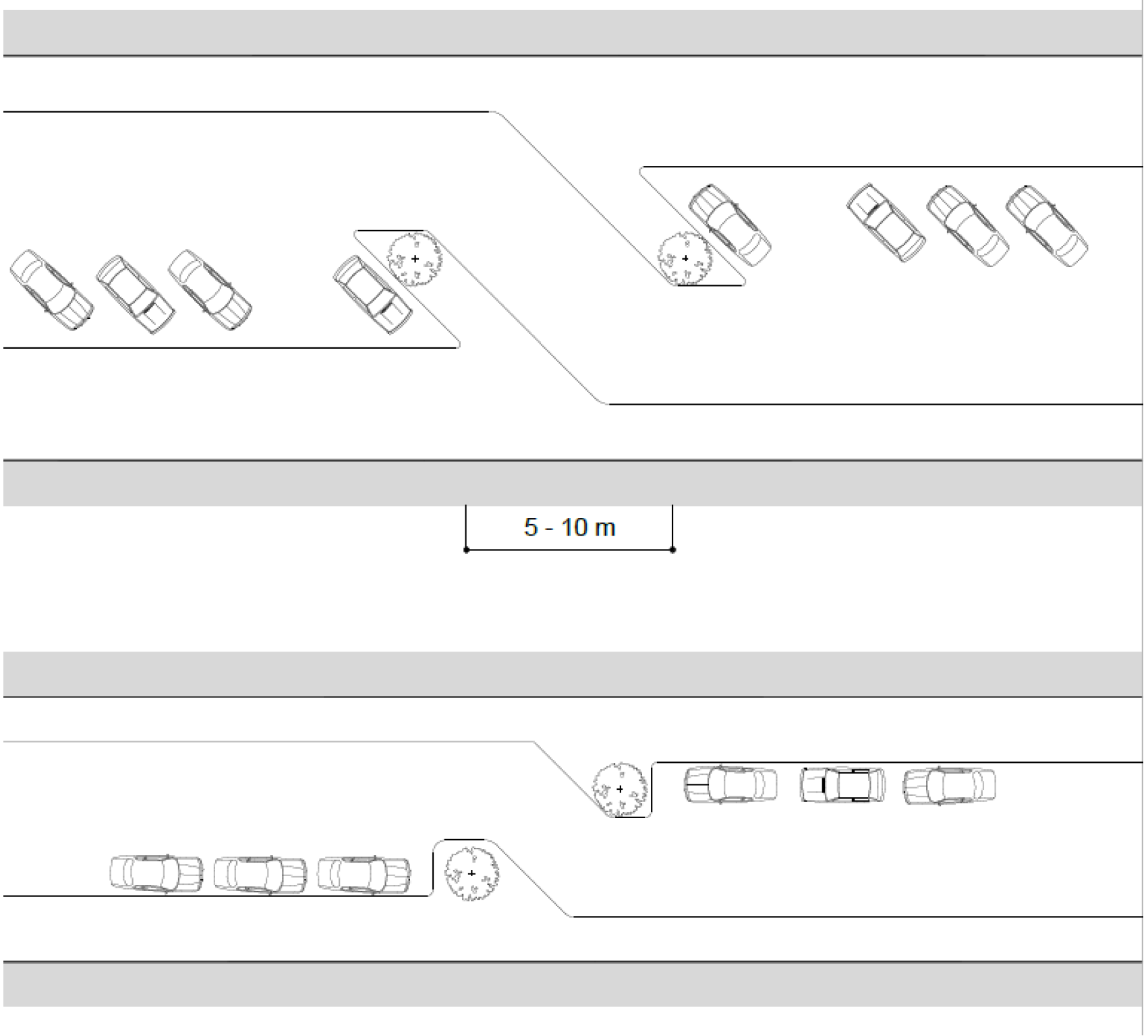

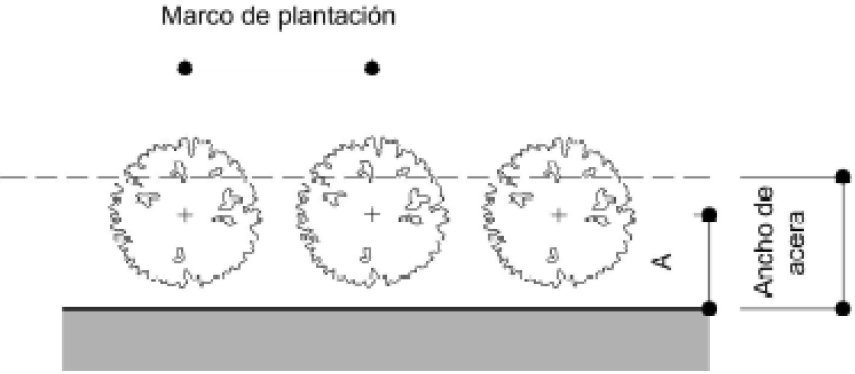

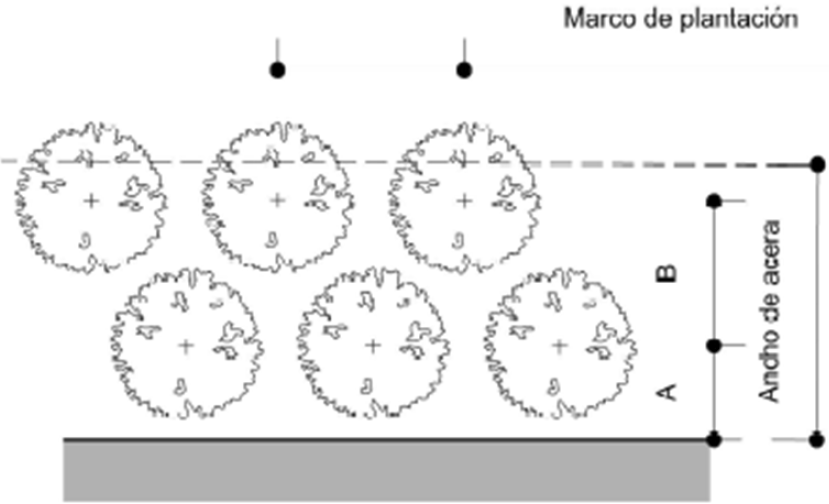

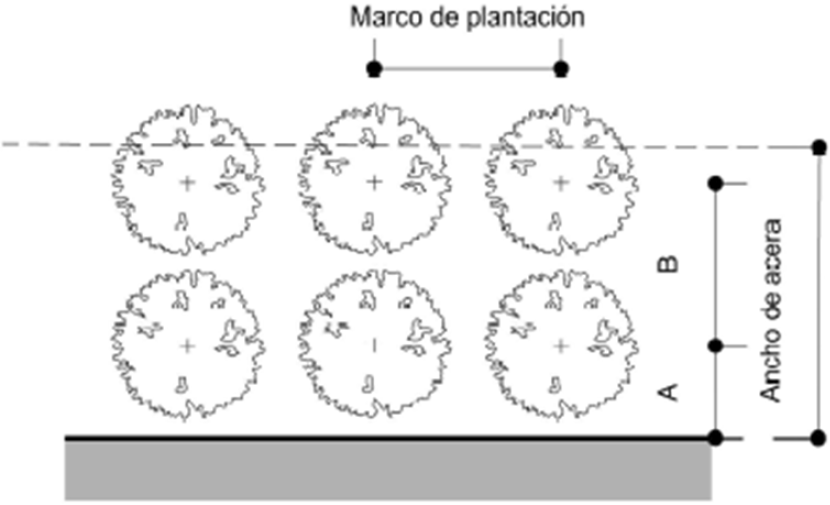

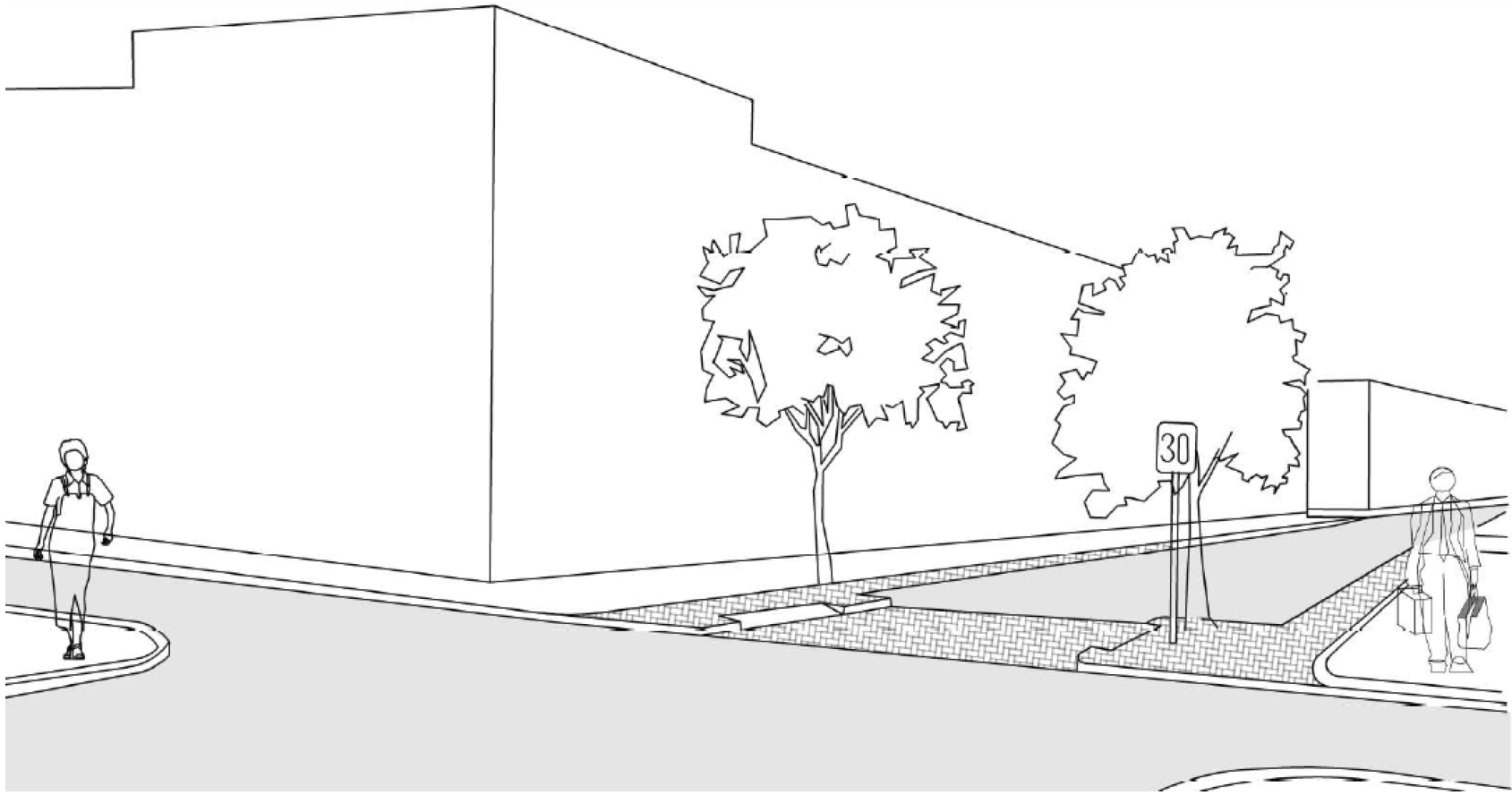

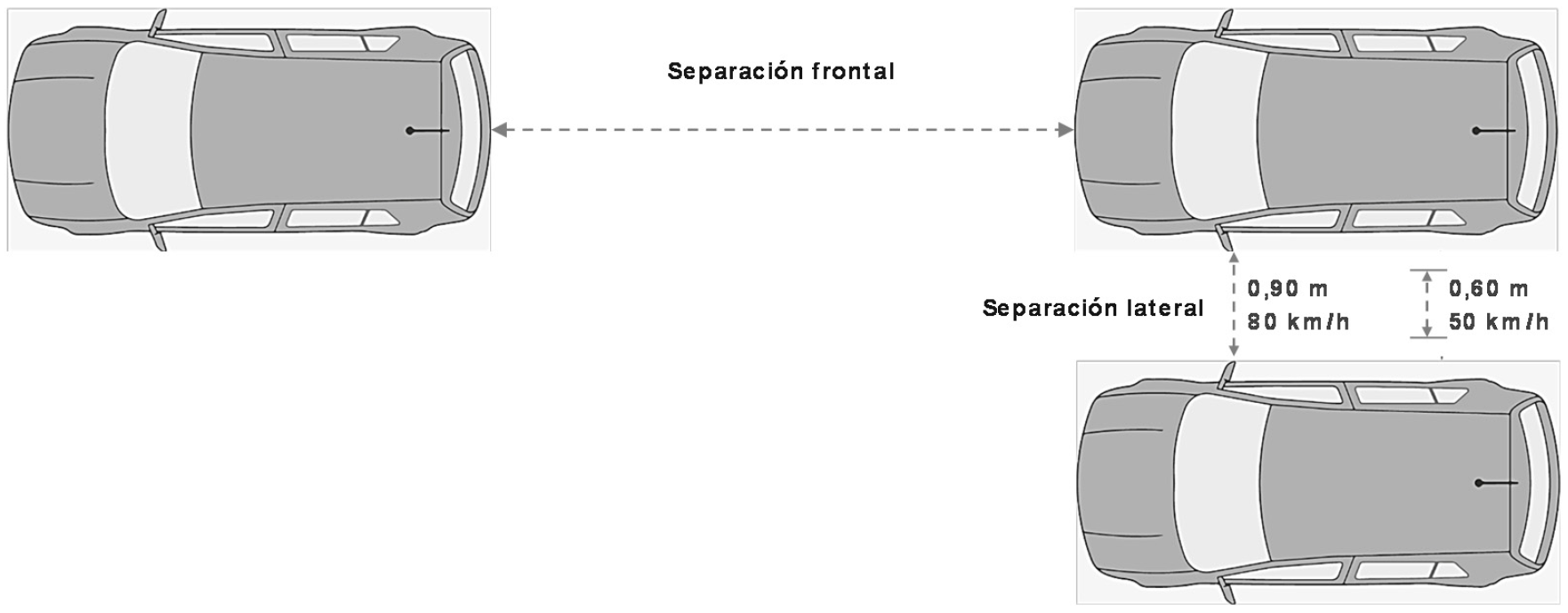

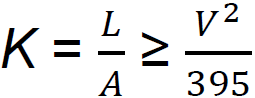

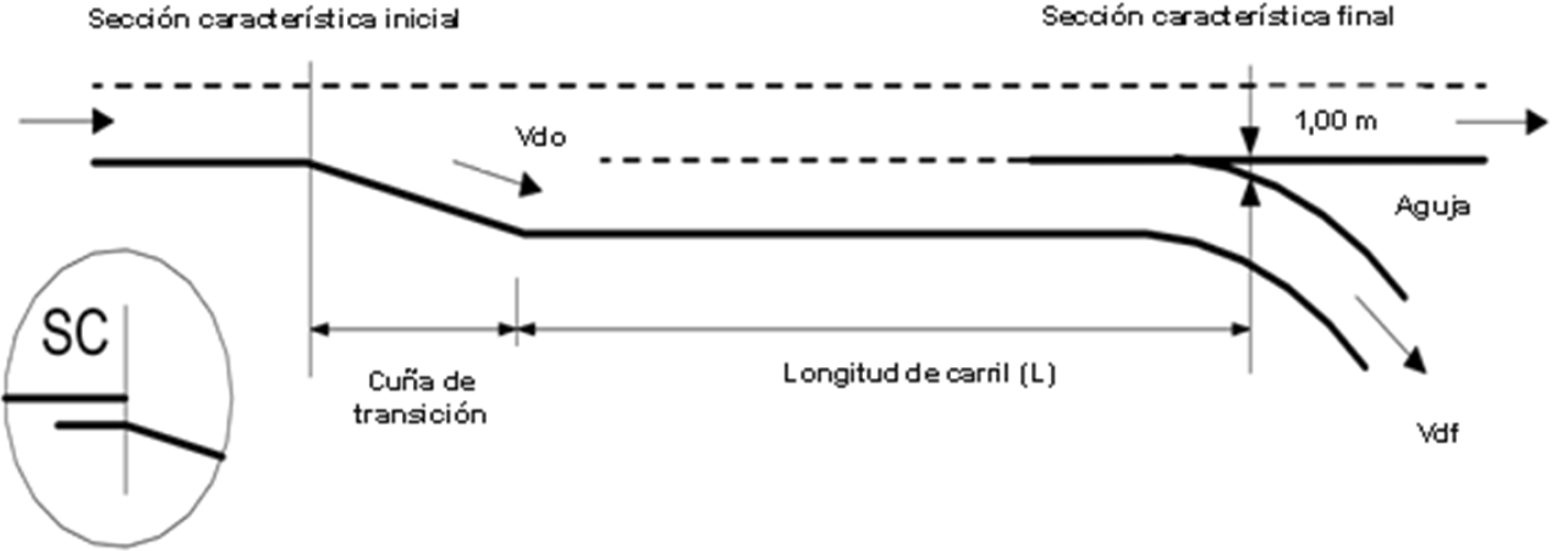

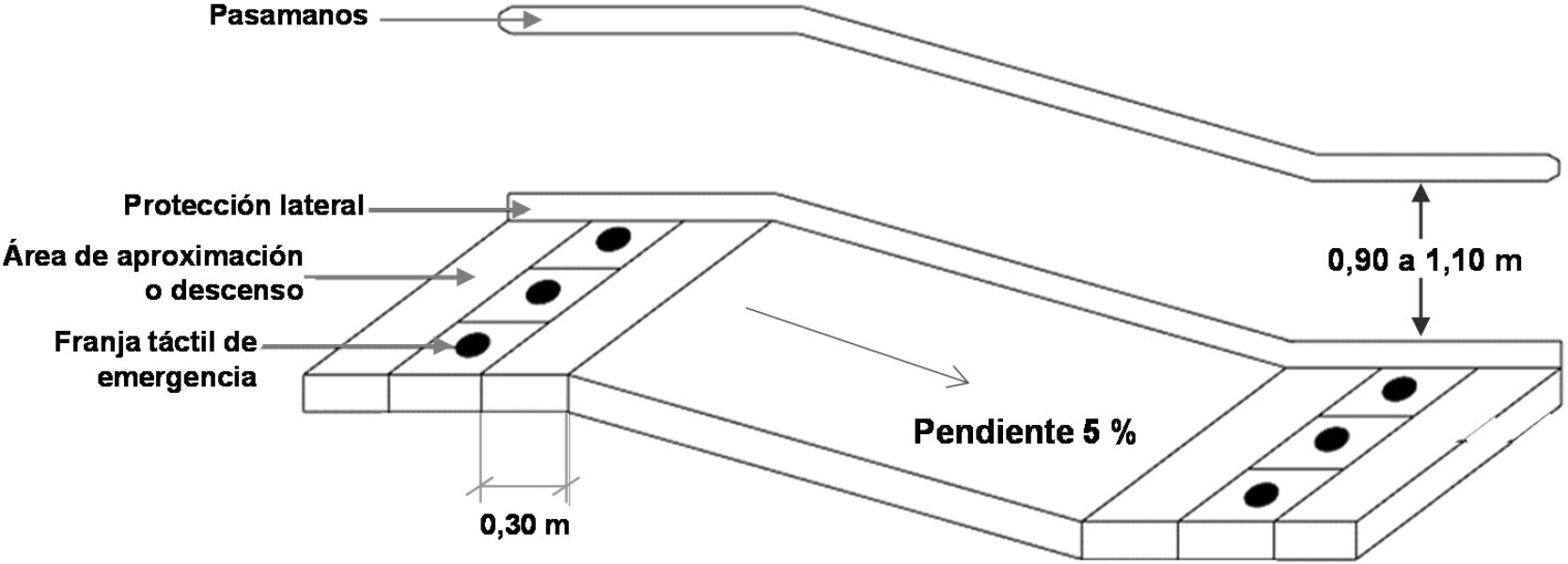

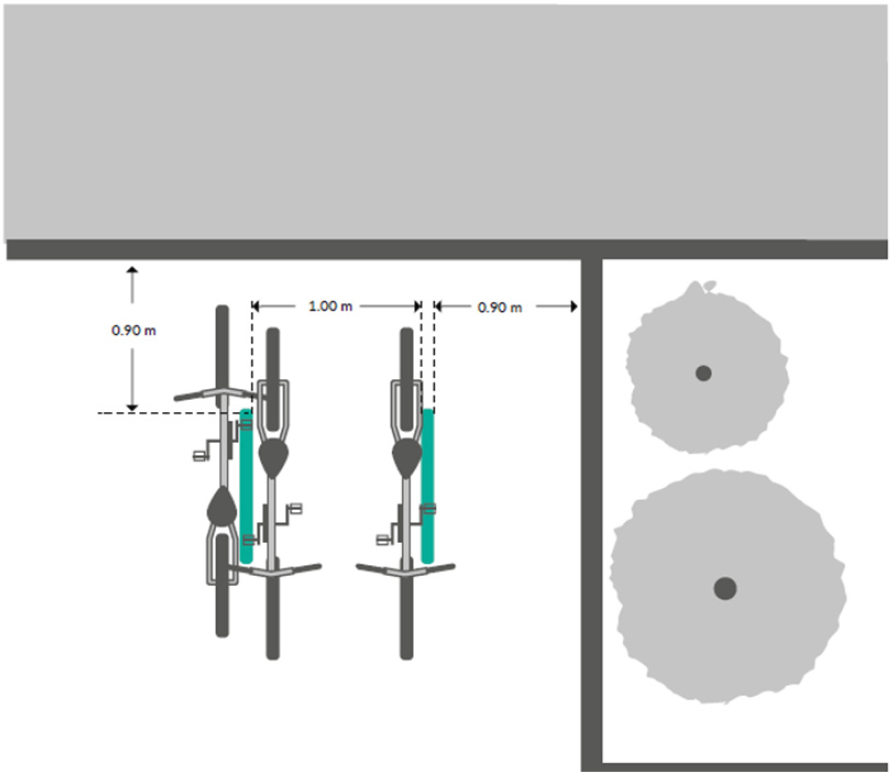

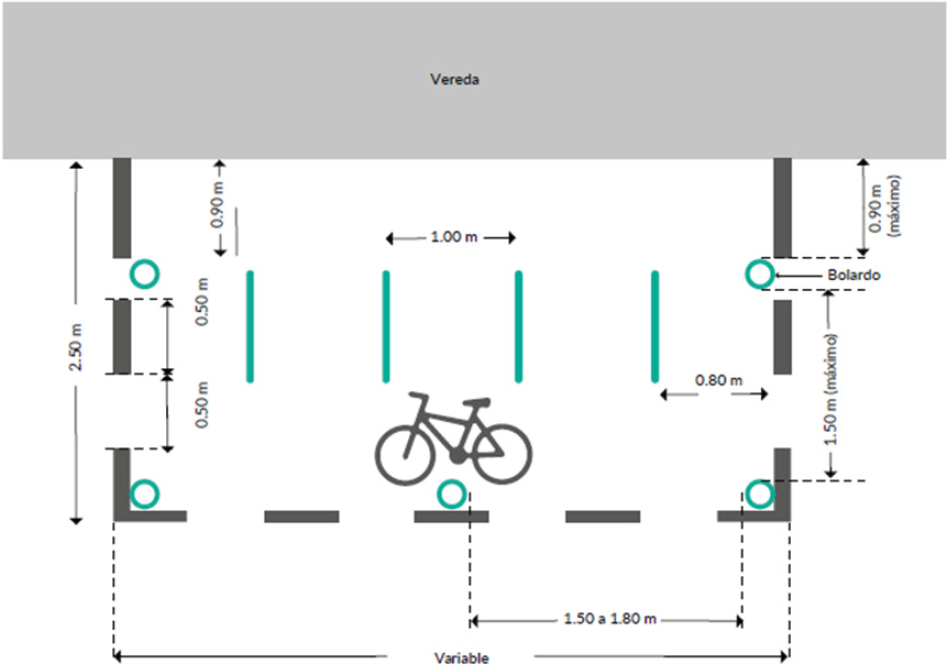

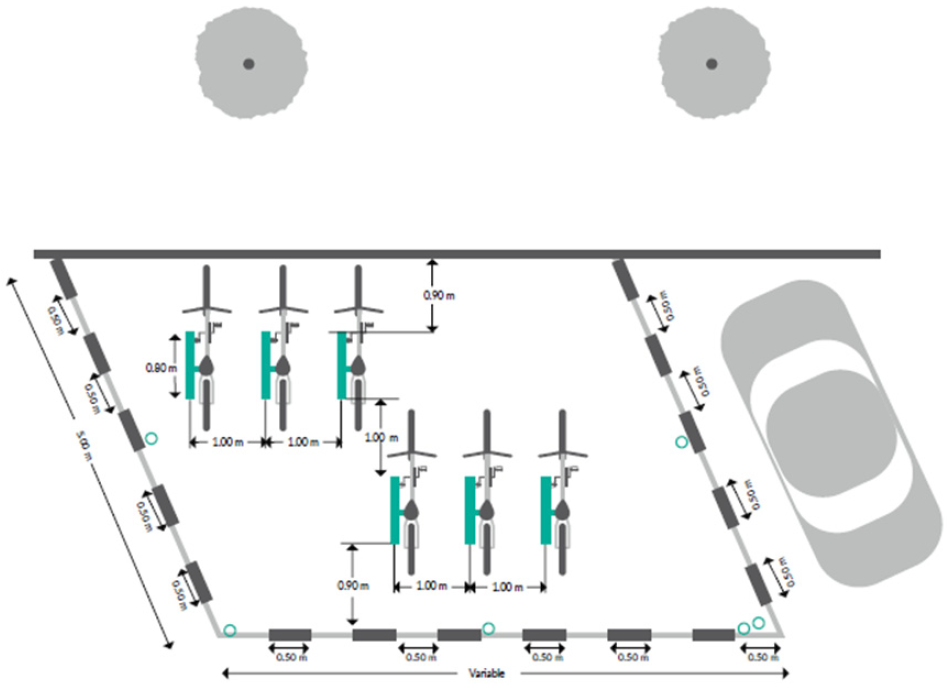

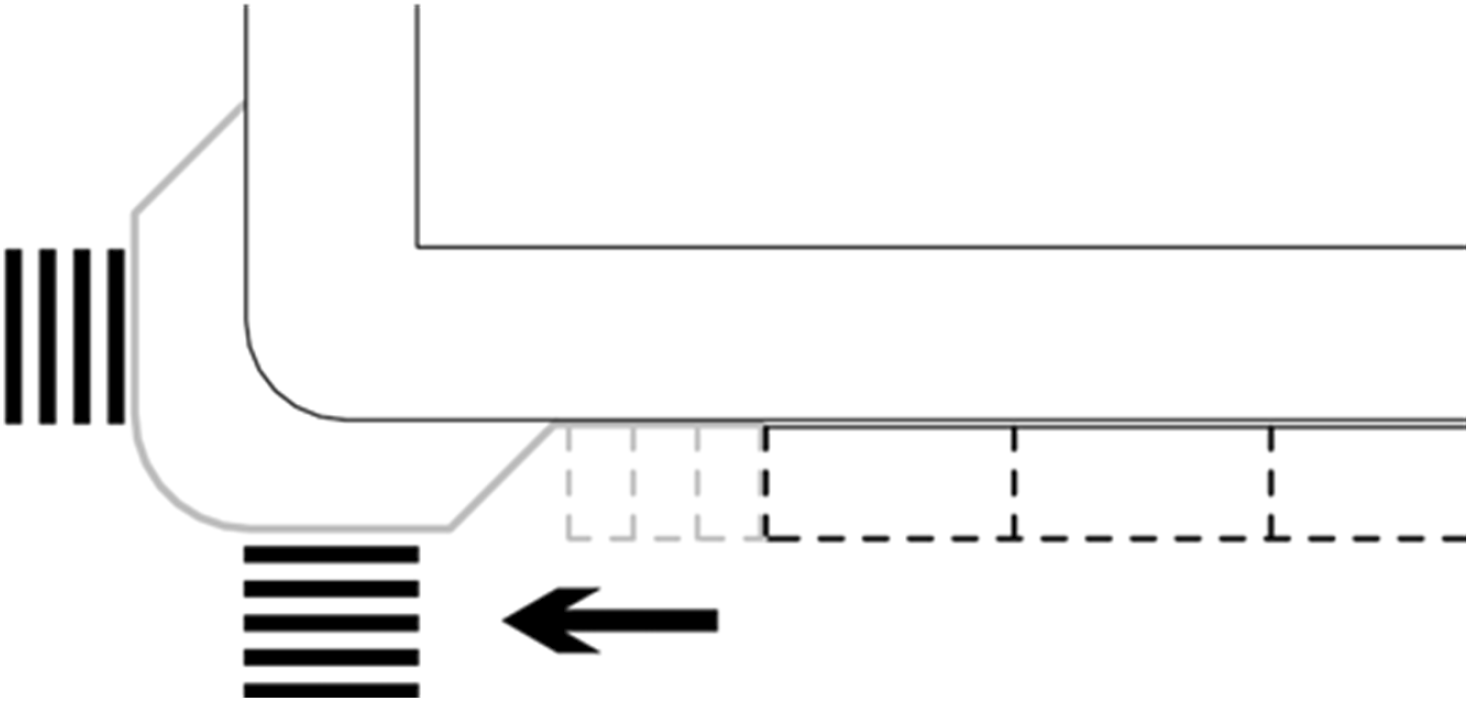

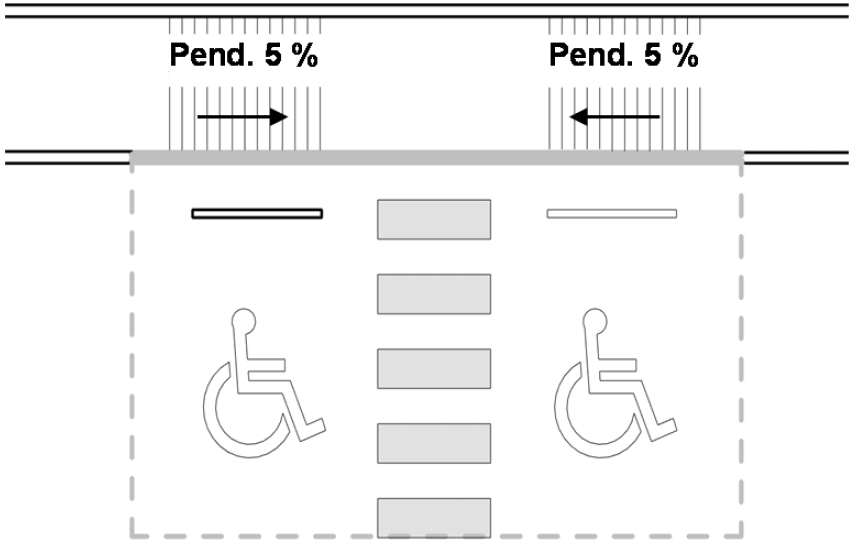

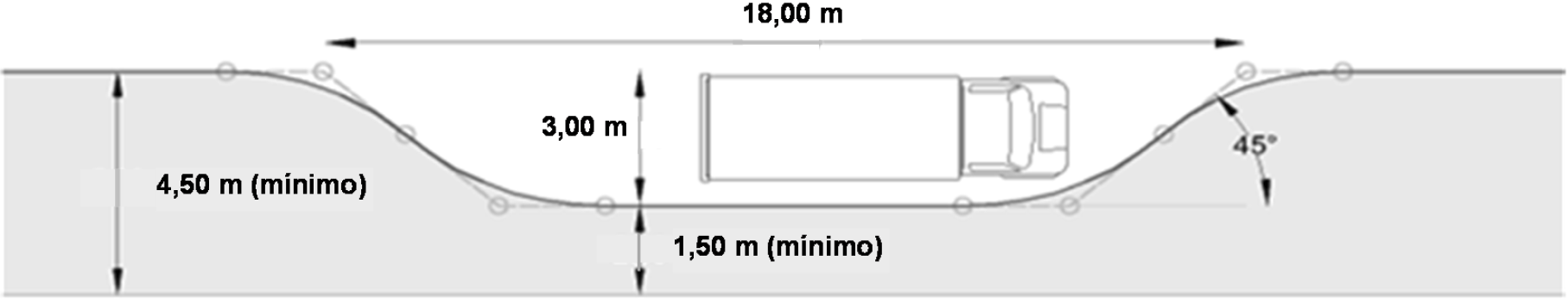

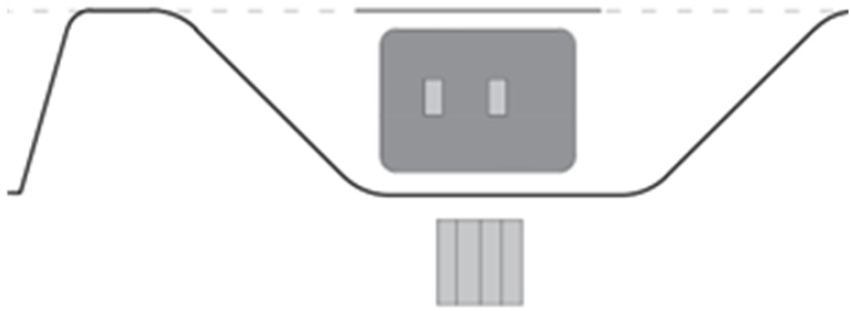

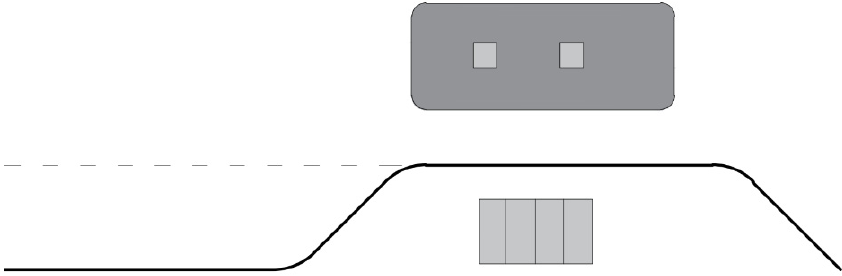

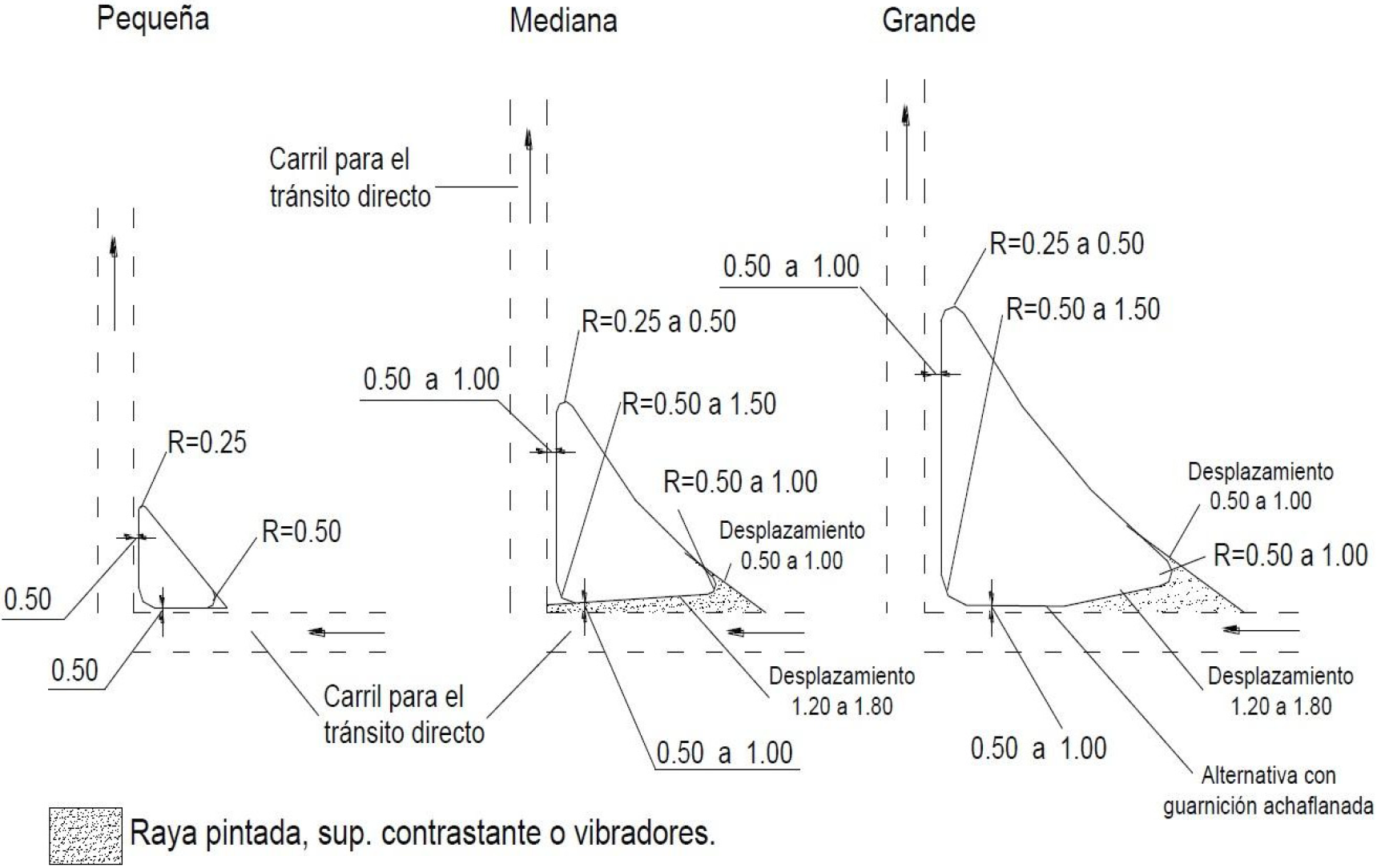

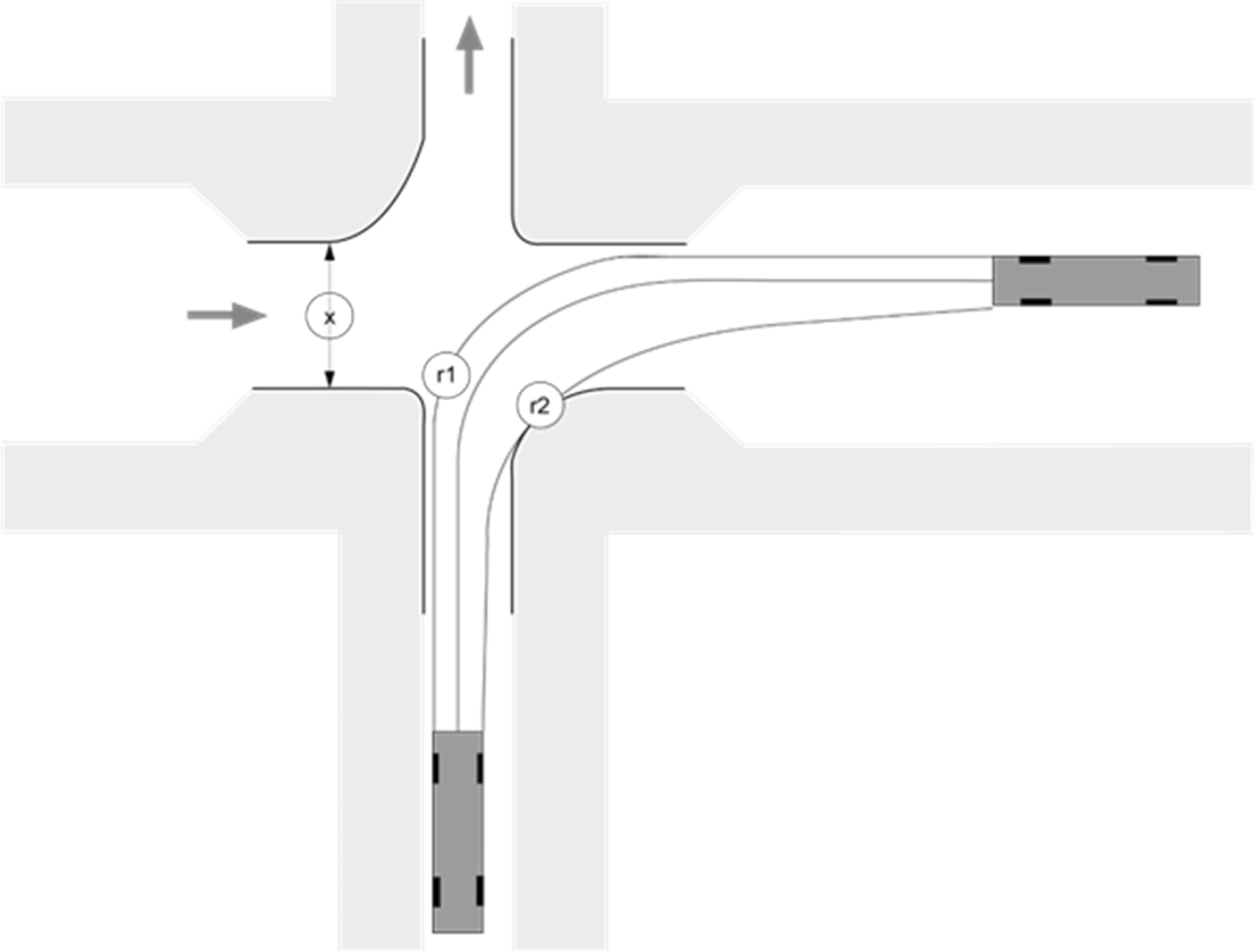

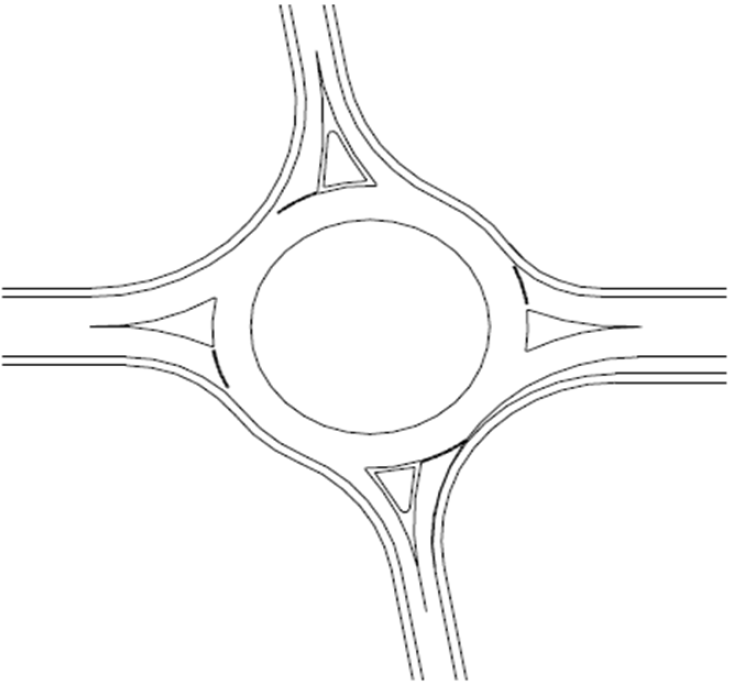

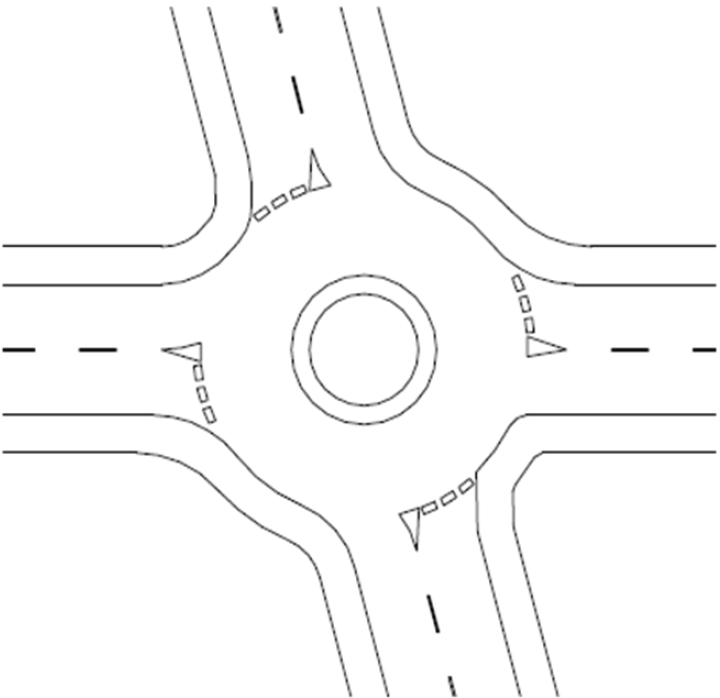

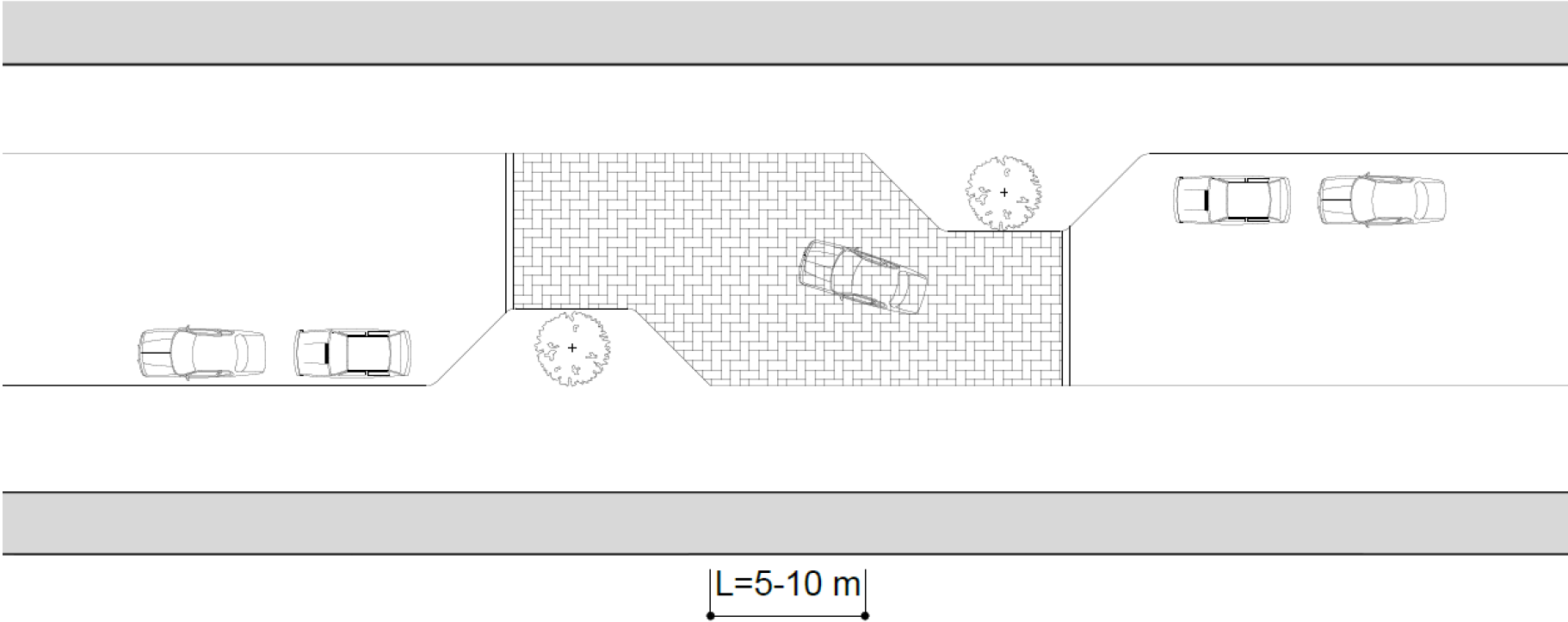

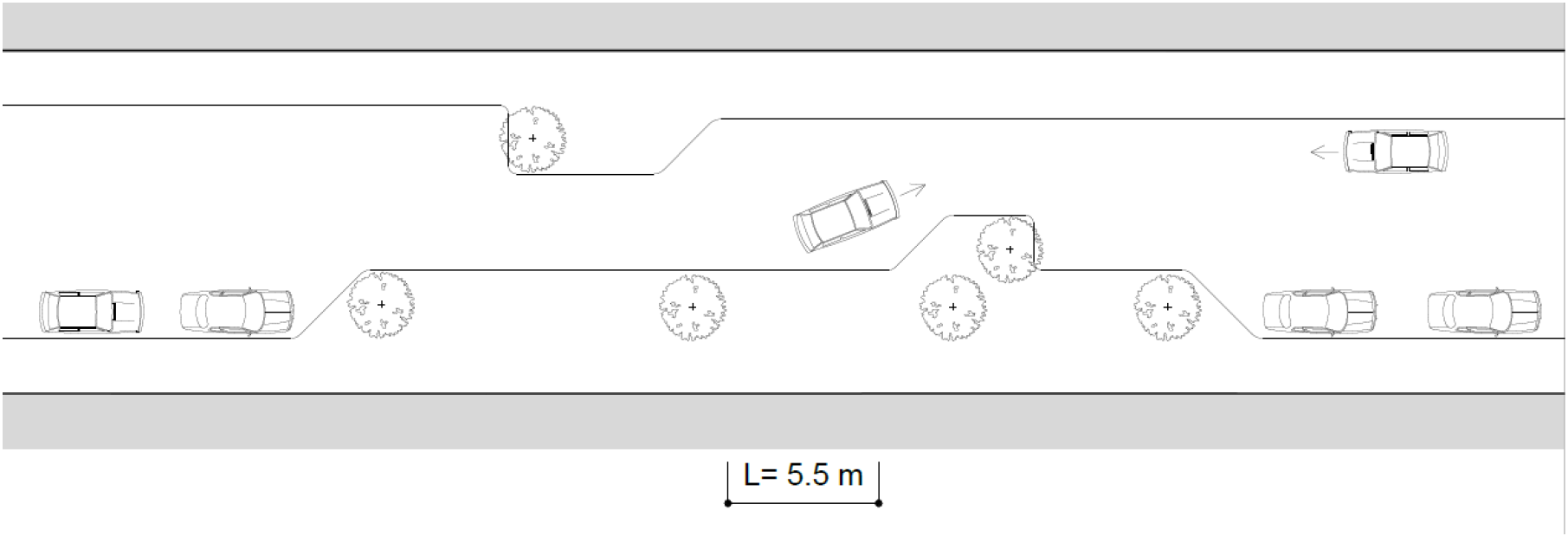

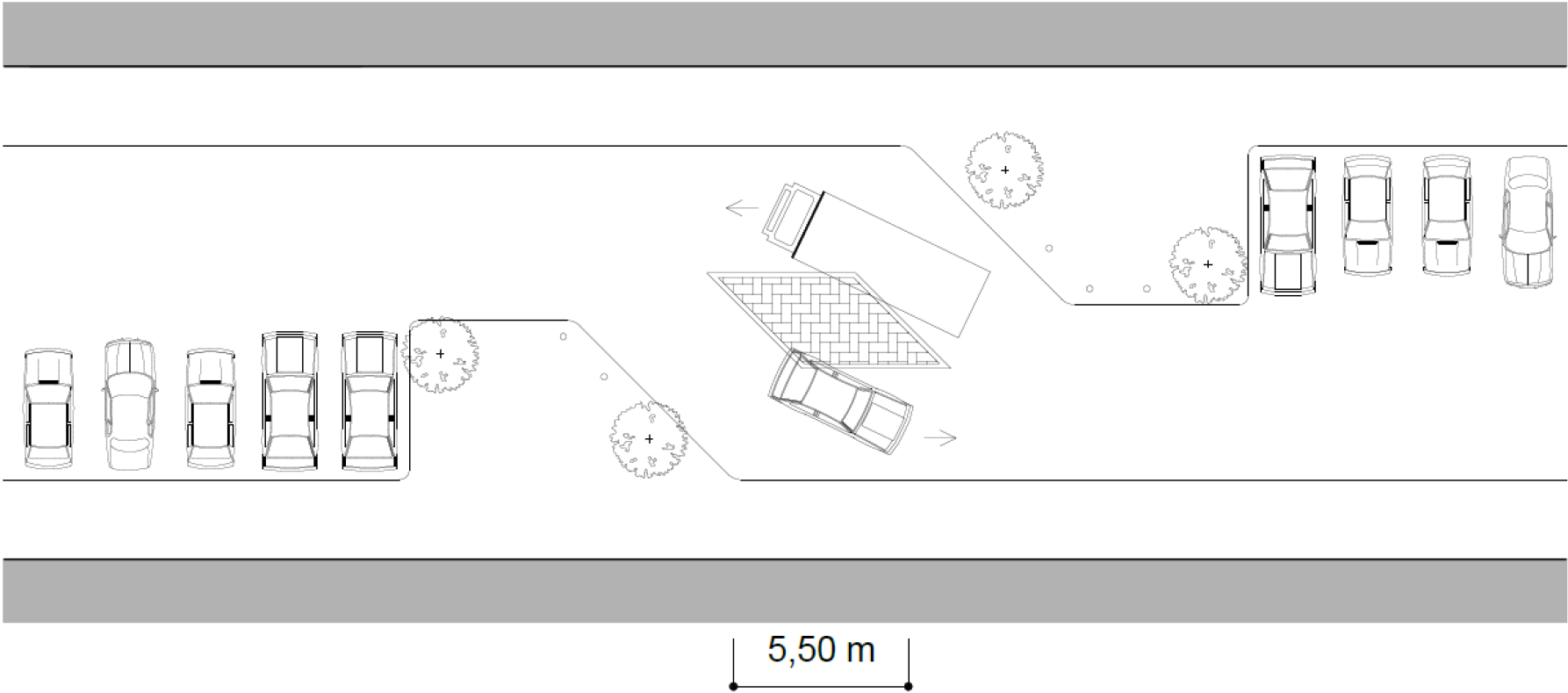

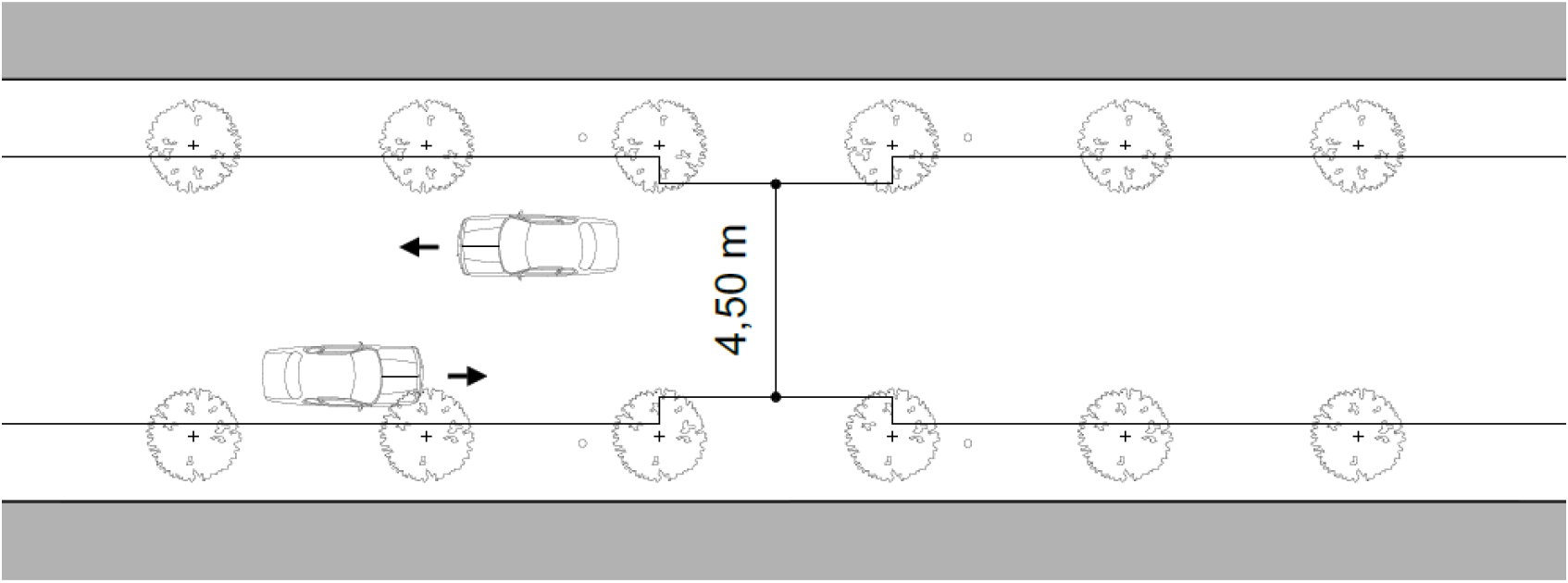

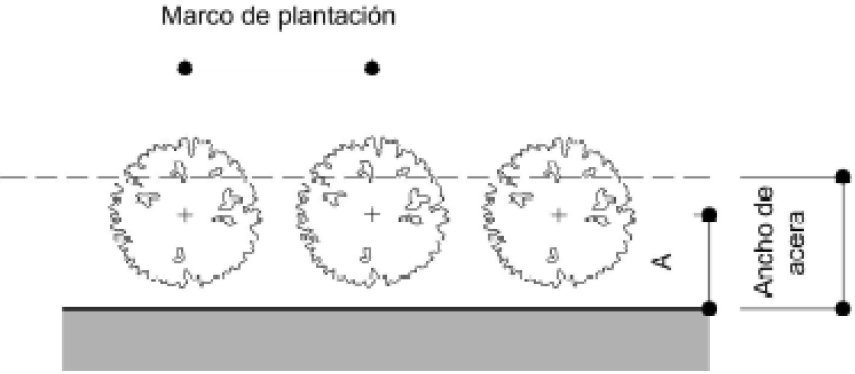

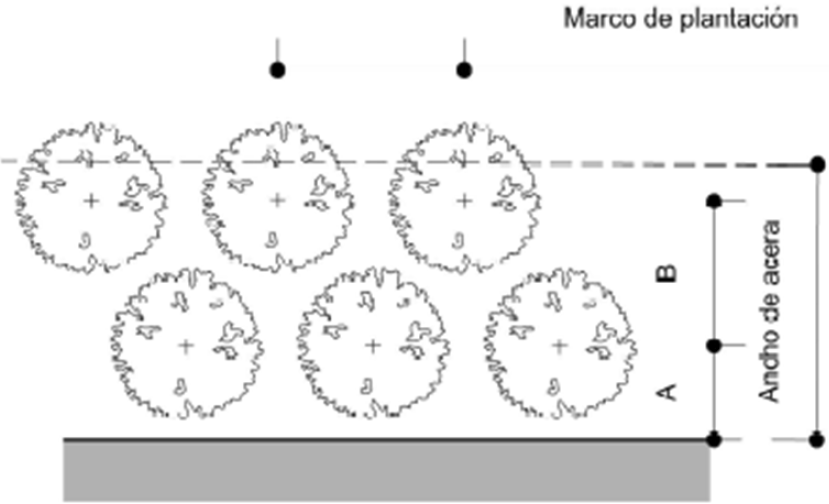

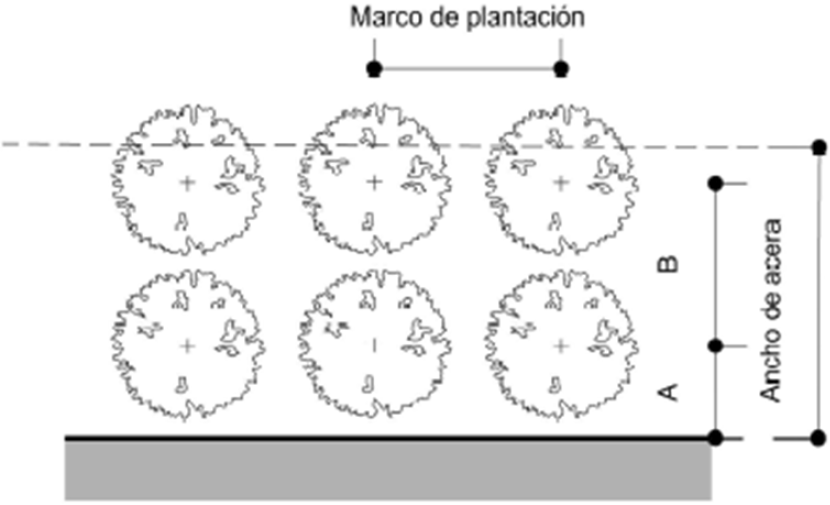

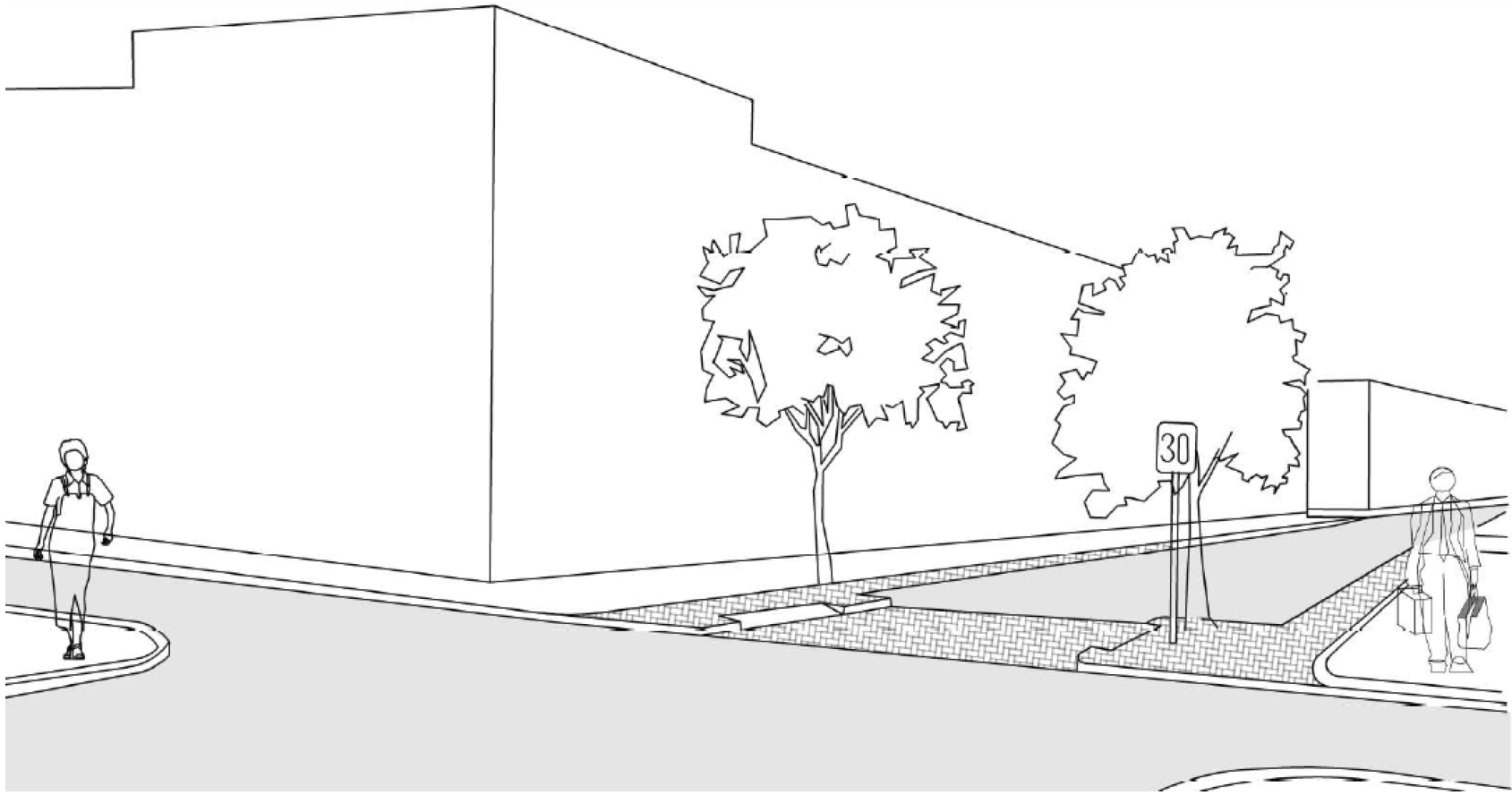

• proyecto de drenaje: para la correcta conservación del pavimento se debe tener un sistema de drenaje eficiente por lo que se deben considerar los datos de precipitación pluvial, así como dimensionar diámetro y pendientes de ductos y considerar la construcción de nuevos puntos para desagüe distribuidos hacia los colectores a lo largo del polígono de intervención ; asimismo, se debe considerar la posibilidad de implementar sistemas de captación de agua pluvial como una medida para recargar el manto acuífero. De igual forma, se debe considerar la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2011); y